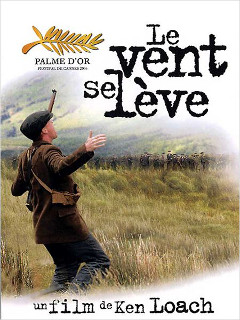

REALISATION : Ken Loach

PRODUCTION : Sixteen Films

AVEC : Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham, Orla Fitzgerald, Mary O’Riordan…

SCENARIO : Paul Laverty

PHOTOGRAPHIE : Barry Ackroyd

MONTAGE : Jonathan Morris

BANDE ORIGINALE : George Fenton

TITRE ORIGINAL : The Wind that Shakes the Barley

ORIGINE : Royaume-uni, Espagne, Italie, Irlande, Allemagne

GENRE : Historique, Guerre, Drame

DATE DE SORTIE : 23 août 2006

DUREE : 2h04

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Irlande, 1920. Des paysans s’unissent pour former une armée de volontaires contre les redoutables Black and Tans, troupes anglaises envoyées par bateaux entiers pour mater les velléités d’indépendance du peuple irlandais. Par sens du devoir et amour de son pays, Damien abandonne sa jeune carrière de médecin et rejoint son frère Teddy dans le dangereux combat pour la liberté…

Après qu’il a filmé des Ecossais dans ses deux précédents longs-métrages, Sweet sixteen en 2002 et Just a Kiss en 2004, ainsi que dans sa participation à Tickets en 2005, Ken Loach passe à l’Irlande. La tâche est ardue pour un Britannique, tant l’histoire qui lie Irlande et Royaume-Uni, entre rattachement et résistance de la première au second, est ancienne (le XIIe siècle) et sanglante. Or le cinéaste décide d’évoquer carrément la révolution irlandaise dans les deux phases qui la composent : guerre anglo-irlandaise (1919-1921) et guerre fratricide entre Irlandais en 1922. Le Vent se lève est tourné avec les fidèles collaborateurs de Loach (scénariste, productrice, chef opérateur, monteur) et présenté au Festival de Cannes 2006 d’où il repart avec la Palme d’Or, décernée à l’unanimité par le jury que préside alors Wong Kar-Wai. Le film s’ouvre sur un match de cricket que disputent de jeunes hommes flanqués de bérets marron ou kaki – indices pas assez précis pour indiquer clairement, dans un premier temps, un contexte particulier – sur fond d’un magnifique paysage de campagne. La caméra, déjà, est en alerte permanente, attentive au moindre geste, et le découpage vif, précis. On suit le jeu et les disputes truculentes qui le ponctuent lorsque le contexte nous est rappelé, comme une sentence prématurée qui condamnerait d’emblée les joueurs à devenir des soldats et des tués : « Irlande – 1920 ». L’Histoire ne tarde pas à se manifester. Les personnages sont à peine rentrés chez l’un d’entre eux, Micheail, que des Black and Tans débouchent dans la cour enclavée de la maison. Cette police spéciale, envoyée en renfort de la force armée britannique attaquée par l’IRA (Irish Republican Army), est recrutée parmi des soldats démobilisés et – Loach le souligne – en particulier parmi les plus instables, les plus féroces. Soumis eux aussi à une perpétuelle menace de mort de la part de l’armée britannique, les Black and Tans se livrent à d’abominables représailles contre les populations soupçonnées de soutenir l’IRA. La représentation qu’en font le réalisateur et les interprètes octroie, comme tout le reste, une dimension incroyablement tangible aux faits historiques, que Loach et son fidèle scénariste Paul Laverty s’attachent à combiner avec un sentiment plus contemporain d’urgence, de réalité.

La séquence d’ouverture donne le « la » d’une œuvre percutante. L’espace (cour et grange) nous est parfaitement restitué par la mise en scène, et l’immersion est frappante. Alignés contre un mur, les joueurs de cricket doivent décliner leur identité, une arme braquée sur leur visage. Trop d’accent irlandais déplaît aux Britanniques, et même l’orthographe locale du prénom de Micheail suffit à rendre fous les policiers. Nationalisme et discrimination paraissent alors si ordinaires, en rien appuyés par quelque solennité que ce soit dans les dialogues (celle-ci sera quasiment bannie du film, à une ou deux exceptions près, nécessaires à la compréhension des enjeux d’un conflit dont Loach rend admirablement intelligible la complexité). La tension monte et la mort arrive si vite, si prématurément dans le film ! On se demande alors si la séquence ne comporterait pas une ellipse discrète : lorsque la mère, la grand-mère et la sœur (Sinead) de Micheail se précipitent dans la grange et découvrent son cadavre, celui-ci est déjà attaché à un pilier de bois, le visage couvert de sang, alors même qu’il n’avait pénétré dans la grange avec ses tortionnaires que quelques minutes auparavant. Loach aurait donc éludé les sévices dans le temps, même si celles-ci n’étaient déjà que dans le hors-champ visuel. Il semble que ce léger effet de style n’ait pour but que d’opposer à la longueur angoissante du dialogue entre oppresseurs et oppressés la rapidité foudroyante d’une exécution.

On ne le sait pas encore, mais le cinéaste ne bannira en rien le filmage de la violence de son œuvre, qui comportera en particulier une insoutenable scène de torture. La nécessité en est discutable, mais l’argument de Loach convainc : ce ressenti très actuel, direct de l’histoire par le spectateur pâtirait certainement de cette dissimulation de l’horreur ou du fait que celle-ci soit reléguée dans le hors-champ. Démarré en trombe, le film ne se départira jamais de cette intensité émotionnelle qui doit autant à cette dureté des faits décrits – et de la manière de les décrire – qu’à la qualité du dialogue, acéré, là encore à même de nous rendre incroyablement prégnants les enjeux d’une situation. Micheail nous est tout juste montré mort que la séquence suivante montre une discussion qu’ont les autres personnages directement après l’enterrement. Damien (Cillian Murphy), jeune médecin idéaliste, est sur le départ pour Londres. Les autres, engagés auprès de son grand frère Teddy (Patraic Delaney) dans une unité locale de l’IRA (une Flying Column, nom qu’on donnait à ces unités de combat plus mobiles et mieux entraînées, qui opéraient principalement par embuscades en réponse aux nombreuses arrestations et rafles des Britanniques), ainsi que Sinead (Orla Fitzgerald), la sœur de Micheail, lui font comprendre que l’Histoire a frappé leur histoire à eux et qu’il ne peut détourner son regard.

Le re-visionnage du film éclaire davantage la construction des séquences et des transitions entre elles, souvent abruptes. De cette conversation décisive, on en vient très vite au moment du départ de Damien : sur le quai de gare, une nouvelle scène d’humiliation se déroule sous ses yeux, les policiers s’en prenant cette fois-ci au contrôleur et au conducteur d’un train dans lequel ils veulent transporter des prisonniers. Aidant les deux hommes après leur passage à tabac, le protagoniste fait de facto le choix de rester. Tout juste le voit-on lever les yeux furtivement vers le train qui s’éloigne. Ici, la dramaturgie apparaît plus clairement que jusqu’alors : on constate rétrospectivement que les premières séquences ont autant servi à planter abruptement le décor qu’à figurer l’étau qui se referme sur Damien. Ici, le choix de rester n’est pas formulé, il réside dans l’action même. Et c’est tout ce qui attendra le personnage, forcément – et il le sait : un abandon de soi dans l’action, une fuite en avant.

Ça n’est pas vraiment par contrainte que Damien rejoint son frère dans le combat pour la liberté : son sens du devoir et son amour pour son pays sont bien réels. Mais son appréhension de la violence sera particulière, admirablement autopsiée par Loach et incarnée par Cillian Murphy : une fois engagé dans l’IRA, il combat avec droiture et détermination, et il combattra jusqu’au bout. Le moment terrible où il décide de se charger lui-même de l’exécution d’un jeune traitre parmi les siens – il le connaît depuis l’enfance – réfute toute possibilité de retour en arrière du personnage. Il tue parce qu’il le faut. Il se bat parce qu’une guerre totale, radicale et la plus courte possible est ce qui amènera l’indépendance totale de l’Irlande, il en est convaincu. En revanche, le but à atteindre au prix de toutes ces horreurs qu’il accepte de commettre est précis, indiscutable à ces yeux : une Irlande autonome et socialiste comme l’a définie le marxiste révolutionnaire James Connolly lors de l’insurrection des « Pâques sanglantes » de Dublin, en 1916 (fait évoqué dans un dialogue entre Damien et Dan, le conducteur de train joué par Liam Cunningham). Or la trêve de juillet 1921 et le traité entre Britanniques et Irlandais sur lequel elle débouche en décembre de la même année sont en contradiction avec ces idéaux. L’Irlande du Sud, appelée Etat Libre, reçoit le statut de « Dominion de la British Commonwealth of Nations », la division de l’Irlande est consacrée puisque six comtés unionistes de l’Ulster (dans le nord-est) restent dans le Royaume-Uni, et les élus du nouveau parlement de l’Etat Libre doivent jurer fidélité à la couronne britannique, qui demeure représentée par un gouverneur général.

On réalise à ce moment crucial à quel point Le Vent se lève est le frère irlandais de Land and Freedom (1995) : l’oppresseur contre lequel les personnages se sont unis et battus avec ferveur recule à peine que les divisions que l’on a tues resurgissent aussitôt. Loach n’évoque finalement rien d’autre que cette stratégie intemporelle du « diviser pour régner » mise en œuvre par l’oppresseur afin de n’avoir plus à régler lui-même un problème insurrectionnel : dans le cas irlandais, les pro-traités, partisans de l’Etat Libre membre du Commonwealth, estimant que cet accord est le meilleur qui puisse être trouvé à ce stade avancé du conflit, s’en chargent. Une guerre civile s’engage alors entre ceux-là et les républicains anti-traité qui entrent en résistance mais qui seront mâtés en moins d’un an. Cette nouvelle bataille voit s’opposer cruellement d’anciens camarades, lorsque les combattants ne décident pas de se retirer – comme le personnage de Steady Boy -, écœurés à l’idée de tuer les leurs. Le conflit divise des familles, ce que le film ne manquera pas, là encore, de figurer. On conçoit que cette dramatisation des enjeux de la guerre irlandaise puisse sembler juxtaposer, sur le papier, les motifs trop évidents de la tragédie et tirer sur la corde de la sensiblerie des spectateurs. Pour autant, cette capacité qu’a Loach à intégrer dans le flux de son histoire de grands motifs de l’Histoire sans jurer avec ses parti-pris de réalisme et d’urgence fait tout le prix de ses œuvres à caractère historique et particulièrement de celle-ci. Comme le reste, cette question de l’opposition entre les deux frères – Teddy, pro-traité, et Damien, qui se définit comme un « idéaliste réaliste » et juge le socialisme comme étant le destin nécessaire d’une Irlande à l’agonie – est amenée dans le feu de l’action, sans être surlignée par quelque grand élan dramatique. Le dialogue entre les deux frères se déroule à la volée, bien plus tard que ce que l’on attendait, et est direct, sec, implacable.

La conviction est trop grande, les marques physiques et émotionnelles que chacun conserve de l’engagement dans une voie sont trop fortes pour que le lien affectif, même familial, l’emporte sur l’opposition idéologique catégorique. Celle-ci se matérialise par le port d’un uniforme par les pro-traités qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui des Britanniques. Lorsque certains d’entre eux reviennent dans la même cour enclavée de la famille de Micheail et Sinead (celle de l’ouverture), mais cette-fois ci en oppresseurs, toute la force des partis-pris narratifs et de mise en scène nous saisit à la gorge tant elle permet une représentation percutante de l’absurdité du conflit. Toute la force du film est là : dans cette capacité que Loach a à tirer de la précision de sa description des enjeux politiques et affectifs un propos transcendant sur les instincts violents des hommes et les luttes de pouvoir perpétuelles dans lesquelles ceux-ci se manifestent. Perdus dans une nature sublime (le film a été tourné dans le comté de Cork, sur le lieu même des faits qu’il décrit) avec laquelle leur violence jure cruellement, les protagonistes de ce film – figures archétypales autant qu’elles étaient anonymes et banales dans le match de cricket de l’ouverture – sont pris dans un tourbillon d’embuscades et de représailles, de faux pas et de sentences dans lequel ils jouent successivement les rôles de victime et de bourreau. Tourné et présenté à Cannes en pleine guerre en Irak, Le Vent se lève, s’il n’était que le deuxième meilleur film de la compétition de 2006 après Volver d’Almodovar, avait assurément l’étoffe d’une Palme d’Or en ce qu’il parvient à toucher à l’universel à partir du précis, du quotidien, du tangible. On ne s’étonne qu’à peine du petit succès du film dans son pays d’origine et des critiques absurdes qu’il y a reçues : embourbée dans la guerre en Irak, la Grande-Bretagne n’avait certainement pas envie qu’on lui tende un miroir si tranchant.

1 Comment

Bonjour,autant j’étais un peu déçu par la critique de « Film Socialisme » de JLG, autant je trouve la critique de ce film très pertinente. Même s’il manque des choses, que l’on peut évidemment difficilement analyser en si peu de lignes, l’essentiel est là.Bonne continuation