REALISATION : Lucio Fulci

PRODUCTION : International Apollo Films, Le Chat Qui Fume

AVEC : Florinda Bolkan, Stanley Baker, Leo Genn, Jean Sorel, Ely Galleani, Alberto de Mendoza, Silvia Monti, Anita Strinberg

SCENARIO : Lucio Fulci, Roberto Gianvitti

PHOTOGRAPHIE : Luigi Kuveiller

MONTAGE : Giorgio Serrallonga

BANDE ORIGINALE : Ennio Morricone

ORIGINE : Espagne, France, Italie

GENRE : Policier, Thriller

DATE DE SORTIE : 18 août 1976

DUREE : 1h40

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Londres, début des années 70. Carol Hammond, fille d’un riche et célèbre avocat, est sujette à d’étranges hallucinations où elle imagine des orgies sexuelles sous LSD organisées par sa voisine, la belle Julia Durer, une actrice à la vie sulfureuse et débridée. A la mort de cette dernière dans des conditions mystérieuses, Carol voit son monde s’écrouler et les mains de la police se refermer sur elle. Arrivera-t-elle à contenir sa folie et ses désirs sexuels insatisfaits ?

« Le Venin de la Peur est un film très important pour comprendre ma carrière. Une œuvre totalement onirique, aux frontières de la réalité et de l’imaginaire. »

Lucio Fulci

Qu’ils soient célébrés ou méprisés, il est des cinéastes qui revêtent une réelle caractéristique au travers de leurs succès en salle, et qui, malgré eux, poussent certains, non sans avoir généré quelques élans de mauvaise foi, à les enfermer dans un registre précis par souci d’étiquetage et à passer sous silence tout ce qui s’écarterait de cette vision uniforme d’une carrière artistique. A ce titre, le grand Lucio Fulci constitue un exemple optimal, surtout quand on voit à quel point les films les plus célébrés d’une filmographie pourtant longue comme le bras ne se rattachent qu’à cette étiquette réductrice de « poète du macabre » qui lui colle encore à la chaussure comme un vieux chewing-gum. Il suffit d’observer la liste de ses films et le genre auxquels ils se rattachent pour saisir à quel point Fulci, loin d’un artisan du gore extrême ou d’un esthète de la morbidité, échappe de plein fouet à toute tentative de formatage, en tout cas si l’on prend sa carrière dans sa globalité. Même si la découverte du Venin de la peur lors des dernières Hallucinations Collectives constituait en soi une fabuleuse surprise, la ressortie du film sur support numérique nous permet de valider pour de bon cette hypothèse vis-à-vis de son cinéaste, déjà au travers du film lui-même qui bouleverse notre approche du genre à force de confronter des éléments pour le moins antagonistes, ensuite au travers d’un éblouissant travail éditorial, peut-être le plus riche de cette année 2015, qui prouve à quel point le DVD, au-delà de sa dimension commerciale, a aussi comme spécificité de devenir le prolongement d’un film. On ne peut que tirer notre chapeau au courageux éditeur Le Chat qui Fume, qui signe ici le premier Blu-Ray de son catalogue et qui, pour le coup, a littéralement craché la purée en matière d’entretiens érudits et de documentaires analytiques (voir test plus bas). Mais d’abord, un retour argumenté sur le film lui-même s’impose…

Ancien étudiant en médecine qui aura fini par devenir assistant-réalisateur sur une poignée de films franco-italiens, Lucio Fulci embrayera assez vite comme scénariste pour le réalisateur Stephano « Steno » Vanzina. Une collaboration qui donnera naissance à de nombreuses comédies à petit budget, dont certaines avec le célèbre acteur italien Totò, qui deviendra d’ailleurs la vedette du premier film réalisé par Fulci (I Ladri en 1959). La suite de sa carrière durant les années 60 ne sera ni plus ni moins qu’un gigantesque melting-pot de genres populaires, allant de la comédie musicale au mélodrame historique, du film d’aventures au western, du polar décalé aux farces comiques mettant en scène le duo formé par Franco Franchi et Ciccio Ingrassia. C’est ensuite en s’aventurant dans le giallo que la réputation de Fulci s’intensifiera, notamment au travers de films comme Perversion Story, L’emmurée vivante ou La longue nuit de l’exorcisme, dont le succès commercial sera à la mesure de l’impact scandaleux qu’ils susciteront en Italie à cause de leur violence.

Sorti en 1971 dans son pays d’origine mais diffusé cinq ans plus tard chez nous avec un titre racoleur (Les salopes vont en enfer) évoquant davantage un film porno avec Brigitte Lahaie, Le venin de la peur appartient pleinement à cette période de succès pour le cinéaste, travaillant en son sein un cinétisme et une patte expérimentale que ses films ultérieurs, en particulier sa fameuse trilogie qui le vaudra son statut de « poète du macabre » (Frayeurs, L’au-delà et La maison près du cimetière), ne réussiront pas – ou si peu – à reproduire. Par ailleurs, il est important de préciser que le film, bien qu’il semble en reprendre les caractéristiques dans son synopsis, s’éloigne en tous points des conventions basiques du giallo installées au départ par Mario Bava ou même Dario Argento sur ses premiers films. Ici, pas de tueur aux mains gantées, très peu de meurtres à comptabiliser (deux à peine, dont un au caractère plus ou moins fantasmatique), un canevas d’enquête policière striée de fulgurances onirico-mentales, quelques figures matricielles du giallo à la logique sacrifiée (un suspect citera un « bossu » comme étant le tueur, mais ce ne sera qu’une divagation) et un ton psychanalytique pour le coup inédit dans ce cinéma de genre transalpin.

Dès la scène d’ouverture, les règles du giallo semblent pourtant avoir posé les pieds sur la narration, le temps d’une scène de fuite, montée de façon aussi stressée que l’héroïne, où la belle Carol (jouée par l’actrice brésilienne Florinda Bolkan, future Madame d’Arc du Some Girls de Michael Hoffman) tente d’ouvrir n’importe quel compartiment du wagon d’un train comme si elle voulait échapper à quelqu’un ou quelque chose qui la pourchasserait – Argento fera une scène similaire pour ouvrir Le sang des innocents en 2002. Le wagon est blindé de gens qui l’empêchent alors de se frayer un chemin, mais voilà que tout d’un coup, le couloir du wagon devient un couloir blanc et ses passagers se transforment en participants déshabillés d’une orgie incontrôlable, de laquelle Carol tente une fois de plus de s’extraire. Nous voilà chez Polanski en mode Répulsion, voire même chez Ken Russell, tendance Women in love ou Les Diables, avec la paranoïa et la frustration sexuelle comme moteur principal. Et tout à coup, Carol chute dans le vide au ralenti, sur fond d’une musique onirique proche de sonorités inquiétantes à la Penderecki, pour finir par atterrir sur un lit en compagnie d’une superbe femme (sa voisine, Julia Durer) qui se met à la déshabiller avec sensualité. Là, on bascule sans crier gare dans l’érotisme mental d’Alain Robbe-Grillet, le giallo ayant définitivement abdiqué. Avant que le réveil de la belle Carol dans un lit ne nous fasse revenir à la réalité…

Le trouble suscité par cette hallucinante introduction suffit déjà à installer Le venin de la peur au carrefour de plusieurs genres, lesquels n’avaient à première vue pas grand-chose pour se jauger réciproquement. En l’état, Fulci n’est certes pas le premier cinéaste à vouloir s’intéresser à la psychanalyse au sein d’une intrigue de polar ou de thriller, d’autant que Hitchcock, au travers de deux films on ne peut plus emblématiques (La maison du docteur Edwardes et Psychose), avait déjà contribué à rendre limpides des concepts de psychanalyse pour mieux établir le schéma interne et quasi freudien de ses protagonistes – il suffit de revoir la longue explication finale de Psychose pour s’en faire une idée cimentée. Toutefois, Fulci fait ici preuve d’une certaine malice. A titre d’exemple, le premier quart d’heure du Venin de la peur aura vite fait de laisser croire à une sensation de ressassement de ce schéma freudien au travers des interventions du psychanalyste de Carol pour expliquer le rêve érotique de cette dernière. Les dialogues vont d’ailleurs dans ce sens : « C’est avec cette femme, qui vit dans l’appartement d’à côté, que vous rêvez d’avoir des rapports intimes », « A vos yeux, cette femme représente le vice, la dégradation. Pour vous, l’appartement d’à côté est un symbole du vice » ou encore « Votre conscience vous pousse à désapprouver le mode de vie de cette femme, mais en même temps, sa liberté excite votre curiosité ». Tout semble inutilement surligné, explicitant ce que le montage virtuose de la scène d’ouverture et la mise en scène expérimentale de Fulci suffisent déjà à rendre limpide. C’est pourtant un leurre, puisque ces dialogues servent de base incomplète et non intégrale pour mieux dissimuler une vérité qui éclatera dans l’ultime séquence, avec en plus un détail savamment placé dans ces scènes inaugurales que l’on remarque sans forcément y prêter attention (pourquoi Fulci filme-t-il d’aussi près le micro que Carol porte autour du cou pendant ses séances ?). C’est à partir de là que Le venin de la peur va s’incarner en chassé-croisé entre rêve et réalité, avec, pour mieux favoriser la dérive de l’héroïne vers la folie, un tableau particulièrement sans pitié de son entourage et de son quotidien.

Autour de la belle Carol, on ne croise que des figures incertaines parce que figées dans leurs conventions ou discrètes vis-à-vis leur réelle nature : un père avocat qui semble la surprotéger, un jeune et bel époux qui ne l’a épousée que pour favoriser son ascension sociale (et qui la trompe régulièrement avec une autre), la fille de ce dernier qui lit le journal intime de sa belle-mère en plus de fréquenter un cercle de hippies déjantés, un psychanalyste qui enregistre toutes ses confidences érotiques à chaque séance, une voisine à la liberté sexuelle totale qui devient chez elle un objet de fantasme, sans parler de deux flics qui se mettent à la suspecter du meurtre de cette dernière. Un cadre bourgeois qui transpire le luxe et la sécurité, mais en aucun cas la joie de vivre, Carol étant sans cesse au bord de l’état second, détachée de tout événement relatif à son entourage.

Si l’on mentionnait plus haut le fameux Répulsion de Polanski, ce n’était pas pour rien, puisque Carol partage un grand nombre de connexions avec le personnage joué par Catherine Deneuve : isolée dans sa folie lorsqu’elle s’isole elle-même dans un cadre bourgeois froid et sans vie, parcourue par un système d’attraction/répulsion vis-à-vis du sexe, hantée par des pulsions et des hallucinations qui lui font perdre pied avec la réalité. On le ressent le temps d’un intéressant split-screen entre une Carol songeuse et une orgie sexuelle organisée par Julia Durer (dans laquelle tout le monde baise sur une musique psychédélique), mais l’intervention brutale du père, qui sort alors sa fille de son état second et impose un écran noir qui dissimule la seconde moitié de l’écran, laisse penser que tout ceci n’était encore qu’une hallucination, une sorte de songe fantasmatique. Or, ce split-screen a aussi une dimension idéologique, puisque la musique du monde hippie s’invite alors au cœur des cadres du monde de la bourgeoisie, laissant alors s’infuser l’idée que les deux mondes sont reliés.

C’est là que Fulci sort du cadre réducteur de la simple enquête policière ou de la dérive psychanalytique pour révéler le vrai sujet de son film. Le personnage de Carol est pour lui un atout pour dresser le tableau d’une bourgeoisie sexuellement frustrée, opposée à une galaxie hippie qu’elle visualise comme un cocon propice aux débordements les plus immoraux. Fascinée autant que révulsée par ce mode de vie, utilisant la psychanalyse comme une toute nouvelle drogue élitiste, cette faune glacée qui transpire la richesse et le jugement hautain en arrive à franchir le point de non-retour en matière de perceptions faussées, et par révéler un nœud gordien de frustrations sexuelles. La grande intelligence de Fulci est alors d’éviter le manichéisme facile en opposant à sa haine de la grande bourgeoisie un mépris tout aussi prononcé pour le monde hippie, ici stigmatisé comme un repère de cinglés défoncés au LSD et à toutes sortes d’acides, pour qui les lois de la réalité ne sont plus que des surfaces lisses sur lesquelles il semble si facile de glisser.

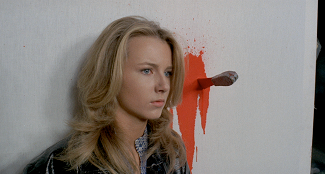

On peut certes y voir une rupture avec la patte d’un cinéaste voisin comme Argento, chez qui le mode de vie libertaire ne souffre pas d’un point de vue aussi négatif et critique. Mais cela va sans doute bien plus loin, puisque les univers hippies et bourgeois sont ici décrits comme des miroirs névrotiques qui n’en finissent par de se renvoyer la même image, un peu comme si Fulci s’amusait à transvaser chaque rôle de l’un à l’autre, et vice versa. Même le look des personnages aide ici à faire ressentir ce trouble : les tenues vestimentaires de la belle-sœur de Carol évoluent vers un look de motarde, tandis que ceux d’une hippie peintre intègrent la fourrure et les maquillages de luxe. Cette dichotomie devient même encore plus évidente dans la courte scène des « couteaux de peinture », dans laquelle, autre indice troublant, l’art contemporain est pratiqué non pas par une figure de l’élite mais par son antichambre underground. Et au beau milieu d’une telle structure où deux bulles pourtant antagonistes semblent en permanence se renvoyer leurs propres liaisons dangereuses en pleine face, Fulci n’a donc plus qu’à s’en donner à cœur joie dans l’exploration de la folie, laissant alors la mise en scène prendre le dessus sur toute autre considération.

Tournées dans un style très onirique, avec un montage volontairement instable qui joue sur les faux raccords et les zooms heurtés, les hallucinations de Carol offrent à première vue de jolies perspectives freudiennes et cauchemardesques : images en surimpression, décadrages floutés, contre-plongées nauséeuses, visages plus ou moins défigurés et/ou peinturlurés, hippies flippants aux yeux blancs qui épient l’héroïne depuis un balcon, une femme et des chiens dont les plaies sanguines évoquent la forme d’un vagin, etc… Les amateurs du giallo auront repéré dans ce dernier détail l’un des éléments propres au genre, visant à relier Eros et Thanatos au travers d’une même image symbolique, et il ne fait aucun doute que Fulci souhaitait s’inscrire dans la même démarche.

Pour renforcer le trouble bien réel de l’héroïne vis-à-vis de ses rêves, Fulci va même jusqu’à calquer sa mise en scène de l’intrigue policière sur un registre quasi similaire, n’hésitant pas à filmer Carol fuyant dans des escaliers à spirale ou des décors vides (on notera d’inquiétants couloirs blancs ou des ruines souterraines qui répètent le même motif architectural), la plupart du temps pourchassée par un étrange rouquin drogué à cape noire, ou encore à installer des ruptures narratives à cheval entre le rêve et la réalité, tel ces plans subjectifs où Carol est regardée par tout le monde (on pense beaucoup au Locataire de Polanski). Alors, parfois, le cinéaste rate son coup par manque de maîtrise ou de moyens : avec le recul, on peut juger assez cheap ces images sanglantes de chiens éviscérés – une scène gore qui valut pourtant au film de sérieux ennuis avec la censure – ou encore cette attaque de chauves-souris pourtant conçue par Carlo Rambaldi (on lui doit quand même les aliens de Rencontres du 3ème type et la créature lovecraftienne de Possession !). Mais malgré tout, la facilité avec laquelle ces quelques fulgurances inégales trouvent leur place dans le processus mental de l’intrigue force le respect.

Enfin, de nombreuses correspondances s’installent au détour d’un symbole décliné en boucle : par exemple, sur la scène mentale du lit avec Julia, le manteau de fourrure que porte Carol et que Julia se plait à caresser rappelle évidemment celui que porte la hippie peintre dans chacune de ses apparitions, et même cette oie gigantesque qui semble la poursuivre dans son rêve sera furtivement aperçue à de nombreuses reprises, à la fois sur une peinture de l’appartement de Carol et sur la rivière qui jonche le cimetière de la scène finale. Si l’on enclenche volontairement cette lecture psychanalytique du film, on n’aura aucun mal à deviner sa résolution finale, pour le coup proche d’un anti-climax (tout reste calme, dénué du moindre effet de surlignage) qui éclaire tout là où une sortie ouverte aurait sans doute contribué à rendre le film bien plus ambigu et troublant. Libre à chacun d’y voir une solution de facilité pour rendre le film accessible au plus grand nombre ou un simple choix visant à honorer la logique de whodunit propre à ce genre d’investigation, qu’elle soit mentale ou pas. Quoi qu’il en soit, cette fin n’altère en rien la force inouïe d’un film rare, enfin révélé dans toute sa puissance cinétique et graphique, tel un cadeau offert aux générations de cinéphiles en quête de films libres et inspirés qui sortent de l’ordinaire.

Test Blu-Ray

Il y avait tant de choses à dire sur cette exceptionnelle édition, orchestrée par Le Chat qui Fume et disponible dès le 1er septembre 2015. Déjà pour le splendide relooking numérique dont le film a bénéficié, et qui, de par la façon dont la colorimétrie et les choix photographiques ont vu tout leur impact graphique enfin révélé, n’est pas sans rappeler la rematerisation de Suspiria il y a quelques années. Ensuite sur les pistes sonores DTS-HD qui équilibrent à merveille les dialogues et les effets d’une bande-son plus riche qu’elle n’en a l’air. Enfin pour les suppléments proposés, agrémentés pour le coup du CD de la musique composée par Ennio Morricone, qui repoussent pour notre plus grand plaisir les limites de l’analyse érudite, accordant au film et à l’œuvre de Lucio Fulci la place qu’ils méritent. Il y avait tant de choses à dire que nous avons jugé préférable de prendre tous les suppléments un par un afin de les évoquer en détail. Et il y a de quoi avoir le vertige durant leur visionnage, on vous aura prévenus !

Le Venin de Fulci par Anita Strinberg (13 min) : S’il y a bien une image que l’on garde en tête durant le visionnage du Venin de la peur, c’est bien celle de la belle Julia Durer nue face à Carol Hammond qui l’est tout autant, le temps d’une scène érotique plastiquement sublime. Aujourd’hui âgée de 76 ans, l’actrice suédoise s’exprime dans un français parfait sur bon nombre de points relatifs à son parcours artistique, allant du travail de mannequin à celui d’actrice. On découvre son aversion initiale pour les scènes de nu dans le premier qu’elle aura tourné en Suède, son changement de nom (elle s’appelait Anita Edberg, ce qui faisait trop penser à l’actrice de La Dolce Vita), son travail sur deux longs-métrages de Fulci (dont celui-ci) et sur les événements terribles ayant entouré la mort du cinéaste. L’entretien n’aborde donc Le venin de la peur qu’à de rares instants, mais la douceur et la sympathie dégagées en permanence par cette actrice mythique font de ce petit quart d’heure un délicieux trésor pour les cinéphiles.

Le Venin de Fulci par Jean Sorel (16 min) : L’interprète de Frank Hammond (mari infidèle de l’héroïne) commence ici par aborder sa carrière italienne, à un moment donné où les coproductions devenaient monnaie courante et où l’Italie accueillait de nombreux acteurs français (comme Philippe Leroy, que l’on reverra alors dans le fameux Femina Ridens de Piero Schivazappa). Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur la condition de fabrication de ces films, notamment en ce qui concerne les étapes du doublage et les méthodes de rémunération. Il en profite alors pour évoquer un film écrit par Alberto Moravia et Pier Paolo Pasolini, sur lequel les acteurs pouvaient proposer des dialogues différents de ceux écrits dans le scénario (une chose impensable en France), et embraye alors sur son travail avec Lucio Fulci, à l’époque un cinéaste qui s’attaquait un peu à tous les genres. Sorel s’avère intarissable sur la personnalité de Fulci, son comportement pendant le tournage, son travail de mise en scène, sa direction d’acteurs et le regard que le monde du cinéma posait sur lui. En cela, et au vu des nombreuses anecdotes offertes par l’acteur, on tient là un témoignage de premier choix pour tutoyer de très près la création du Venin de la peur et le contexte productif qui l’entourait. Par ailleurs, son analyse personnelle de l’érotisme dans les films de Fulci est extrêmement intéressante.

Le Venin de la peur par Lionel Grenier (21 min) : Pas moins de cinq intervenants érudits viennent s’ajouter à cette édition numérique du Venin de la peur. Le premier d’entre eux vaut déjà son pesant d’or, puisqu’il s’agit de Lionel Grenier, spécialiste de Lucio Fulci et rédacteur pour le site luciofulci.fr. L’homme commence par replacer Le venin de la peur dans « l’âge d’or » de la carrière de Fulci, à savoir une période marquée par de nombreux succès sur diverses coproductions, et évoque les nombreux collaborateurs du cinéaste afin de mieux cibler ce qui a entraîné la conception du film, le tout agrémenté d’un nombre incalculable de films cités et affichés (de quoi filer le vertige aux néophytes !). On a l’impression, en parcourant ce passionnant entretien, d’avoir englobé chaque composante du film, que ce soit son casting, son équipe technique, son tournage, son symbolisme évanescent, ses choix colorimétriques, ses thèmes, son tableau de la bourgeoisie, sa sortie en salles, et même le scandale ayant entouré la célèbre scène de vivisection des chiens. Tout y est expliqué, analysé, fouillé à l’extrême, avec un sens du détail qui touche au faramineux. Tout simplement indispensable !

Le Venin de la peur par Jean-François Rauger (21 min) : Le directeur de la programmation de la Cinémathèque Française n’est pas seulement réputé pour son affolante cinéphilie, mais aussi pour ses goûts extrêmement éclectiques et sa connaissance approfondie de l’Histoire du Cinéma. Rien d’étonnant à ce que cet entretien se concentre en majeure partie sur l’évolution de la carrière de Lucio Fulci, mais retranscrit cette fois-ci sous un angle plus subjectif. Rauger donne ici avant tout sa perception personnelle du travail du Fulci sur bon nombre de films, en s’appuyant sur des scènes très précises, et donne aussi son interprétation des codes du giallo et du caractère marginal de ce genre populaire. Là encore, la connaissance du bonhomme force grandement le respect, riche d’un travail de recherche des plus poussés.

Le Venin de la peur par Olivier Père (26 min) : On s’étonne un peu de retrouver sur cette section bonus l’ancien critique des Inrockuptibles (devenu depuis le directeur d’Arte France Cinéma), surtout dans la mesure où les goûts cinéphiles qu’il mettait généralement en avant étaient assez éloignés du cinéma de genre italien. Mais ce serait oublier qu’Olivier Père s’est déjà chargé de nombreuses rétrospectives au cours de sa carrière de journaliste, et ce en ce qui concerne des genres très variés. En tout cas, sa connaissance de l’œuvre de Fulci se révèle ici très impressionnante, et fait presque de lui une sorte de cousin inavoué de Jean-François Rauger. D’ailleurs, les deux hommes réussissent à ne pas trop se répéter dans leurs entretiens respectifs, même si, fatalement, on y retrouve de petites connexions. En cela, l’entretien d’Olivier Père réussit là encore à installer un point de vue subjectif et extrêmement érudit, d’abord sur Fulci lui-même, ensuite sur Le venin de la peur. Un entretien du même niveau d’excellence que ses prédécesseurs.

Le Venin de la peur par Christophe Gans (38 min) : On se doutait à l’avance que ce serait le bonus le plus passionnant d’un contenu éditorial déjà surchargé de toutes parts, surtout quand on connait la culture cinématographique insensée du réalisateur du Pacte des loups et les conversations passionnantes qui peuvent en découler (voir notre entretien avec le réalisateur lors des dernières Hallucinations Collectives). Dès le début de l’entretien, où Christophe Gans évoque sa rencontre avec Lucio Fulci, on devine que le reste de l’entretien va être d’un très haut niveau en matière d’anecdotes et d’analyses. Contre toute attente, c’est surtout à une forme de célébration du travail d’un cinéaste longtemps méprisé ou marginal que l’on va assister durant un peu plus d’une demi-heure. Gans n’hésite pas à casser de nombreuses idées reçues sur Fulci, à mettre en avant la richesse intrinsèque de ses films, ou encore à éviter de rapprocher la mise en scène primitive (quasi « sous LSD ») d’un Argento de celle, beaucoup plus réfléchie et professionnelle, de Fulci. Quant à son analyse plus personnelle du Venin de la peur, elle s’avère hallucinante en raison des symboles psychanalytiques qu’il réussit à isoler et à interpréter sous un angle très freudien (le refoulement sexuel de l’héroïne est ici décrypté dans ses moindres recoins). On ressort de cet entretien avec une certitude absolue : le cinéma de Fulci est un puits analytique dont on ne peut soupçonner l’ampleur du vertige qu’il peut susciter.

Le Venin de la peur par Alain Schlockoff (23 min) : C’est peut-être le moins intéressant des cinq entretiens analytiques, mais pas seulement parce que les quatre précédents nous ont déjà donné la sensation d’avoir tout absorbé sur Le venin de la peur et, par extension, sur l’œuvre de Lucio Fulci. En fait, le créateur de la revue L’Ecran Fantastique se contente ici d’évoquer sa découverte de l’œuvre du cinéaste, sa rencontre avec lui et la façon dont il a souhaité le faire connaître en France. Quelques anecdotes savoureuses fusent ici et là sur la perception de Fulci par le public français, mais dans l’ensemble, l’entretien ressasse des souvenirs et des informations d’un impact moins frappant que chez les quatre intervenants ci-dessus, tout en faisant parfois doublon en ce qui concerne l’analyse de la mise en scène et des effets de style de Fulci. Inégal, mais néanmoins appréciable à regarder et à écouter.

Les vies de Lucio Fulci (14 min) : Déjà au cœur de l’entretien le plus érudit d’un point de vue historique sur l’œuvre de Fulci, Lionel Grenier revient ici le temps d’un petit quart d’heure pour aborder en détail le parcours personnel et créatif de Fulci, de ses études jusqu’à son ultime film Le porte del silencio. Une attention toute particulière est donnée à sa carrière d’écrivain et de journaliste. Cela forme un parfait complément au précédent entretien de Grenier, et participe pleinement à la réhabilitation d’une carrière plus riche qu’elle n’en a l’air.

Le Venin des censeurs (8 min) : Une fois de plus, Lionel Grenier lâche toute sa connaissance de l’œuvre de Fulci en s’intéressant à un sujet pour le coup très intéressant, à savoir les problèmes rencontrés avec la censure. Sont passés en revue les interdictions de trois films de Fulci au Royaume-Uni, les galères rencontrées sur La maison près du cimetière et L’éventreur de New York lors de leurs éditions VHS, les poursuites judiciaires engagées contre Fulci à cause de la scène des chiens éviscérés du Venin de la peur, mais aussi le choix de l’édifiant et racoleur titre français donné au film pour sa sortie en France.

Les versions du Venin (3 min) : Le venin de la peur étant un film sorti dans trois versions différentes, il est parfois difficile d’y voir un peu clair dans cette histoire. Il ne faut ici pas plus de trois minutes et demie à Stéphane Bouyer du Chat qui Fume pour évoquer visuellement les différences de montage entre ces versions et, au final, justifier à quel point la version proposée aujourd’hui sur support Blu-Ray est de très loin la version la plus complète du film, puisque la version soi-disant « intégrale » du film n’existe pas.

Scène supplémentaire (1 min) : Sans être à proprement parler une scène inédite, la séquence proposée avait été incorporée dans les montages français et italiens : il s’agit d’un dîner chez les Hammond, où Carol repense pendant le repas à des instants de la scène d’orgie chez Julia Durer. L’absence de qualité HD pour cette scène a finalement poussé l’éditeur à ne pas l’intégrer dans le montage final et à la proposer finalement en bonus. Une démarche judicieuse.

Génériques alternatifs (5 min) : Petit comparatif entre les génériques de début et de fin proposés dans différents pays.

Le Venin de la peur en mode VHS (95 min) : Pour ceux qui crèveraient d’envie de revoir le film dans un montage un peu plus court, en version française, au format VHS, avec une qualité d’image très médiocre et des sautes de format à répétition, ce bonus constituera le plus beau cadeau qui soit. En tout cas, on salue en l’état l’initiative de l’éditeur de proposer ce genre de supplément aujourd’hui !

Films-annonces américains et français

Galerie photos