Retrouvez notre dossier consacré au festival de Cannes 2011

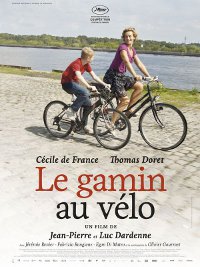

Cyril, bientôt douze ans, ne cesse de courir. Tee-shirt rouge vif et regard déterminé, il ne mettra de terme à sa course tant qu’il n’aura pas obtenu ce qu’il veut : retrouver son père qui l’a placé « provisoirement » dans un foyer pour enfants. Le film s’ouvre sur une tentative désespérée d’avoir au téléphone le père tant recherché. Dans le bureau du foyer, le gamin s’entête, même lorsqu’une voix lui indique que le numéro qu’il demande n’est pas attribué. Déjà le comédien débutant Thomas Doret, choisi par Jean-Pierre et Luc Dardenne parmi plus d’une centaine d’enfants, révèle une intensité impressionnante, parvenant par la seule dureté de son regard, le profond tourment qu’il arrive à exprimer, à faire exister dans l’univers du film cet absent qu’il espère avoir à l’autre bout du fil. La puissance de la quête nous donne à voir ou du moins à sentir, en creux mais de manière prégnante, la figure du père démissionnaire. Et c’est cette perspective d’une inévitable « résolution » du hors-champ, d’une réponse attendue à l’appel de celui-ci, cette réunion du père et du fils qui justifie la vitesse du film, égale à celle des déplacements de Cyril. La comparaison peut paraître facile et pourtant elle est pertinente : comme dans Le Voleur de Bicyclette de Vittorio de Sica (1948), le vélo, moyen de locomotion, fait lui-même l’objet d’une course, parce qu’il permettra d’accélérer la course globale et que sa perte ralentit celle-ci. Chercher vite le vélo pour pouvoir aller encore plus vite. Cela est plus vrai encore ici que dans le chef-d’œuvre néoréaliste, où la bicyclette était également – et même avant tout – un marqueur social. Dans Le Gamin au Vélo, Cyril n’hésitera pas à courir comme un fou, à se battre dès lors qu’on tente de lui voler l’instrument-clé de sa fuite en avant… Moins « sportifs » (toutes proportions gardées) qu’à l’accoutumée, les Dardenne se refusent à courir à la même vitesse que leur protagoniste, comme s’ils n’en avaient plus l’âge. C’est donc le récit, avec son découpage narratif remarquable des temps de l’histoire, qui leur permettra de ramener sans cesse Cyril au centre du cadre et de l’empêcher de prendre la tangente.

En effet, la caméra des frères paraît ici bien plus stable qu’à l’accoutumée. C’est évident quand on a encore en tête l’ouverture frappante de Rosetta (1999) – dont Cyril paraît être un petit frère – où la caméra suivait en travelling la jeune fille dans les couloirs de son entreprise, tandis qu’elle cherchait avec fureur le patron dont elle venait d’apprendre qu’il voulait la licencier. Ici, on garde cette logique valable pour l’ensemble du cinéma des Dardenne, qui veut laisser toujours une légère longueur d’avance aux personnages et faire réagir la caméra en conséquence de leurs actions impulsives. Ainsi les personnages des films des frères sont-ils souvent filmés de dos (presque systématiquement dans Le Fils, 2002) ou de trois-quarts comme c’est encore le cas ici, par exemple dans cette scène de la voiture où Cyril exprime sa désillusion vis-à-vis de son père définitivement lâche en se griffant violemment le visage. Le positionnement de la caméra à ce moment-là ne répond pas seulement à des contraintes purement pratiques mais semble faire sens, retranscrire une crainte de Samantha vis-à-vis de ce que le gamin pourrait faire et qu’elle n’arrive pas à prévoir et nous la faire éprouver à nous aussi en nous dissimulant une bonne partie du visage de Cyril, donc en masquant toute expression qui pourrait annoncer un acte. Mais ce filmage de l’action pure, donnée pour elle-même et imposant au film son propre rythme comme dans Rosetta ou L’Enfant ne constitue qu’un pan de la construction du Gamin au Vélo : ce sont ces séquences où l’on suit au plus près les courses effrénées de Cyril, son épuisement… avant la grâce reçue en récompense. C’est là le second pan de l’œuvre, qui correspond à une autre présence, plus mystérieuse que celle, immédiate et presque de chaque plan, du protagoniste : ce serait celle des cinéastes, qui ne cherchent plus à masquer la construction narrative de leur film, avec ellipse et recours à de la musique pour la première fois dans leur carrière. Mais ce pourrait également être celle d’une force transcendante, pourquoi pas divine, ou du moins angélique, à travers le personnage de Samantha.

Le premier tournant clair du récit tient effectivement à l’entrée dans le cadre, inopportune, fruit du hasard (?), de cette coiffeuse dans laquelle Cyril fonce tandis qu’il tente d’échapper à ses éducateurs, après qu’il a cherché à retrouver son père. En s’agrippant à elle de toutes ses forces, il semble sceller un lien qui les unira l’un à l’autre. Il est tout juste ramené au foyer que déjà la jeune femme vient lui apporter son vélo dont elle a retrouvé l’acheteur dans la cité, après que son père l’a vendu par le biais d’une annonce. L’enfant reçoit le présent presque sans remerciement et refuse de croire au fait que son père ait pu vendre son vélo, mais, déjà, demande à Samantha de le prendre chez elle les week-ends. Pour lui, à ce stade, la relation avec la jeune femme n’est encore qu’utilitaire, qu’un moyen de poursuivre, chaque fin de semaine, sa quête du père. Le film ne sera dès lors construit que comme une succession de désillusions, que comme une série d’épuisements intenses au terme desquels le gamin prendra désespérément conscience que sa place n’est nulle part suite à l’abandon par le père. Fatalement, il est confronté à la tentation de la chute qui, ici, est incarnée par Wes (Egon Di Mateo), un dealer à peine sorti de l’adolescence qui voudrait profiter de l’énergie physique de Cyril – c’est là tout ce qu’il lui reste – pour en faire une sorte de pitbull, l’instrument de ses plans criminels. L’entrée en scène de cette figure du Mal ne fait que confirmer le fait que les Dardenne aient recouru ici à la structure du conte (notons également le motif de la forêt dans laquelle on s’enfonce comme dans le domaine de l’inconnu, du menaçant). Néanmoins – et on n’en attendait pas moins d’eux -, rien n’est tout noir ni tout blanc et même la pire des crapules peut être aux petits soins pour sa grand-mère malade, de sorte que les liens entre Cyril et les autres personnages, si subtilement peints et incarnés (le père l’est par le fidèle Jérémie Rénier), font l’objet d’un intense suspense moral, comme dans L’Enfance nue de Pialat (1968), autre bijou mettant en scène un enfant abandonné à la dérive.

Le recours à la musique – une première chez les Dardenne donc – est extrêmement réfléchi et a une double fonction. Nouvelle preuve de leur intelligence, de l’attention qu’ils portent à chacune des composantes de leur œuvre, les cinéastes ne prennent du Concerto pour piano n°5 de Beethoven (2e mouvement) qu’une cadence rompue, motif musical de l’incertitude. Celle-ci vient à deux reprises marquer la clôture d’un chapitre du conte et signaler qu’il va s’agir de savoir si le basculement est possible, si Cyril a changé, cessé d’en vouloir à la terre entière. Mais la mélodie élégiaque agit également comme un baume réparateur sur le protagoniste, l’enveloppe, lui offre momentanément un refuge affectif et en figure un autre, celui vers lequel Cyril doit fatalement tendre à mesure qu’il ouvre les yeux. C’est bien sûr celui que lui offre celle qui l’a recueilli, celle qui a accepté ses caprices, ses mensonges, qui n’a pas hésité à le choisir contre son compagnon dont elle a accepté le départ, celle qui ne s’est pas révoltée contre son agression pour aller manigancer un plan avec Wes : Samantha.

On se réjouit comme du reste de constater que la première star à intégrer le cinéma des Dardenne, leur compatriote Cécile De France, accepte avec humilité de n’incarner qu’un rôle d’adjuvant du héros (encore une figure du conte). On s’en réjouit peut-être plus encore que du reste dans la mesure où la présence de l’actrice était ce qui suscitait le plus de curiosité vis-à-vis du film et que la trouver ici en retrait et à la fois dans son meilleur rôle – de très loin – est une surprise extrêmement agréable. Le refus de la psychologie par les cinéastes frappe plus que jamais dans le cas Samantha, dont l’amour surhumain, le dévouement sans raison autre que l’étreinte initiale de Cyril, nous bouleverse. Cécile De France illumine le film par l’évidence et la douceur de sa présence, de même que les Dardenne choisissent d’éclairer cet opus par rapport aux autres en tournant, pour la première fois, en été. Le suspense du Gamin au Vélo tiendrait presque, dès lors, à cette incertitude du spectateur cinéphile, connaisseur du cinéma des frères : ceux-ci vont-ils vraiment franchir le pas de l’optimisme, comme nous le laissent supposer ces scènes simples et pourtant bouleversantes où Samantha veille discrètement sur Cyril ? On se réjouit qu’ils le fassent à travers une si émouvante quête d’amour, sans se défaire de leur attachement au réel. La permanence humaniste qu’ils aiment faire sentir derrière la cruauté de la vie et des êtres passe ici au premier plan, sans pathos ni grands violons, avec une simplicité et une modestie qui égalent celle du cinéma de Robert Bresson, et devient grâce pure.

Réalisation : Jean-Pierre et Luc Dardenne

Scénario : Jean-Pierre et Luc Dardenne

Production : Jean-Pierre et Luc Dardenne et Denis Freyd

Photographie : Alain Marcoen

Montage : Marie-Hélène Dozo

Origine : Belgique / France / Italie

Date de sortie : 18 mai 2011

NOTE : 6/6