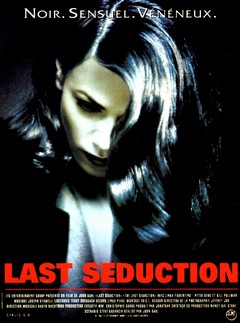

REALISATION : John Dahl

PRODUCTION : ITC Entertainment

AVEC : Linda Fiorentino, Bill Pullman, Peter Berg, Bill Nunn, J.T. Walsh, Brien Varady, Dean Norris, Donna Wilson, Mik Scriba, Herb Mitchell

SCENARIO : Steve Barancik

PHOTOGRAPHIE : Jeff Jur

MONTAGE : Eric L. Beason

BANDE ORIGINALE : Joseph Vitarelli

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : The Last Seduction

GENRE : Policier, Thriller

DATE DE SORTIE : 3 mai 1995

DUREE : 1h50

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Bridget Gregory dérobe à son mari Clay, trafiquant de drogue poursuivi par des usuriers, pas moins de 700 000 dollars en liquide. Alors qu’elle s’enfuit en voiture vers Chicago, elle fait étape dans la petite ville de Beston. Dans un bar, elle y rencontre Mike, qui revient de Buffalo après un mariage suivi d’un divorce-éclair. Ils se découvrent aussitôt des affinités, Bridget ne désirant qu’une aventure d’un soir et Mike cherchant à quitter Beston…

Envie de voir une femme fatale plus manipulatrice et vénale que les autres, une garce d’anthologie dans un film noir tout entier dévoué à sa cause ? Le film culte de John Dahl exaucera votre souhait.

« Ecoute, tu vas me faire jouer une salope sexy, alors ne viens pas t’étonner si ça tourne mal ! ». Voilà ce que le réalisateur John Dahl aura reçu comme réponse lorsqu’il interrogea Linda Fiorentino à propos des rumeurs sur son tempérament d’actrice « difficile ». Une réponse qui aura suffi à lui offrir séance tenante le rôle principal de Last Seduction. Et qui en dit long sur la détermination de l’actrice à embrasser tout ce qui caractérise l’une des héroïnes les plus mémorables que le cinéma US nous ait offert. S’il y a un personnage-phare qui a tant œuvré pour le prestige du film noir, c’est bien la femme fatale, puits éternel d’ambiguïté stimulante et de revendications féministes, avançant à contre-courant des rôles de potiches ou de victimes souvent trop dévolus aux actrices. Les exemples ne manquent pas, alors citons nos préférées : Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort, Mary Astor dans Le Faucon Maltais, Jean Simmons dans Un si doux visage, Kathleen Turner dans La Fièvre au corps, Lena Olin dans Romeo is bleeding, Sharon Stone dans Basic Instinct, Rebecca Romijn-Stamos dans Femme fatale, Rosamund Pike dans Gone Girl… C’est bon ? Vous les avez toutes visualisées ? Eh bien, oubliez-les dare-dare ! Avec Last Seduction, l’ambiguïté et le trouble ont plié boutique, écrabouillés par une actrice qui, au-delà de soumettre son réalisateur à la logique du personnage qu’elle incarne, a clairement pris le contrôle du film. Salope de la tête aux pieds, vénale jusqu’à l’excès, froide et déterminée comme un pic à glace lustré, chaude et lascive comme une horde de coyotes en rut, Bridget Gregory mène par le bout du nez (au propre comme au figuré !) les mâles qui peuvent l’aider à parvenir à ses fins, avant de les jeter comme des Kleenex usagés (au mieux) ou de les exterminer carrément (au pire). Et tout ça sans qu’aucun trauma refoulé à la con ne vienne servir d’alibi explicatif psycho-machin-truc sur ce qui l’aura rendue ainsi. Et nous dans l’histoire, alors ? Rien d’autre à faire que de jubiler face à tant de méchanceté, à la fois chauffés et embabouinés par une garce aussi parfaite que le film lui-même.

En même temps, le principe de Last Seduction n’a rien d’étonnant lorsqu’on voit le nom de son réalisateur. On devait déjà à John Dahl les très intéressants Kill me again et Red Rock West, deux autres exemples de séries noires féministes, à base d’ambiances vénéneuses (en particulier les grands espaces américains), de femmes fatales aux intentions troubles, de conflits brutaux au sein de couples irréconciliables et d’intrigues criminelles retorses juste ce qu’il faut. Si ce troisième film réussit à changer la donne, c’est pour deux raisons pas faciles à déceler au premier abord : d’une part le désir de détourner à des fins artistiques un banal projet de sexploitation téléguidé par les huiles d’ITC Entertainment, d’autre part le choix de subvertir de l’intérieur le pur hommage au film noir des années 40 (Assurance sur la mort est ici visé) pour en redorer le blason et en moderniser les conventions. Ce n’est pas vraiment sur la mise en scène qu’il faut ici chercher la pépite d’or : sans esbroufe ni stylisation inutile, John Dahl fait ici œuvre de précision via un rythme soutenu et une partition jazzy de très bon aloi, désireux qu’il est de ne surtout pas gâcher les atouts de son script et de son casting. D’aucuns pourraient dire que cette modestie dans le filmage aurait bon dos vis-à-vis d’un manque d’idées de mise en scène et d’une limitation aux critères de la série B – il est clair que Dahl ne lorgne pas ici sur le terrain labouré par les frères Coen avec Blood Simple. Mais au vu d’une maîtrise aussi dévastatrice de l’art du low-profile, où le bout de gras est aussi absent que la morale et les complexes, il convient de ne pas chercher la petite bête là où elle ne réside pas. La clé de l’audace du film, c’est clairement Linda Fiorentino qui la détient, et elle le doit en grande partie au scénariste Steve Barancik, lequel aura pris soin d’intégrer au récit sa propre d’expérience d’employé dans le télémarketing.

Dès la première scène, on a tout pigé : cadre dans une société d’assurances new-yorkaise qui démarche des clients par téléphone, Bridget s’impose en executive-woman au tempérament de dominatrice, qui houspille ses sous-fifres réduits à faire du chiffre. Silhouette classe, jambes interminables, longue chevelure brune, tailleur strict, timbre vocal à la Lauren Bacall, zéro filtre dans les répliques vachardes comme dans les clopes à fumer. Une battante tendance prédateur, donc, mais qu’on devine sans foi ni loi lorsqu’elle dérobe à son imbécile de mari le fruit d’une vente de drogue et prend fissa la poudre d’escampette pour un trou paumé de Pennsylvanie, là où elle change de nom et monte un piège terrible en domptant un jeune veau romantico-niais du terroir. Côté personnages, tout le film noir est là : la créature sans scrupules, l’époux sans relief, l’amant sans acuité. Mais on sent bien que la figure de la femme fatale, autrefois caractérisée par un trouble certain qui pouvait donner du crédit à son envie de se jouer de tous, n’a et ne cherche cette fois-ci aucune excuse, forte d’une intelligence supérieure qui lui fait systématiquement dénicher la faille d’untel et anticiper les réactions des autres. Dans ce gros jeu d’échecs où la belle est la seule à avoir un coup d’avance, on remarque que la reine est le roi, au sens littéral. Elle se comporte comme un homme, et pour cause : de son propre aveu, Linda Fiorentino aurait travaillé son personnage de salope ultime en s’attribuant ce qu’un sondage réalisé auprès des femmes recensait comme les travers les plus odieux chez un homme. La voir ainsi « tâter la marchandise » lors de son premier contact avec un Peter Berg encore jeunot (et pas encore réalisateur hollywoodien) ou lâcher un tonitruant « Il faut sucer pour boire un verre ou quoi ? » à un barman qui fait mine de ne pas la remarquer permet de sonder chez elle des réflexes très macho dans l’âme. Des réflexes qu’elle détourne et reprend à son avantage.

Voici la clé : Last Seduction est un film noir où tout s’inverse, les codes comme les figures en passant par les genres. Tandis que cette jouisseuse libérée et impassible exhibe sans honte son goût carnassier pour le sexe et le travail, le reste du casting (les victimes, donc) déroule de fascinantes variations sur le thème de la balourdise masculine, où la frustration sociétale va de pair avec une dévirilisation totale. Bien au-delà d’un Bill Pullman très drôle et très performant dans le pathétique, il faut surtout voir ce qui caractérise le personnage de Mike (Peter Berg), jeune bouseux obsédé à l’idée de quitter coûte que coûte sa cambrousse, et dont le secret finalement percé en dit long sur sa peur secrète de la castration. De rebondissements terribles en surprises tordues, Last Seduction avance ainsi sur le terrain de l’impuissance masculine, se servant d’une héroïne plus diabolique que la moyenne pour retourner un à un les clichés (ceux du film noir et ceux des hommes sur les femmes), jusqu’à une conclusion génialement amorale. La rapidité et la fluidité du récit vont de pair avec cette toile psychologique dont Bridget tire toutes les ficelles : il s’agit ici d’avancer, sans remords vis-à-vis du passé, sans regarder dans le rétroviseur, sans égard à l’idée de ceux qui restent sur le bord de la route. On disait que l’héroïne était le film au lieu de l’habiter, et on ne frisait pas l’hyperbole. Dahl se cale sur les pas et la logique de Bridget, jouissant aussi bien de son cynisme divin que de ses répliques ahurissantes, ici surchargées en insinuations sexuelles d’une crudité assez inédite dans le cinéma US. De ce fait, cet univers quotidien de l’Amérique profonde – voire puritaine – dont le film, par extension, fait sa cible s’offre ici un savoureux relooking : une carte manichéenne, dessinée au gros trait par une garce ultralibérale qui fuit la nuance (elle est la seule figure du film à s’habiller uniquement de noir et de blanc), qui trace sa route en toute indépendance, et qui palpe les noix de ceux qu’elle croise avant de les broyer. Un esprit dirty qui a tout pour réjouir, entretenu par une actrice impossible à oublier.

1 Comment

Une des plus vénéneuses séductrices qu’il m’ait été donné de voir.

La scène où elle lèche les billets et dit à son mari « ils sont blanchis », Résume bien le personnage.