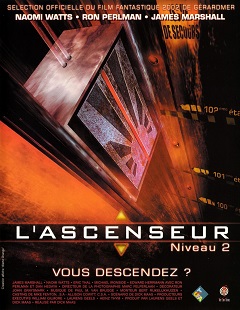

REALISATION : Dick Maas

PRODUCTION : First Floor Features

AVEC : James Marshall, Naomi Watts, Edward Herrmann, Eric Thal, Michael Ironside, Dan Hedaya, Ron Perlman, Kathryn Meisle, Martin McDougall, John Cariani

SCENARIO : Dick Maas

PHOTOGRAPHIE : Marc Felperlaan

MONTAGE : Bert Rijkelijkhuizen

BANDE ORIGINALE : Paul M. van Brugge

ORIGINE : Etats-Unis, Pays-Bas

TITRE ORIGINAL : Down

GENRE : Comédie, Horreur, Thriller

DATE DE SORTIE : 23 janvier 2002

DUREE : 1h53

BANDE-ANNONCE

Synopsis : A New York, l’un des 73 ascenseurs du Millennium Building connaît des dysfonctionnements sérieux : un agent de sécurité est retrouvé décapité tandis qu’un aveugle et son chien sont retrouvés morts au fond de la cage d’ascenseur. Tandis que la police mène l’enquête, un jeune dépanneur, Mark Newman, est appelé à la rescousse par le directeur de l’immeuble pour en vérifier le mécanisme. A priori, aucune anomalie ne semble entraver la bonne marche de l’appareil, et pourtant, les jours suivants, les victimes se succèdent. Mark mène alors son enquête, bientôt assisté de Jennifer Evans, une journaliste intrépide chargée de couvrir ces tragiques événements…

On pouvait s’inquiéter du remake friqué d’un film d’horreur pseudo-culte par son propre créateur, mais le résultat détonne en délaissant la trouille au profit d’une satire délirante qui cible la psyché ricaine.

On a beau ne jurer là-bas que par Paul Verhoeven ou Bert Haanstra, le cinéma néerlandais ne se limite pas à quelques auteurs surpuissants qui ont su faire forte impression sur la scène internationale. Parce qu’au pays de la mimolette, il n’est pas non plus rare de tomber sur de véritables charlots de la série B dont la gloire éphémère se limite en général à un seul film sujet à un buzz exagéré ou immérité. Et bien avant que le psychopathe Tom Six ne vienne faire son intéressant avec les trois actes de son mille-pattes humain, un certain Dick Maas avait déjà fait son petit bonhomme de chemin suite au triomphe de L’Ascenseur en 1983. Produit par Matthijs Van Heijningen (légende vivante de la production locale dont le fiston réalisera bien des années plus tard le remake-préquelle de The Thing) et auréolé du Grand Prix au festival d’Avoriaz, ce petit bis sans relief avait surtout fait illusion par l’originalité de son « monstre » et par une enfilade plutôt variée de mises à mort (écrabouillement, asphyxie, décapitation, électrocution, pendaison…). A côté de ça, il fallait tout de même se farcir une musique synthétique atroce, un récit en crescendo aboutissant à une révélation finale très WTF et des effets grotesques que même Roger Corman n’aurait pas osé (le coup de l’ascenseur qui vibre en accéléré quand il s’énerve !). On ne sait pas trop pourquoi, la critique fut bienveillante et le public répondit présent, au point qu’Hollywood fit alors de l’œil à Dick Maas pour lui proposer un remake américain. Ce à quoi le bonhomme ne donna pas suite, trop désireux qu’il était de tracer sa voie avec ses propres projets, hélas calqués de façon laborieuse sur les canons du cinoche US – seul Amsterdamned parvenait un tant soit peu à sortir du lot. On imagine que revenir sur sa création initiale dix-huit ans plus tard devait lui permettre de conjurer le mauvais sort, qui plus est lorsque les encravatés d’Hollywood sortent le chéquier, facilitant ainsi un casting alléchant et autorisant des prises de vues extérieures à New York. Or, si le résultat final n’a aucun mal à dépasser son modèle, ce n’est pas pour la raison que l’on imagine.

De par son statut de coproduction friquée entre les Pays-Bas et les Etats-Unis, L’Ascenseur (Niveau 2) devait avoir pour mission de booster son concept d’origine (un ascenseur détraqué et incontrôlable provoque une série de morts violentes dans un immeuble) par un goût du spectaculaire amplifié et une mise en tension implacable. Ce à quoi Dick Maas, de nouveau homme à tout faire de la situation (il réalise, écrit et coproduit), répond par la stratégie kamikaze du décalque au carré. A l’exception d’une impressionnante scène-choc de deux minutes qui montre l’ascenseur maléfique s’ouvrir par le fond et lâcher tous ses passagers dans le vide, tout se résume ici à un condensé de toutes les scènes horrifiques de l’original. En vrac : la décapitation de l’un des deux gardiens de nuit, la chute du vieillard aveugle et de son chien dans la cage d’ascenseur, la petite fille qui manque de se faire couper en deux avec sa poupée, l’asphyxie de plusieurs personnes dans un ascenseur à l’arrêt sans système de ventilation, l’agent de nettoyage happé par la cage, le PDG malhonnête pendu par les câbles de sa créature, etc… Tout pareil qu’avant, donc ? Oui… mais non. Parce que Dick Maas, par inconscience ou par provocation (chacun jugera), s’amuse à épicer chaque scène d’une bonne grosse dose de surenchère, quand ce n’est pas carrément du racolage. A titre d’exemple, la scène de l’asphyxie ne cible plus les clients saouls d’un restaurant mais une demi-douzaine de femmes enceintes qui finissent par accoucher en huis-clos (!), et même l’aspiration d’un personnage vise désormais un type en rollers qui passe ainsi du sous-sol au 86ème étage en moins de deux secondes (!!) avant d’être projeté par l’ascenseur dans une vitre qui lui fait faire une chute mortelle du haut du building (!!!). Quant au pourquoi du comment, rebelote avec cette histoire maxi-teubée de microprocesseur couplé à des matières organiques (ce qui accouche d’un machin gluant à l’intérieur d’une boîte pulsante), mais sur laquelle on greffe en plus des cellules de dauphin (hein ?!?) et une intelligence artificielle encore plus pétée du câble que la « Red Queen » de la saga Resident Evil ! Insensé, c’est rien de le dire…

On en vient légitimement à se demander si le cinéaste avait conscience de friser le ridicule par une telle science du too much. A moins que ce ne soit précisément l’épicentre de la démarche de ce remake. Et vu que la frousse reste ici bloquée au rez-de-chaussée, on en vient à chercher ailleurs la véritable raison d’être de cette histoire de monstre sanguinaire. Jusqu’à la trouver en filigrane dans chaque scène, et sur un terrain autre que celui du suspense pur. En effet, loin de s’en tenir à une accumulation de cadavres qu’il parvient cependant à rendre plus impactante par des effets spéciaux plus soignés et une réalisation plutôt chiadée, Dick Maas joue clairement la carte du second degré à tendance satirique, usant d’un humour noir cruel qui ne s’interdit pas la potacherie et d’une armada de détails furtifs qui suggèrent un autre niveau de lecture caché sous les apparences. On aura beau reprocher au film – comme à son modèle – de s’attarder beaucoup trop sur la vie privée de personnages dont on se fiche éperdument, la façon qu’a le réalisateur d’en revisiter (mieux : d’en pervertir) les enjeux révèle bien ce qui le motive. Le héros mécanicien n’est ainsi plus soupçonné par son épouse d’avoir une liaison avec une journaliste mais se met à draguer la journaliste parce que sa copine le trompe. La gamine n’attend plus sa mère dans un couloir mais s’échappe quelques instants d’une crèche dirigée par une simili-Cruella qui terrorise des mômes en bas âge et qui enfile les cigarettes sous leurs yeux. L’aveugle n’est plus un naïf arnaqué par des gens qui exploitent son handicap mais un vieux cochon qui profite de son handicap pour peloter des coiffeuses. Même le « savant fou » n’ose plus achever sa création d’un coup de feu mais s’efforce de la protéger coûte que coûte de ceux qui veulent la détruire, voyant en elle l’avenir de la race humaine (c’est si drôle qu’on se croirait devant un film des ZAZ !). Et si le film ne rechigne pas à compter des enfants et des animaux parmi les victimes de son monstre de métal, un simple raccord assimilant un nouveau-né prématuré à un steak haché qui cuit sur un grill dit tout de la misanthropie dont Dick Maas fait ici bon usage.

Plus généralement, là où les personnages du film original transpiraient la banalité, ceux du remake passent au mieux pour des idiots et au pire pour des obsédés – les deux gardiens de nuit incarnent à eux seuls le partage équitable de ces deux « qualités ». L’humour grinçant du film a donc tôt fait de cibler une faune très gratinée du pays de l’Oncle Sam, avec laquelle le cinéaste s’en donne à cœur joie en matière de caricature outrancière, comme si toute cette smala maladive n’était que les satellites gravitant autour de cet épicentre mécanique – et pourtant consubstantiel aux buildings les plus emblématiques du territoire urbain américain – qu’est l’ascenseur. Le long plan-séquence d’ouverture, qui tranche la forte verticalité du décor new-yorkais par l’horizontalité du format Scope, incarne à merveille cet effet de zoom sur le biotope urbain. Et si le cinéaste choisit de décaler son action d’un immeuble résidentiel hollandais à un quasi-décalque de l’Empire State Building, ce n’est pas tant par souci d’adaptation à un autre pays que par désir conscient de cogner sur la psyché ricaine au sens large. Celle qui se met à élaborer des hypothèses tantôt hypocrites tantôt loufoques pour tenter d’expliquer l’inexplicable : d’un côté, on fait mention d’obscures revendications d’un ersatz de Ben Laden pour tenter de noyer le poisson aux yeux de la presse, et de l’autre, on va carrément jusqu’à théoriser sur la faculté des ordinateurs à forniquer dès lors que l’intelligence artificielle rentre dans l’équation ! Celle qui se met à interpeller sa propre mythologie – y compris celle du cinéma – pour lire le réel sous un angle déformé : ainsi donc, même si le clin d’œil à Shining au détour d’un dialogue peut paraître gonflé (Manhattan étant un territoire indien au XVIIème siècle, le building aurait-il été construit sur un ancien cimetière ?), ce serait oublier que la décapitation du gardien de nuit a ici lieu à un étage où trônent des tsantzas dans une vitrine. Celle dont le degré de paranoïa finit par crever tellement le plafond que les réactions engendrées ont de quoi faire passer les Etats-Unis pour un asile d’aliénés, comme en témoignent l’intervention surréaliste de l’armée dans le building ou encore l’utilisation du vaudou par une veuve essayant de communiquer avec l’esprit de son mari décédé !

En définitive, loin de s’acharner à susciter la frousse, Dick Maas gagne son pari en détournant constamment ce remake de sa nature de série B hollywoodienne au profit d’une satire aussi délirante que déguisée. Et même si son entrisme n’a pour le coup rien à voir – et ne fait jamais le poids – avec celui dont peut user son confrère surdoué Paul Verhoeven, la façon dont il s’amuse autant de la faune yankee que de la psychose terroriste qui la caractérise a le chic pour mettre le doigt là où ça grince. Cela apparaît d’autant plus vrai lorsque l’historique réel du film vient friser la prémonition : bien que tourné quelques mois avant, le film aura vu sa large distribution sur le territoire américain bloquée suite aux attentats du 11 septembre (inutile d’expliquer pourquoi…) et son destin limité à celui d’un très discret DTV deux ans plus tard. Victime comme tant d’autres de ce processus d’altération et de sacrifice dont le 7ème Art fut le sujet à la suite de ce trauma national, L’Ascenseur (Niveau 2) avait tout en main pour interpeller le public US sur ses angoisses sociétales les plus enracinées, et sa sortie ultérieure n’aura même pas su faire l’effet d’un tacle a posteriori. On en oublierait presque d’évoquer son casting, au final stimulant plus que séduisant : au-delà de pointures du vivier bisseux (Michael Ironside, Ron Perlman, Eric Thal, Dan Hedaya) et d’un James Marshall déjà aperçu en biker romantique dans Twin Peaks, on retient surtout ici la présence de Naomi Watts, réduite à un rôle d’utilité sexy (celui d’une journaliste cruche en quête du scoop qui tue) à peine quelques mois avant sa consécration lynchienne dans Mulholland Drive. Ou comment le passage d’une série B misanthrope à un chef-d’œuvre absolu signé David Lynch en vient à se paralléliser avec celui de la mythologie américaine – et donc de son cinéma – dans le nouveau millénaire.