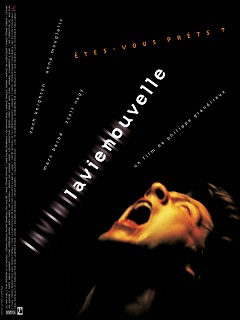

REALISATION : Philippe Grandrieux

PRODUCTION : Catherine Jacques, LPZ, Arte France Cinéma, French Productions, Maïa Films, Mars Distribution

AVEC : Zach Knighton, Anna Mouglalis, Marc Barbé, Zsolt Nagy, Raoul Dantec, Vladimir Zintov, Georgui Kadourine, Simona Hülsemann, Diana Guerova, Josh Pearson

SCENARIO : Philippe Grandrieux, Eric Vuillard

PHOTOGRAPHIE : Stéphane Fontaine

MONTAGE : Françoise Tourmen

BANDE ORIGINALE : Etant Donnés, Sol Ixent

ORIGINE : France, Royaume-Uni

GENRE : Drame, Erotique, Expérimental, Horreur

DATE DE SORTIE : 27 novembre 2002

DUREE : 1h42

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Après un désastre, Seymour, un jeune Américain, arrive dans une ville d’Europe de l’Est. Il est accompagné par Roscoe, venu négocier l’achat de prostituées. Seymour rencontre Mélania, une des « filles » de Boyan, l’homme qui contrôle tout le trafic. Fasciné, il tombe sous la dépendance de Mélania. Il veut la posséder, l’acheter. Mais le prix à payer est terrible : il doit trahir et livrer Roscoe. Seymour accepte le marché. Roscoe meurt dévoré par des chiens. Seymour devra dès lors affronter « la vie nouvelle »…

Seconde étape du voyage au sein de la galaxie Grandrieux : un vortex viscéral et pulsionnel sans aucun équivalent, qui se paie le luxe de radioscoper le désastre sous-jacent du monde contemporain…

« Etes-vous prêts ? », demande l’affiche du film. La réponse est très clairement non. On n’est pas préparé, déjà parce qu’on n’est pas revenu intact du premier long-métrage de Philippe Grandrieux (Sombre), ensuite parce qu’on appréhende beaucoup comment un essai aussi abouti et unique en son genre va pouvoir être transformé. Sans doute que cette attente trop tendue aura suffi, au moment de la sortie furtive de La Vie nouvelle dans les salles françaises, à transformer ce second film en faux événement, au mieux noyé dans l’indifférence générale, au pire conspué par certains des plus fervents disciples de Grandrieux. Si ces derniers sont coupables, alors on peut clairement leur en vouloir. Les plaindre de n’avoir vu là-dedans qu’un ovni scandaleux qui tournerait soi-disant en boucle dans son schéma transgressif, et non pas le stade supérieur d’une recherche d’un cinéma purement primitif par un nouveau prophète des images. Sans parler de ceux qui, enchaînés à ce dogme tartuffe du 7ème Art en tant qu’enregistrement du réel, ont préféré pester sur la chose pour mieux se braquer, justifiant avec simplisme leur incompréhension du film par le fait que le réel – inutile d’utiliser la majuscule – ne servirait pas ici de tiers entre le spectateur et le cinéaste. Comme Sombre quatre ans auparavant, La Vie nouvelle ne laisse pas sa quête de sensation court-circuiter la possibilité d’une approche consciente et critique de l’objet-film. Au contraire, il la réactive, l’amplifie, avec des outils souvent traités par-dessus la jambe par un cercle de vidéastes arty (citons au hasard Matthew Barney et sa série autiste des Cremaster). Quant au réel lui-même, s’il semble s’incarner ici dans des détails concrets (un pays d’Europe de l’Est, un trafic d’hommes et de femmes, un hôtel fantôme où le sexe se fait monnaie d’échange…), le cinéaste fait à nouveau l’effort de le brouiller. C’est un réel mental – ou le « désert du réel » comme disait Baudrillard – que Grandrieux réussit à figurer, via un film qui remplace l’enregistrement et le reflet de son temps par leur inverse, à savoir la déformation et l’autrement. Fuir les conventions morales et les balises sociales. Nier l’utilité du consensus. Prototyper l’existence humaine. Faire naître sinon une « vie nouvelle », en tout cas une nouvelle vision.

Le synopsis du film (lire plus haut) n’est pas d’une grande aide pour saisir ce qui constitue la trame de son récit. Là où le tohu-bohu sensoriel de Sombre laissait à l’esprit cartésien un filtre thématique auquel se raccrocher (en gros, une love-story hardcore entre un monstre et une vierge), celui de La Vie nouvelle n’a plus que des images et des sons à offrir en guise d’indices, laissant son spectateur relier les points par les seuls affects qu’il lui balance et les sensations viscérales qu’il peut avoir. Doit-on ressortir à nouveau la connexion entre Lynch et Grandrieux pour justifier la densité de cette recherche sur les images ? Oui et non. Elle est pertinente si l’on part du principe que cet effet d’hypnose dépend de la capacité du spectateur à s’abandonner à ces images qui vont peu à peu l’épuiser et lui faire traverser des stades de perception foudroyants. Elle ne l’est plus si l’on constate – et ceci valait déjà pour Sombre – que la symbolique lynchienne sur une peur souterraine et inavouable qui corrompt la psyché d’un personnage (cette fameuse « logique de l’effondrement ») pointe aux abonnés absents chez Grandrieux. C’est qu’au fond, ce dernier est moins pédagogue que Lynch : au lieu de jalonner le temps de fétiches oniriques et de signes annonciateurs, il préfère le dérégler, le laisser s’autogérer. Le cinéaste fait donc à nouveau table rase de nos acquis, mais il monte très clairement d’un cran. Ici, quasiment plus de mots, plus de dialogues, plus de monologues. Le film ne contient qu’une quinzaine de répliques, dont la plupart, en plus de ne comporter qu’un ou deux mots, sont à peine audibles, voire noyées dans un étrange sabir. A part ça, rien que des cris, des onomatopées, des silences, des respirations, des feulements. Il y aussi – et surtout – des individus ramenés à leur animalité première, réduits à leur noyau de mystère, renvoyés à leur propre opacité corporelle, avec l’amour comme anachronisme et la domination en intraveineuse. Et il y a enfin un cinéaste inclassable qui, en se posant au-delà de toute limite, filme comme s’il était au bord de l’asphyxie, trop proche du stade critique pour imposer une respiration ralentie mais aussi conscient de l’urgence à en extraire une forme inédite.

Ce déni de psychologie et des règles de représentation classique n’implique pas pour autant que le film soit un pur abîme formaliste sans affect. En témoigne cette scène d’ouverture qui, en plus de faire écho au sens que l’on pourrait donner au titre du film, dialogue mine de rien avec la scène finale du film précédent de Grandrieux. En effet, on rappelle que Sombre s’achevait par une foule humaine, qu’une caméra indifférente faisait défiler via un travelling latéral – une foule furtive parce que noyée sous l’effet du mouvement. Dès le premier plan de La Vie nouvelle, on observe une autre foule humaine qui sort lentement de l’obscurité et lève les yeux, pleins de larmes et de stupéfaction, vers une source de lumière indescriptible. Si c’est bien cette « vie nouvelle » qui leur apparait, ce qu’ils voient est-il le signe d’un espoir ou d’un enfer sur Terre ? Au vu de ce que révèle l’espace terrestre du film, la deuxième option semble s’imposer. Un peu plus tard, le temps d’un travelling avant vers une fenêtre, Grandrieux dessine un cadre dans le cadre, faisant surgir des ténèbres du couloir d’un hôtel la vision surplombante d’une ville où pullulent les terrains vagues et les barres d’immeubles grisâtres. Ce mouvement n’invite pas seulement à mesurer l’étendue d’un « désastre » suggéré, c’est avant tout une fenêtre ouverte sur l’humanité. Où est le peuple là-dedans ? Ni plus ni moins qu’une masse morte et somnambule qui investit l’espace pour l’asperger de ses pulsions les plus noires. C’est à se demander si le travelling final de Sombre, en capturant cette foule sur le bord de la route du Tour de France, ne préfigurait pas cet effacement programmé de l’espèce humaine, cette ouverture sur un monde de violence indifférent à l’humanité. Voir La Vie nouvelle, c’est voir l’horreur en face et renoncer à toute promesse (d’espoir, d’horizon, d’humanité, de récit, d’explication, etc…). Tabula rasa, au propre comme au figuré.

Avec ce constat-là, on sent bien que la sidération angoissante voulue par Grandrieux n’obéira plus, comme dans Sombre, à un filtrage de peurs enfantines par le biais des codes du conte horrifique. Le titre indique bien qu’il y a une nouveauté à dénicher, et si on doit la définir, elle tient clairement d’un état des lieux du psychisme humain et non pas des filtres mythologiques qui peuvent le stimuler. Le cinéaste, ici, se livre à la dissection pure et simple de ce psychisme : cruel et désespéré parce que tiraillé entre le sentiment et le malheur, contrôlé et mutilé parce qu’objet d’une nouvelle civilisation. D’un côté les dominants, de l’autre les dominés. Que le film soit sorti au début des années 2000 est même un détail à prendre en compte : La Vie nouvelle fait presque figure de « bilan du siècle », opéré dans un territoire à triple visage – un chaos de béton, un terrain vague, une forêt de bouleaux – qui fait briller une forte lumière de fin du monde. Ce monde extérieur renvoie à tout un pan du ravage et de la catastrophe que le XXème siècle, par ses génocides successifs et ses multiples schémas de domination, n’a pas manqué d’incarner. Si l’on suit cette logique, les apparitions du plan d’ouverture sont à deux doigts d’évoquer des survivants de la Shoah. En cela, La Vie nouvelle invente des moyens plastiques, figuratifs et formels (tous profondément inédits) pour remonter aux sources de cette violence du siècle passé et embrayer sur un autre mouvement, là encore gagné par ce combat permanent entre l’ombre et la lumière – à chaque spectateur de décider si la seconde peut espérer l’emporter sur la première. Et lorsqu’il filme frontalement cette énergie criminogène, il ne l’élude pas, ne l’élucide pas, ne l’intellectualise pas. On la prend simplement de face, sans préavis ni ceinture de sécurité. Ne reste alors qu’à l’observer, la subir, voir comment elle se propage, quitte à hurler d’angoisse et à se décharger de sa propre peur à des fins cathartiques. Si désastre il y a dans l’air ambiant du monde contemporain, il est aussi collectif que constant, et Grandrieux nous impose alors de ne plus le refouler, voire de l’expier par le biais de l’expérience, elle aussi collective, de la salle de cinéma. A croire que son film relèverait moins de l’agression physique que de l’élixir libérateur. Et pourquoi pas ?

Que le film ait l’air de prendre racine dans un pays de l’ancien bloc communiste importe peu. Quand bien même le film a été tourné à Sofia, tout ce qu’il révèle se connecte à un chaos passé et présent, sans limite de frontière. En vrac : monde en état de déréliction et de pauvreté, résidus d’un désastre sourd, désagrégation sociale, loi mafieuse, transition vers un capitalisme sauvage, corps humain redéfini en objet de commerce et marchandise malléable, transaction des corps nus comme des déportés à laisser vivre ou à tuer… Avec, à la tête du réseau qui régit ce principe de soumission, un certain Boyan (Zsolt Nagy, aperçu dans Kontroll de Nimrod Antal) qui coche presque toutes les cases du simili-SS : il apparaît la première fois en frappant le sol avec ses bottes, il palpe et renifle les corps pour juger de leur valeur, il pratique le rasage sur les prostituées (leurs cheveux ou leur sexe), et il mène les gens à la baguette comme des objets. Sur ce dernier point, son pouvoir semble même être celui d’un chaman, faisant tournoyer le corps d’une prostituée comme une marionnette ou contrôlant à distance un chien attaché à un poteau. Parmi les hommes aux manteaux sombres qui s’invitent dans son trafic humain, deux d’entre eux se distinguent : Roscoe l’acheteur (Marc Barbé, le tueur de Sombre) et Seymour le fureteur (Zach Knighton, futur héros du remake pourri de Hitcher). Si le premier impose une présence avant tout féline, le second joue plutôt les agitateurs : à peine a-t-il croisé dans un night-club la sublime Mélania (Anna Mouglalis, absolument royale dans le lâcher-prise) qu’il tombe amoureux d’elle. Cette prostituée envoûtante mais asservie, il est prêt à tout pour l’avoir. Un fantasme qui, on le devine très vite, ne se concrétisera jamais. Entre ces deux figures rajeunies, il n’y aura ni sexe ni baiser ni contact – seule une parenthèse onirique et papillotante viendra isoler l’utopie romantique sous la forme d’un flash.

Pas d’espoir d’une lumière au sein de l’ombre, donc ? Disons que ce minimalisme narratif qui ne débouche que sur le néant (ou du moins sur son hypothèse) clarifie les choses : les figures humaines de La Vie nouvelle n’existent que par intermittences. Des corps « blocs », réduits à l’état de bétail dominé ou au rang de fauves dominants, qui s’acharnent à vivre malgré tout. Il y aurait de quoi croire à un film jumeau de Salò, mais il vaut mieux bannir très vite ce rapprochement. A l’interrogation de Pasolini sur la mise en scène de l’obscénité (en particulier celle du regard posé sur quelqu’un sans y sombrer), Grandrieux privilégie la capture de la résistance des corps, sans morale ni jugement, via un système d’échos pulsionnels traduit par des cadrages figuratifs et un découpage purement sensoriel. L’extinction a toujours l’air de pointer à l’horizon quand elle n’est pas déjà en action à force d’assombrir toujours plus l’écran, mais la nécessité de traquer le moindre lambeau de lumière fait loi. On en revient là encore à la scène d’ouverture, décidément trop riche de sens : ces figurants à demi-nus, prostrés dans une douleur et une tristesse qui font remonter le spectre des pires horreurs de l’Histoire, sont une figuration de ce qui est (des survivants errant dans un champ de ruines abstrait) et offrent une allusion à ce qui pourrait être (on insiste sur le conditionnel car le cadre qui tremble est en soi source d’incertitude). Ces figures humaines, ni nommées ni typées, ne cessent d’être harcelées et happées par l’ombre qui les cerne de toutes parts, et la difficulté de notre œil à les capter de façon précise justifie à elle seule cette armada de plans heurtés et tremblants qui continuent de caractériser le style de Grandrieux. Ce cadrage instable imprime leur présence physique, leur résistance au chaos en dépit de leur conscience d’un temps désormais limité – l’éternité n’est acquise à personne. La lumière qu’ils observent en silence, on peut supposer que c’est la sortie du cauchemar du XXème siècle, la fin du parcours des cercles de l’Enfer terrestre, l’issue peut-être optimiste ou fataliste. On ne fait d’ailleurs pas référence à Dante pour rien : la dernière phrase de son Paradis (« Love moves the sun and other stars ») est celle qui entame cette lancinante mélopée rock, interprétée par Anna Mouglalis et composée par Josh Pearson, dans ce qui reste la plus belle scène du film.

Cette lumière tant désirée n’intervient ainsi qu’au début de La Vie nouvelle, et le reste du film n’épousera donc que les contours d’une irrémédiable descente aux enfers. Si l’on excepte la figure quasi démiurgique de Boyan, tous ceux qui habitent ce cadre violent et mafieux sont condamnés à cette soi-disant « vie nouvelle » dont la vision suscite ici un effroi maximal. Le temps d’une scène hallucinante shootée en vision infrarouge, Grandrieux filme une autre faune humaine, sauvage et cannibale celle-là, assimilable à des chiens affamés déchirant leurs entrailles d’un cri sourd et figuré par un gouffre à la Francis Bacon – la bouche devient un trou noir. Presque des zombies habitant une « zone des pulsions » où s’engouffre Seymour après avoir signé son pacte faustien avec Boyan, et où il retrouve Mélania en hyène transfigurée qui dévore un cou humain. Tout espoir est perdu. Que penser du cri final, dans ce cas ? Stade terminal du désespoir qui fait s’effondrer le film sur lui-même ? Signe d’une nouvelle parole primitive qui brise le silence ambiant ? La vérité se cache sans doute entre les deux. Lorsque l’individu se plaçait, entier et debout, sous la lumière fluctuante du soleil, il pouvait encore s’abriter ou se régénérer au contact de la nature, à l’image de ces silhouettes qui se confondaient avec les bouleaux d’une forêt. Mais une fois placé de gré ou de force à l’intérieur du dédale urbain rouge profond, il convulse et n’obéit qu’à sa propre violence. Désormais seul dans une boite de nuit en compagnie d’une sublime danseuse aux cheveux longs qu’il soumet à un violent rapport sexuel, acquis sans retour à cette bestialité effroyable qui lui pendait au nez (et que figurait très bien cette armada de « chiens humains » arrachés à la caméra thermique), Seymour est un nouveau-né prêt à rejoindre la zone des pulsions. Sa pomme d’Adam cadrée de très près pour refléter la mutation de son propre corps, il arrache un cri terrifiant à cette nuit qui s’apprête à l’absorber. L’enfer, ce n’est pas les autres, mais soi-même. Le pire des désastres n’est pas d’être né en homme, mais de renaître en monstre. Cette « vie nouvelle » qui est désormais la sienne, c’est le réel.

De ce film-trip capable d’engloutir tout spectateur prêt à s’y abandonner, il y a très clairement une lueur à glaner au bout du tunnel. D’abord parce que le fait de se confronter de plein fouet à l’horreur et à un tel réservoir de sensations cauchemardesques ne peut déboucher que sur un niveau de conscience plus élevé. Ensuite parce que l’état de transe provoqué par le film invite à tutoyer, de façon aussi bien physique que psychique, l’empire des sens les plus extrêmes, hors du langage et de toute explication logique. S’y noyer et s’y perdre est la règle du jeu, s’en extraire est une libération autant qu’une victoire. Même si Grandrieux nous place ici clairement à la limite de l’insoutenable dans plus d’une scène, il refuse la complaisance, plus motivé qu’il est à l’idée de travailler par l’image et le son une obscurité existentielle qu’il ne comprend pas, un chaos contemporain qui ouvre sur de terrifiants abîmes. Et nous, envoûtés et traversés que nous sommes par cette imagerie sexuée et charnelle, par ce ballet de convulsions corporelles à haute teneur tripale, par cet art du floutage et de l’altération graphique qui chamboulent notre champ de vision, ou encore par ce travail démentiel sur la texture sonore (mention spéciale aux grondements souterrains de la musique d’Etant Donnés), on vit quelque chose d’inédit : la sensation de s’être fait physiquement pénétrer par une œuvre de cinéma. Non, là, pour le coup, on n’était pas prêts. Bienvenue dans la vie nouvelle.