REALISATION : Orson Welles

PRODUCTION : Columbia Pictures, Mercury Productions

AVEC : Rita Hayworth, Orson Welles, Everett Sloane, Glenn Anders, Ted de Corsia, Erskine Sanford, Gus Schilling, Carl Frank, Louis Merrill, Evelyn Ellis

SCENARIO : Orson Welles

PHOTOGRAPHIE : Charles Lawton Jr, Rudolph Maté, Joseph Walker

MONTAGE : Viola Lawrence

BANDE ORIGINALE : Heinz Roemheld, Morris Stoloff

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : The Lady from Shanghai

GENRE : Drame, Thriller

DATE DE SORTIE : 24 décembre 1947

DUREE : 1h27

BANDE-ANNONCE

Synopsis : À Cuba, Michael O’Hara, marin irlandais en quête d’un emploi, sauve d’une agression une jeune femme, Elsa Bannister. Le mari d’Elsa, avocat célèbre, offre à Michael d’embarquer sur son yacht pour une croisière vers San Francisco. Elsa et Michael tombent amoureux et Grisby, l’associé de Bannister, s’aperçoit de cet amour. Il veut disparaître et propose à Michael une somme de cinq mille dollars pour signer un papier dans lequel il confesse l’avoir tué…

L’une des toutes dernières phrases de La Dame de Shanghai est impossible à oublier : « Vieillir est le seul moyen d’éviter les ennuis ». C’est le personnage joué par Orson Welles qui dit ça, mais on jurerait d’entendre le vrai Orson, le réalisateur, alors sur le point de finir paria d’Hollywood et de prendre la poudre d’escampette en Europe. Parce que si « vieillir » devait évoquer le fait de pondre des films qui meurent à petit feu au fil des ans, alors cette réplique a valeur de mantra pour un artiste constamment en avance sur son temps, y compris dans ses moments les moins inspirés. On connait aujourd’hui l’historique de ce film longtemps méprisé et aujourd’hui adulé : afin d’éponger de sérieuses dettes et d’oublier son expérience sur Le Criminel (un film qu’il ne portait pas en haute estime mais qui lui valut paradoxalement un gros succès public), Welles accepta de tourner un film adapté d’un livre de Sherwood King qu’il n’avait jamais lu, surtout parce que son épouse de l’époque, Rita Hayworth, insista auprès du directeur de la Columbia pour qu’il en soit le réalisateur. C’est aussi cette dernière qui, afin de sauver leur couple qui battait de l’aile, le persuada qu’elle était l’actrice idéale alors que Welles cherchait une inconnue. On connait la suite : le couple vedette divorça peu avant la sortie en salles, et le film, censé redorer le blason de Welles aux yeux d’un Hollywood décidément indécrottable, fut conchié pour mille raisons (dont le soi-disant outrage d’avoir imposé à l’icône glamour Rita Hayworth de se teindre les cheveux en blond !) et scella pour de bon le destin d’un génie trop inventif et imprévisible pour se voir domestiqué par le système. En même temps, Welles se doutait-il d’où il mettait les pieds en avouant vouloir tourner un film commercial ? La façon dont son film démarre en donne la plus gonflée des réponses : « Il était évident qu’on sentait venir le danger. Moi pas ».

Avec le recul, on peut néanmoins considérer – et ce sans jamais renier la moindre parcelle du génie créatif de Welles – que La Dame de Shanghai n’avait que peu à voir avec les chefs-d’œuvre monumentaux que le cinéaste aura signé tout au long de sa carrière. Très éloigné d’un Citizen Kane qui aura révolutionné l’écriture cinématographique ou même d’un Procès qui aura donné le « la » en matière de représentation de la paranoïa sur grand écran, ce film noir ne doit sa réputation aujourd’hui élogieuse qu’à des critères communs à un genre extrêmement en vue à l’époque. Soit le traditionnel canevas manipulateur qui vise à piéger un homme naïf dans une intrigue où se mêlent individus louches et femme fatale au sex-appeal dévorant. Avec, bien sûr, le petit « plus » de Welles : des personnages qui se frottent ouvertement à un danger qu’ils savent déjà fatal pour eux. C’est que ce polar se voulait avant tout une authentique entreprise de sabordage : outre une Rita Hayworth qui brisait son image de pin-up pour embrasser celle du top érotique, l’intrigue ne cessait de dévoiler des éléments qui sont voués à la rendre caduque, factice, pour ne pas dire incompréhensible. Entièrement nourris par des rapports aliénants et déviants, les uns et les autres ne fonctionnaient que sur l’image qu’ils se renvoyaient, ourdissaient des complots dont ils étaient eux-mêmes les victimes, et finissaient par s’autodétruire à mesure qu’ils tentaient de s’entretuer ( « Comme les requins, rendus fous par leur propre sang, qui se dévorent eux-mêmes »). Or, tout ceci n’est que la substance théorique du film. Dans la pratique, c’est différent : l’intrigue n’a rien d’incompréhensible (elle paraît même trop classique) et le sabordage voulu par Welles ne se ressent quasiment pas, la faute en majorité à une voix off qui, là encore, passe ici pour un intrus bien embarrassant.

Lorsque cette voix off surgit en introduction, on sent déjà que quelque chose ne va pas. Rejouer à l’usure le speech désabusé et mémoriel de Boulevard du Crépuscule (mais pas post-mortem, cette fois-ci !) avec un penchant très net pour la paraphrase n’était franchement pas la meilleure idée que Welles ait pu avoir. C’est aussi cette même voix off qui, à de nombreuses reprises, semble ordonner à elle seule la trop grande rapidité d’un montage qui se perd en coupures trop brutales – un comble lorsqu’il s’agit de mettre en valeur des déambulations ou des déplacements dans de somptueux décors exotiques. Cela justifie-t-il la très courte durée du film, que l’on pense d’abord due à une possible mainmise du studio sur un montage plus long au départ ? Peut-être bien, mais cela ne fait que révéler l’artificialité du film au lieu de l’entretenir, comme s’il fallait que le spectateur ait toujours une longueur d’avance sur le protagoniste. On ressent aussi cela dans la prestation d’acteur de Welles : cadré les trois quarts du temps dans sa position favorite (de profil, le regard inquiet et fiévreux, tourné vers l’un des deux côtés de la caméra), l’acteur n’a vraiment pas l’air à l’aise, englué dans une mécanique répétitive que son rôle de marin à la fois naïf et méfiant ne semble pas toujours justifier. Tout juste peut-on déceler dans quelques scènes son point de vue fiévreux et pessimiste sur une industrie hollywoodienne qui le répugne : en effet, l’entendre avoir l’impression de devenir fou parce que ses interlocuteurs n’ont que les mots « argent » et « meurtre » à la bouche a valeur de confession déguisée.

Il y a aussi un autre problème, peut-être le plus gênant, et pour le coup imputable à la seule virtuosité de la mise en scène de Welles (une première !). Les admirateurs du cinéaste connaissent bien sa marotte favorite : élaborer un jeu permanent sur la façon dont les arrière-plans (souvent des espaces infinis) peuvent devenir un commentaire insidieux du premier plan (souvent de très gros plans sur des acteurs). Dans le cas de La Dame de Shanghai, le procédé révèle pour la première fois sa limite. Dans le meilleur des cas, cela crée des perspectives géniales, comme dans cet instant saisissant où Orson Welles et Glenn Anders (ici dans le rôle d’une crapule) discutent au bord de l’océan : le cadre en plongée et en courte focale crée une sensation de vertige total, suggérant ainsi de façon symbolique le précipice dans lequel les personnages s’apprêtent à chuter. Dans le pire des cas, cela détruit illico presto le doute chez ceux qui sont habitués à décoder le langage cinématographique, avec la scène de l’aquarium comme plus bel exemple : on y devine bien l’utilité de ce baiser adultère entre deux silhouettes qui se reflètent devant des poissons (Welles tente ici de briser le romantisme basique de cette scène-cliché pour y injecter de l’étrangeté), mais comment ne pas deviner trop facilement le pot aux roses du récit quand le cinéaste fait apparaître une murène ou un requin sur l’arrière-plan dès que la blonde Rita monopolise le premier plan ? La croyance de Welles envers le pouvoir de l’image n’est jamais ici à remettre en cause, mais peut-être est-ce la première fois qu’elle parait trop visible, pour ne pas dire envahissante, peut-être à dessein dans le but de ne pas se reposer sur une intrigue trop simpliste.

Il faut ainsi se tourner vers les moments où Welles se déchaîne sur le plan visuel pour que La Dame de Shanghai transcende un minimum son principe narratif. Deux scènes sont ici à retenir. D’abord celle du procès, construite par Welles avec un goût ultra prononcé pour la satire et le ridicule, et dépourvue de la dramaturgie classique de ce genre de scène : au beau milieu d’un tribunal shooté comme un jeu d’échec grandeur nature, on y voit les jurés gêner la prise de parole des avocats (que Welles portait en horreur) à force de gesticuler ou d’éternuer, et même l’avocat de la défense cité comme témoin par l’avocat général ! Ensuite celle du parc d’attractions, qui laisse Welles déambuler dans un dédale de structures surréalistes avec trompe-l’œil et chausse-trappes (dont un décor qui rappelle les structures biscornues du Cabinet du Docteur Caligari !) tout en rassemblant les pièces d’une fausse intrigue-puzzle que l’on avait déjà reconstituée en amont (là encore, la paraphrase en off est vraiment de trop). Jusqu’au face-à-face triangulaire dans un palais des glaces, moment d’anthologie que beaucoup de cinéastes n’ont pas manqué de copier dans leurs films respectifs, de Woody Allen dans Meurtre mystérieux à Manhattan jusqu’à Sam Mendes dans le générique d’ouverture de Skyfall. Le plus beau bijou porté par La Dame de Shanghai, c’est cette scène-là, et aucune autre. Le reste se limite à des parures qui surnagent de façon plus ou moins forte au-dessus d’un triple vêtement pas toujours bien tricoté – on sent bien que trois chefs opérateurs se sont succédé sur le film. De quoi achever un film bel et bien maudit, certes chargé d’audaces tantôt restreintes tantôt outrancières, mais dont on ne pourra fort heureusement jamais enlever la puissance des images.

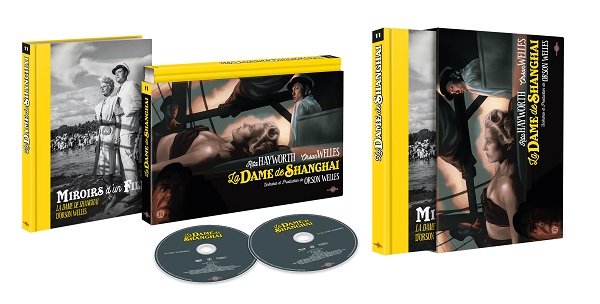

Test Blu-Ray

L’aura glorieuse de La Dame de Shanghai ayant désormais été rétablie au fil des décennies (et cette critique, aussi mitigée soit-elle sur certains points, n’y changera heureusement rien), il est assez jubilatoire de retrouver le film d’Orson Welles aussi bien servi pour son baptême français sur format Blu-Ray. D’abord parce qu’il bénéficie d’un très beau traitement visuel et sonore, la copie HD ne révélant que très peu de détails gênants (tout juste de légers effets de flou dans la scène finale des miroirs) et les deux pistes sonores ne souffrant d’aucun déséquilibre (les quelques rares coups de feu et effets bruyants font ici une grosse impression sans pour autant chercher à nous faire sursauter). On se doutait bien que le film aurait enfin droit à un bel écrin, et du coup, tout allait se jouer du côté des suppléments. Dans l’imposant livre que Carlotta offre à ses grosses éditions collector, on relèvera surtout un passionnant entretien avec le chef opérateur Darius Khondji (grand fan du film), ainsi qu’une solide rétrospective des articles de presse – positifs ou négatifs – entourant la sortie du film. Les suppléments vidéo sont ici au nombre de trois, et les deux premiers se veulent des entretiens avec des proches de Welles qui reviennent sur la création du film et sa place au sein de sa filmographie. Là-dessus, la parole du réalisateur Peter Bogdanovich surpasse celle de l’acteur Simon Callow, son entretien étant suffisamment riche en confidences et en anecdotes (dont une, placée à la fin de l’entretien, qui résume à elle seule le génie créatif de Welles) pour tout englober de la production de ce film maudit. Un témoignage touchant du réalisateur Henry Jaglom sur sa rencontre avec Welles parachève en beauté cette très jolie édition où la qualité prime sur la quantité.

1 Comment

Je découvre ce site aujourd’hui (il n’est jamais trop tard pour bien faire) car je cherchais des avis sur cette sortie Carlotta.

Je trouve que c’est intéressant d’avoir un avis sur le film qui ne soit pas un éloge hagiographique sans fin, toutefois même si je ne partage pas les quelques réserves formulées ici le propos est intéressant.

Je m’arrête juste sur la reprise de la voix off, on pourrait arguer qu’il s’agit justement d’un point stylistique fort de quelques Film Noir (qui renvoie au traitement du « lourd passé », du fatalisme voire de l’existentialisme parfois) mais surtout que le film de Billy Wilder datant de 50, le flm de Welles peut difficilement le « rejouer à l’usure ».