REALISATION : Godfrey Reggio

PRODUCTION : Mary-X Distribution

SCENARIO : Ron Fricke, Michael Hoenig, Godfrey Reggio, Alton Walpole

PHOTOGRAPHIE : Ron Fricke

MONTAGE : Ron Fricke, Alton Walpole

BANDE ORIGINALE : Philip Glass

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Documentaire

DATE DE SORTIE : 24 août 1983 (sortie française) / 7 mars 2018 (ressortie)

DUREE : 1h27

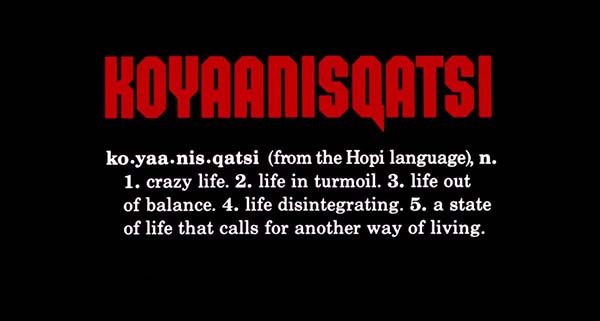

BANDE-ANNONCE

Synopsis : « Koyaanisqatsi », en langue hopi, signifie « la vie en déséquilibre ». Sur une musique de Philip Glass se succèdent à grande vitesse des images picorées un peu partout sur la planète. Ce ne sont que foules concassées par la vie sociale, individus jetés les uns sur les autres, paysages somptueux arrachés à la paix de la Création par des hardes de bulldozers géants, brouillards de pollution, crépuscule d’un monde…

Dans son hilarant – et très instructif ! – spectacle L’Exoconférence, Alexandre Astier était revenu sur l’un des moments-clés de l’exploration spatiale : le lancement de la sonde Pioneer 10 en 1972, premier objet à quitter notre système solaire, qui emporta en son sein un étrange dessin censé expliquer à une hypothétique civilisation extraterrestre qui sont les êtres humains et comment faire pour les trouver. Avec une démonstration des plus limpides, Astier révélait alors le côté bidon et superflu de ce dessin, à peu près aussi incompréhensible pour des extraterrestres que pour les humains qui l’ont expédié ! On aurait alors pu prolonger ainsi son raisonnement : s’il était établi que ces aliens étaient déjà familiarisés avec les concepts de « représentation graphique » et de « physique des particules », il aurait été bien plus cohérent et efficace de leur envoyer une copie du film Koyaanisqatsi. Parce qu’en matière de cinéma, difficile de trouver film plus immédiatement évocateur pour décrire notre monde, notre composition, notre rythme de vie, pour ne pas dire notre statut de « grain de sable dans l’univers ». D’autant que le langage humain y est éjecté, favorisant ainsi l’approche purement impressionniste du propos. Premier volet d’une trilogie dont la création s’est étalée sur trois décennies (des années 80 aux années 2000), le film culte de Godfrey Reggio (ancien séminariste reconverti en cinéaste) possède ainsi toutes les composantes d’un poème musical, d’une évocation prégnante de la vie sur Terre dont le seul langage, universel celui-là, serait celui des sens. Et voir ce film pour la première fois – si possible sur un très grand écran – nous fait renouer avec ce constat connu de tous : une image vaut mille mots. Tentons quand même d’utiliser ces derniers pour décrire cette prodigieuse expérience de cinéma.

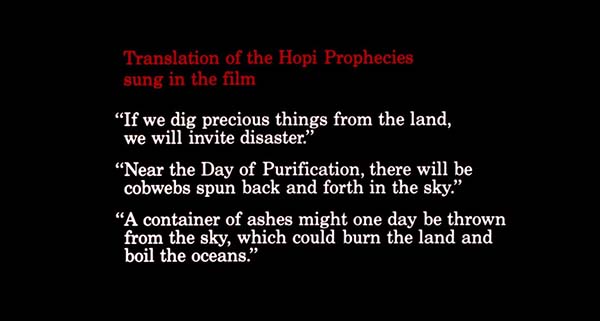

On s’en doute bien : lorsque le titre apparaît à l’écran, il est censé ne rien évoquer pour quiconque n’a jamais entendu parler des indiens Hopis. Le fait de l’entendre en boucle dans le thème musical – désormais mondialement célèbre – de Philip Glass qui accompagne la scène d’ouverture n’est là encore d’aucune aide pour le décrypter. Un choix on ne peut plus stratégique de la part de Godfrey Reggio : après avoir envisagé ne pas donner de titre à un film relevant de l’expérience non verbale, il opta pour un titre « culturellement neutre » dont la signification n’allait être révélée qu’en fin de bobine. Ainsi donc, ce nom tiré de la langue Hopi exprime, au travers de cinq définitions rapprochées, l’idée d’une « vie en déséquilibre », assimilable par analogie à une technologie qui aurait pris le dessus sur la nature. Trois prophéties Hopis accompagnent ici cette définition, et leur lecture en fin de film prouve bien que Reggio a voulu les utiliser comme métaphores directes. Un désastre enclenché pour ceux qui souhaite extraire des choses précieuses de la terre ? Rien de plus évocateur que des vidéos d’exploitations minières ou pétrolières et des visualisations de deux essais nucléaires, ici placées en amont de l’apparition du moindre être humain. Des toiles d’araignée tissées d’un bout à l’autre du ciel près du « Jour de Purification » ? Pas de problème : des décors de mégalopole urbaine et d’effervescence du « trafic » au sens large feront très bien l’affaire. Une apocalypse résultant du lancement d’un récipient de cendres depuis le ciel ? Les extrémités du film en donnent le « la » : tout commence par le décollage d’une fusée au ralenti, et tout s’achève par l’explosion de cette fusée en plein vol, capturant la chute lente et tournoyante d’un réacteur en feu – ici mis en parallèle avec un pictogramme amérindien qui se passe de commentaires.

De par ce choix très évocateur d’ouverture et de fermeture de sa narration, Godfrey Reggio ne laisse aucun doute sur son intention de récit. Moins fiction concrète que documentaire abstrait, Koyaanisqatsi invite avant tour à relire le monde sous un angle différent. Celui du symbole direct, certes, mais aussi et surtout celui de l’association d’idées, reflétée à 100% par un montage diabolique qui rend limpide chacune de ses intentions. La lecture intuitive est donc favorisée, mais une grille de lecture précise a tôt fait de se dégager ici, y compris pour le néophyte qui n’aurait pas encore saisi le sens du titre : le monde tel que décrit dans le film ne cesse d’être absorbé par la technologie, passée de l’état d’utilité à celui d’organisme autonome qui nous rend dépendants de lui. L’évolution du récit reflète cette perception des choses : en effet, les premiers plans se concentrent sur des plans d’une nature sereine mais vite gagnée par la frénésie terrestre et l’activité humaine (fumées diverses, cascade de nuages capturée en accéléré, chutes d’eau imposantes, travellings cadrés à ras du sol, asservissement de la terre par le progrès industriel, etc…), tandis que le reste du film laisse la technologie prendre le pouvoir d’une narration soudain plus dynamique, où l’humain n’est plus qu’un témoin passif, voire robotisé. Et cette technologie est ici à deux visages : celle qui est filmée est autant concernée que celle qui filme. Quant à savoir si le regard de Reggio sur l’impact de cette technologie se voulait alarmiste ou élégiaque, il y a là un doute qui reste entier. Un doute que le cinéaste lui-même semble vouloir entretenir au vu de ses déclarations : dans le making-of du film, il avouait avoir voulu filmer « la beauté de la bête ».

Il est vrai que les images de Reggio restent gravées dans la tête pour leur force de frappe sur l’esprit, mais pour le coup sans vecteur idéologique orienté dans un sens ou dans l’autre. Si l’on voulait décrire Koyaanisqatsi en une phrase, on pourrait dire la chose suivante : une objectivité qui, une fois enregistrée sous un angle impressionniste, fait naître de la subjectivité. L’exemple le plus parlant est bien évidemment ce raccord entre un plan astral de mégalopole urbaine et une photo des circuits d’un microprocesseur. Tout est alors dit : un être humain réduit au rang d’électron, jouissant d’une certaine liberté dans un environnement qui, lui, n’a pas été conçu pour en bénéficier. Le contraste qui s’en suit est tout aussi évocateur : après ces fulgurantes vingt minutes de frénésie urbaine intensive (dont le concept sera réutilisé en 2001 dans l’hallucinant clip du Ray of Light de Madonna) se déroulent des images plus lentes, plus mélancoliques, centrées sur l’ennui et le vide intérieur d’individus détachés du processus de « production » (le ralenti alterne alors avec de brillants effets de surimpression). De l’une à l’autre, de la nature au progrès, de l’humain au système, du créateur à sa création, le film n’impose aucun jugement. Tout juste se contente-t-il – et c’est déjà énorme – d’opérer une mise en perspective du particulier au sein du général, et d’inviter son spectateur à une remise en question des effets du général sur le particulier.

Si les techniques de filmage employées par Godfrey Reggio sur ce film ont su rentrer dans l’Histoire du cinéma, c’est surtout en raison de cette exploitation frappante de l’intervallomètre (ou principe de timelapse) à l’échelle d’un long-métrage. Cette technique née du travail photographique est ici le fer de lance de cette invitation de Reggio à nous faire voir le monde sous un angle différent : il y est question d’enregistrer en accéléré des phénomènes lents (tels que le déplacement des nuages ou des étoiles), en optant pour des intervalles de temps définis (exemple : laisser un espace vide de plusieurs secondes entre deux images sur une durée réelle de plusieurs minutes). L’impact esthétique qui en résulte s’avère ici frappant : le monde redevient un organisme vivant dont la mécanique évolutive et mutante se retrouve ainsi perceptible pour l’œil humain, tandis qu’une image a priori anodine se retrouve soudain dotée d’une vraie force symbolique (mention spéciale aux reflets de nuages en accéléré sur des façades transparentes de gratte-ciels). Cela renforce du même coup la dichotomie d’une espèce humaine qui fait s’alterner la création et la destruction, à la manière d’un éternel recommencement. Si le doute est ici suggéré par le contexte visité, ce vaste bidouillage graphique achève de l’intensifier, aidé en cela par la bande originale sensationnelle de Philip Glass, ciment d’une symbiose absolue entre une image riche de sens et une musique qui en enrichit le sens. De quoi asseoir pour de bon l’influence dévastatrice qu’a pu avoir le travail commun de Godfrey Reggio et de son chef opérateur Ron Fricke sur la révolution du vidéo-clip au cours des années 80.

On pourra bien sûr trouver bon nombre de portes d’entrée au kaléidoscope visuel de Koyaanisqatsi : allégorie mystique, pamphlet écolo, trip sensitif, élégie de la frénésie terrestre, signal d’alerte lucide sur le développement progressif de la « Matrice », etc… Chacun jugera en son âme et conscience, guidé par une caméra avant tout objet d’expression et non pas vecteur politique ou sociétal. C’est en tout cas un film qui ne quitte pas son spectateur, qui continuer de mûrir et d’évoluer dans son esprit, un peu à la manière d’une réflexion universelle qui ne serait jamais censée trouver de solution fixe. On ne peut toutefois pas dire que Godfrey Reggio aura su réitérer le même impact sur les deux autres volets de sa « Trilogie des Qatsi » : six ans plus tard, Powaqqatsi enregistrait l’orgueil humain et l’exploitation des pays pauvres avec des images fortes mais moins novatrices, et au début des années 2000, Naqoyqatsi délavait de vieilles images d’archives par un ripolinage numérique très spécial pour tenter d’évoquer la guerre et la violence des civilisations modernes. Même le travail esthétique de Ron Fricke sur le timelapse aura fini par se transcender lui-même, d’abord au sein d’une solide expérimentation IMAX (Chronos), ensuite par un diptyque inoubliable qui aura marqué le 7ème Art d’une pierre blanche (Baraka et Samsara). Il n’empêche que l’avant-gardisme de Koyaanisqatsi a su rester intact, en grande partie grâce à sa trinité de prophéties Hopis dont on mesure aujourd’hui plus que jamais la portée. En effet, si les deux premières ont su devenir réalité, la troisième (un possible holocauste nucléaire) n’est pas loin de leur emboîter le pas au vu d’une actualité brûlante. Le pire est-il à craindre ? La réponse vous appartient.