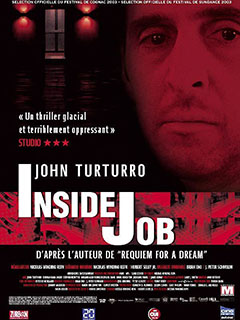

REALISATION : Nicolas Winding Refn

PRODUCTION : Editions Montparnasse, Movie House

AVEC : John Turturro, James Remar, Deborah Kara Unger, Stephen Eric McIntyre, William Allen Young, Mark Houghton, Jacqueline Ramel, Liv Corfixen

SCENARIO : Nicolas Winding Refn, Hubert Selby Jr

PHOTOGRAPHIE : Larry Smith

MONTAGE : Anne Osterud

BANDE ORIGINALE : Brian Eno, J. Peter Schwalm

ORIGINE : Canada, Danemark, Royaume-Uni

TITRE ORIGINAL : Fear X

GENRE : Thriller

DATE DE SORTIE : 22 septembre 2004

DUREE : 1h31

BANDE-ANNONCE

Synopsis : A la suite du décès brutal de sa femme dans le parking d’un centre commercial, Harry Caine a des visions étranges qui le hantent jour et nuit. Il décide de résoudre lui-même le mystère qui entoure le meurtre présumé de sa femme…

On peut déjà pousser un sacré coup de gueule envers celui qui a eu l’idée « géniale » de renommer ce film Inside Job pour sa sortie française. D’abord parce que l’idée d’un « travail d’intérieur » n’a finalement pas tant que ça à voir avec ce qui constitue la moelle épinière de ce film atypique, ensuite parce que le titre original (Fear X) portait en lui toute la richesse du film en plus d’être dix fois plus cool à prononcer. Ce « X » du titre est une inconnue qu’il s’agit ici moins de résoudre que d’appréhender, le plus souvent avec crainte. Quelque chose d’indéfinissable se dessine ici, à savoir cette fameuse « peur » qui peut prendre mille visages et qui invite l’inconnu que l’on redoute tout en ignorant de quoi il s’agit. Le désir de fouiller l’indéfinissable au fond de soi-même est ici la première porte pour entrer dans Inside Job, mais contre toute attente, ce film aura fini par incarner lui-même son propre sujet, avec toute la souffrance qui peut en découler. Preuve en est que l’on sent Nicolas Winding Refn psychologiquement atteint lorsqu’il s’agit pour lui d’évoquer ce qui reste sa pire expérience de réalisateur : « Sur ce film, j’ai connu tous les désastres possibles et imaginables. Je pensais plus au grand artiste que le film allait faire de moi et pas assez à ce dont le film avait réellement besoin ». En prenant connaissance des diverses galères rencontrées (financement étalé sur 3 ans, limitation du temps de tournage à 28 jours, retrait du distributeur italien à mi-chemin et faillite consécutive de la boîte de production de Refn), on ne peut que compatir. Doit-on pour autant en déduire que la catastrophe est au rendez-vous ? Par chance, non. Et on insiste sur la « chance », tant les partis pris filmiques de Refn sont ici des plus casse-gueules.

Si le résultat tranche radicalement avec la patte Refn révélée par la trilogie Pusher et le très personnel Bleeder, il doit bien y avoir une raison. Et pour tout dire, la sensation de voir un jeune cinéaste se sentir soudain pousser des ailes – il s’agit de sa première expérience américaine – et faire preuve d’un orgueil trop affirmé est constamment au rendez-vous de ce troisième long-métrage. Jugez plutôt : un générique où le nom du cinéaste apparaît en très grand sur l’ensemble du cadre, le romancier Hubert Selby Jr en guise de coscénariste (ce sera d’ailleurs son dernier scénario pour le cinéma), le surdoué Larry Smith à la photo (chef opérateur de Barry Lyndon et Eyes wide shut !) et une poignée de grands acteurs étiquetés « cinéma d’auteur » (John Turturro, James Remar, Deborah Kara Unger). Cela dit, aussi étrange que cela puisse paraître, l’origine d’Inside Job est avant tout à chercher du côté de Massacre à la tronçonneuse (le film préféré de Refn), qui aura fait naître chez le cinéaste l’envie de réaliser un film assimilable à quelque chose mêlant le viscéral à l’abstraction, un peu à la manière d’une peinture ou d’une musique d’atmosphère. De ce fait, tout ce qui constitue la sève de cette dérive angoissante dans l’inconscient d’un homme hanté par son obsession n’a pas besoin d’être dépendant du simple canevas policier.

On avouera que le mobile du meurtre – révélé à un moment donné de façon évasive – et le nom de l’assassin – rapidement identifié – ne présentent ici qu’une importance très relative, surtout au vu d’une atmosphère qui laisse les perturbations psychologiques du héros prendre vite le dessus. On remarquera aussi que le processus d’investigation mené par le héros semble perdre en impact au fil du récit, comme si les pièces du puzzle se dispersaient à force de s’ajouter. Au début, la présentation de Harry Caine (John Turturro) ne laisse planer que peu de mystère : le bonhomme prend très (trop ?) à cœur son travail d’agent de sécurité dans un centre commercial et passe ses soirées à examiner les vidéos de surveillance du parking, histoire de rechercher le visage de celui qui a tué auparavant sa femme enceinte. Le spectre de Blow up s’agite vite autant que le scénario permet de relier à nouveau le vécu de Refn au parcours du protagoniste : en effet, sur le mur du salon de Caine sont collés divers post-it, photos et mémos qui composent une étrange mosaïque, tout comme Refn a l’habitude de procéder pour élaborer la structure narrative de ses films (revoir les documentaires qui lui sont consacrés pour en prendre le pouls). Du coup, relier le travail d’enquêteur avec celui d’auteur tombe sous le sens, étant donné que le film que l’on regarde semble être celui que le héros, ici assailli par ses zones d’ombre, dessine lui-même dans sa tête. De quoi lire Harry Caine comme un double inavoué de Refn, dont l’objectif d’origine se délite peu à peu au fil du récit. Était-ce volontaire ? Sans doute.

C’est que la peur est ici l’élément-clé, l’intrus qui contamine le mystère policier jusqu’à le faire dériver vers quelque chose d’abstrait et d’introspectif. On sent assez nettement l’influence de Lost highway dans la manière qu’a Refn de mettre en valeur des durées et des espaces. D’un couloir d’hôtel assailli de néons rouges jusqu’à un ascenseur qui s’ouvre sur un espace totalement obscur, en passant par la visite d’une maison vide et plongée dans une semi-pénombre (avec juste quelques abat-jours pour éclairer un peu la pièce), l’errance mentale propre au cinéma de Lynch s’infuse ici dans chaque décor. Refn étant tout sauf manchot pour donner à ses plans un relief symbolique évanescent, le film dérive vite sur une enfilade de signes dont certains font lézarder le récit policier à force de s’en écarter. Une main qui tire doucement un rideau pour observer l’extérieur, et c’est une porte sur l’esprit qui s’ouvre tout à coup – premier plan du film. Une silhouette de femme cadrée de moitié depuis l’embrasure d’une porte, et c’est un souvenir obsessionnel qui intègre soudain le quotidien. Des branches d’arbres automnaux qui font craqueler un ciel d’une blancheur totale, et ce sont des neurones en péril qui semblent s’incarner sur l’écran. De légers zooms et panoramiques sur les maisons d’un quartier résidentiel, et c’est la sensation de paranoïa qui envahit tout à coup le champ de vision.

Par ailleurs, Refn met à nouveau en valeur un élément précis : la couleur rouge. Déjà exploitée dans Bleeder pour refléter l’instabilité pulsionnelle des personnages, celle-ci devient ici la matérialisation abstraite d’une peur croissante. Par exemple, lorsque la caméra fonce vers la tête de Turturro, on peut voir une main ou un visage qui tente de traverser une surface rouge sang – les expérimentations visuelles des futurs films de Refn trouvent ici leurs prémices. Un peu plus loin, la caméra se fond dans le rouge du drapeau américain à un moment très précis, à savoir celui où le film change de point de vue et adopte celui de l’assassin (un flic paternel et couvert d’éloges par sa hiérarchie, incarné par James Remar). Sans oublier un plan sans lien narratif avec le récit, casé dans le montage entre deux scènes de dialogue, et qui montre la simple activation des signaux rouges d’un passage à niveau : par la place qu’occupe ce plan au sein du montage, on y devine un signal d’alerte sur l’imminence d’une confrontation entre Caine et l’homme qu’il recherche. La peur est donc là, totale et permanente. Elle précède l’action. Elle masque la vérité. Elle brouille les perceptions. Elle fait ressurgir l’horreur. Elle « est » le film.

On en oublierait presque d’évoquer la bande-son de Brian Eno, dont les compositions sonores auront guidé l’écriture commune de Refn et de Selby. Lire la musique d’un film comme étant un « enrobage » ne sera pour une fois ni faux ni péjoratif, dans le sens où celle-ci est comme une peinture qui (re)couvre littéralement tout le film. Mais ce qu’elle réussit à faire est de développer un état méditatif tout au long du métrage, bloquant le spectateur – et le héros – dans un espace angoissant où le temps n’avance ni lentement ni rapidement. Certains ne manqueront pas de trouver ça irritant, mais d’autres pourront y dénicher une certaine force hypnotique, capturés par un film où les mots ne peuvent plus décrire ce qui est caché à l’intérieur de soi. De leur côté, les plus cinéphiles ne manqueront pas de guetter ici et là une multitude de références au cinéma des frères Coen, de ce décor de Minnesota enneigé (Fargo) jusqu’à la simple présence du grand John Turturro dans un rôle mentalement perturbé (Barton Fink). Mais l’étrangeté du film résiste aux labellisations référentielles de par le regard neuf de Refn. Au bout du compte, Inside Job ne ressemble à aucun autre film : plus il construit sa trame par le récit, plus il déconstruit ses enjeux par la mise en scène. C’est sa limite. Mais paradoxalement, c’est aussi sa force.