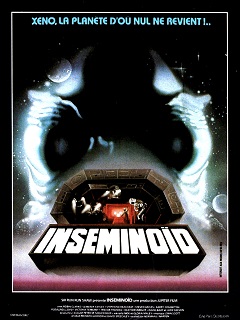

REALISATION : Norman J. Warren

PRODUCTION : Jupiter Film, Shaw Brothers

AVEC : Robin Clarke, Jennifer Ashley, Judy Geeson, Stephanie Beacham, Steven Grimes, Barrie Houghton, Rosalind Lloyd, Victoria Tennant, Trevor Thomas, Heather Wright, David Baxt, Dominic Jephcott

SCENARIO : Gloria Maley, Nick Maley

PHOTOGRAPHIE : John Metcalfe

MONTAGE : Peter Boyle

BANDE ORIGINALE : John Scott

ORIGINE : Royaume-Uni

GENRE : Horreur, Science-fiction

DATE DE SORTIE : 30 septembre 1981

DUREE : 1h33

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Aux confins de l’espace, une mission archéologique sur la lointaine planète Xeno est chargée d’enquêter sur les vestiges d’une civilisation disparue. L’expédition prend une tournure inattendue lorsque l’un des membres de l’équipage, blessé dans l’explosion d’une grotte, se met à développer des pulsions meurtrières. Bientôt, une scientifique est attaquée par une créature inconnue dans un souterrain. Lorsqu’elle se réveille à l’infirmerie, elle a la sensation d’avoir été inséminée par un extraterrestre…

Dans la catégorie très compétitive des nanars opportunistes qui repoussent les limites de la médiocrité, un certain Norman J. Warren a frappé très fort il y a quarante ans. Vous n’êtes pas prêts.

Non, non, non ! Le producteur britannique Richard Gordon ne cesse de le répéter depuis la sortie d’Inseminoid en 1981 : ses scénaristes n’avaient alors jamais entendu parler d’Alien, ce qui rend toute accusation de plagiat purement absurde. Et nous, le Richard, on a bien envie de le croire sur parole. Après tout, les preuves sont là : la planète désertique, la station avec des décors d’un blanc immaculé, les cocons extraterrestres, le mélange de scientifiques et de militaires, le patient zéro pris d’un malaise en plein réfectoire, les traques dans des couloirs sous-éclairés, l’horreur à forte connotation sexuelle, les corps tantôt profanés tantôt éventrés, la menace qui se cale in fine dans le recoin d’une navette de sauvetage, etc… Ben oui, c’est évident, ça n’a rien à voir ! En outre, vu que le chef-d’œuvre de Ridley Scott a inondé les écrans de la planète (y compris ceux de la perfide Albion) et traumatisé tout le monde, tout porte à croire que les auteurs du film sortaient à peine d’un séjour prolongé dans une grotte ou un caisson cryogénique. Savoir que l’un des scénaristes est à la base maquilleur de formation n’a là aussi rien d’alarmant : après tout, nul doute que pour lui, le mot « Giger » doit surtout évoquer le nom d’un célèbre compteur de particules ou d’une obscure onomatopée ouzbek. Enfin, dénicher ne serait-ce qu’une once de logique derrière ce procès pour plagiat intenté à l’époque par les huiles de la Fox, ce serait aussi absurde que d’imaginer le poto Luc Besson en train de zieuter sur les succès populaires des voisins pour torcher vite fait mal fait les scripts de ses produits EuropaCorp… Donc, voilà, le débat est clos, arrêtons de voir des signes là où il n’y a que ceux d’une vue de l’esprit…

Bon… Désolé pour cette longue introduction ironique, mais la tentation était trop forte. Trop nombreuses sont les fois où quelques roublards de compétition ont su (ab)user des ficelles de notre art préféré dans le seul but de nous faire avaler des couleuvres aussi grosses que leur melon. Et comme ces gars-là, en général à l’affût de tout ce qui peut se produire vite et pas cher, ne cessent visiblement de nous croire frappés de cécité (au mieux) ou d’amnésie (au pire), leur démarche de plagiaire qui ne s’assume pas comme tel finit toujours par se manger le mur. Parler d’Inseminoid en espérant y drainer les signes d’une honnête série Z désireuse de « surfer sur la vague » n’est d’ailleurs même pas de l’ordre du possible. Jamais bénéficiaire de ce petit tour de main dont ont su faire preuve certains vieux briscards du bis fauché et pas mal bricolé (citons Albert Pyun ou Louis Morneau), le résultat a surtout l’audace de nous ramener à une époque farfelue où l’on pouvait aller voir en salle des films fabriqués pour quasiment moins cher que le prix du ticket. Le revoir sur format Blu-ray (merci Carlotta) permet d’en prendre pleinement mesure. Financé en grande partie grâce à un habile partenariat avec la prestigieuse Shaw Brothers (à l’époque très motivée à l’idée de placer de l’argent dans des productions externes à l’industrie HK), Inseminoid doit tout son génie bouseux à un certain Norman J. Warren. Soit un gros roublard de la série Z généralement torchée à l’économie, dont le CV incluait déjà de jolies perles bien démoulées comme L’Esclave de Satan, Le Zombie venu d’ailleurs ou La Terreur des morts-vivants, mais dont l’aptitude à tirer profit d’un budget lilliputien a toujours eu le chic pour tutoyer le zéro pointé.

On le plaint déjà d’être contraint de se démener avec une trame narrative plus moisie tu meurs, limitée à suivre le calvaire d’une bande d’archéologues de l’espace qui, lors d’une expédition sur une planète en carton-pâte nommée Xeno, se confrontent à une entité extraterrestre que l’on suppose très énervée par leurs brushings 80’s et leurs tronches de recalés de La Croisière s’amuse – et on peut la comprendre. Et donc, c’est quoi l’alien en question ? A priori une sorte de cristal collé au fond d’une grotte qui libère son pouvoir en créant des explosions un peu partout (oui, on l’avoue, ce n’est pas très clair…) et qui se met à profaner mécaniquement les mal coiffés pour les changer en cannibales sadiques. Et comme la crédibilité de ces derniers laisse déjà à désirer lorsqu’ils sont en bonne santé, tout début d’empathie envers ce qui leur arrive fond aussi vite qu’une carcasse humaine sur laquelle un alien aurait craché son acide. Aussi investis et habités que des serpillières, les acteurs singent ici la posture de figurants sous-payés qui poireautent sagement les mains dans les poches, en attendant qu’on leur signale ce qui se passe. La moindre de leurs réactions se résume à choisir au hasard entre quatre attitudes : lire mollement son texte sur une pancarte hors champ, appeler autrui au téléphone pour savoir ce qu’il faut faire ou pas (dites donc, ce ne serait pas le réalisateur à l’autre bout du fil ?), laisser trop de centimètres d’écart durant chaque scène de bagarre (chaque coup porté sent l’approximation faisandée) et lâcher un petit soupir avec les yeux dans le vague quand quelqu’un finit ad patres. De toute façon, il nous faudrait sans doute une dizaine de paragraphes pour énumérer les vingt-quatre fautes de goût par seconde que ce cher Warren aura ici commis sans jamais s’arrêter. Ecartelé entre un épisode fauché de Cosmos 1999 (la garde-robe des acteurs est assez voisine) et un suspense spatio-horrifique sorti d’un rêve chelou de Jean-Luc Azoulay, Inseminoid cumule en effet les pires tares avec un rythme de métronome dont sa narration ne bénéficie même pas.

Dès le générique d’ouverture, c’est bien simple, on a envie d’arrêter le film. Pas tant en raison d’effets spéciaux plus hideux tu meurs qui font se rejoindre le liquide amniotique et la poussière du cosmos (?!?), mais surtout à cause de ce cauchemar pour mélomanes que représente le score électro omniprésent de John Scott, à qui on a très envie de faire bouffer un à un tous les composants du synthé Bontempi qu’il avait commandé au Père Noël quand il avait six ans. Dès la première scène à l’intérieur de la station spatiale (bon courage pour la distinguer du relief de la planète Xeno !), l’utilisation à l’aveugle du grand angle déformant nous file la nausée en à peine une poignée de photogrammes. Les embûches d’une production foirée vont alors s’enchaîner non-stop, entre des costumes effarants (un casque d’astronaute = une friteuse avec deux lampes torches scotchées sur les côtés !), des décors inexistants (faute de mieux, on pose trois écrans au milieu d’un espace noir et ça fait la rue Michel !), des travellings en vue subjective dans le noir total (quel intérêt ?) et des zestes gore aussi pathétiques que les effets de jump scare. La scénographie, elle, n’en a que le nom. Trop de péripéties bâclées et pénibles à voir, à l’image du coup de la blonde flippée qui se coince la jambe en montant un escalier (sérieux ?). Trop peu de spatialisation digne de ce nom, vu que c’est toujours plus ou moins le même tunnel qu’explorent en vain les candidats au casse-pipe, avec quelques éclairages vermillon sans intérêt, un chef opérateur qui éclaire tantôt trop fort tantôt pas du tout sans savoir qu’il existe un réglage au milieu, et des contrechamps sur des morceaux de rochers qu’on peut à peine distinguer. Trop de faux raccords improbables à recenser : par exemple, quand quelqu’un balance une grenade en direction du creux d’une grotte, la cible visée la reçoit dans un couloir blanc immaculé ! Trop de gaffes de montage à la chaîne, pourtant dues au futur chef monteur de La Bête de guerre et de The Hours qui faisait ici ses débuts dans la profession. Sans oublier le clou du spectacle : l’insémination alien du titre, qui démarre avec l’un des plans les plus irregardables jamais pondus (imaginez un plan astral sur le dessin en ombre chinoise d’une meuf à poil allongée sur des néons !) et qui s’achève avec l’amiral Ackbar en train de violer un sosie de Nadine Morano avec une bite en plexiglas ! Désolé pour vos cauchemars…

Que peut-il donc y avoir à sauver de cet édifiant Inseminoid, foiré de A à Z, dépourvu du moindre effort de mise en scène et joué par des acteurs ayant visiblement suivi les mêmes cours de comédie que Gérard Vives ? Rien, si ce n’est peut-être un (très) léger avantage à tirer de la différence de montage entre la VF et la VOST. En effet, la première inclut un doublage si calamiteux qu’il en devient grandiose (mention spéciale au seul acteur noir doublé à la manière d’une pub Banania !) et la deuxième se paie le luxe d’une fin rallongée et sensiblement moins abrupte que la chute finale du montage français. Pas de quoi rehausser pour autant le niveau de pareil monument de je-m’en-foutisme, toujours auréolé d’une invraisemblable interdiction aux moins de seize ans et d’une rumeur d’œuvre culte maxi-traumatisante (euh, on dira que ça dépend du point de vue…), mais avant tout filmé et joué avec une candeur clairement intolérable au regard de la qualité minimale de fabrication que l’on est en droit d’exiger. On veut bien admettre que l’enfilage constant de scènes ratées puisse passer pour une forme peu commune de poésie au centième degré, mais difficile d’imaginer que tant de cinéphiles bisseux aient pu se laisser prendre au jeu d’une telle entreprise, vouée à annihiler toute perspective d’art cinématographique. On se contentera de conclure en lâchant le seul petit mérite potentiel de ce bis repetita d’Alien : son taux de nullité cosmique crève tellement le plafond que le moindre reproche autrefois formulé à l’encontre de Prometheus et d’Alien Covenant finira aspiré dans un trou noir. Un exploit ? Non, même pas.