Pourquoi critiquer la lenteur d’un film si celle-ci, entendue dans son acception courante de rareté de l’action ou de déroulement laborieux de celle-ci, contribue à mettre en valeur ce qui se joue à un autre niveau, silencieux et abstrait mais néanmoins déterminant pour l’action (voir la fin, on y reviendra) ? Autant le dire : l’argument même du film est un leurre. L’investigation policière est réduite à des recherches persistantes et souvent infructueuses d’un cadavre par une poignée de policiers, un procureur et un médecin légiste guidés tant bien que mal par les criminels eux-mêmes. On a l’intuition que « quelque chose de nouveau et de différent » va surgir derrière chaque colline, et pourtant tout est toujours précisément similaire, les mêmes routes étroites, persistantes, monotones. La vie dans une petite ville d’Anatolie se réduit à errer au milieu des steppes… Néanmoins, une seconde investigation s’inserre entre les étapes hasardeuses de la première et même se superpose à celle-ci dans son ensemble : c’est celle, quant à elle richement menée, de l’âme humaine.

Bilge Ceylan n’hésite pas à donner à son film une armature assez évidente : la nuit noire incarne bien entendu le domaine de l’inconnu où l’on cherche la vérité, tandis que la lumière du jour qui éclaire progressivement les steppes accompagne non seulement la résolution du problème purement factuel que l’on cherche ici à résoudre, mais également le dévoilement de chaque personnage aux autres… et à lui-même. Quand il « cherche la lumière », chaque personnage a sa manière à lui. Et chacun se trouve, dans une montée de tension et au sein d’une polyphonie finement orchestrées, face à ses contradictions. La variété des croyances et des systèmes de valeurs que le cinéaste met en présence à travers ses personnages ne rend que plus riche le stade des affrontements et des remises en question mutuelles et individuelles. Le policier provincial résigné dans un quotidien morne et répétitif, pétri de conservatisme, est pris d’accès de violence folle tout en se disant dépassé par la violence du criminel qu’il est supposé condamner. Le procureur, censé incarner la voix de la rationnalité, explique par de vagues croyances un épisode curieux survenu dans son entourage. Le médecin, vrai personnage central du film et nouvel alter-égo du cinéaste lui-même (qui s’était carrément mis en scène dans Les Climats), semble quant à lui être un personnage plutôt progressiste, hanté avant tout par le souvenir d’un passé heureux qui s’est envolé et par les perversions humaines dont il est le témoin silencieux.

Le film dresse à travers ses personnages le portrait d’une Turquie plurielle. Il le fait parfois avec une pointe d’humour décalé et amer (« Si vous croyez que c’est comme ça qu’on rentrera dans l’UE ! » dit le procureur à l’inspecteur qui veut frapper le criminel). Mais le drôle et le caustique ne sont jamais là bien longtemps, et la torpeur l’emporte à nouveau. Non pas une torpeur dans laquelle le cinéaste se complet et se regarde étirer ses séquences au maximum, mais une rareté de l’action qui n’est qu’une occasion donnée au spectateur d’être lui-même « acteur du film », d’être – comme le réalisateur – constamment dans l’observation. Le montage et le jeu sur l’échelle des plans ne laissent aucun doute : Bilge Ceylan filme des émotions silencieuses, fait subtilement monter la tension. Il faut voir ces soudains gros plans sur le criminel mutique, encadré par deux flics sur la banquette arrière de la voiture qui n’en finit plus de rouler. Son regard noir nous dit quelque chose : dans un premier temps sur le rapport de force entre les différents personnages, mais ensuite sur l’expérience individuelle et intérieure qu’il vit comme chacun des hommes en présence.

En resserrant le cadre sur l’intime, le cinéaste opère un glissement de l’observation des paramètres sociaux (professionnels, idéels) de son échiquier vers un questionnement paradoxalement plus absolu de la morale et de son rapport à la légalité. Bilge Ceylan sait faire sentir la réflexion sans l’expliciter afin de donner, après, davantage d’ampleur à sa manifestation en actes. A nous donc, de deviner ce que renferment ces longs silences des personnages. Cela suppose un effort d’investissement du spectateur dans le film. Le suspense particulier qui peut dès lors émerger et qui décuple la portée émotionnelle d’actes en eux-mêmes minimes (celui, final, du médecin) n’est pas à négliger. Il montre bien qu’Il était une Fois en Anatolie ne révèle pas d’un cinéma du « rien », mais d’un cinéma du subtil, qui lutte contre la passivité du spectateur.

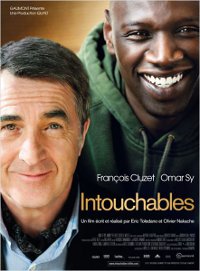

Tout est dans le titre. Intouchables, par la société. L’environnement dans lequel Philippe (François Cluzet) et Driss (Omar Sy) évoluent n’est défini que de manière basique, par quelques signes que tout spectateur – français en particulier – reconnaît sans même y penser. Un grand noir en survêtement entouré de blancs en costumes trois-pièces qui candidatent pour un emploi d’auxiliaire de vie, cela suffit à atteindre l’effet voulu. Une réplique bien balancée, un regard étonné ou un brin moqueur de Driss sur ce qui l’entoure à ce moment-là et la salle se marre. La réciproque, on l’a lorsqu’une bande de notables invités à l’anniversaire du riche Philippe ainsi que les employés ultra-qualifiés de ce dernier dansent maladroitement puis se laissent finalement aller tant qu’ils peuvent sur un gros son d’Earth, Wind & Fire. Intouchables repose sur un socle déjà assimilé par le public français depuis des années. Les « jeunes des quartiers » ont depuis longtemps fait une entrée légitime dans le cinéma, avec Camping à la Ferme (2005) ou Les Lascars (2009), pour citer le seul domaine de la comédie. Les mettre face à plus aisé, plus cultivé qu’eux est devenu tout aussi éculé. Contraste au niveau du vocabulaire, de l’habillement, de la culture artistique, du rapport à l’argent ou à l’illégalité, tout cela est vu et revu. Si Intouchables a quelques longueurs, c’est que fatalement, Eric Toledano et Olivier Nakache ne peuvent éviter cette caractérisation toujours un peu lourde, rabâcheuse.

Néanmoins, on a l’impression qu’ils s’y attèlent vite pour mieux s’en débarasser. Ce qui fait la particularité du film, c’est de retravailler légèrement l’ordre traditionnel de l’apprivoisement des éternels deux personnages que tout oppose à priori. Après que le premier entretien entre Philippe et Driss s’est déroulé n’importe comment, le second repart chez lui en banlieue mais il reviendra, forcément. Là où l’on est agréablement surpris, c’est lorsque l’on constate que ni Philippe, ni Driss, ni même les réalisateurs dans leurs choix formels à ce moment-là ne font grand cas de la cohabitation qui débute entre eux. Bien sûr Driss saute sur son lit XIXe et crie en découvrant sa salle de bain de luxe – qui ne le ferait pas ? Même les employées de l’hôtel particulier de Philippe attendent de voir comment le nouvel employé s’en sortira, plus ou moins narquoises mais en rien aussi fermées que ce qu’elles auraient pu être dans un scénario qui aurait recherché l’antagonisme culturel à tout prix. Elles reconnaissent d’emblée que Driss est un « bon bougre », sympathique, spontané et drôle.

Le plus important, c’est l’unique remarque du côté de l’entourage de Philippe : « On se fait du souci », vite désamorcée par une réponse farouche du principal intéressé : « Il a deux bras, deux jambes, il est en bonne santé. Et surtout, je ne lui fais pas pitié, il oublie que je suis handicapé, il me charrie. » La mise en garde, elle n’était pas seulement physique (s’occupera-t-il bien de toi ?) mais aussi matérielle (te détroussera-t-il ?). Le personnage qui pose la question et le spectateur la comprennent en tout cas comme cela aussi. Mais la problématique attendue de la tentation des richesses que recèle l’hôtel particulier de l’aristo est là encore vite évacuée. Pas de gros drame à ce niveau-là, et même au contraire l’une des répliques les plus hilarantes du film, lorsqu’au milieu d’un dialogue par ailleurs tendu (beau travail d’écriture et d’interprétation), la mère de Driss dit se foutre du « Kinder » qu’il lui a ramené, alors que c’est un œuf serti de pierres précieuses qu’il a piqué chez Philippe. Driss est donc un honnête personnage, et toute l’affaire tiendra moins à une caractérisation attendue de son origine sociale qu’à son tempérament personnel, lui aussi étranger au milieu dans lequel évolue Philippe. Non pas vraiment le milieu bourgeois (encore un bon travail d’évacuation d’une question bateau : une scène de danse, une scène d’opéra, voilà pour le choc des cultures), plutôt le « milieu handicapé ».

A force d’élaguer de la sorte tout ce qui pourrait donner un ancrage sociopolitique à leur film, les réalisateurs ne coupent-ils pas celui-ci de tout ancrage dans la France actuelle, qui aurait pourtant bien besoin qu’on la questionne au cinéma à la veille d’une élection présidentielle ? Si, et c’est délibéré. C’est cette confirmation d’un goût récent du cinéma français pour les microcosmes utopiques (utopique, pas vraiment dans le cas de celui-ci, puisque le film est estampillé « inspiré par une histoire vraie ») qui déplaît à certains critiques et autres commentateurs en tous genres. Pour ces spectateurs-là, Intouchables n’est qu’un film de plus – après le Polisse de Maïwenn qui a suscité une polémique sur le long terme – qui entretient un fossé entre la société française actuelle et sa représentation au cinéma, à leur goût trop retravaillée afin de correspondre à des exigences narratives préétablies. L’argument est compréhensible, témoigne d’une inquiétude qu’on peut juger légitime face à des risques de récupération politique des dits films par les mauvaises personnes. De fait, Toledano et Nakache se concentrent uniquement sur le cocon brinquebalant de solidarité et d’épanouissement que se reconstruisent ensemble leurs deux personnages. Leur film est rythmé, remarquablement interprété, joliment mis en musique par Ludovico Einaudi, enchaîne bien les gags et fait monter l’émotion sans pour autant surprendre des masses ni atteindre les moments de délire pur de Nos Jours heureux (2006).

Pas besoin de mépris à ce niveau-là, il correspond tout simplement aux envies normales du public en une période de fin d’année : un peu de chaleur et de rire dans une salle de cinéma – le bouche-à-oreille et la médiatisation font le reste. Aux inquiets, on ne peut que répondre avec une supposition : qu’après qu’un électeur français sur quatre a vu le film, les médias cherchent plus le reportage « à la Intouchables » que les images chocs des banlieues ; que celles-ci puissent dès lors recevoir une autre image d’elles-mêmes que celle, très violente symboliquement, à laquelle elles ont droit aujourd’hui et qu’enfin, peut-être, toute une dynamique politique évolue vraiment. Peut-être suffira-t-il qu’un si large public voit une histoire sur l’alliance de la vitalité des jeunes qui en ont besoin pour trouver une place qu’on leur refuse et d’une « Vieille France paralysée sur ses privilèges » (Jacques Mandelbaum) pour que tout ça bouge un peu. Ben quoi ? Il faudrait arrêter de croire au pouvoir du cinéma ?!

IL ETAIT UNE FOIS EN ANATOLIE

Réalisation : Nuri Bilge Ceylan

Scénario : Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan et Ercan Kesal

Production : Zeynep Özbatur Atakan

Photographie : Gokhan Tiryaki

Montage : Nuri Bilge Ceylan et Bora Göksingöl

Origine : Turquie / Bosnie

Titre original : Bir Zamanlar Anadolu’da

Date de sortie : 2 novembre 2011

NOTE : 5/6

INTOUCHABLES

Réalisation : Eric Toledano et Olivier Nakache

Scénario : Eric Toledano et Olivier Nakache

Production : Nicolas Duval, Yann Zenou et Laurent Zeitoun

Bande originale : Ludovico Einaudi

Photographie : Mathieu Vadepied

Montage : Dorian Rigal-Ansous

Origine : France

Date de sortie : 2 novembre 2011

NOTE : 3/6