REALISATION : Dennis Hopper

PRODUCTION : Columbia Pictures, Orion Pictures Corporation

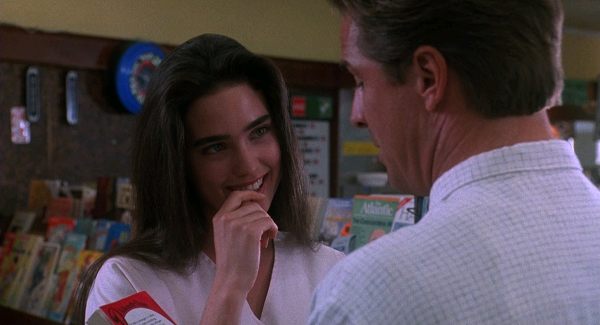

AVEC : Don Johnson, Virginia Madsen, Jennifer Connelly, Jerry Hardin, Charles Martin Smith, William Sadler, Barry Corbin, Jack Nance

SCENARIO : Nona Tyson, Charles Williams

PHOTOGRAPHIE : Ueli Steiger

MONTAGE : Wende Phifer Mate

BANDE ORIGINALE : Jack Nitzsche

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Policier, Thriller

DATE DE SORTIE : 16 janvier 1991

DUREE : 2h03

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Harry Madox, homme au passé mystérieux, se fait engager comme vendeur de voitures dans une petite ville paisible des plaines du Texas. Il rencontre alors la mystérieuse et envoûtante Dolly, épouse de son patron, qui lui fait vite les yeux doux. Mais lorsque Harry succombe au charme de la jolie Gloria, secrétaire du garage de voitures, Dolly le poussera dans les pièges de la jalousie, de la trahison et du meurtre, où fuir est inutile et le danger le seul aphrodisiaque…

On avouera que la disparition de Dennis Hopper il y a déjà cinq ans aura laissé un grand vide dans le paysage cinématographique de nos amis américains. Pas seulement parce que l’acteur fut l’une des plus grandes « gueules » du cinéma des années 70, pas seulement parce que la majorité de ses rôles ont marqué la rétine sur de nombreux points (avec une première marche du podium réservée à son interprétation de Frank Booth dans Blue Velvet de David Lynch), mais aussi pour le talent dont il a su faire preuve dans d’autres domaines d’activité. Mais plus que la peinture ou la photographie, c’est évidemment à son travail de réalisateur que l’on pense, souvent délimité à un film matriciel de la contre-culture hippie (Easy Rider) et à une œuvre maudite devenue objet de culte (The Last Movie). Sauf qu’en digne représentant d’un certain cinéma yankee qui ne craignait pas de se la jouer punk et chaotique dans son approche du genre, Hopper s’était aussi aventuré du côté de fictions plus codifiées qui n’ont pas manqué d’asseoir sa renommée. En témoignent le polar urbain Colors, mais aussi et surtout ce fameux Hot Spot, tourné en 1990, film chaud comme la braise et noir comme un café serré, adapté du roman Hell hath no fury de Charles Williams. L’idée de Hopper – qui crevait alors d’envie de réaliser un film noir – était très simple : dépeindre les faiblesses et les perversions humaines dans un cadre provincial a priori idyllique, derrière lequel la décadence et la corruption peuvent soudain pointer le bout de leurs seins. Cette métaphore érotique n’a d’ailleurs rien d’anodin, puisque les plans inauguraux du film, filmant et cadrant les dunes du désert à la manière de la surface d’une peau féminine (avec d’étranges sonorités évoquant parfois une respiration sourde), aident à révéler le caractère volcanique du contexte.

A première vue, tous les ingrédients d’un film noir ont l’air de répondre à l’appel, un peu à la manière d’une recette que Dennis Hopper chercherait à suivre. Déjà les trois archétypes : un bel inconnu à la chemise en sueur (Don Johnson), une jolie brune prototypant la vierge innocente (Jennifer Connelly) et une blonde au look de pin-up sulfureuse (Virginia Madsen). Le décor prend très rapidement le relais pour asseoir l’impact mythologique du film noir : bled paumé du Texas sur lequel s’abat une chaleur caniculaire, bars miteux, stations-service délabrées, strip-bars glauques, scierie laissée à l’abandon, concessionnaires d’occasion, shérif méfiant, rednecks sournois, businessmen coiffés de Stetson, etc… Rien de neuf sous le soleil, semble-t-il. Sauf que Hopper n’est pas du genre à laisser les non-dits d’une intrigue à l’abri du soleil, et roule donc sur la route d’une démystification sans pitié de cette vision faulknérienne du Sud profond. Par souci d’honnêteté, on précisera que l’effet de surprise n’est pas corollaire du récit : tout spectateur ayant déjà vu une dizaine de polars américains dans sa vie n’aura aucun mal à deviner où le cinéaste souhaite l’emmener. En effet, l’intérêt n°1 de Hot Spot réside davantage dans un ensemble de micro-bascules narratives qui surprennent sans pour autant faire l’effet d’un choc, la mise en scène de Hopper étant suffisamment sobre et précise pour que l’ensemble coule de source. L’apparente prévisibilité du récit ajoute ici à la force du film : en jouant sur l’attente du public vis-à-vis d’un terrain a priori balisé de toutes parts et en faisant tout pour le piéger sans qu’il le remarque, le cinéaste encourage ainsi l’identification du spectateur à son protagoniste, pour le coup éloigné du stéréotype de l’étranger confronté malgré lui à la violence d’un trou paumé.

Joué par un Don Johnson à l’apogée de sa période Deux flics à Miami, Harry Madox échappe ici au rôle de l’étranger blanc comme neige : déjà étiqueté comme repris de justice, le bonhomme se révèle être avant tout un vrai roublard, aussi orgueilleux que lourdement philosophe (« Dans cette vie, prends ce que tu veux. Tu ne peux pas attendre que quelqu’un te le donne »), dont le goût pour l’argent vite empoché et les femmes vite emballées est à l’image d’une société où les rapports humains dérivent peu à peu vers des rapports de propriété – un détail que les frères Coen ont toujours su génialement exploiter dans leurs polars décalés. Face à lui, film noir oblige, l’opposition entre la brune et la blonde devient le piège idéal pour abattre ses repères, et c’est peu dire que les arguments ont de quoi épicer le mécanisme : dans le rôle de la belle ingénue Gloria, la jeune Jennifer Connelly fait déjà preuve d’un glamour discret et d’une sensualité à fleur de peau (impossible de ne pas tomber amoureux d’elle), et dans celui de la super-garce Dolly au sex-appeal dévastateur, Virginia Madsen s’en donne alors à cœur joie dans les poses suggestives, les robes luxueuses aux couleurs criardes et les dictions alanguies sur fond d’un accent texan ensorcelant.

La différence, c’est qu’Harry tombe lui-même dans le piège à force de provoquer ces deux beautés pour le simple besoin de satisfaire ses pulsions : le fait d’avoir découvert par accident les magouilles de Gloria – qui est loin d’être aussi innocente que prévu – et d’avoir cru à une attitude aguicheuse chez Dolly le pousse ici à passer d’entrée pour un dragueur insistant, que ce soit pour avoir l’air de faire pression sur la première ou de brûler de désir vis-à-vis de la seconde – laquelle va bien sûr profiter de la situation. Le fait d’entendre Dolly dire « Je saute sur les occasions quand elles se présentent ! » va même jusqu’à faire écho à l’activité de Madox, devenu ici vendeur de voitures d’occasion et qui, par sa provocation, en arrive à devenir lui-même son propre argumentaire de vente. Une attitude fatale qui le pousse alors au dilemme : répondre à l’amour sincère de Gloria ou adhérer au chantage sexuel imposé par Dolly ? Là-dessus, Hopper pousse le symbolisme en jouant là encore sur le décor : d’un côté, un étang aux allures d’éden terrestre où les deux amoureux se reposent après une délicieuse baignade, et de l’autre, une baraque luxueuse et faiblement éclairée où une excitante – et excitée – mante religieuse attend sagement son amant criminel. Deux points chauds (« hot spot ») qui entourent une ville déjà écrasée par la chaleur – les incendies semblent y être fréquents – et qui écartèlent un homme incapable de garder le contrôle.

S’il laisse parfois l’humour investir la plupart des scènes, Dennis Hopper a surtout eu le chic de frôler la parodie sans jamais y sombrer, et ce à force de faire mine de suivre un cahier des charges inébranlable tout en opérant par derrière un jeu ludique sur les archétypes. De par son potentiel érotique, sa mise en scène follement élégante, sa photographie explorant à merveille la lumière naturelle et sa bande-son surchargée de superbes morceaux de blues, Hot Spot est l’œuvre d’un véritable artisan du genre, si respectueux de ses codes qu’il se contente d’y apposer sa personnalité sans jouer les cyniques ou les révolutionnaires. Par ailleurs, sur de nombreux points, le film préfigurait déjà le joyeux bordel qu’Oliver Stone mettra en scène sept ans plus tard dans son délirant U-Turn, ne serait-ce que dans cette idée d’écraser l’Amérique profonde sous une chaleur infernale pour mieux en disséquer les points névrotiques et la sauvagerie intrinsèque. Comme quoi, même au sein d’un genre codifié, Dennis Hopper n’abandonnait toujours pas sa vision d’un pays complexe dont il a toujours cherché à montrer la vraie nature, à savoir torturé, égaré entre sexe et violence, et éloigné du politiquement correct qui le caractérise habituellement. Ici, le Bien est voué à cramer fissa sur un bitume brûlant comme l’enfer, et le Mal se désape pour mieux agir en toute impunité. Et le mercure du plaisir monte alors. Très haut.