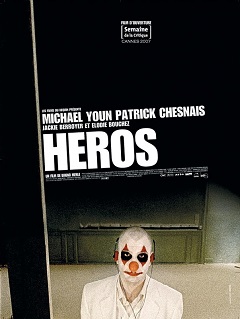

REALISATION : Bruno Merle

PRODUCTION : Arte France Cinéma, Canal+, CinéCinémas, Les Films du Requin, Shellac

AVEC : Michaël Youn, Patrick Chesnais, Elodie Bouchez, Jackie Berroyer, Raphaël Benayoun, Jonathan Gallur, Indiana Blume, Raphaëlle Godin, Oriane Bonduel, Emmanuelle Destremau, Olivier Abbou, Liza Del Sierra

SCENARIO : Bruno Merle, Emmanuelle Destremau

PHOTOGRAPHIE : Georges Diane

MONTAGE : Elise Fievet

BANDE ORIGINALE : Ruppert Pupkin, Clément Tery

ORIGINE : France

GENRE : Drame, Thriller

DATE DE SORTIE : 20 juin 2007

DUREE : 1h56

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Pierre Forêt est drôle et c’est son drame. C’est aussi son métier ; il est chauffeur de salle à la télé. Pierre Forêt est drôle mais il aurait préféré être beau. Ou alors comédien. Ou chanteur. Question de crédibilité. Pierre Forêt n’en peut plus. Ça fait six nuits qu’il ne dort plus. Il a enlevé Clovis Costa, le chanteur, l’idole, et le séquestre dans l’appartement de son enfance. Aucune issue…

Avec cet ovni très noir et très expérimental injustement tombé dans l’oubli, Michaël Youn disait « tchao pantin ! » dans un déluge de punk-attitude et de chaos métatextuel. Et c’était vraiment dingue.

Pas facile de sortir d’un des pires navets jamais pondus sur un écran de cinéma sans crainte de devenir la cible favorite de toute la sphère médiatique. Nous étions alors en 2006, et ce cher Michaël Youn en faisait les frais avec une violence rare. Après plusieurs succès au cinéma, il aura suffi d’un Incontrôlable portant trop bien son titre (si vous ne l’avez pas vu… c’est très bien, continuez comme ça) pour que le bonhomme, ayant soudain pris le melon après avoir pris trop de kebabs, se la joue kamikaze en roue libre à grands renforts d’insultes vénères sur les forums et de craquages capricieux dans l’antre des hyènes du PAF (Fogiel, Guillon, Ruquier…). Si l’on en connait qui se sont définitivement grillés dans la profession pour moins que ça, faire profil bas semblait être la meilleure option pour redorer une image médiatique considérablement esquintée. Or, même si la sortie d’un Fatal hyper-jouissif quatre ans plus tard aura suffi à infléchir le sens de la courbe, on persiste à croire que l’ami Youn avait déjà mis en 2007 ses couilles sur la table – au propre comme au figuré – avec ce qu’il est bien convenu d’appeler le « film de la rupture ». Amorcer un virage dramatique sans déraper et sans se manger le mur n’avait rien d’une mission impossible pour lui (et la suite de sa carrière l’a très bien démontré), mais Héros détonne en cela qu’il reste chimiquement fusionnel avec la trajectoire de son acteur principal. On ne peut pas (re)voir ce film sans avoir l’impression de voir Youn prendre acte de sa propre schizophrénie d’artiste, la folie du guignol (côté pile) faisant la bête à deux dos avec la rage du sensible (côté face), à l’image de certaines de ses prestations comiques où l’on sentait déjà pointer le germe du malaise et du glauque. Les jeux sont donc faits : il faut toucher le fond pour mieux retrouver la forme. Cette phrase est volontairement à double sens : dans Héros, la « forme » n’arrête jamais d’exploser en dépit d’un « fond » sinistre à souhait, logeant de facto son audience à la même enseigne que sa tête d’affiche. On n’est pas là pour rire, mais pour endurer une épreuve inhabituelle qui portera in fine ses fruits. Doit-on s’étonner qu’en dépit d’une jolie réception cannoise (le film fit l’ouverture de la Semaine de la Critique en 2007), le résultat ait subi le courroux des conformistes ? Film agaçant, révulsif, trop désagréable à regarder ? Ben oui, banane, c’était précisément le but.

Photo : © Hassen Brahiti / Shellac. Tous droits réservés

Pour tous ceux qui persistent à juger le cinéma français trop abruti par les cercles élitistes et les impératifs commerciaux, voire carrément noyé dans un académisme faussement cocooning qui ne cesse de le priver de fraîcheur et de liberté, la punk-attitude et la surcharge d’audaces couillues qui caractérisent les deux heures du premier film de Bruno Merle (futur réalisateur de Félicità et coscénariste du Prince oublié) sauront faire office de vengeance. D’entrée, Héros mise sur un type de personnage dont seul Guillaume Canet avait à peine esquissé la personnalité au début de Mon idole (là aussi un premier film), à savoir le chauffeur de salle. Bon point qui augure déjà du meilleur pour se détacher du tout-venant de l’avatar crypto-starisé (les sosies et les fans bêtas, merci, on a déjà donné) et offrir ainsi un regard neuf sur cette antichambre du système médiatique, drivée par le mal-être, la souffrance du hors-champ et l’effacement social dans les coulisses de l’événementiel. Cosigné par Emmanuelle Destremau (également connue sous son nom de chanteuse, Ruppert Pupkin, qui cosigne d’ailleurs la musique du film), le scénario de Héros fait d’abord mine de rejouer une partition que Robert De Niro et Jerry Lewis avaient déjà exécuté avec un génie rare chez tonton Scorsese. A ceci près qu’en lieu et place du fan ambitieux qui harcelait puis kidnappait une star télévisée dans le seul but de briller devant les caméras, on troque ici La Valse des pantins pour une sorte de « danse des morts » entre un bourreau qui ne maitrise rien et sa victime qui n’est pas celle qu’elle semble être. D’un côté, Pierre Forêt (Michaël Youn en sosie parfait de Yannick Dahan), jeune chauffeur de salle qui souffre de n’être considéré que comme drôle alors qu’il visait jadis le répertoire dramatique et d’en être réduit à reprendre des chansons de son idole ringarde là où il rêve de l’accompagner sur scène. De l’autre, l’idole en question, Clovis Costa (Patrick Chesnais), sorte d’ersatz miteux de Johnny Hallyday que Pierre a enlevé et séquestré dans l’appartement de son enfance sans se rendre compte qu’il s’agit en réalité d’une doublure. La stratégie d’antan ne marche plus, puisque le star-system n’est plus qu’une plaque tournante des apparences – celle-là même que Merle va ici s’acharner à dynamiter.

Circonscrit à un huis clos de deux heures sans la moindre trace d’oxygène, qui plus est dans un appartement cauchemardesque et éclairé au néon dont chaque pièce suinte la mort, le film ne perd donc pas de temps à exhiber plein cadre l’impasse irréversible de la situation qu’il a mise en place. Avec, en matière d’audace rentre-dans-le-lard, une conception de l’objet-film qui se parallélise avec la démarche pathétique et suicidaire de son protagoniste. A l’écran, l’impossibilité de Pierre à occuper le champ public de la star le contraint à en ramener une à domicile, et à l’image, l’impossibilité de Bruno Merle à produire un cinéma à grande échelle le contraint à le tourner chez soi, avec le système D et le déluge d’idées foutraques en guise de bouées de sauvetage (une pièce vide, une caméra, deux acteurs, et voilà). D’entrée, la chronique d’un échec programmé pointe son pif, on a déjà la grimace qui chatouille la moustache, on sent venir le cynique de supérette qui conchierait le vide tout en l’incarnant jusqu’à l’usure, mais patience, le film va se révéler bien plus malin que ça. Avouons que cette ouverture-piège du film, qui voyait Youn chauffer un plateau télévisé par un numéro de stand-up digne de ses prestations scéniques, avait le mérite d’acter le principe de tabula rasa qui allait ensuite prédominer, le film ne cessant alors de se trouer de toutes parts en déversant son appel au néant et en cherchant systématiquement à en tirer profit. Point de suspense ici mais une sorte de « magie du surplace », entièrement délimitée par une série de pièces dont aucun effort n’est ici requis pour percevoir la dimension mentale. Tout, ici, devient porte ouverte sur l’inconscient malade d’un être asocial et profondément solitaire : couloir métaphysique dont on soude les « portes interdites », angle déformant du judas de la porte d’entrée, chambre mortuaire où l’on retient sa respiration et où l’on marche avec des patins, établi poussiéreux autour duquel traînent les vestiges d’une technologie à l’abandon (tout est vieux : le téléphone, la télévision, les fringues… et même le flingue !), étoiles lumineuses qui dessinent le plafond de l’enfance perdue, etc…

A côté de ça, plein de percées oniriques viennent signer l’intrusion du monde extérieur dans le huis clos, du dehors dans le dedans, bref de l’Autre dans le Soi. Au-delà des défenestrations à répétition et de l’apparition-choc surréaliste d’une sorte de « Joe l’Indien » (est-ce là une résurgence du pire cauchemar enfantin qui soit ?), on retient surtout cette énigmatique vision aquatique sur fond de musique classique, qui surgit toujours pour faire retomber la pression lorsque celle-ci atteint le stade critique. Il faudra attendre la dernière scène pour que ces poissons trouvent une justification, éclairant Héros non pas comme un film « fini » mais comme un essai cérébral et abstrait en train de chercher sa propre finition. Loin de s’appesantir sur sa pauvreté logistique, Bruno Merle tutoie au contraire le burlesque à la sauce Beckett, le tout teinté d’une vraie fibre potache qui ne laisse pourtant jamais la poésie et l’émotion sur le bord de la route. La fin du premier tiers donne la pleine mesure de ce qui le motive, par le biais d’une mise en abyme qui laisse bouche bée. Le temps d’un split-screen qui n’a l’air justifié par rien, le huis clos passe brutalement en mode C’est arrivé près de chez vous lorsque Pierre/Youn casse le quatrième mur en interrogeant le réalisateur sur ce qui lui ferait plaisir. Celui-ci demande alors à avoir une vraie caméra, et voilà tout à coup l’image qui abandonne la définition vidéo et le format carré pour du 35mm et du Scope. Le huis clos ment-il donc sur sa véritable nature ? Ça se discute. D’abord parce que ce réalisateur « invisible » ne peut logiquement pas exister en raison de l’attirail narratif et scénographique dont fait preuve Merle (écran partagé, champs/contrechamps, angles impossibles…), ensuite parce que rien n’indique qu’il ne soit pas une pure invention sortie de l’esprit malade de Pierre (même l’otage ne semble pas entendre sa voix ni même remarquer sa présence). Bonne façon d’élargir le champ d’analyse du film sur la société du spectacle en plaçant le spectateur dans une mise à distance vis-à-vis de ce qu’implique le terme « mise en scène » (qu’est-ce que je regarde ? où s’achève le faux et où commence le vrai ?).

Ne cessant de flirter avec l’horreur, la comédie musicale, l’érotisme mental, la satire sociale et le saucissonnage entriste de la société du spectacle, Bruno Merle ne cherche clairement pas à caresser son public dans le sens du poil. Y compris lorsque semble pointer le pire ennemi qu’il devrait craindre : l’ennui. Ne nous le cachons pas, celui-ci a ici voix au chapitre. Pas tant parce qu’il offre parfois un espace de zénitude qui troue l’hystérie du récit et du montage que parce qu’il sert cette dilatation exponentielle du temps, en lien direct avec le personnage de Pierre qui s’est figé à jamais dans l’enfance et qui a cessé d’évoluer à l’image de son habitat délabré. Lorsque les personnages s’ennuient, on a tendance à faire de même, qui plus est dans des plans qui ont l’air de s’étirer plus que de raison. Prise d’otage ? Oui, si l’on veut. Mais rien de péjoratif là-dedans, tant ce jeu de l’exiguïté vise un équilibre redoutable entre l’image (parlante) et le verbe (imagé) afin de dresser le constat d’une pensée rationnelle qui ne cesse de partir trop souvent en vrille sur la durée. L’exemple le plus évident tient dans ce long plan fixe central de cinq minutes où Youn, décidément prodigieux de bout en bout, vide impulsivement son sac en multipliant les tons – toute la richesse de son jeu d’acteur est alors exhibée plein cadre – et en ne cessant jamais de rebondir sur sa propre pensée. Un plan qui, pourtant, une fois passé en accéléré, révèle sa vraie nature hallucinatoire : il s’agit en réalité d’un travelling compensé hyper ralenti qui tend à flouter toujours plus l’arrière-plan. Même verdict lorsque surgit dans l’appartement un voisin joué par Jackie Berroyer, dont l’écholalie fiévreuse crée d’abord un effet comique qui se retourne ensuite en effet de confusion lorsqu’un coup de fil refait passer la clarté pour quelque chose d’anormal.

Et le rire, alors ? Mécanique, factice, hypocrite, profondément strident et agaçant, et ce dès le tout début du générique inaugural qui laisse le bruit infâmant de l’esclaffade fake strier un générique sobre et sourd. Plutôt que de fustiger lourdement le rire et la moquerie en tant que dénominateur commun de la société du spectacle (ce que la génération Hanouna incarne aujourd’hui avec trop de persistance pour que l’on perde notre temps à la conchier), Merle préfère réitérer la stratégie d’un Gaspar Noé période Seul contre tous ou d’un Mathieu Kassovitz en mode Assassin(s), au travers d’un impressionnant travail sonore qui frise plus d’une fois la torture auditive. Héros se voit ainsi ponctué de rires préenregistrés et de divers flashs télévisés qui, à force de surgir sans crier gare au beau milieu des scènes de dialogue, réussissent à amplifier le malaise ambiant, à taper sur le système – on joue là encore sur le double sens. Mais au fond, quelle est la fonction de la télévision là-dedans ? Jouer un rôle mental et décalé de par sa position sur l’arrière-plan, c’est certain, à force de donner à voir des infos télévisées, de vieilles interviews de Pierre, des recettes de cuisine incomplètes, des extraits d’émissions débiles ou encore des captations de la prise d’otage en cours depuis l’extérieur (l’immeuble où habite Pierre est encerclé par le GIGN). Suggérer l’analogie du geste de « zapper » en faisant se confondre la télécommande et l’arme à feu, bien sûr, et c’est déjà ce que le père Kassovitz mettait en exergue dans son film-choc sur l’absence d’éthique des médias. Mais aussi laisser l’individu propager sa pensée profonde et sa nature romantique à l’objet de son désir, histoire d’enfoncer le clou sur son mantra maladif (pleurer soi-même pour faire pleurer les autres). Ce climax-là, où Pierre entame un duplex avec son amour de jeunesse et lui récite Cyrano dans l’espoir désespéré de la reconquérir, offre au film sa plus forte décharge émotionnelle, tout en permettant à la divine Elodie Bouchez de voler le film tout entier avec une seule scène au compteur.

Dans une interview accordée au magazine Première à l’occasion de la sortie du Convoyeur en 2004, Albert Dupontel aimait à rappeler qu’il avait arrêté sa carrière de comique parce qu’il lui suffisait d’entrer en scène pour que les gens se marrent mécaniquement, et qu’au lieu de chercher à « donner le change », il lui paraissait plus digne de se définir artiste via sa capacité à sortir le plus possible du troupeau, quitte à se faire bouffer par le loup. En un sens, c’est à cet état d’esprit très punk dans l’âme que se raccorde le duo formé par Bruno Merle et Michaël Youn. Tandis que le premier révèle un tempérament de cinéaste radical et punchy qui cherche l’audace et l’instabilité là où certains ne jurent que par le dogme et la cohérence, le second cesse de montrer ses fesses pour viser au contraire la vraie mise à nu, celle qui tend à lézarder et véroler une figure médiatique trop souvent instrumentalisée jusqu’à la nausée – image mémorable de Youn grimé en clown punk avec un flingue scotché à la main. Les deux, en associant leurs forces, auront en tout cas accouché d’une œuvre profondément tragique et personnelle qui ne méritait pas une mise à l’écart aussi expéditive. Alors certes, il est regrettable qu’en lieu et place d’un coup de feu qui aurait dû couper le récit à la manière d’une lame de guillotine, Merle ait jugé bon d’achever Héros sur sa seule et unique fausse note, à savoir un concert dans lequel Costa/Chesnais exauce à sa façon le rêve ultime de Pierre (une scène précédemment et volontairement ellipsée dans le film sert alors d’écran géant durant le concert) tout en chantant le générique de fin. On le concède, ce final est raté parce qu’il sonne vraiment faux, y compris dans son ultime tentative de faire tomber le quatrième mur. Mais il ne signe en rien l’arrêt de mort d’un film sur lequel d’aucuns – et on les sait nombreux – ont déversé leur fiel comme jamais, agacés plus que de raison par un trop-plein de forme à l’écran. On se contentera de leur lâcher cette assertion de Jean-Luc Godard en guise de réponse : « La forme, c’est le fond qui remonte à la surface ». Et ici, au fond, la surface a très belle forme, à la fois troublée et troublante.