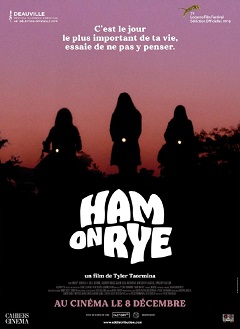

REALISATION : Tyler Taormina

PRODUCTION : ED Distribution, Omnes Films, Tago Clearing Film Studio

AVEC : Haley Bodell, Audrey Boos, Gabriella Herrara, Adam Torres, Luke Darga, Cole Devine, Blake Borders, Sam Hernandez, Timothy Taylor, Gregory Falatek, Laura Wernette, Dan Jablons

SCENARIO : Tyler Taormina, Eric Berger

PHOTOGRAPHIE : Carson Lund

MONTAGE : Kevin Anton

BANDE ORIGINALE : Deuter

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Comédie, Drame

DATE DE SORTIE : 8 décembre 2021

DUREE : 1h25

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Tous les adolescents de la ville de Haley se parent de leurs plus beaux atours pour, comme il est de coutume de dire, « le plus important jour de leur vie ». Enthousiastes, ils traversent la ville en ordre dispersé, en route vers un destin inconnu. Haley, en revanche, marche d’un pas plus réticent, sceptique sur le bien-fondé de cet étrange rite de passage qui les attend au bout du chemin. Arrivés à l’épicerie du quartier, une curieuse cérémonie va décider du sort de leur génération, amenant certains adolescents à échapper à leur banlieue et condamnant les autres à y rester…

Envie d’un teen movie qui dégage une puissante étrangeté tout en pulvérisant toutes les conventions du genre ? Le premier film de Tyler Taormina est à rattraper d’urgence si vous l’avez raté en salles.

Existe-t-il un lieu commun à tous les teen movies, une colonne vertébrale à partir de laquelle se bâtirait toute l’ossature du genre ? Pas simple d’y répondre, même si certains s’y sont déjà risqués, souvent avec succès – on pense au jeune Charlie Lyne qui en avait livré une belle synthèse dans son documentaire Beyond Clueless. Même si elle vaut ce qu’elle vaut, lâchons notre hypothèse. Il ne sert plus à rien de réduire le genre à un puits pseudo-transgressif pour puceaux décérébrés et biberonnés à l’humour pipi-caca – le versant American Pie a rendu l’âme depuis belle lurette. Il n’est plus nécessaire non plus de le lire sous l’angle de la simple évocation des deux « passages » relatifs à l’adolescence (« à l’acte » d’un côté, « à l’âge adulte » de l’autre), tant l’idée semble avoir revêtu les habits du cliché inaliénable. En revanche, si l’on creuse la dimension sociétale du genre, le teen movie n’a jamais eu de cesse que d’alimenter la déconstruction des schémas binaires, de mettre en lumière l’aliénation par rapport au système et à la pression sociale, de confronter l’individu à la norme et d’en théoriser le rapport de force par le biais d’un récit qui amorcerait un choix à faire sur sa propre différence (faut-il l’accepter ou la rejeter ?). Sorti en catimini dans les salles françaises après des passages remarqués en festival (où les grimaces furent parfois aussi fréquentes que les fauteuils qui claquent), le premier film de Tyler Taormina tombe à pic pour renforcer cette lecture, mais aussi pour la subvertir avec subtilité. Tout repose d’abord sur une idée : l’adolescence, une fois au top de sa beauté et de ses espoirs, atteint le moment décisif où l’occasion de quitter son cocon originel et de s’en aller vers de beaux lendemains se doit de ne pas être prise à la légère. Tout se construit ensuite sur l’envers de cette même idée : une fois le passage de l’autre côté suggéré (et non pas révélé !), où peut résider la transgression face à l’ordre social ? Enserré entre la mise à feu inaugurale d’une fusée (avec un briquet capricieux) et l’explosion finale d’un feu d’artifice, Ham on Rye tord ainsi la fibre de la coming-of-age story pour faire rejaillir des sensations à double sens sur ce paradis perdu que l’âge adolescent incarne tôt ou tard.

Au fond, tout ce que le teen movie aura pu dégager d’étrangeté onirique, d’innocence perdue et d’angoisses sourdes se retrouve condensé à merveille dans ce tout petit film indépendant, trait d’union multiple reliant à la chaîne tout un panel de cinéastes qui, chacun à leur manière, ont su faire dévier le récit d’apprentissage relatif à cette transition vers l’âge adulte, quitte à le rendre plus éthéré et ambivalent. Les noms prestigieux font ainsi bouillir notre cortex cinéphile : Richard Linklater, Peter Weir, David Lynch, John Hughes, Sofia Coppola, Gregg Araki, Atom Egoyan et même Lucile Hadzihalilovic. On n’exagère pas, tant Ham on Rye est une œuvre qui repose entièrement sur l’idée de réminiscence et de connexion à l’imaginaire – celui que l’on (se) construit et/ou celui que l’on (nous) impose. Le pitch est très simple : ce jour-là, plusieurs adolescents d’une ville de banlieue entament un étrange pèlerinage à travers la ville, chiquement habillés pour ce que leurs parents qualifient, sans explication précise, du « jour le plus important de leur vie ». Remise de diplôme ? Bal de fin d’année ? Le doute s’installe d’autant mieux que le cinéphile rodé au genre aura tôt fait d’envisager par réaction quelque chose de différent. Et à vrai dire, tant de motifs cumulés et décalqués avec une telle insistance ont le chic pour nous tenir sur la défensive. Les vêtements sont ici uniformisés selon le même mode (robes mal fichues pour les filles, costumes trop grands pour les garçons), le male gaze infuse discrètement son diktat (on choisit de porter un sac à main parce que « ça plaira aux mecs »), le trajet en ordre dispersé est marqué autant par des groupes qui se toisent du regard que par d’étranges discussions sur la procréation en tant que but ultime de l’existence. Et parmi ces ados qui transpirent la fibre hipster (on y croise un sosie littéral de Paul Mirabel !), on retient surtout la réticence de la jeune Haley (Haley Bodell), timide, anxieuse et trop sceptique vis-à-vis de ce mystérieux « rite de passage » qui les attend à leur destination et qui paraît déterminer leur avenir. Chaque doute qu’elle exprime ne reçoit que l’incompréhension de ses amies en guise de boomerang (« Tu réfléchis trop », lui répète-t-on).

Histoire de cibler ce qui a pu rebuter certains spectateurs au festival de Deauville, on admettra que la première demi-heure du film donne à ces adolescents quelque chose de gauche, pour ne pas dire d’assez grotesque. Le hiatus entre leur jeune âge et leurs costumes pas du tout sur mesure (qui évoquent trop facilement ceux d’un mariage) a déjà tôt fait de suggérer qu’ils ne sont en rien préparés à ce futur supposément vertigineux. Mais surtout, on les sent désireux de correspondre à ce que leurs parents – et donc la société par extension – attend d’eux. Premier signe de méfiance vis-à-vis d’une situation que le film s’efforce de rendre idyllique, de par sa déclinaison de l’iconographie culturelle pop à travers les choix vestimentaires, géographiques et musicaux (voir l’excellente chanson indie d’Even As We Speak qui accompagne le générique et dont le titre dit tout : « Les yeux bleus me trompent »). Tout se dévoile lors de la jointure des groupes chez Monty, fast-food local et lieu du rituel en question. Chacun entre en posant sa main sur un logo, commande un seigle au jambon (d’où le titre du film), amorce un jeu de séduction (avec pouce levé ou baissé en guise de réponse), puis les couples entament un slow, contemplent une lumière aveuglante au plafond et quittent les lieux en marchant tous extatiques vers le crépuscule… avant de disparaître. Que penser de ce rituel ? Trop de choses. D’abord les signes d’un patriarcat tous azimuts, allant de la prédominance des garçons dans le choix des filles (et très peu l’inverse) à des plans de coupe sur un hachoir à viande en action pendant les scènes de séduction (ça veut tout dire). Ensuite cette danse ritualisée à la dimension cosmique affirmée : n’est-ce pas là un système solaire où chaque planète, au-delà de son orbite autour du soleil, semble avoir surtout trouvé le satellite qui tournera à jamais autour d’elle ? Enfin ce fameux « soleil » qui aveugle et fausse les couples naissants en leur projetant la vie toute tracée qui les attend – le rôle assigné aux hommes et aux femmes au sein du foyer dégage alors quelque chose de très réac. Vision prémonitoire qui exhibe le bonheur tant espéré pour surtout friser la mise en alerte.

Signe de cette mise en alerte très maline, la narration du film révèle soudain sa nature bicéphale, ordonnant à mi-parcours un basculement brutal de l’autre côté du miroir. Juxtaposition des plans d’une banlieue tranquille qui s’enfonce peu à peu dans une nuit trop silencieuse pour ne pas être inquiétante, un peu comme à l’image de la petite ville tranquille de Blue Velvet dont les ambiances nocturnes faisaient tout à coup rejaillir la noirceur. Concentration du récit sur ceux et celles qui n’ont pas disparu, à savoir les « exclus » et les « recalés » qui errent sans but ni espoir dans la topographie quasi antonionienne de leur banlieue. Implosion totale des codes du teen movie par un jeune cinéaste qui aura fait mine de nous donner à manger le même sandwich avec les mêmes ingrédients pour finalement nous laisser un drôle d’arrière-goût en bouche durant la digestion (quand on vous disait que c’était trop louche de voir tant de clichés…). C’est durant cette fascinante deuxième moitié que le film tance en silence tout ce qui relève de la norme et du conformisme social, et ce au travers de scènes qui ne font que renforcer l’absurdité du rituel qui a précédé. A l’échelle du particulier, les « recalés » se confrontent au néant : abandon maternel d’un ado handicapé et crispé par son éducation trop stricte, nihilisme en gestation chez un jeune serveur mélancolique et rabaissé par son patron, désorientation d’une Haley qui aura choisi de quitter le rituel. A l’échelle du global, les « exclus » épousent des états de conscience variés autour d’un feu de camp et ce sentiment d’exclusion semble activer la rupture avec le réel, qu’il s’agisse du mutisme, de l’illusion ou de la toxicomanie. Le deuxième signe de méfiance est à choper ici : les regrets de ceux qui sont restés sur place sont moins les signes d’une résignation que ceux d’un encouragement à douter et à s’interroger. Haley devient ainsi une figure anticonformiste, moins figée et fragilisée par l’échec que travaillée par un doute qui, le temps d’une scène finale ouverte sur mille possibilités, l’incitera à choisir sa voie en toute indépendance. Ce ballon gonflable qui venait heurter le plafond de sa chambre avait donc un double sens : a priori le signe de l’échec à prendre soi-même son envol, en réalité le signe de ce plafond de verre auquel elle et ses amies sont confrontées – et qu’elle sera la seule à faire éclater en refusant de suivre le troupeau.

Toutes ces ambivalences qui caractérisent Ham on Rye ont aussi une incidence sur les marqueurs temporels de cette banlieue plus immémoriale qu’autre chose. Quand bien même les habits et les voitures cochent toutes les cases des années 60-70 lors de la première moitié du film, l’apparition de trottinettes électriques dans la seconde moitié a valeur de rupture. Sans doute parce ceux qui errent et qui s’interrogent sur leur condition sont les seuls à se projeter vers l’avenir, là où les « heureux élus » de cette société conformiste n’ont comme seule garantie que de rester figés dans les codes d’une époque condamnée à s’effacer. Encore un coup dans l’aile pour un rêve américain en boucle, rongé par sa vacuité et son obsession de la reproduction sociale, et que Taormina fustige en faisant des exclus les seuls véritables « jouisseurs » du futur. Parce que la mélancolie qui les hante fait systématiquement rejaillir ce paradis perdu de l’adolescence – et donc leur part d’enfance – qu’ils sont assurés de ne jamais voir disparaître. Parce qu’ils sont riches d’une étrangeté contre laquelle toute critique n’a ni poids ni effet – Cocteau ne parlait-il pas de ce besoin de se définir soi-même en cultivant ce qu’on nous reproche ? Parce que tout ce qui transpire la singularité est gage d’une certaine forme d’immortalité. A l’image de celle qui caractérise Ham on Rye, ovni trop étrange et insidieux pour qu’on ne ressente pas trop souvent le besoin de s’en remémorer les images et les sensations.