REALISATION : Dennis Dugan

PRODUCTION : Happy Madison Productions, Sony Pictures Entertainment, Columbia Pictures

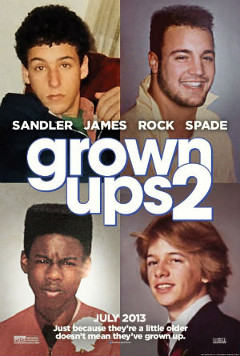

AVEC : Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Salma Hayek, Taylor Lautner…

SCENARIO : Adam Sandler, Tim Herlihy, Fred Wolf

PHOTOGRAPHIE : Theo van de Sande

MONTAGE : Tom Costain

BANDE ORIGINALE : Rupert Gregson-Williams

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : Grown ups 2

GENRE : Comédie

DATE DE SORTIE : 11 septembre 2013

DUREE : 1h41

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Espérant offrir une vie plus équilibrée à sa famille, Lenny quitte l’hystérie de Hollywood et revient s’installer dans la petite ville où il a grandi. Pourtant, entre ses anciens amis, leurs enfants, les grandes brutes et les petits excités, les chauffeurs de bus fous, les flics bourrés à skis et les 400 invités d’une fête costumée complètement déchaînés, il va vite découvrir que même si vous fuyez la folie, parfois, elle vous poursuit où que vous alliez…

Si vous êtes du genre à préférer American Pie II à Les copains d’abord, le premier Copains pour Toujours vous était destiné. Mettant de côté, malgré son postulat dramatique (la mort du coach du collège amène de vieux potes à se retrouver), toute notion de tristesse et d’enjeux dramaturgiques, l’opus sandlerien n’était rien d’autre (et surtout rien de moins) qu’un film adulescent savoureux autant que régressif, où toute morale encombrante (responsabilités du grand gamin, leçon exemplaire forçant le changement nécessaire, etc) était purement ignorée, pour mieux sublimer l’état d’esprit détendu du film de vacances.

Pas plus de pesanteur tragique chez Sandler que dans un bon vieux Bonjour les Vacances, mais juste cette notion, rare en fin de compte, de totale insouciance cinématographique, offrant aux acteurs un amusement collectif communicatif qui ne visait pas tant la masterpiece que le divertissement modeste et sincère : icône américaine, l’acteur proposait de l’entertainment pour fans, avec tout ce que cela implique d’épique pour initiés (Rob Schneider à Aqualand, Sandler qui se permet de magnifier les boobs de Salma Hayek, et même l’ami Buscemi qui vient faire coucou). Une fois que la recette est connue de tous, il n’y a plus d’attentes exubérantes : ainsi ce cher Adam récidive t-il avec cette suite, destinée aux mêmes connaisseurs (ceux qui, de Happy Gilmore à Mi-temps au Mi-tard, ont soutenu l’entreprise sandlerienne), bazar de carnaval insensé, feel good movie que beaucoup jugeraient vide, abrutissant, dérisoire. En un mot, l’éternelle polémique de l’humour au service de l’humour…Et si c’était le cas ? Où est le problème, en vérité ? En quoi est-ce un souci ? Ces jugements ne sont-ils pas tant de l’argumentaire que de la pure hypocrisie ? Critiquer ainsi le ton Copains pour toujours, c’est critiquer ce pourquoi le film existe. C’est critiquer ce qu’il est. Cela revient à fustiger la bêtise (apparente) d’un No pain no gain, en ignorant tout de l’utilité de cette énormité putassière bigger than life, qui, plus qu’une esthétique ou qu’une marque auteuriste, est le message même du film, son imaginaire, sa visée. En un mot, porter au banc les pachydermiques fulgurances de Copains pour toujours 2, c’est refuser ce pourquoi ce cinéma dit « attardé » est fait : encore plus insouciant que le premier opus, cette relève « plus grosse, plus bruyante » est, de A à Z, au service de la marade « hénaurme ». Le rire pour le rire.

Un rire qui n’est en rien spirituel, évidemment. Mais un rire gras, franc, qui ne se cache pas, absolument assumé. Si rire d’un pet, d’une gerbe tout à fait gratuite, d’une insistance éléphantesque sur le derrière de ses dames ou sur leurs obus généreux, d’un slapstick aussi débilos que vénérable, c’est avoir le cerveau en compote, alors, finalement, qu’y-a t-il de plus beau que l’implosion primitive des zygomatiques ?

Car Sandler, après le génial et réellement subversif Crazy Dad (version trash et libératrice de l’american way of life), met de côté toute ambition scénaristique et ignore absolument toutes les possibilités d’enjeux divers (amourettes, histoires parents/gosses et parents/parents, etc) pour mieux sublimer le coup dans la tronche, le jet d’urine, le scato, le falzar sali. Car ce qui fait la qualité d’un tel film, c’est son ode au primitif. Le primitif : les gags physiques, les gestes les plus bas, le fait de surligner chaque élément basique de la comédie (couilles, fesses, pet qui finit en « je me suis chié dessus »)…crétin ? Vraiment ? Inutile ? Ce ne serait certainement pas l’opinion d’un Rabelais, médecin talentueux qui fit de cette même primitivité déchaînée une littérature, littérature encore étudiée dans les plus nobles établissements universitaires. Et ce gag du travesti ridicule (aux sous-vêtements tâchés d’urine, face à un homosexuel qui dégueule joyeusement), n’est-ce pas cet humour qui faisait déjà marrer les fans antiques de Pétrone et de son délirant Satiricon ? Qu’importe qu’on rigole avec fracas quand Taylor Lautner se fait attaquer au niveau du slip, quand un gosse se pète le bras, quand s’enchaînent sans la moindre seconde de répit allusions sexuelles et moqueries physiques : concluant son œuvre dans l’anarchie symbolique en forme de mot d’ordre salutaire (une baston des plus primaires), le comique nous a offert durant une courte heure trente l’art volontiers « teubé » qu’il affectionne, cette farce qui est seulement « vide » quand le spectateur n’assume pas ce qu’il va voir.

Ce qui peut déranger le public, c’est ainsi cette propension explicite à enchaîner les séquences qui ne vivent que pour leurs chutes, que pour la tarte à la crème qui en est l’unique finalité. Disons-le tout net : alors que les films les plus cabossés du ciboulot se basent le plus couramment sur une vraie intrigue, où il est généralement question d’aller d’un point A à un point B (Road Trip, Very Bad Trip, Sex trip, Eh Mec ! Elle est où ma caisse ? et consorts), Sandler opte pour l’optique jusqu’au boutiste des Trois corniauds des Farelly, ou encore du Va te faire foutre Freddy de Tom Green : un fleuve de pitreries dénuées de sens où la vanne fait figure de commencement, de milieu et de fin, où le film ne semble se poursuivre que pour aller plus loin dans la gaudriole, sans réel souci narratif.

Néanmoins, Sandler, contrairement à ses comédies les plus anecdotiques (Billy Madison, Waterboy), fait ici vivre ses personnages, du Chris Rock roublard au Spade misérable. Les figures étant cette fois bien adaptées et adoptées (mention spéciale au brillant Shaq’O’Neal), il ne reste plus qu’à faire de Copains pour Toujours une saga…si dans le premier opus l’acteur concluait son film de détente par un joli message existentiel adressé aux quadras (« Dans la vie, le premier acte est toujours excitant. Le second acte…c’est là où l’on gagne en profondeur. »), l’unique message ici est une célébration du chaos comique, et, par extension, de la non-négation de ce que l’on est au fond de soi : tout comme American Pie IV ou Le joyeux noël d’Harold et Kumar (écrits tous deux par les mêmes scénaristes), l’adulte (les personnages du film…et surtout, Sandler himself) s’accepte en assumant ce qu’il est intérieurement, et primitivement, à savoir : un individu qui ne peut vivre qu’en célébrant l’art de l’enfance, et s’esclaffer avec insouciance d’un rire potache, peu soucieux, finalement, de savoir si ce rire sera partagé par tous, tant qu’il continue de retentir.

La subjectivité, qui est à la base même du rire (est-ce drôle, ou pas ?), n’efface en rien la note d’intention encore une fois intègre de l’artiste : titiller les instincts primaires du public, le faire marrer de petits riens qui s’additionnent (un même gag où le pauvre David Spade, dévalant douloureusement toute une rue dans une poubelle, finit par vomir son repas de façon bien exagérée), et respecter la charte du prout, brillamment résumée par le stand up comedian Louis CK :

“You don’t have to be smart to laugh at farts, but you have to be stupid not to”