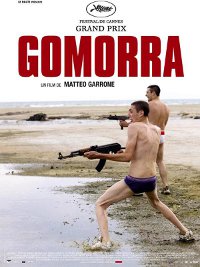

Avant même de découvrir les films en compétition, l’objectif du jury présidé par Sean Penn lors de la cérémonie d’ouverture du festival de Cannes 2008 était sans ambiguïtés : le palmarès serait politique, ou ne serait pas. Décision risquée et assez culottée, mais qui avait le mérite d’être honnête. La seule vraie surprise, plutôt enthousiasmante, a surtout été de retrouver deux films politiques italiens auréolés d’un Prix du Jury (dont le Grand pour Gomorra). Après tant d’années de perte d’ambition et d’auteurisme gonflant, le cinéma de nos voisins transalpins était-il donc en train de retrouver sa verve, son audace, sa rage d’antan ? A vrai dire, tout est relatif : Elio Petri n’a pas survécu au cancer, Michele Soavi est resté beaucoup trop invisible ces dernières années, Dario Argento n’est plus que l’ombre de lui-même, Roberto Benigni semble avoir quitté le cinéma au profit du théâtre, et même Nanni Moretti continue de faire des films. Mais voilà, force est de reconnaître que la résistance s’organise face au consensus mou, quelques cinéastes ambitieux (Placido, Sorrentino, Crialese, Muccino, etc…) ayant eu les moyens de s’imposer comme des valeurs sûres. Matteo Garrone en fait assurément partie, bien que Gomorra soit tout de même son sixième film et qu’il s’agisse de son premier à avoir réellement su s’exporter au-delà de l’Italie. Amplement mérité, le Grand Prix cannois signait aussi le retour d’un cinéma frontal et engagé qui ne craint pas de mettre les mains dans la merde pour en détailler toute la composition au grand jour : ce que des cinéastes comme Elio Petri avaient tenté auparavant en stigmatisant les dérives mafieuses d’un système politique vérolé de l’intérieur, Garrone le poursuit avec Gomorra, dont le scénario fut tiré du magistral récit documentaire de l’écrivain et journaliste Roberto Saviano. Un récit tendu et ultra-documenté, où l’ensemble des activités de la désormais célèbre Camorra (surnom donné à la mafia napolitaine) étaient révélées, décrites une par une, décortiquées à grands coups de faits glaçants et de statistiques terrifiantes (dont quelques-unes figurent dans le film, juste avant le générique de fin), ce qui n’a pas manqué de mettre Saviano dans une position dangereuse, puisque ce dernier vit sous protection policière depuis la publication de son livre. Matteo Garrone, lui, n’entendait pas faire une retranscription documentaire et littéraire de l’œuvre de Saviano. L’objectif était autre : si le livre brisait le silence sur les méfaits de la Camorra par la force des mots et des faits, le film pénètre cet univers pour en capter toutes les forces qui s’y concentrent, sans jugement ni constat moralisateur. Une pure œuvre de cinéma, en somme, où la quête de réalisme pur n’altère en rien la force cinématographique qui se dégage de chaque scène, de chaque plan, de chaque cadre. Comme les moyens forts ont été utilisés, inutile de dire qu’on sort de ce film-choc sur les rotules.

Comme les exemples sont toujours plus parlants pour révéler les composantes d’une entreprise mafieuse aux ramifications multiples, cinq histoires précises délimitent à elles seules la structure narrative de Gomorra. Histoire n°1 : Don Ciro (Gianfelice Imparato) est un intermédiaire de la Camorra qui distribue de l’argent aux familles des mafieux emprisonnés, mais tombe un jour dans un piège organisé par deux sécessionnistes ayant déclaré la guerre à leur ancien clan, ce qui le pousse à envisager de trahir ses employeurs pour sauver sa peau. Histoire n°2 : Totò (Salvatore Abruzzese), un jeune garçon qui effectue un travail de livreur pour l’épicerie de sa mère, réussit à se faire intégrer dans un gang camorriste qui sévit dans sa cité, mais les tensions entre le gang et ses adversaires vont l’amener tragiquement à choisir son camp, au risque de trahir sa famille et ses amis. Histoire n°3 : Pasquale (Salvatore Cantalupo), un couturier lié de manière étroite à un employé de la Camorra, accepte de donner secrètement des cours à des tailleurs chinois, eux-mêmes en compétition avec la Camorra, jusqu’au jour où son secret est révélé, mettant sa vie en danger. Histoire n°4 : Roberto (Carmine Paternoster) rejoint une entreprise de retraitement des déchets toxiques dirigée par Franco (Toni Servillo), qui n’hésite pas à employer les moyens les plus illégaux pour se débarrasser de ces déchets, jusqu’au moment décisif où les effets nocifs de ces produits sur la santé de la population amèneront Roberto à changer son point de vue. Histoire n°5 : fascinés par les figures de gangsters au cinéma, deux petites frappes, Marco (Marco Macor) et Piselli (Ciro Petrone), tentent de s’imposer comme gangsters en dérobant de la drogue ou des armes appartenant à un clan camorriste, ce qui leur vaut une succession de menaces de mort auxquelles il ne prêtent aucune attention, trop entêtés à devenir les rois du monde. Plus dure sera le réveil face aux illusions de ce monde où tout semble régi par des forces insidieuses, tapies dans l’ombre, prêtes à surgir pour répandre la mort…

Cinq histoires qui, chose assez rare dans un film à dimension chorale, ne vont jamais s’entrecroiser par un quelconque artifice narratif, le scénario se limitant à une superposition d’intrigues juxtaposées où seuls quelques lieux et personnages reviennent parfois de façon furtive, au détour d’un plan ou d’un coin de cadre. On retient toutefois un épicentre géographique : la cité populaire de Casale Di Principe, située dans la banlieue de Naples, où s’articulent les différentes destinées sur lesquelles le film se concentre. Un décor qui, à lui tout seul, résume le processus de fonctionnement de la Camorra : une immense entreprise criminelle au taux record d’assassinats qui s’insinue dans la vie des classes les plus modestes (voire les plus pauvres), qui prend l’allure d’un serpent venimeux se faufilant sous le vernis des apparences, comme un danger que l’on craindrait sans être capable de le définir. Et tout au long de son film, qu’il se focalise sur tel ou tel personnage, Garrone fait de sa caméra aussi bien un témoin passif, vierge de tout jugement et concentré sur la captation des faits, qu’un outil servant à briser la frontière de l’invisible, ce que sa mise en scène, toujours vivante, illustre à merveille en se délimitant le plus souvent sur un vaste jeu d’oppositions entre ce qui se voit et ce qui se cache. Par exemple, dans une scène, la caméra filme Roberto en train de dériver tranquillement sur ce qui semble être une banale gondole vénitienne, puis se baisse pour révéler l’intérieur (plus large et plus souterrain) de cette gondole où son patron entretient un dialogue à la limite de la manipulation. Et un peu plus loin, alors qu’une poignée de camorristes semblent manigancer quelque chose sur un étage de la cité, la caméra se détourne en bas à droite de l’écran pour épier un mariage heureux où tout le monde fait la fête. Toujours cette idée d’une société basée sur le simulacre et la dissimulation, où gratter le vernis des apparences révèle une belle odeur de soufre.

La scène d’ouverture du film, sans aucun rapport avec les cinq autres intrigues, contenait déjà en soi une symbolique propre à la mise en scène de Garrone et aux exactions sournoises de la Camorra : cinq hommes se détendent dans un salon de bronzage, discutent gentiment, se lancent quelques vannes amicales, et voilà que, sans crier gare, deux d’entre eux sortent les flingues et éliminent les trois autres avant de s’enfuir sans se presser, ne laissant derrière eux qu’une poignée de cadavres sanglants. Cette proximité avec une criminalité à double visage produit ici un dérangeant effet de réalité, très éloigné des partis pris lyriques et classiques des classiques du cinéma mafieux (on est sacrément loin du Parrain), que le cinéaste utilise ici comme outil à double tranchant pour mieux révéler la violence et la perversité du milieu camorriste, ce dernier pouvant être facilement source de fantasmes à l’instar de ce que les jeunes Marco et Piselli s’imaginent à tort. Mais au bout du compte, le style visuel et narratif de Garrone fait surtout preuve d’un refus de toute dramatisation des faits, un peu comme si la mise en retrait s’imposait d’elle-même en raison du vide total de règles et de codes qui régissent ce monde malade, et la sècheresse graphique et filmique qui se dégage de chaque scène choque bien au-delà de la violence. Comprenons par là que, si Gomorra marque durablement la rétine, c’est autant par sa crudité et son réalisme que par sa volonté de livrer une radioscopie du milieu criminel où les choix de mise en scène en arrivent à bloquer tout jugement, voire toute réaction. Le spectateur est alors dans une situation terrible : figé, tétanisé, sans autre réaction que la peur dès lors que la violence se déchaîne, devenant le témoin immobile d’événements horribles où toute marge de sécurité semble avoir été jetée aux orties, ce qui le fait osciller entre fascination et dégoût. Un peu à l’image du tout premier plan du film, où la vision d’un homme figé dans une cabine de bronzage s’accompagne d’une accentuation progressive de la lumière et du volume sonore. L’image est parlante, même s’il s’agit du seul plan où la question du rapport à l’espace, force maîtresse de la mise en scène de Garrone, ne se pose pas vraiment.

Pour le reste, entre des décors qui oscillent entre la saleté et la modernité, des jeux de lumière extraordinaires qui soulignent la dualité du cadre, une bande-son éclectique où la techno religieuse d’Enigma se juxtapose à des tubes populaires de Raffaelo (utilisés ici de façon quasi ironique), un montage qui tend à suivre les individus au plus près pour finalement les perdre dans un cadre élargi où ils ne sont plus que des pions invisibles, et une caméra toujours vivante qui use des travellings latéraux comme des panoramiques avec un brio démentiel, le film épate par sa virtuosité, jamais gratuite et toujours adaptée à la scène en question, à travers laquelle on sent le désir de capter une réalité par les moyens de la fiction, la stylisation de la mise en scène étant là pour jouer sur les échelles de perception d’une réalité qui semble nous dépasser. C’est aussi pour cela que Matteo Garrone ne tente jamais de fluidifier le raccord entre ses séquences, de les relier comme un fil unique qui viendrait tout raccorder : un peu à la manière d’un mikado, son film est un édifice volontairement instable et éclaté, qui opte pour une force d’efficacité abrupte et radicale. Faire simple est ici la règle pour révéler la complexité de ce qui est bien palpable mais qui ne se montre quasiment pas au grand jour. Tout comme la caractérisation de tous les personnages, qu’il convient de bien repérer dès le début du film, Garrone ayant avoué en interview que son film était l’équivalent d’un reportage sur une jungle peuplé de différents animaux. Ainsi donc, dès leur première apparition, Franco est un insecte qui s’extrait du sol (n’oublions pas qu’il fouille la terre pour y enfouir ses produits toxiques), Marco et Piselli sont deux chiens fous, tandis que Pasquale est presque une fourmi entièrement vouée au travail avec ses congénères. Des animaux que l’œil entomologiste de Garrone étudie à la manière d’un scientifique collé à son microscope. Faut-il y voir une œuvre purement comportementaliste ? Oui.

Sec et brutal, Gomorra n’est donc pas un film facile, et l’impressionnante virtuosité dont il faut preuve sur pas moins de 2h15 jamais chiantes demande au spectateur un réel investissement. Mais au bout de ce voyage en immersion au cœur d’une organisation criminelle aux rites terrifiants (notons que l’insertion dans la Camorra passe par un test de courage où l’on se fait tirer dessus en portant un gilet pare-balles), on en sort récompensé. D’une part, en raison de la sensation rare d’avoir réellement approché un univers aux codes impossibles à maîtriser, où l’effet de réalité aura su produire un vrai trouble en même temps qu’une terreur insoupçonnée. D’autre part, parce que les moyens du cinéma, ici mis au service d’un récit fragmenté qui évite les ficelles classiques du genre, aboutissent à l’inverse de ce que l’on pouvait attendre d’un tel film : pas de réelle fascination/haine pour le milieu criminel, juste la sensation d’être sonné par une mise en scène qui opère un croisement perceptible entre la fiction et le documentaire. Il n’y a qu’au début du générique de fin, évocation rapide de quelques statistiques sur l’influence grandissante de la Camorra, que l’on peut enfin revenir à la réflexion et au jugement. Tout ce qui s’est déroulé avant n’était qu’un coup de boule, sournois et radical, dont on risque de garder encore la plupart des marques pour un bon moment. Preuve supplémentaire que Gomorra n’épargne rien ni personne, et surtout pas son spectateur. Juste du grand cinéma qui, à l’instar de ceux qu’il cherche à côtoyer, prend le risque de jouer avec le feu avec la garantie de scotcher son audience au moment le plus inopportun. Imparable.

Réalisation : Matteo Garrone

Scénario : Matteo Garrone, Roberto Saviano, Gianni Di Gregorio

Production : Domenico Procacci

Bande originale : Matthew Herbert, Massive Attack

Photographie : Marco Onorato

Montage : Marco Spoletini

Origine : Italie

Date de sortie : 13 août 2008