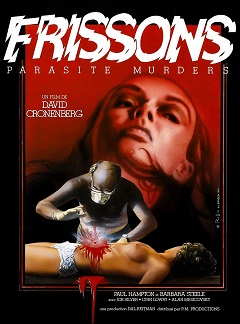

REALISATION : David Cronenberg

PRODUCTION : Cinépix, DAL Productions, Canadian Film Development Corporation

AVEC : Paul Hampton, Joe Silver, Lynn Lowry, Allan Migicovski, Susan Petrie, Barbara Steele, Ronald Mlodzik, Fred Doederlein, Cathy Graham, Joan Blackman

SCENARIO : David Cronenberg

PHOTOGRAPHIE : Robert Saad

MONTAGE : Patrick Dodd

BANDE ORIGINALE : Ivan Reitman

ORIGINE : Canada

TITRE ORIGINAL : Shivers

GENRE : Erotique, Fantastique, Horreur

DATE DE SORTIE : 4 août 1975

DUREE : 1h28

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Une paisible petite île du fleuve Saint-Laurent, au Québec. Un meurtre et un suicide sèment le trouble dans un luxueux complexe immobilier : un scientifique tue une fille, l’éventre et détruit ses organes internes au moyen d’un acide, puis met fin à ses jours. A un autre étage, Nicholas Tudor est pris d’étranges nausées, tandis que sous sa peau, à hauteur de l’estomac, quelque chose s’agite. Le jeune docteur Saint-Luc, médecin attitré de la résidence, découvre que la jeune femme assassinée était en fait le cobaye de son amant, le professeur Hobbes, qui se livrait sur elle à d’étranges expériences. Bientôt, de curieux symptômes frappent la population du complexe…

Acte de naissance du body horror et virus subversif qui a su garder son facteur élevé de propagation, par un David Cronenberg sans masque ni vaccin. Son premier film commercial. Le plus pervers, aussi.

« On voit dans vos films que vous avez vraiment une sensibilité sexuelle exquise, mais on n’arrive pas à la cerner ! » : voilà ce que les patrons de la société montréalaise Cinépix – réputée pour distribuer et produire du porno soft en quantité – ont répondu au jeune David Cronenberg lorsque celui-ci, désireux de devenir cinéaste professionnel, leur projeta en 1974 ses deux premiers films underground. Quiconque a déjà eu l’occasion de visionner Stereo et Crimes of the Future peut juger la remarque justifiée, tant ces deux essais, autoproduits avec presque rien, laissaient transparaître un regard inhabituel sur le corps, et – surtout – le sexe. Cronenberg se plaçait alors à l’extrême limite de la parodie de docu scientifique, à grands renforts de dialogues ouvertement abscons (en off) et de labyrinthes architecturaux qui faisaient passer les comédiens pour des rats de laboratoire, mais ne cachait déjà rien de sa sensibilité d’artiste et de son intellect, tous deux axés sur la peinture d’un monde moderne hermétique à souhait, sur les limites de la technologie et sur le corps comme seule vérité absolue du monde. Quand bien même il est acquis que le futur cinéaste de Vidéodrome et de Crash ne prévoyait pas au départ de faire du cinéma son métier, on peut remercier les huiles de Cinépix de lui avoir permis de concrétiser le projet Frissons, surtout à une époque où la production cinématographique des fabricants de sirop d’érable avait valeur d’encéphalogramme plat. Conscient de cela, Cronenberg aura même failli suivre l’exemple de ses compatriotes Ted Kotcheff et Norman Jewison en zieutant vers Hollywood, notamment chez un Roger Corman très intéressé par son script. Ce qui aura tout changé tient en deux mots : tax shelter. Soit la possibilité pour le gouvernement canadien de financer des films via un système d’aides fiscales, celles-là même dont Frissons sera le tout premier film à bénéficier. Ce qui ne manqua pas de créer un gigantesque scandale, alimenté par un journaliste canadien – avec lequel Cronenberg est toujours fâché aujourd’hui – qui alla jusqu’à incendier le film dans un article très virulent en disant : « Vous devez savoir combien ce film est mauvais, car ce sont vos impôts qui l’ont financé ! ».

Trop nombreuses sont les raisons qui ont suffi à faire tomber cet article merdique dans l’oubli et à offrir à David Cronenberg le statut de génie qu’il conserve encore. Ce qui reste évident aujourd’hui à propos de Frissons (on préfèrera le titre original Shivers, plus significatif) tient moins dans sa « naissance » du style Cronenberg que dans son apport considérable pour le genre horrifique. Film précurseur du body horror, c’est une évidence. Film d’horreur moderne et réaliste, bien sûr, capable de rompre avec plusieurs décennies de concepts fantaisistes. Prototype d’un cinéma anti-référentiel qui ne s’inspire pas de films ou de genres préexistants, mais qui puise toute sa sève dans la réalité la plus banale possible et dans un éventail de théories (médicales, scientifiques, philosophiques, psychanalytiques…). Tout cela dans le but de donner chair à des concepts horrifiques matriciels (cette idée du monstre qui nait du corps et qui s’en extrait préfigure Alien avec quatre années d’avance !) et, pourquoi pas, à prophétiser des théories révolutionnaires sur la dichotomie corps/esprit, sur la fusion du corps et de la machine, sur les nouvelles formes de sexualité, et même sur les dérives d’un cocon scientifique jamais avare en savants fous. Mais au fond, qu’en est-il de Frissons ? Le film marque-t-il vraiment les prémices de l’œuvre à venir de son génial créateur, et surtout, a posteriori, doit-on objectivement l’analyser ainsi ? Ce n’est pas aussi simple que ça. Certes, les bases sont déjà là : un virus qui crée une terrible contamination, d’obscurs complots politiques en sourdine, un effet d’attraction/répulsion pour les possibilités offertes par la technologie, une résurgence dévastatrice de l’organique dans un monde moderne aseptisé et abstrait, etc… Mais au vu d’un jeune cinéaste à ce point débutant, qui ignorait tout des postes techniques sur un tournage et qui se savait aux commandes d’un film d’horreur produit à des fins commerciales, il est permis de s’interroger si le résultat ne relèverait pas tout bêtement du doigt d’honneur total, armé de tout le nécessaire pour créer un effet maximal. C’est que Frissons, à bien des égards, est autant le premier vrai film de Cronenberg que le plus dérangeant – pour ne pas dire le plus pervers – de sa filmo. Cela se ressent tout particulièrement sur l’écart entre ce qui aura lancé l’écriture du script (un rêve dans lequel le cinéaste visualisait une grosse araignée sortir de la bouche d’une femme endormie) et ce qui constitue le résultat final.

Frissons base son récit sur une expérience scientifique effroyable, visant à l’introduction de parasites « utiles » dans le corps humain afin de remplacer des organes dysfonctionnels. Sauf que ce parasite est assez gratiné en soi : une sorte d’étron-pénis, résultat d’un mélange d’aphrodisiaque et de maladie vénérienne, qui doit son existence à un scientifique tout sauf net du nom de Hobbes (clin d’œil astucieux à un philosophe anglais connu pour ses réflexions sur le corps), radié à vie après avoir arnaqué ses confrères et pratiqué des attouchements sur de jeunes étudiantes mineures. La motivation du gars se limitant à exacerber la libido des individus et à transformer ainsi le monde en une « belle et insouciante orgie », son expérience pratiquée sur une étudiante très saute-au-paf s’avère être un ratage si total qu’il s’égorge après avoir pris soin d’étrangler sa belle cobaye. Laquelle, hélas, aura entretemps pris soin de coucher avec nombre des habitants d’un ilot résidentiel, ce qui active une terrible contagion. Et ce parasite, apte à démontrer qu’aucune voie n’est impénétrable (rires), n’en rate pas une pour changer le plus chaste de tes voisins en un insatiable érotomane. Ce côté « étron retourner maison ! » aurait pu donner lieu à un délire gorasse et fendard à la sauce Braindead, mais Cronenberg n’est pas du genre à manier la gaudriole. La subversion, chez lui, a valeur de poil à gratter théorique et scientifique. Ce à quoi il donne vie dans Frissons prend les formes d’un jeu de massacre du consumérisme ambiant, et ce dès son générique d’ouverture : des diapositives publicitaires qui, via une voix off très faux-cul, interpellent le consommateur sur les avantages du building résidentiel Starliner dans lequel va se concentrer toute l’intrigue. On est déjà un peu dans ce que l’écrivain anglais J.G. Ballard avait décrit dans sa Trilogie du Béton : la froideur architecturale d’un bâtiment aussi moderne que géographiquement isolé (on est sur une île située aux abords de Montréal), une avalanche de services censés satisfaire tous les besoins quotidiens de ses résidents, un malaise croissant et une absence de communication au sein de plusieurs couples installés sur place. L’ironie de la chose, c’est que ce cadre formaté et faussement idyllique, symbole direct d’une société qui cadenasse les gens dans leur logique de survie et de consommation, va paraître plus vivant et habité dès lors que l’épidémie se généralisera entre ses murs.

Le récit, mené avec parcimonie, dévoile ses informations au compte-gouttes à partir d’un effet choc inaugural et inexpliqué (le meurtre de la jeune étudiante suivi de l’auto-égorgement de Hobbes). C’est presque comme un caillou jeté sur une surface d’eau, avec des cercles concentriques qui vont ensuite former la résonance toujours plus claire de cet effet choc, épicentre d’une épidémie impossible à contrôler. Toutefois, si Cronenberg maîtrise la structure de son scénario et la dissémination ludique de ses enjeux, il peine à amplifier sa mise en scène comme on devrait s’y attendre, la faute à une expérience de tournage ultra-rapide (à peine deux semaines !) qui ne lui aura pas laissé le temps de peaufiner sa gestion de l’espace et du décor. Rien de grave en soi, car il sait compenser avec autre chose. Déjà en créant la terreur à partir de rien, jouant à loisir sur les échelles de plan (une traînée de sang sur le mur), sur le hors champ (un frigo ouvert qui dessine la seule trace de lumière dans une pièce plongée dans le noir), sur les variations de filmage (une vue subjective dans le couloir d’un parking souterrain) et sur la matière même du corps (un homme parle à son ventre comme si quelque chose s’agitait à l’intérieur). Ensuite en faisant du gore non pas une valeur ajoutée pour impressionner la galerie mais un thème à part entière, prompt à offrir un relief évocateur à l’image la plus répugnante qui soit – voir comment le parasite s’infiltre par les pores de la peau et ressort par la bouche à grands renforts d’hémoglobine ! Enfin par un défilé exhaustif de tout ce que l’ordre moral peut condamner en matière de déviances : inceste père-fille, gérontophilie montée en partouze, pédophilie dans un ascenseur, gamines tenues en laisse par leurs parents, etc… Dans ces moments-là, Frissons se met à poil, dévoilant son vrai visage subversif. Autrefois lu comme une métaphore du Sida, le film de Cronenberg dresse surtout d’étonnantes passerelles entre des effets de contamination tantôt théoriques tantôt physiques, lui garantissant ainsi de trouver résonance sous une forme nouvelle au fil des décennies – le zombie-movie des 70’s ou la pandémie de Covid-19 peuvent ici constituer d’intéressants angles analytiques.

On se rend vite compte que Frissons repose sur un effarant paradoxe : Cronenberg se place ici du côté du parasite, ne laissant à l’humain que le rôle d’une victime sans relief, d’ores et déjà promise à une irréversible réinvention du corps et de l’esprit. C’est que le cinéaste comprend et entérine la position même du parasite : non pas une menace franche, mais un organisme qui cherche à survivre et à se développer, tel un être humain dont la survie dépend autant de sa multiplication que de l’épuisement consumériste de ses propres ressources (ceux qui connaissent par cœur les dialogues de Matrix, suivez mon regard…). En cela, le climax de Frissons offre à la filmo de Cronenberg ce qui constitue peut-être son seul et unique happy end, aussi gonflé soit-il : une foule hystérisée, lancée à l’assaut du monde pour en faire un lupanar XXL, une orgie continue et éternelle où tout le monde pourra jouir sans entrave, sans tabou et sans interdit moral. Jamais Cronenberg n’aura été aussi loin dans la provocation qu’avec ce constat final. Point de regard orienté sur la révolution sexuelle ou l’état d’une société sclérosée par le puritanisme, mais la cristallisation objective de cette prééminence absolue du sexe, autrefois prophétisée par le Wilhelm Reich de La Fonction de l’orgasme. On croirait même entendre ce dernier au détour de quelques dialogues de Frissons : « La maladie, c’est l’amour partagé de deux corps étrangers », « Tout est érotique, tout est sexuel, même le fait de mourir et d’exister physiquement », etc… Face à ce déluge quasi-priapique, le symbole d’une société paranoïaque et repliée sur elle-même prend ici le visage de l’ultime résistant du film : un médecin blond et antipathique qui fait passer son sacerdoce avant son plaisir, qui préfère le téléphone à la discussion en face-à-face, et qui ne répond jamais aux avances d’une infirmière nymphomane (la très sexy Lynn Lowry !). Plus fort encore, alors que l’épidémie ne provoque pas de morts à proprement parler, ce médecin du nom de Saint-Luc (tiens tiens…) est ici le seul personnage à traiter le danger en tirant dessus comme dans une foire aux zombies ! Soit un homme moderne rongé par la solitude – le futur Rage déclinera le même point de vue sur la femme – et qui s’effraie de tout ce qui tend à modifier l’ordre établi, à commencer par ce désir croissant d’émancipation sociétale, drivé par les adeptes de la « nouvelle chair ».

Au-delà d’une puissance symbolique inépuisable, Frissons continue de s’imposer en virus filmique qui étend son influence d’une décennie à l’autre. Les superbes cicatrices qu’il aura laissé sont encore visibles, des scènes les plus mémorables d’Alien jusqu’aux épanchements gore du fameux Horribilis de James Gunn (qui ira jusqu’à copier la scène du viol parasitaire de Barbara Steele dans la baignoire) en passant par cinq décennies de body horror dont David Cronenberg fut autant le chantre que le prophète. En apprenant son métier sur le tas, épaulé et encadré par les personnes adéquates (dont un producteur nommé Ivan Reitman qui venait tout juste de réaliser son premier film Fox Lady pour le compte de Cinépix !), le bonhomme aura posé la première pierre d’un mur artistique toujours plus fascinant et ambigu. Chez lui, toute frontière est mouvante de même que la subversion est à lire comme un acte bénéfique et non une agression. Ressentir l’inconfort a pour fonction de bousculer l’extérieur afin de mieux stimuler (et remettre en perspective) l’intérieur. Telle est la signature d’un grand cinéaste athée, matérialiste, voire existentialiste au sens le plus sartrien du terme, qui, plus que tout, pense son époque et son art comme des expériences de chimie, mélangeant des concepts et des théories pour qu’un vivier de perspectives sociologiques, aussi novatrices que perturbantes, puissent être révélées aux yeux du monde. Et comme la science a parlé, mieux vaut conclure en laissant la parole à l’intéressé :

Pour moi, toute forme d’art est subversive, car elle ne peut pas se plier aux règles de politesse et de bienséance. Il y a beaucoup de films grand public qui se veulent rassurants et confortables, y compris avec des passages effrayants. Ils servent à renforcer le statu quo, à vous extraire légèrement de votre quotidien. A mes yeux, ce n’est pas de l’art. L’art doit contrer le statu quo, ce qui n’implique pas forcément qu’il doive prêcher pour une révolution politique. Il se doit d’être un miroir qui nous confronte à nous-mêmes, à notre situation, bonne ou mauvaise, et qui nous fait réfléchir sur notre condition et notre existence. Quiconque aspire à devenir artiste doit inévitablement prendre cela en compte. Il faut vouloir déranger le public et frapper quelques murs, même si cela ne vous enchante pas. Pour ma part, je pense être quelqu’un d’espiègle : je joue avec les concepts, les métaphores, les images, les connexions entre elles. Je m’efforce toujours de ne pas rester à la surface des choses, d’aller au plus profond pour voir ce qui se passe, comment fonctionnent les choses. Cela dérange beaucoup de gens, et pour moi, cela prouve que l’on est un artiste sérieux.

David Cronenberg