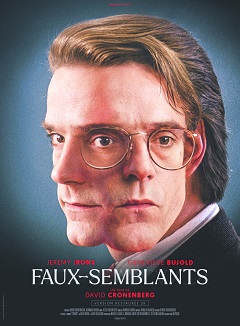

REALISATION : David Cronenberg

PRODUCTION : Morgan Creek Productions, Mantle Clinic II, Téléfilm Canada, Capricci Films

AVEC : Jeremy Irons, Geneviève Bujold, Heidi von Palleske, Barbara Gordon, Shirley Douglas, Stephen Lack, Nick Nichols, Lynne Cormack, Jill Hennessy, Jacqueline Hennessy

SCENARIO : David Cronenberg, Norman Snider

PHOTOGRAPHIE : Peter Suschitzky

MONTAGE : Ronald Sanders

BANDE ORIGINALE : Howard Shore

ORIGINE : Canada, Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : Dead Ringers

GENRE : Drame, Fantastique, Horreur

DATE DE SORTIE : 8 février 1989

DUREE : 1h55

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Deux vrais jumeaux, Beverly et Elliot Mantle, gynécologues de renom, partagent le même appartement, la même clinique, les mêmes idées et les mêmes femmes. Un jour, une actrice célèbre vient les consulter pour stérilité. Les deux frères en tombent amoureux, mais si pour Elliot elle reste une femme parmi tant d’autres, pour Beverly elle devient la femme. Pour la première fois, les frères Mantle vont penser, sentir et agir différemment…

Fusion et confusion au cœur de l’un des plus grands films de David Cronenberg, chef-d’œuvre suprême sur la gémellité qui marque le début d’une nouvelle ère, plus cérébrale et perturbante, dans sa filmo.

Si les distributeurs français n’ont pas toujours fait preuve d’une grande intelligence pour ce qui est de traduire les titres des films de David Cronenberg, Faux-semblants fait figure d’exception. Par rapport à un titre original qui sonne encore aujourd’hui trop « série B », le titre français du film paraît plus adapté dans le sens où il rend justice à la véritable sensibilité du cinéaste canadien, certes déjà fasciné par le faux et la ressemblance en tant que ressorts d’ambiguïté, mais dont la propension à pimenter ses récits d’un humour franc du collier dit tout de son désir de brouiller les pistes. David Cronenberg, un adepte du sérieux métaphysique ? Jamais de la vie. Il y a juste en lui un sérieux indiscutable dans le traitement du genre fantastique – on garde toujours en mémoire l’extraordinaire degré de crédibilité scientifique qui caractérisait La Mouche – mais aussi une mise à distance constante vis-à-vis de ce qu’il explore. En clair, il y a deux David dans un seul Cronenberg, ou l’inverse. Et ça tombe bien : le film dont il est ici question, en plus de tout faire fonctionner par deux, nous met constamment en alerte devant la moindre certitude, comme s’il fallait nécessairement en tirer deux angles de lecture au lieu d’un. Un film sur des faux-semblants par un cinéaste faussement semblable à celui qu’il était avant ? Croire à cela, c’est déjà se confronter à un faux-semblant. Le double jeu est donc autant à anticiper qu’à embrasser dans un film qui explore le trouble à la fois généré et ressenti par deux frères jumeaux. L’origine du projet est d’ailleurs elle aussi double : d’une part un article de journal du début des années 70 qui révélait le suicide de jumeaux gynécologues et spécialisés dans le traitement de la stérilité, d’autre part le roman Twins de Bari Wood et Jack Geasland qui s’empara de ce fait divers en y plaquant une homosexualité latente entre les deux frères (une idée sensationnaliste et psychologiquement fausse aux yeux de Cronenberg). Si l’on part du principe que le rêve de tout être humain est d’asseoir son unicité et son identité, alors la gémellité apparaît sinon comme un obstacle, en tout cas comme un effet de miroir déstabilisant. D’où Faux-semblants, chef-d’œuvre suprême sur la fusion gémellaire, la complémentarité dominant/dominé et l’impact dévastateur d’une séparation.

Ses précédents films ayant déjà frappé fort pour toucher les consciences, pourquoi Faux-semblants fut celui qui intronisa David Cronenberg dans la cour des cinéastes majeurs des années 80, ce dernier allant jusqu’à y voir le film à partir duquel il estima enfin être devenu un vrai cinéaste ? Mieux vaut ne pas y voir un quelconque signe de maturité, tant elle était acquise depuis ses débuts. Sans doute que les signes d’une « évolution » sont à glaner dans un script peut-être plus accessible, pour le coup assez éloigné du Grand-Guignol à la sauce Sam Raimi ou Peter Jackson, mais aussi dans la propension de Cronenberg à traiter le cinéma fantastique sous un angle encore plus réflexif, à l’image de ce que Vidéodrome et La Mouche avaient concrétisé. Faux-semblants peut ainsi se lire a posteriori comme l’inauguration d’une nouvelle voie (une « nouvelle chair » ?), orientant l’art viscéral de Cronenberg vers une optique plus cérébrale, et mettant la présence du dérèglement physiologique à l’arrière-plan, voire même à la poubelle – si l’on excepte quelques scènes de cauchemars organiques. Un virage stratégique qui se justifiait de par le sujet du film, à savoir la gémellité. Or, même s’il prenait alors racine dans le fait réel que l’on évoquait plus haut, ce sujet-là n’avait rien d’une terre vierge aux yeux de Cronenberg. Il suffit de se rappeler qu’à la fin de Scanners, le duel des deux frères Vale (Stephen Lack) et Revok (Michael Ironside) aboutissait contre toute attente à un transfert inédit, cristallisant une seule et même identité par l’annihilation d’un premier corps et l’insertion de l’esprit de celui-ci dans l’autre enveloppe corporelle. Une Identité qui, dans le cas de Scanners, se limitait à une idée fixe (la fraternité) en dépit de l’opposition de leurs psychés respectives et du combat diabolique auquel ils se livraient tout au long du film. Le thème de la gémellité, idéal en soi pour élargir l’éternelle fascination cronenbergienne pour la frontière entre la chair et l’esprit, fait donc monter encore d’un cran le vertige et la réflexion.

La carrière de Cronenberg étant elle-même aussi évolutive que les créations scientifiques qu’elle met en scène, Faux-semblants se veut très clairement un prolongement de La Mouche. C’est en effet la seconde fois où le cinéaste s’écarte des espaces ouverts, plus ou moins représentatifs d’un échantillon représentatif de la société, au profit d’espaces toujours plus restreints, via un nombre toujours plus réduit de personnages (dont un savant assimilé à un artiste) qui s’adaptent au cadre clos pour amplifier la logique interne et maladive qui les travaille. Même lorsque le récit fait mine de s’ouvrir vers l’extérieur à de rares occasions (des conférences par-ci, des remises de distinction par-là), l’assistance visualisée a tôt fait de réduire l’univers de ses deux protagonistes à celui qui leur est propre, à savoir un corps médical dont on ne s’extrait pour ainsi dire jamais. Les deux décors récurrents du film – l’appartement et la clinique des frères Mantle – entretiennent ainsi des similitudes plastiques et architecturales en lien direct avec la fusion des cadres privés et professionnels pour les deux frères. Tout ce qui est extérieur n’est que satellite, sans impact réel pour eux… mais pas sans impact signifiant pour nous. Et dès l’instant où Elliot et Beverly Mantle apparaissent à l’écran, tout est fait pour prendre acte d’un cadre dessiné et autogéré par leur psyché. Dès la première scène, leur enfance est ainsi décrite par le biais d’une discussion sur le sexe en lien avec la fécondation en milieu aquatique (ils vont même jusqu’à proposer à une jeune voisine de coucher avec eux dans une baignoire à des fins d’étude) et leur look de nerds à lunettes est à peu près aussi inquiétant que cette permanence du débat scientifique qui semble régir leur vie. Si l’on ajoute à cela l’absence de parents à l’écran (ouf, pas d’explication freudienne à deux balles !), difficile de ne pas anticiper la dimension d’espace mental que va acquérir la suite du scénario.

C’est peu dire que l’effet se concrétise sans perdre de temps. Une fois matérialisée à l’âge adulte sous les traits d’un extraordinaire Jeremy Irons, la double entité Mantle est perçue comme une fratrie de gynécologues réputés dont le double quotidien est régi par le partage constant (le logement, le lieu de travail, les femmes…) et le départage accessoire (l’un se fait parfois passer pour l’autre, et vice versa). Combinant leurs différences jusqu’à se fondre en un seul être unique et complet, les deux frères ont su s’emboîter par le relatif ascendant que l’aîné Elliot (cynique et arrogant) a su prendre sur son cadet Beverly (timide et taciturne) : l’un contrôle les échanges avec le monde extérieur par une mécanique de « jeu » tandis que l’autre se blottit dans son cocon intérieur en investissant de plein fouet le monde du savoir. D’un côté le désir de reconnaissance sociale, de l’autre le souci de connaissance fondamentale. La surface et la profondeur en parfait équilibre, symbole d’une entité commune. Si l’un ressent les choses, l’autre se doit de le ressentir aussi : c’est là le concept (im)posé par Elliot pour garder intact cet effet de synchronisation. Jusqu’à ce qu’une certaine Claire Niveau (Geneviève Bujold), actrice célèbre admise dans leur clinique pour un cas rare d’utérus trifide qui la rend stérile, ne devienne tout à coup objet de désir amoureux pour Beverly, laissant de facto s’effriter son lien fusionnel et gémellaire avec Elliot.

Rien qu’avec l’installation d’un lien fort entre deux jumeaux (incarnés par le même acteur) et son effritement via la superposition des identités, Cronenberg pouvait s’assurer le minimum syndical en captant l’ambiguïté de l’esprit par l’expression corporelle (ou l’inverse). Son génie aura été de ne pas s’en contenter. Aborder le thème de la gémellité, propre à la notion de similitude, induit d’aborder en premier lieu la notion de fusion. Les frères Mantle n’y sont pas représentés comme de simples entités aux points de vue opposés, mais quasiment comme les deux faces d’une même personne, l’une étant aussi bien le miroir physique que la projection psychique de l’autre. Là où le cinéaste installe un élément de menace pour cet équilibre, c’est dans la fragilité existentielle de Beverly, laquelle contraste très finement avec la décontraction cynique d’Elliot. Le tour de force de Cronenberg est donc d’avoir réussi à exprimer la fusion des deux frères en la confrontant à des éléments qui entretiennent la confusion sur cette fusion. En témoigne une scène tout sauf anodine où Elliot, en congé pour un séminaire sans la présence de son frère, reçoit deux jumelles prostituées – jouées par les sœurs Jill et Jacqueline Hennessy – dans sa chambre d’hôtel. Pour pouvoir les différencier, il leur explique les règles : l’une va l’appeler Bev, l’autre va l’appeler Elly (les deux frères s’appellent toujours par leurs diminutifs qui, si on les associe, forment presque le prénom « Beverly » !). C’est l’éternel schéma sophiste consistant à définir une entité comme étant « deux », ou tout du moins deux entités qui s’additionnent pour n’en former qu’une. Mais c’est aussi un acte pathologique à la limite de la schizophrénie, jouant sur la gémellité en tant que relais du narcissisme, voire d’une fascination à la lisière de l’homoérotisme. Ce qui éclatera ensuite de façon plus tangible dans cette scène de danse à trois où, par le biais d’une connaissance intime placée entre les deux frères, surgit alors le désir d’Elliot de fusionner de façon sensorielle avec Beverly – l’évanouissement de ce dernier et la réanimation par bouche-à-bouche se passent de commentaires. Être deux, c’est être l’un « contre » l’autre en tant que soi-même.

La présence de Claire (Geneviève Bujold), sorte de troisième tête qui transforme la figure siamoise en hydre tumultueuse, tend donc à écarter ces deux entités, à les dissocier pour les emmener vers un territoire inconnu. Le fait qu’elle entoure son utérus trifide d’une analyse très freudienne (cette anomalie vectrice de stérilité serait la réponse de son corps à cet état psychique qui l’entraîne vers des relations sadomasochistes) rend la situation encore plus trouble, l’humiliation qu’elle dit vouloir désirer s’opérant ici avec un attirail chirurgical (des garrots et des pinces en lieu et place des cordages et des chaînes) et prenant l’aspect d’un accouchement « à vide ». Mieux encore : lorsque Elliot met les choses au clair avec elle, son obsession à lire l’existence comme un « rôle à jouer » gagne en relief. En effet, l’entendre reprocher à Claire d’avoir « introduit un élément perturbateur, voire destructeur, dans la saga des frères Mantle » prouve bien que l’existence des deux frères n’est au fond qu’une création scénarisée et Claire un pur aiguillage narratif qui honore par sa seule immixtion dans le récit la fonction d’un bon scénario (en gros, jouer le plus possible sur les ruptures de ton et les déviations narratives). Son nom et son prénom sont aussi des indices en soi : elle est « claire » et « niveau » dans le sens où elle est consciente du danger à rester près des frères Mantle (« manteau » au sens littéral, « mental » au sens phonétique) et de l’élévation qu’elle représente aux yeux d’un Beverly de plus en plus enclin à s’émanciper de son frère. A partir du point de rupture qu’elle incarne, plus rien ne va : d’une part, Elliot choisit de délaisser quelque peu la clinique pour un poste plus prestigieux, et d’autre part, Beverly se réfugie dans le sommeil et la drogue à défaut des bras d’une Claire trop longtemps absente à cause de son travail. L’un est en danger. Les deux sont en danger. Leur réussite, jusqu’ici indéniable, se mue peu à peu en échec lorsqu’un grave incident, survenu lors d’une délicate opération chirurgicale, les prive du droit de « pratiquer la chair ».

La seconde moitié du film prend alors les contours d’un huis-clos étouffant, irréversible, dans un appartement toujours plus proche d’un squat pour camés, avec un désordre indescriptible et un lino jonché de détritus divers. Vision d’une toxicomanie à double sens entre deux jumeaux, chacun cherchant à réguler l’autre par le contrôle des drogues afin de retrouver leur synchronicité perdue, mais dont l’effet de distinction s’efface peu à peu sous l’effet de la paranoïa et de la folie. Cronenberg met alors en scène l’impensable, à savoir la séparation par la confusion, avec cette idée terrifiante que, si le corps est moins le réceptacle de l’âme que l’âme elle-même, la mort d’un corps pourrait laisser jaillir l’âme du corps défunt pour se réfugier dans le corps jumeau, tout comme le climax final de La Mouche laissait supposer que Seth Brundle (Jeff Goldblum) se réincarnait symboliquement dans le ventre de l’être aimé grâce au télépod. Lorsque l’un rejoint l’autre dans la mort, était-il toujours un ou deux après la disparition de l’autre ? Au-delà de la fusion du corps et de l’esprit, au-delà de la réflexion entre science et conscience, au-delà de la gémellité en tant que métaphore des rapports de « couple » (parent/enfant, frère/sœur), Faux-semblants en vient ainsi à dépasser son propre thème pour toucher à une intimité perverse, à ce conflit entre le charnel et le cérébral, avec comme personnages/cobayes de vrais scientifiques qui tentent de raisonner et de contrôler leurs passions réciproques. De quoi nous laisser un vrai et terrifiant nœud dans la gorge lors d’une scène finale certes ambiguë à souhait mais limpide sur la complexité de la figure du « double » et sur ce glissement psychologique que tout sentiment – notamment amoureux – peut faire naître. La puissance désagréable de Faux-semblants et l’impact viscéral qu’il a sur nos consciences ne se discutent donc pas. Tout comme la prestation d’acteur de Jeremy Irons, considérée par l’auteur de ces lignes comme la plus hallucinante de l’Histoire du 7ème Art, et dont les mille émotions conflictuelles qu’elle produit sont promptes à renouveler la lecture et l’identité du film au gré des visions répétées.

On en oublierait presque de signaler avec quelle malice Cronenberg se plait à nous ressortir ici sa fascination pour les mutations du corps, mais en limitant le symbolisme graphique à la simple peinture d’un enfer cérébral qui tend à s’accroître. Chez lui, la vision d’un corps humain modifié, retravaillé ou martyrisé, presque à l’image des peintures obsessionnelles de Francis Bacon, impose une fascination durable qui traverse l’écran sans crier gare, et la peur suscitée par le film n’en est que plus viscérale. S’il s’écarte des déferlements gore et graphiques dont faisaient preuve les précédents films du « ciné-psy de Toronto », Faux-semblants fait tout de même assez fort en matière de passerelle entre l’inner horror et l’inner beauty. En vrac : l’idée saugrenue d’Elliot de créer des concours de beauté pour les organes humains (une utopie qui se concrétisera dans Les Crimes du Futur trois décennies plus tard), l’élaboration par les deux frères d’instruments chirurgicaux évoquant à plus d’un titre des outils de torture, la présence d’un « mathématicien des métaux » (joué par le Stephen Lack de Scanners) qui inclut son propre travail créatif en tant qu’objet d’exposition, etc… Sans oublier une scène, graphiquement la plus mémorable, qui synthétise à elle seule le film tout entier : un cauchemar hallucinatoire sous forme de partie à trois sanglante où Elliot et Beverly se retrouvent dans un lit, reliés l’un à l’autre par un affreux cordon ombilical dans lequel Claire mord à pleines dents. Voir le « corps étranger » de la fratrIe Mantle extraire de ce cordon ce qui s’apparente à un fœtus rejoint en soi l’acte final d’éventration d’Elliot par Beverly : encore et toujours cette obsession à explorer l’intérieur de cet autre « soi-même », de ce corps qui est soi tout en naissant de soi. Tout comme David Cronenberg, d’un film à l’autre, n’a jamais cessé de soumettre le corps cinématographique à une science interdite dont il est le chirurgien-roi. De quoi rendre Faux-semblants plus glaçant, plus dérangeant, parfois même plus impénétrable qu’il ne l’était à sa sortie.