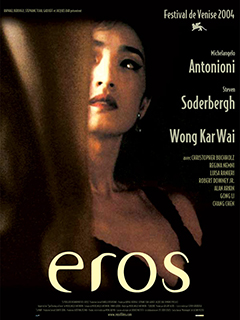

REALISATION & SCENARIO : Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh, Wong Kar-wai

PRODUCTION : Block 2 Pictures, Roissy Films, Rezo Films

AVEC : Christopher Buchholz, Regina Nemni, Luisa Ranieri, Robert Downey Jr, Alan Arkin, Ele Keats, Gong Li, Chang Chen

PHOTOGRAPHIE : Marco Pontecorvo, Steven Soderbergh, Christopher Doyle

MONTAGE : Claudio Di Mauro, Steven Soderbergh, William Chang

BANDE ORIGINALE : Enrica Antonioni, Vinicio Milani, Chico O’Farrill, Peer Raben

ORIGINE : Etats-Unis, France, Hong Kong, Italie, Luxembourg

GENRE : Drame, Erotique

DATE DE SORTIE : 6 juillet 2005

DUREE : 1h46

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Variations en trois parties sur l’érotisme et le désir par trois maîtres du cinéma contemporain : Michelangelo Antonioni avec Le Périlleux enchaînement des choses, Steven Soderbergh avec Equilibre et Wong Kar-Wai avec La Main…

La méfiance est toujours de rigueur face aux films à sketches. Entrer dedans nécessite une approche en deux temps : d’abord cibler l’origine du concept (les « segments » sont-ils centrés autour d’un lieu ou d’une thématique ?), ensuite juger la cohérence de cette association de talents. Pour le meilleur (The Theatre Bizarre, Les Infidèles, Tokyo !) comme pour le pire (Paris je t’aime, Four Rooms), le constat final n’aura jamais varié : le manque d’hétérogénéité est impossible à esquiver dans ce genre d’entreprise. Dans le cas d’Eros, on décroche le gros lot en matière d’exemple épineux – et donc passionnant – à analyser. Jugez plutôt : la réunion insensée de trois grands cinéastes (Antonioni, Soderbergh, Wong Kar-wai) autour d’un sujet délicat (la sensualité), avec les peintures de Lorenzo Mattotti et la douce voix de Caetano Veloso pour servir de transition entre les segments. On sent venir d’ici une sorte de festival de Cannes au format pocket (et c’est un peu le cas), mais aussi la crainte de voir se juxtaposer de faux liens généalogiques (et c’est vraiment le cas). A vrai dire, la dimension disparate du projet trouve vite son origine : déjà embarqué sur le tournage de Le Mauvaise Education, Pedro Almodovar déclina l’invitation et fut remplacé par Steven Soderbergh, cinéaste ô combien brillant mais dont la filmo semblait peu reliée au concept d’érotisme. Or, ce serait oublier que le terme eros, tiré du nom d’une divinité grecque, évoque aussi bien le sexe que la puissance créatrice – les deux étant ici intrinsèquement liés. D’où la nécessité de visionner ce triple programme sous l’angle exclusif de la sensation, cette dernière étant la plus à même de cristalliser la matière érotique de chaque segment. Et comme chaque cinéaste a joué selon ses propres règles, trois sens sont ici sollicités : la vue, l’ouïe, le toucher.

Quiconque s’est déjà frotté à sa filmographie sait pertinemment que chez Michelangelo Antonioni, le regard a une place prépondérante. Ne pas limiter l’intérêt d’un plan à ce qu’il est censé raconter par le son, mais davantage à ce qu’il semble chuchoter par l’image, par la pure scénographie et par la disposition des choses au sein même du plan. Antonioni a toujours procédé ainsi, avec un style infrasensible qui n’appartenait qu’à lui et qui, là encore, se reconnait en à peine trois plans. Il suffit d’un cadre idyllique où l’on sent un blocage qui ne dit jamais son nom (un couple se dispute dans une villa toscane), d’un environnement où les choses matérielles troublent autant que la chair humaine, d’un désir qui ne passe plus entre les êtres et d’une crise qui ne s’analyse que par un verbiage lourdement littéraire. Ajoutez à cela une intrigue tirée du recueil qui cimentait déjà le scénario de Par-delà les nuages (qu’Antonioni réalisa avec le soutien de Wim Wenders), et l’affaire semble réglée : le maestro est chez lui, on est en terrain connu. Or, si érotisme il y a ici, il s’infiltre partout sauf lorsque s’active la nudité des comédien(ne)s – la seule scène de sexe filmée ici par Antonioni ne procure aucun frisson. Et pourtant, c’est dire que le résultat, à mi-chemin entre la sophistication antonionienne et le porno-soft pour dimanche soir sur M6 (deux genres tombés en désuétude), s’impose comme un tohu-bohu torride au possible.

La réception très mitigée d’Eros lors de sa présentation à la Mostra de Venise 2004 devait beaucoup aux ricanements qui auront accompagné le segment d’Antonioni, comme si le cinéaste, désormais incapable à 90 ans de reproduire ses fulgurances d’antan, passait pour un vieil obsédé gâteux. Gâteux, non, mais obsédé, ça oui, puisque tout devient ici sexuel (corps, feuillage, rocher, rivage, maison…). L’obsession du cinéaste pour le sexe féminin se manifeste ici dans des cadres où tout prend la forme d’un vagin : une maison-tour phallique avec une porte-fente, un étroit tunnel de branchages, une cascade d’eau s’écoulant d’une falaise, une maison gavée d’escaliers et de couloirs, un croisement donnant à deux routes la forme d’un « V » très équivoque, sans parler d’un cabriolet profilé façon suppositoire qui roule très lentement sur deux espaces très étroits (d’abord l’entrée d’une propriété, ensuite un pont suspendu). Le titre de ce segment (Le périlleux enchaînement des choses) en devient même cristallin dans cet instant étrange où, dans un restaurant de bord de mer, le délicat lâcher d’un verre sur le lino se voit relié à la hausse du niveau de décibels de la table voisine. Antonioni signe ainsi une errance au sein de purs symboles érotiques qui, par leur enchaînement, signifient la montée du désir, la fin de l’attente, le début du frémissement. Son numéro de funambule entre le sublime et le ridicule n’est certes pas sans risque (on y trouvera un grotesque ballet final entre deux femmes nues sur la plage), mais la beauté de ses images et la grâce de ses mouvements de caméra suffisent à faire de cet ultime film un testament aussi digne que modeste – le maestro décèdera trois ans plus tard.

On le disait plus haut : de par son statut de remplaçant et son apparente non-familiarité avec le thème de l’érotisme, Steven Soderbergh passerait presque pour un intrus au sein du projet Eros. Il n’empêche que son Equilibre, exercice de style sous influence du film noir des années 50 (avec la photo noir et blanc qui va avec), reste très intéressant. Son concept de base vaut déjà le détour, ne serait-ce que pour le désir de théoriser l’érotisme en tant qu’espace mental voué à ne prendre vie qu’au travers des rêves racontés : lors d’une séance d’analyse, un publicitaire nerveux (Robert Downey Jr) raconte son rêve érotique à un curieux psy (Alan Arkin) qui tente de conserver l’équilibre entre l’écoute de son patient et son voyeurisme via la fenêtre de son cabinet. Avec une sensualité qui tutoie le niveau zéro, ce segment se veut davantage un jeu de mikado entre un réel qui s’effiloche et un fantasme qui se concrétise, le tout en vue d’explorer la psyché masculine de l’Oncle Sam des 50’s. En tant que tel, le dispositif fonctionne très bien : Soderbergh soigne ses cadres et son esthétique, impose à ses deux acteurs un jeu on ne peut plus chorégraphique, et utilise l’imaginaire (c’est-à-dire tout ce qui n’existe pas dans la pièce) pour susciter le doute entre réalité et fantasme. Pour le jeu sur le sensoriel à l’état pur, certes, ça vaut peanuts. Mais pour le jeu sur les mécanismes du rêve, là, il y a de quoi grignoter…

Il n’est pas surprenant que le meilleur segment d’Eros soit non seulement le dernier mais aussi le plus long – celui-ci avoisine presque la moitié du film. Au vu de son titre, La Main ne laisse déjà aucun doute sur l’ambition de Wong Kar-wai : pour l’immense cinéaste d’In the mood for love et de 2046, tout sera ici une question de toucher, et voire même de doigté ! Dès ses premiers instants, on prend déjà la pleine mesure de la déflagration sensuelle à laquelle va se résumer ce grand petit film : un jeune tailleur timide (Chang Chen) doit prendre les mesures d’une séduisante courtisane (Gong Li), mais celle-ci, témoin de son trouble érotique, lui ordonne soudain de se déshabiller et se met à lui caresser le sexe. En l’état, du jamais-vu chez Wong Kar-wai, osé sans être explicite, excitant sans être obscène. Une « gâterie » en bonne et due forme qui, pourtant, ne sera ici qu’un point de départ à tout ce qui forge depuis longtemps le style de Wong Kar-wai. Tout transpire ensuite la volupté des sentiments contrariés, la peinture d’un amour impossible qui se revit a posteriori toujours plus violemment par le filtre de la mélancolie. Avec un érotisme qui se décline pour le coup au travers d’un brillant champ lexical de la caresse. Celle du sentiment qui pénètre l’esprit jusqu’au charivari intérieur. Celle du tissu qui entoure les formes élégantes de l’objet du désir. Celle de la main qui s’enfonce dans une robe vide et cristallise ainsi la passion pour un fantôme du passé. Celle du corps dont les mouvements chorégraphiés suffisent à agir sur l’esprit et à faire fondre l’âme.

Le fétichisme vestimentaire était certes déjà à l’œuvre dans les précédents films de Wong Kar-wai – il suffit de repenser aux robes hallucinantes portées par Maggie Cheung dans In the mood for love. Mais jamais peut-être le cinéaste ne s’était montré aussi limpide et exquis sur le pouvoir incontrôlable (incontrôlé ?) de la posture. Que cette dernière manifeste un désir de fuite ou de rapprochement aboutit toujours au même effet : le désir est toujours là, jamais pleinement assouvi parce que toujours contrarié. Jusqu’au dépérissement final qui déchire le cœur en mille petites lamelles, bloquant le sentiment amoureux dans une zone où la réminiscence, aussi douloureuse soit-elle, devient reine. D’où une forme qui atteint son inestimable pouvoir d’ivresse par les formes, ici mises en scène et en valeur avec une précision de grand tailleur. De ce fait, Wong Kar-wai peut clairement se prévaloir d’être l’un des rares dignes héritiers d’Antonioni, en tout cas de ceux qui ont su en décliner à leur sauce la maîtrise commune du sensoriel et de l’expérimental. Il n’en fallait donc pas davantage pour que son segment, prototype idéal de haute couture filmique, tricoté, ourlé et orné comme une sublime robe chinoise, s’impose sans difficulté comme le grand vainqueur de ce passionnant ménage à trois que constitue Eros.

1 Comment

« De la haute couture » aussi en matière d’analyse filmique!