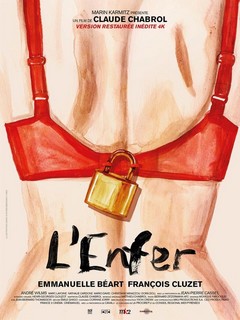

REALISATION : Claude Chabrol

PRODUCTION : CED Productions, Cinémanuel, France 3 Cinéma, MK2 Productions

AVEC : François Cluzet, Emmanuelle Béart, Marc Lavoine, Nathalie Cardone, André Wilms, Thomas Chabrol, Mario David, Jean-Pierre Cassel, Christiane Minazzoli, Noël Simsolo, Dora Doll, Yves Verhoeven

SCENARIO : Henri-Georges Clouzot, Claude Chabrol

PHOTOGRAPHIE : Bernard Zitzermann

MONTAGE : Monique Fardoulis

BANDE ORIGINALE : Mathieu Chabrol

ORIGINE : France

GENRE : Drame, Thriller

DATE DE SORTIE : 16 février 1994

DUREE : 1h38

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Tout sourit à Paul : il devient enfin propriétaire de l’auberge où il travaillait et épouse Nelly, une des plus belles femmes de la région. Celle-ci lui donne très vite un enfant. Mais Paul a des problèmes de dettes et subit la concurrence d’autres aubergistes. Il se met à boire de plus en plus, et surtout, il est persuadé que Nelly le trompe. Il finit même par entendre des voix qui le lui affirment, jusqu’à en devenir littéralement fou…

C’était au départ un film – inachevé – d’Henri-Georges Clouzot. Ce fut finalement un film – le meilleur – de Claude Chabrol. Faites gaffe au vertige de la jalousie, il va être particulièrement violent…

Pourquoi L’Enfer ? Plusieurs raisons, à vrai dire. D’abord parce qu’un certain Henri-Georges Clouzot s’y est bel et bien frotté en 1964 et n’en est pas revenu intact. Le mauvais œil l’avait à l’œil lorsqu’il se lança dans la création de cette œuvre légendaire aux péripéties multiples, et il aura fallu attendre un terrible infarctus au bout de trois semaines pour que le couperet – et la délivrance – finisse par tomber. L’Enfer selon Clouzot n’existera jamais en tant que film, mais il a été vécu pour de vrai. Un remarquable documentaire de Serge Bromberg et Ruxandra Medrea, sorti en 2009, revenait en détail sur le cauchemar de production de ce film, dont l’intrigue tenait pourtant sur un mouchoir de poche. Il y était question de Marcel (Serge Reggiani), tenancier d’un petit hôtel de province situé en contrebas d’un viaduc du Cantal, qui se retrouvait soudain dévoré par le démon de la jalousie à force de passer son temps à épier sa très (trop ?) belle femme Odette (Romy Schneider). Doutes, filatures, soupçons, discussions et colères au programme d’une étude avant tout plastique de la jalousie, qui voyait Clouzot, par ailleurs bénéficiaire d’un budget illimité (chose impensable aujourd’hui !), puiser dans l’art optique et cinétique afin de traduire à l’écran la déformation de l’univers extérieur. Entouré de plusieurs chefs opérateurs et ingénieurs du son, le cinéaste du Corbeau et du Salaire de la peur ouvrait bien grand les vannes de l’expérimentation : filtrages de couleur, images kaléidoscopiques, trouées modernistes, avec l’icône Romy et son regard qui poignarde… Des images inouïes, saisissantes d’inventivité, mais qui révélaient surtout à quel point l’homme faisait fausse route. En tentant une greffe impossible entre le classique et l’expérimental, Clouzot entamait alors la même spirale infernale que son protagoniste, toujours plus isolé à l’intérieur de sa création, focalisé moins sur la globalité que sur des détails chimériques, et persistant à poursuivre son idée folle jusqu’à y laisser la santé. Son dernier film La Prisonnière, tourné quatre ans plus tard, conserva malgré tout de beaux restes de cette folie des grandeurs (des profondeurs ?) qui menaça d’engloutir tous ses participants.

La seconde raison, c’est qu’en 1993, le scénario original de ce film inachevé fut transmis par Inès Clouzot – veuve du cinéaste – au producteur Marin Karmitz, lequel s’empressa alors de faire appel à Claude Chabrol dans l’espoir de faire sortir ce script du purgatoire. La question se posait sans tarder : comment Chabrol pouvait-il se couler dans la même logique expérimentale que Clouzot ? Question légitime, tant le cinéaste du Boucher et de La Cérémonie pouvait presque être défini comme le vilain petit canard des cinq têtes pensantes de la Nouvelle Vague. Chez lui, il n’avait jamais été question de réinventer la matrice cinématographique (c’était le boulot de Godard), d’orchestrer de savants dispositifs narratifs guidés par l’improvisation (c’était le pré carré de Rivette), de se noyer avec délice dans le jeu de la séduction et des hasards amoureux (c’était le génie de Rohmer) ou de viser un certain encartage de l’auteurisme à forte teneur autobiographique (c’était le problème de Truffaut). On n’aura pas souvent raté l’occasion de lui coller une étiquette de classiciste suranné. On aura même été jusqu’à le croire acquis au peaufinage d’une mise en scène de téléfilm et bloqué dans le ressassement ad nauseam d’un sujet invariable (le mal tapi sous l’apparence de la normalité, avec les rapports de classe en guise de filtre). A tort, car Chabrol était de ces cinéastes qui pratiquaient le low-profile (cette « virtuosité invisible » qui fit jouer Howard Hawks et John Huston dans la cour des très grands) et dont la marotte consistait surtout à créer des fausses histoires, à base de personnages troubles et de mystères irrésolus, jusqu’à une fausse conclusion qui fuyait le point final au profit de la porte ouverte. Avec, en guise de référence systématiquement chuchotée d’un film à l’autre, l’indispensable art hitchcockien que Chabrol n’aura finalement jamais tutoyé d’aussi près qu’avec L’Enfer, zénith insoupçonné d’une filmo en dents de scie.

Là où Clouzot avait sans doute visé trop compliqué dans sa mise en scène de la jalousie, Chabrol vise donc plus simple, en apparence, vers un traitement « à plat ». La première grande intelligence du cinéaste aura été de se limiter à la toute première version du scénario d’origine – celle qui ne comprenait pas encore le cinétisme subliminal et bizarroïde de Clouzot – et d’en ôter la construction initiale en flash-back, histoire que cette étude clinique de la folie prenne place dans une narration on ne peut plus progressive. Cette idée de « progression » n’est pas une vue de l’esprit. Elle est littérale. Alors même que l’on redoute une folie peut-être trop arrimée au quotidien, les premières scènes cimentent déjà les bases d’un film en entonnoir, structuré comme les parois de l’Enfer, où tout découle d’un sidérant travail en amont sur la perception du temps. La rencontre de Paul et Nelly, leur mariage (qui s’achève sur l’espoir d’un enfant), la promenade du bébé dans sa poussette : trois scènes successives, découpés sans aucun effet de transition, qui font passer plusieurs années en un raccord de plan. Un rythme d’abord très rapide qui ne cessera par la suite d’être ralenti, à mesure que la parano de Paul vis-à-vis de sa femme gagnera en intensité. Des semaines, on passera ensuite aux jours, puis aux heures, aux minutes et finalement aux secondes lors d’un climax aussi ambigu qu’effroyablement anxiogène. Cet « enfer » que Chabrol dessine narrativement est autant celui d’une jalousie obsessionnelle que celui d’un temps qui n’existe plus – le film s’achève d’ailleurs sur un panneau « Sans fin » qui se passe de commentaires. Au fond, tout comme son maître Hitchcock, Chabrol se fiche éperdument de savoir si la belle Nelly (Emmanuelle Béart) trompe ou non son mari Paul (François Cluzet). Ici, la faute importe moins que le soupçon, ce dernier ne faisant que s’autoalimenter sans délimitation dans le temps.

Sur cette épure apparente d’un scénario vertigineux, la façon dont les personnages sont définis mérite aussi le coup d’œil. Pas de caractères définis à gros traits par des signes distinctifs visibles comme le nez au milieu de la figure. Pas de vecteurs d’une dramaturgie stricto sensu qui irait d’un point A vers un point B avec une linéarité en béton armé. Pas même de ces personnages-fonctions que Chabrol aura souvent coiffé d’un patronyme appuyé (« Legagneur », « Deneige », « Sancho », « Sibaud », « Lellet », « Charmant-Killman », etc…) dans le seul but de laisser untel ou untel lâcher une remarque sarcastique par le biais du jeu de mot – on a le droit de trouver ça casse-burnes. Dans L’Enfer, les personnages sont des surfaces sur lesquelles toute certitude est condamnée à glisser sans pouvoir se relever. C’est que la puissance d’observation dont fait preuve la caméra de Chabrol consiste ici à ne caractériser personne, à protéger qui que ce soit de toute tentative de sauvetage ou de condamnation. Prendre fait et cause pour un personnage ne rime à rien dans une intrigue pareille. Preuve en est que la fiction centrale que l’on suit – celle d’un Paul maladivement méfiant – est perpétuellement mise en concurrence avec une autre fiction à double visage – celle d’une Nelly à cheval entre l’épouse aimante et la vamp adultère. Les identifications successives de l’une par rapport à l’autre (et vice versa) ne cessent d’être soumises au doute, donc à la critique. Peut-être pour la première fois (la seule ?) de sa carrière, Chabrol utilise sa caméra et ses cadres pour abolir toute distance entre le protagoniste et le spectateur. Lorsque l’axe consiste à filmer François Cluzet de dos, tout est dit : une introspection viscéralement reflétée par l’effet du cadrage, un dialogue avec une voix intérieure qui surclasse les sons extérieurs, un doute qui submerge le spectateur. Lorsque le regard d’Emmanuelle Béart (belle à damner un saint dans un rôle à cheval entre la pute et la vierge) fixe la caméra lors d’une partie de ski nautique, les pulsions et les frustrations de Paul ne sont plus seulement visées – nous voilà aussi piégés que lui. Et dans cette même scène, lorsque Paul observe depuis la berge Nelly glisser folle de joie derrière le hors-bord, Chabrol le cadre à nouveau de dos, à contre-jour, dans une forêt de pins qui jouxte la plage. Le voilà relégué en ombre chinoise, figé comme les arbres qui l’entourent, noyé dans la noirceur, incapable d’avancer vers la lumière.

Cette sensation de « carte postale » suggérée par le décor est elle aussi un leurre génial. Ayant judicieusement choisi de délocaliser l’action des vallées de l’Auvergne vers les espaces sensuels du Midi (on reste toutefois en plein été), Chabrol en profite surtout pour jouer avec l’imagerie du terroir provincial. Un jeune garagiste bronzé et carrossé comme un playboy (Marc Lavoine), une amie pin-up qui ne porte pas le nom de Marilyn pour rien (Nathalie Cardone, future interprète de Hasta siempre), un médecin très attentionné (André Wilms), un couple de clients âgés et toujours amoureux (Jean-Pierre Cassel et Christiane Minazzoli), voire même un jeune serveur appliqué (Thomas Chabrol) : toute la faune locale devient ici un vivarium à suspicions pour Paul, ce dernier ne cessant de tramer des rivalités, de projeter des fantasmes sur des amitiés bien affichées (Nelly et Marilyn sont-elles amantes ?). La présence dans l’hôtel d’un cameraman amateur joué par Mario David (qui figurait déjà au casting du film éponyme de Clouzot) ajoute encore au trouble : toujours armé de sa caméra, celui-ci persiste à créer des images qui, une fois projetées sur un écran (et casées de manière malicieuse dans le montage de Chabrol), renforcent la folie de Paul. De ce fait, l’image idyllique – celle du couple autant que celle du décor – se brouille et se défait, comme si le cinéaste tranchait à grands coups de ciseaux dans une photo radieuse. La caméra impose alors un point de vue qui guette toute apparition de pourriture sur un écrin de beauté. Le sens véritable du mot « passion » (quelque chose qui échappe à la raison) s’en retrouve ainsi renforcé : multiplication des visions adultérines, crescendo de violence éclair, mémoire brouillée par des approximations et des oublis. Et les visions cinétiques de Clouzot, que d’aucuns croyaient aptes à esthétiser à outrance une réinterprétation maladive et délirante du monde, achèvent de trouver ici le meilleur remplacement qui soit, via de très beaux effets de surimpression qui morcèlent l’image et un montage quasi épileptique de scènes fétichistes (meurtres, éclairs, sexe…) que l’on croirait extraites d’un giallo.

Implacable dans son emballage de rébus chaotique, L’Enfer devient toujours plus insoutenable à mesure que Chabrol laisse sa mise en scène dire ce que la raison ne peut exprimer. Le monde extérieur vole en mille morceaux à force de se faire puzzle-dédale (voir ce village du Midi cadré comme un labyrinthe mental, où Paul suit Nelly alors même qu’un couple marié sort de l’église), les sons extérieurs passent en sourdine au profit de bruitages perturbants (un bourdonnement d’abeille accompagne ici un plan subjectif sur un plein soleil), le choix de la double focale accentue le flou psychologique de Paul tout en lui refusant le flou visuel au sein des échelles du plan (douter est devenu aussi vital pour lui que de respirer), un léger décadrage placé en contrechamp des images mentales d’un adultère consommé dit tout de cette tempête qui s’agite dans le crâne, un long couloir d’hôtel dessine une entrée à choix multiples sur un inconscient délirant (chaque porte de chambre engendre un nouveau soupçon), et une image hallucinatoire complètement dingue fait voir à Paul deux infirmiers cagoulés comme des cambrioleurs. Impressionnant comme jamais il ne l’avait été, François Cluzet démontre au centuple que donner chair à une folie névrotique et opaque lui réussit bien mieux que ses récentes – et trop fréquentes – incarnations de bourgeois psychorigides gagnés par le survoltage. Quant à Chabrol lui-même, ses meilleurs films, des Biches à La Demoiselle d’honneur en passant par Le Cri du hibou et Merci pour le chocolat, ont toujours été ceux qui filmaient des fous et qui faisaient le choix de ne jamais chercher à s’extraire de leur folie. Comme on le disait plus haut, L’Enfer est sans fin : le piège se refermera sans se clore, tel un piège inachevé qui nous mettrait face à une impasse inéluctable. Pourquoi « l’enfer » ? Parce que c’est les autres ? Non, parce que c’est soi-même. Et parce qu’on l’a vécu pour de vrai.