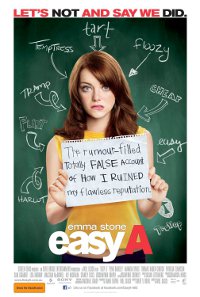

En 1987, dans L’amour ne s’achète pas, le personnage incarné par Patrick Dempsey « louait » contre de l’argent les services d’une jeune fille populaire de son lycée, laquelle devait faire croire qu’ils formaient un couple. Le but : passer du statut de looser patenté à celui de mec cool et branché et ainsi intégrer le groupe dont il subissait autrefois les moqueries permanentes. Le film de Steve Rash s’intéressait ainsi aux notions de groupe et de quête identitaire chez les adolescents, toutes deux interdépendantes vis-à-vis d’une pression sociale inévitable à cette période. L’intrigue illustrait donc à l’image les propos rapportés par les membres du Breakfast club, deux ans auparavant dans le chef-d’œuvre de John Hugues. Changement de point de vue dans Easy Girl : un homosexuel paie Olive Penderghast (géniale Emma Stone) dans l’optique d’une connivence lui permettant de se faire passer pour hétéro, et ainsi ne plus subir l’homophobie ambiante. Vous l’aurez compris, le film suit cette fois-ci la jeune fille qui se fait payer, et celle-ci multipliera les arrangements financiers qui la feront devenir un attirant centre d’attention. En reprenant le même postulat de départ que le film cité plus haut et en empruntant le plan-séquence qui introduisait déjà Trois heures, heure du crime – autre teen-movie estampillé 80’s – dans cette même intention de montrer le lycée comme un réseau à part entière, Will Gluck décide d’inscrire ouvertement Easy Girl dans une tradition précise. Celle des films de John Hugues, de ces teen-movies qui s’intéressaient de très près aux états d’âme de leurs personnages et qui par-dessus tout, les comprenaient.

Easy Girl, de par son évidente volonté d’hommage aux meilleurs représentants du genre, mais aussi au gré de son récit, dresse un constat de la jeunesse actuelle en la confrontant aux générations précédentes. Celle de leurs parents bien entendu (lesquels avaient donc passionné John Hugues), mais pas que. Ce A que finira par arborer fièrement l’héroïne (et donnait au long-métrage son titre original, Easy A), c’est celui d’Adultère. Le même que fut condamnée à porter Hester Prynne dans le roman de Nathaniel Hawthorne, La lettre écarlate, après avoir « pêché » avec un autre homme que son mari. Will Gluck force ainsi la comparaison entre deux époques bien distinctes (le roman date de 1850) mais qui trouvent quelques points communs dans les réactions de leurs sociétés respectives. En une rumeur de coucherie, Olive devient populaire. Elle dira d’ailleurs qu’aujourd’hui être populaire, c’est être supérieur. Et se sentir supérieur implique d’avoir un tableau de chasse plus important que les autres. Mais l’engrenage dans lequel elle mettra le doigt fera d’elle une trainée, d’où le A cousu sur sa poitrine pour répondre au souhait des étudiants, celui de ne voir en chacun qu’un trait de caractère particulier qui le définirait. Sa meilleure amie se targue même d’être appelée « big tits », et les points de vue de chacun se limitent à homo, catho ou… salope, dans leur vision d’autrui. En cela, rien n’a changé depuis les années 80.

Ce qui a changé en revanche ne sont donc pas les traits de caractères, mais les personnalités. Les parents de l’héroïne seront à ce titre révélateurs de cette évolution. Décomplexés et sans tabou, ceux-ci affichent une liberté de ton propre à leur génération, en parfait désaccord avec celle prétendument exhibée par les ados actuels, plutôt timorés si l’on en juge certaines réactions (une lycéenne se vante d’être une bitch pour s’être fait toucher la poitrine) ou actes (cette même ado soi-disant libérée qui finira par rejoindre le groupe des conservateurs). Très bien dialogué, Easy Girl touche ainsi à tous les codes du genre tout en optant pour une approche rafraichissante des relations : celle entre les parents (qui ont donc grandit dans les années 80) et leur fille change notamment du tout-venant habituel. Aucun conflit, simplement des délires, une complicité et un goût pour le bon mot qui font plaisir à voir. De là à faire une déclaration d’amour aux 80’s, il n’y a qu’un pas que Will Gluck franchit très clairement : des extraits de Gagner ou mourir, Seize bougies pour Sam ou… L’amour ne s’achète pas, sont là pour opposer deux jeunesses bien différentes. Là où les ados du Breakfast club finissaient par voir et assumer en chacun d’eux les stéréotypes auxquels on les limitait, ceux de Easy Girl cherchent à être définis comme tels avant de rejeter cette forme d’identification. De même, ils préfèreront payer Olive que tenter de la séduire. C’est donc en toute logique que son cœur sera finalement pris par celui qui acceptera son image plutôt que celle qu’elle renvoie aux autres, dans un dénouement nostalgique aux allures de revival 80’s.

Et ce final était attendu. Pour autant, le fait que le film clame d’un bout à l’autre sa volonté de faire « à la manière de » n’est en aucun cas un aveu de faiblesse et de respect abusif de ses ainés. Easy Girl emprunte une voie certes balisée, honore les codes du genre mais les dynamite souvent par une énergie comique digne de ce nom (sans être un modèle de rythme, le film n’ennuie jamais) et des personnages aux personnalités bien marquées. Ce qui n’est pas la moindre des qualités quand on ambitionne d’étudier des points de vue d’ados qui ne reflètent qu’un trait de caractère. Au gré de séquences qui fonctionnent à défaut de surprendre, Emma Stone démontre une nouvelle fois qu’elle a tout le charme d’une Molly Ringwald de l’époque Rose bonbon. Pas de doute, si l’on ira voir The amazing Spider-man, ce sera surtout pour elle ! En l’état, elle demeure un superbe argument (tout comme le reste du casting) en faveur de cette fort sympathique comédie ignorée par nos distributeurs.

Réalisation : Will gluck

Scénario : Bert V. Royal

Production : Will Gluck et Zanne Devine

Photographie : Michael Grady

Bande originale : Brad Segal

Origine : USA

Titre original : Easy A

Date de sortie 15 juin 2011

NOTE : 4/6