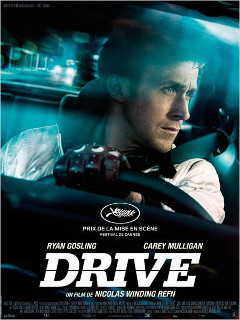

REALISATION : Nicolas Winding Refn

PRODUCTION : Bold Films, Odd Lot Entertainment, Marc Platt Productions, Seed Productions…

AVEC : Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Oscar Isaac, Albert Brooks, Ron Perlman…

SCENARIO : Hossein Amini

MONTAGE : Matthew Newman

PHOTOGRAPHIE : Newton Thomas Sigel

BANDE ORIGINALE : Cliff Martinez

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Thriller

DATE DE SORTIE : 05 octobre 2011

DUREE : 1h40

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Un jeune homme solitaire, « The Driver », conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, il a son propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de ses employeurs autrement qu’en conduisant, et au volant, il est le meilleur ! Shannon, le manager qui lui décroche tous ses contrats, propose à Bernie Rose, un malfrat notoire, d’investir dans un véhicule pour que son poulain puisse affronter les circuits de stock-car professionnels. Celui-ci accepte mais impose son associé, Nino, dans le projet. C’est alors que la route du pilote croise celle d’Irene et de son jeune fils. Pour la première fois de sa vie, il n’est plus seul…

Retrouvez notre dossier consacré au festival de Cannes 2011

En sortant de la projection, on ne sait plus quoi dire. On reste sans voix, interloqué, subjugué, étourdi, lessivé par autant de virtuosité. Mais soyons honnêtes : on s’en doutait un peu avant même d’y aller. Le parcours jusque-là sans aucune faute de Nicolas Winding Refn, l’incroyable radicalité de ses choix de carrière, l’audace suprême de traitement des genres qu’il aura investi, son sens du filmage et de l’immersion qui n’appartient désormais qu’à lui, le Prix de la mise en scène remporté à la surprise générale au dernier festival de Cannes : tout laissait présager une claque dont on aurait du mal à se remettre. Sauf que le choc ressenti à la vision de Drive ne se résume pas à une simple démonstration de savoir-faire surpuissant, mais bien à une redéfinition globale d’un genre à part entière, à la réappropriation de ses codes puis à leur embrasement progressif. Une démarche que tant de cinéastes contemporains, de Sam Peckinpah à Johnnie To en passant par William Friedkin et Michael Mann, n’ont jamais cessé d’ériger en manifeste absolu, considérant à juste titre que le respect des genres et leur transgression étaient consubstantiels. Ici, après la chronique sociale mâtinée de polar ultraviolent, le faux biopic détourné en introspection kubrickienne, et le film de vikings revisité à la sauce Kenneth Anger, Refn prend le polar d’action comme base d’un nouveau projet artistique. Sauf qu’en matière de courses-poursuites et de nervosité de l’intrigue, on est ici à des kilomètres de la saga Fast & furious, on laisse le mythique Point limite zéro très loin dans le rétroviseur, et on ne cherche jamais à réitérer l’hyperréalisme granuleux de French Connection. Plus motivé que jamais à ne surtout pas refaire ce qui a déjà été fait, Refn s’approprie le cadre fermé d’une œuvre de commande (ici, une adaptation d’un roman de James Sallis, dont la réalisation devait initialement être confiée à Neil Marshall) pour y installer son goût du renouveau. Avec, en bout de course, un film d’action d’une classe hallucinante dont les choix de mise en scène (irréprochables) imposent de nouveaux standards.

A première vue, pourquoi devrait-on parler de redéfinition des codes dans le sens où l’intrigue se révèle finalement plus simple qu’elle n’en a l’air ? C’est précisément dans ce refus de la complexité et cette recherche de l’épure que le polar d’action a su se redéfinir au cours des vingt dernières années, certains ne voyant dans ce genre qu’un prétexte au réalisme cru, à la violence frontale ou au nihilisme exacerbé (notons quelques polars brillants des années 70-80, signés Friedkin ou Ferrara). Par chance, une poignée de cinéastes ont su redonner au genre ce qui pouvait lui manquer cruellement : l’expérimentation. Alors, forcément, lorsque l’on ose sortir un mot pareil, bon nombre de gens n’en finissent pas de sortir les flingues ou de crier au portnawak, à la seule différence que l’expérimentation, loin de n’être qu’un manifeste artistique propice à de nouvelles approches auxquelles on risquerait de rester étranger, peut parfois être considéré comme un retour à la simplicité.

D’un côté, très influencé par les ombres rassurantes de Leone et de Melville, le brillant Johnnie To aura pu renouer avec un sens de la tension et du suspense aujourd’hui rarissime, où l’étirement de l’attente, l’omniprésence du silence et le mutisme mystérieux des êtres orchestraient une authentique symphonie des sens, véritable épure des conventions du genre qui répondaient avec malice à la pyrotechnie hollywoodienne. Aujourd’hui encore, on garde en mémoire les plages nocturnes de PTU, les éclairs de brutalité d’Exilé ou les fulgurances esthétiques de Vengeance. Et d’un autre côté, s’il y aura bien un cinéaste qui aura su s’imposer en maître du polar d’action moderne, c’est bien le prolifique Michael Mann, dont le fascinant triptyque sur les codes du polar (Heat, Collateral et Miami Vice) aura installé une approche inédite du genre : des récits minimalistes qui touchaient à l’abstraction au fur et à mesure de leur étirement infini, des personnages dévorés par un profond questionnement existentiel, un goût pour l’expérimentation visuelle et le brouillage des perceptions, un filmage en HD qui créait paradoxalement le doute sur la réalité de ce qui est filmé. La simplicité recherchée se traduisait alors par un souhait de travailler la matière visuelle et sonore du genre, de la remodeler en lui donnant une intensité plus affirmée, de la redéfinir en jouant sur les infimes degrés de variation de ses codes.

Du coup, que pouvait être l’étape suivante ? Certainement pas une approche plus visuelle et graphique du polar, étant donné que le travail de Michael Mann avait amené le genre vers un point de non-retour, et encore moins une approche jouant sur le filmage en temps réel, déjà portée au firmament par de nombreuses séries télévisées (dont 24 et The shield). Avec ce nouveau film, Nicolas Winding Refn aura trouvé la parade idéale, finalement assez logique : d’une part, renouer avec la fluidité d’une intrigue claire, définissant son parcours et sa destination à la manière d’un métronome (sans oublier d’y placer une infinité de lignes de fuite narratives), et d’autre part, laisser de côté les expérimentations visuelles pour élaborer un filmage assez hétérogène, où la quête éperdue de plasticité se voit absorbée par un montage à la fois moderne et artisanal. Le changement dans la continuité, en somme, ce qui permet au film d’établir un lien direct avec une flopée de polars d’action des années 70 (il n’y qu’à admirer la stupéfiante mise en valeur des corps par rapport aux espaces) tout en les inscrivant dans un contexte contemporain.

Avec, en plus de ceci, le désir de Refn de tout miser sur un équilibre parfait entre l’image, le son, l’espace et le mouvement : quatre notions vitales dont l’adéquation s’inscrit dans chaque scène, qu’il s’agisse des plus calmes (les moments de stase où le silence en dit infiniment plus que n’importe quelle parole) comme des plus agitées (les courses-poursuites, furtives et sidérantes, en mettent littéralement plein la gueule). En outre, son montage joue aussi bien sur l’étirement de l’attente (ce qui, associé à de légers zooms, crée une tension hallucinante) que sur la surprise des impacts sonores (le moindre coup de feu nous fait bondir du siège). Et la simplicité s’impose dans chaque séquence, laissant le soin au cinéaste de n’y installer que le strict nécessaire. Par exemple, pour filmer la traque d’un bad guy par le protagoniste, il n’en faut pas beaucoup à Refn pour se distinguer de ses contemporains : un tueur, une victime, une nuit qui privilégie l’obscurité et affaiblit la perception des éléments, une vaste plage au bord d’un océan aux vagues déchaînées, la lumière d’un phare qui fait presque figure de sonar sur un décor ressemblant à un terrain de chasse, une caméra HD qui capte de façon sidérante les variations d’ombre et de lumière. Et enfin, dès que le héros passe un ultime coup de fil déterminant à jamais son destin, Refn se contente de le cadrer de dos, totalement immobile, face à un vaste parking aux étages superposés, où plusieurs voitures se confrontent dans des sens opposés. Une façon d’exprimer la multiplicité des possibilités qui s’offrent à lui, même si, au fond de lui, la route à prendre est désormais choisie et invariable.

Le protagoniste de Drive est à lui seul un livre ouvert et fermé, une opacité à part entière, que l’époustouflant Ryan Gosling, déjà considéré il y a quelques années comme l’un des plus grands espoirs du cinéma hollywoodien, épouse avec une aisance quasi surnaturelle. Son personnage est donc empreint d’une puissante dualité : jeune garagiste au nom inconnu, accessoirement cascadeur pour le cinéma en raison de ses incroyables facultés de conducteur, il est aussi un pilote monnayant ses services à la mafia pour des opérations nocturnes à très gros risque. Le temps d’une séquence d’ouverture absolument inoubliable, où se déroule un entrepôt par deux malfrats ainsi que leur fuite dans la voiture du pilote, les règles sont fixées : une fenêtre de cinq minutes d’attente durant le casse, puis une démonstration de furtivité assez sidérante pour échapper aux forces de police lâchées à ses trousses.

Par le biais d’une remarquable idée de mise en scène (une fuite en voiture avec, en fond sonore, le déroulement d’un match sportif qui conditionne chaque improvisation sur le trajet) et d’un cadre qui isole le protagoniste dans la maîtrise absolue de son élément (dans sa voiture, il est toujours filmé soit de profil, soit à travers le rétroviseur interne), le cinéaste filme avant tout un être qui utilise les éléments qui s’offrent à lui pour défier le cours des choses. Avec, si l’on observe bien, une caractérisation au-delà du mystérieux, ne laissant filtrer que peu d’indications sur son passé et son avenir. Un dialogue nous met d’ailleurs au parfum sur ses débuts de garagiste : tout comme l’indique son mentor Shannon (joué par Bryan Cranston, héros de la série Breaking Bad), il semble qu’il ait débarqué d’un seul coup, comme ça, sans que l’on sache d’où il venait, exactement comme One-Eye, personnage mutique et central de Valhalla Rising, débarquait dans le récit sans aucune explication, tel un mystère fascinant. En définitive, à la manière du Samouraï, ce protagoniste se révèle éminemment melvillien, à la fois mutique dans ses expressions et schizophrène dans son mode de fonctionnement, quasiment autiste à tout ce qui l’entoure, n’existant que pour mener à bien sa mission, et dont les règles de conduite vont voler en éclats dès lors qu’un grain de sable s’invitera dans le mécanisme.

Un joli grain de sable, néanmoins : Irene (Carey Mulligan), jeune et jolie serveuse qui dissimule son anxiété maladive derrière une infinie douceur, vivant une existence assez morne en compagnie de son fils. Dès lors que le héros semble très attaché à cette jeune femme et décide de lui cacher sa véritable activité, le soupçon d’une love-story impossible entre ces deux univers opposés semble s’installer, avec tout ce que cela suppose de passages obligés. Et voilà que Refn casse assez finalement la règle : le mari d’Irene (Oscar Isaac) sort de prison au bout d’une demi-heure, ce qui place le héros dans une optique d’ange protecteur, désireux de veiller sur l’harmonie de cette petite famille désormais recomposée. Une harmonie qui s’éteint évidemment très vite : à la suite de plusieurs coups de théâtre successifs, leur vie est menacée, et alors que la mafia et les truands sortent leurs menaces et leurs flingues, notre pilote, également menacé de mort, se lance dans une vendetta impitoyable.

Pour traduire ce revirement interne, le cinéaste se contente de jouer sur les motifs visuels et les schémas émotionnels : le héros porte un blouson blanc (orné d’un scorpion jaune) qui devient de plus en plus rouge au fil des scènes, ses actions sont moins limitées par l’improvisation que par une planification extrême des événements. Il y a, en outre, un second aspect, bien plus intriguant, qui prend davantage d’importance au cours de cette deuxième partie, à savoir l’idée du masque, porté par le héros à chacune des cascades qu’il effectue sur les tournages de scènes d’action. Une idée qui renvoie évidemment à Bronson, où le héros utilisait le masque et la création aussi bien comme une pure expression artistique que comme une façon de rappeler au spectateur la frontière entre réalité et fiction. Un être qui se cherche une identité par le déguisement, et qui, dans Drive, utilise le déguisement au profit de sa vengeance, afin de masquer sa vraie identité aux yeux du monde. Une identité qu’il masque du début à la fin, cela dit, tant on ne saura jamais précisément ce qui se passe dans sa tête (une fois encore, l’opacité du jeu de Ryan Gosling épate à tous les niveaux), et cette ambiguïté se voit également renforcée et exprimée par la bande-son du film, absolument électrique, alternant des plages atmosphériques de Cliff Martinez (compositeur attitré de Steven Soderbergh) avec des tubes électro-pop qui sidèrent par leur musicalité hypnotique (et dont les paroles reflètent assez bien les états d’âme du personnage).

Reste une question que l’on est en droit de se poser : avec Drive, Nicolas Winding Refn fait-il du cinéma globalement plus accessible ? Oui, à la seule différence que cette idée d’un film plus grand public ne le prive en aucun cas de sa patte originale et lui permet de s’épanouir davantage. Là où une œuvre de commande aurait pu le priver de sa liberté d’artiste, c’est finalement le contraire qui se produit : avec un scénario d’une simplicité désarmante sur lequel il impose une virtuosité de tous les instants, il fait preuve d’une liberté d’expérimentation et d’audaces qui transparait à chaque scène. Ce qui, du coup, ne l’empêche pas de répéter son goût pour l’extrême et la transgression : à ce titre, même si le film reste relativement sobre, on aura tout de même l’occasion de savourer une explosion de tête au shotgun, un défonçage de gueule façon Irréversible dans un ascenseur, ou encore un règlement de compte au marteau dans un tripot d’arrière-salle rempli de danseuses à poil (ce qui renvoie assez clairement à Orange mécanique de Kubrick). Même les méchants, eux aussi sous influence cinéphile, y sont typés avec humour et gourmandise, en dépit de leur cruauté : Albert Brooks s’avère très souvent ahurissant en truand classe qui, à n’importe quel moment, peut se muer en bête de sadisme sans scrupules, et Ron Perlman, qui restera à jamais hanté par son rôle culte dans le Hellboy de Guillermo Del Toro, s’éclate comme un gamin dans la peau d’un malfrat aussi vulgaire que décalé (sa façon d’enchaîner les « motherfucker » avec un grand rire sur le visage est un pur bonheur). De quoi conférer à Drive une petite aura de plaisir coupable hautement jouissive, finalement très accessible pour tous ceux qui raffolent de l’ironie tarantinesque des polars contemporains des années 90.

Mais si on ne devait retenir qu’une chose de ce chef-d’œuvre instantané, ce serait évidemment la façon dont Nicolas Winding Refn inscrit une œuvre de commande dans sa propre filmographie en la plaçant comme une pièce supplémentaire d’un puzzle magistral. En effet, le cinéaste n’a jamais cessé de faire des films en se mettant au plus près de ses personnages, donnant à chaque fois l’impression d’être lui-même le sujet de ses films, comme en témoigne le parcours du héros de Pusher 2 (Refn aura rédigé le scénario en pleine période de dépression et de doute, au risque de perdre sa propre famille) ou la dualité du protagoniste de Bronson (l’outrance et l’excès comme manifeste de l’artiste qui se cherche à travers un monde qui ne l’accepte pas). Dans Drive, le schéma métatextuel est un peu retors, mais, en y regardant de plus près, s’avère finalement assez évident : ce pilote expérimenté, qui serpente entre les dangers avec une aisance presque surnaturelle, parfois au péril de sa vie, sans forcément échapper à chaque fois aux coups et aux blessures, fait indéniablement écho au parcours personnel de Refn, cinéaste décidément génial dont la faculté à passer d’un genre à l’autre n’est plus à démontrer et dont l’accouchement de la plupart de ses œuvres s’est souvent effectué dans la douleur. Le final de Drive, d’ores et déjà inoubliable, reste ambigu dans la finalité de son intrigue (la vérité semble brouillée par un formidable jeu d’ombres sur du goudron), mais d’une lucidité totale si l’on effectue le parallèle entre le pilote et Refn lui-même : un homme qui, même blessé ou agonisant, continue de foncer, de rouler, envers et contre tous, avançant vers un horizon qu’il ne connait pas, mais qui l’ouvre désormais sur un champ des possibles qu’il ne manquera pas de parcourir. Ultime coup de génie d’un artiste précieux et inestimable dont on n’a décidément pas fini de vanter le génie et les mérites.

2 Comments

Bonjour!

Je ne partage, malheureusement, pas votre analyse.

Pour moi, Drive est un film raté. Raté, car il essaie d’être plusieurs films à la fois, sans toutefois parvenir à en être « un ».

Je vais peut être d’abord commencer par les points positifs que je trouve à ce film. Oui, la mise en scène est sublime, sans aucun doute, et cela est fimé de manière soignée (ainsi partagé-je votre analyse sur la caméra 3D… ).

CEpendant, plusieurs parties de votre critique vont à contre courant de ce que j’ai pu ressentir en sortant de cette salle. Pourtant, j’avais tout agencé de manière à être conquis. Une petite séance à 22h30 qui m’annonçait une nuit pleine de réflexion, un pull moelleux, et autres..

Après réflexion, le pull moelleux, j’aurais pas du.

Tout dans ce film est lent, je suis d’accord, mais la lenteur n’est pas maitrisée à la Tarantino, vous dites:

« De quoi conférer à Drive une petite aura de plaisir coupable hautement jouissive, finalement très accessible pour tous ceux qui raffolent de l’ironie tarantinesque des polars contemporains des années 90. »

Aucune ironie justement! Aucune montée d’adrénaline, aucun « Mr Lapatite ». Une scène me revient en mémoire. La scène ou elle va lui rendre sa veste pres de la fenêtre. Mon dieu, que de regards inutiles.

On parle d’un engrenage, oui, ils sont broyés dans un engrenage, mais le film n’insiste justement pas assez à mon gout sur l’aspect psychologique de ce dernier. (à part à la fin, à la scène très belle lorsque que l’acteur principal explique ce qu’il s’est passé à sa dulcinée..) Je ne souffrais pas avec eux.

Le scénario tombe comme un cheveu sur la soupe, froide et rechauffé de multiples films passés. Le moment le plus incroyable, est quand il rencontre le père fraichement sorti de prison dans ce couloir ensanglanté. « Surprise; surprise », j’ai cru à une blague.

La voiture, n’est peut être pas assez utilisée, mais au delà de ce point (je m’attendais à plus d’action), c’est bien le film dans son ensemble (jeu d’acteur, scénario, lenteurs) qui m’ont deçu.

Et c’est dommage, car la Bande son est démentielle, les scènes violentes (ascenseur, capot final) sont supers aussi.

Ne croyez pas que je suis un anti-success, et c’est le coeur triste que je ne suis pas d’accord avec l’avis général concernant ce film.

J’ai du passer à coté d’un chef d’oeuvre, mais Drive n’est pour moi en rien un grand film.

Bonne journée!

« des plus agitées (les courses-poursuites, furtives et sidérantes, en mettent littéralement plein la gueule). » –> Non.

« son montage joue aussi bien sur l’étirement de l’attente (ce qui, associé à de légers zooms, crée une tension hallucinante » (Franchement pas d’accord du tout))

PS: J’ai kiffé l’explosion de tête au shotgun quand même !

pardon, j’ai oublié de noter, ça sera 2.5/ 6 :)