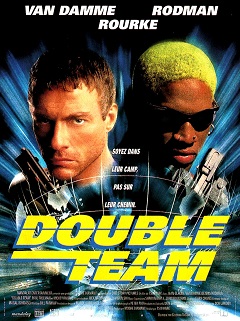

REALISATION : Tsui Hark

PRODUCTION : Columbia Pictures, Mandalay Pictures, One Story Pictures

AVEC : Jean-Claude Van Damme, Dennis Rodman, Mickey Rourke, Paul Freeman, Natacha Lindinger, Valeria Cavalli, Jay Benedict, Joëlle Devaux-Vullion, Bruno Bilotta, Xiong Xin-xin

SCENARIO : Don Jakoby, Paul Mones

PHOTOGRAPHIE : Peter Pau

MONTAGE : Jean-Daniel Fernandez-Qundez, Bill Pankow

BANDE ORIGINALE : Gary Chang

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Action, Comédie, Espionnage

DATE DE SORTIE : 16 juillet 1997

DUREE : 1h32

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Jack Quinn, l’un des meilleurs agents spéciaux antiterroristes à la retraite, coule des jours heureux avec sa compagne en attendant leur premier enfant. Jusqu’au jour où la réapparition de Stavros, son ennemi juré, l’oblige à repartir en mission…

Vous pensiez que Tsui Hark s’était viandé en allant servir la soupe à JCVD de l’autre côté du Pacifique ? A revoir cette relecture bisseuse et hybride du film d’espionnage, il est permis d’en douter…

Comment définir Hollywood en se la jouant un minimum provocateur ? Osons parler d’une sorte de régime néo-soviétique, qui n’aime rien tant que d’aller pêcher des talents à l’étranger en leur promettant monts et merveilles une fois installés sur place, et ce dans le seul but de les formater selon leurs propres diktats, éliminant ainsi au passage tout ce pourquoi on était soi-disant venu les chercher. Dans le cas des cinéastes issus de Hong Kong, et plus précisément de ceux qui ont fait le choix de l’exil hollywoodien à la suite de l’annonce du futur handover de l’été 1997, le cas est édifiant : des talents survoltés, capables de concurrencer la Mecque du 7ème Art sur à peu près tous les points techniques, mais qui auront dû, pour la plupart, démarrer par des exercices de style supervisés de très près par les studios. Ceci dit, l’ami Jean-Claude Van Damme aura pris un peu d’avance en allant lui-même chercher les talents de l’ex-colonie britannique avant la date fatidique, histoire d’élever un peu le niveau de sa filmographie. Après un premier essai délicat avec John Woo sur Chasse à l’homme et un second plus maîtrisé avec Ringo Lam sur Risque maximum (dans lequel il aura su élever son talent d’acteur), c’est ni plus ni moins qu’à l’initiateur de la Nouvelle Vague hongkongaise que les Muscles de Bruxelles offrent les clés de leur nouvelle salle d’expérimentation acting-sport. JCVD meets Tsui Hark : l’affiche vendait du rêve. Or, au vu de la réputation désastreuse que se traînent encore aujourd’hui les deux fruits de cette collaboration (surtout le premier) et le bide cosmique qu’ils se seront pris en pleine poire, les signaux lumineux du rendez-vous manqué passent alors au vert. Double Team n’étant pas sujet à une réévaluation digne de celle dont semble désormais bénéficier Piège à Hong Kong, sa ressortie imminente en Blu-ray nous donne envie sinon de le défendre, en tout cas de lui redonner la place qu’il mérite dans la filmo de son génial créateur. Et l’occasion semble aussi trop idéale pour mettre un peu à mal certaines idées reçues à son sujet…

Parler de Tsui Hark avec des mots sera toujours moins parlant que de savourer le visionnage chronologique d’une filmo longue comme le bras. Faisons donc court et synthétique : le meilleur cinéaste HK vivant (ça ne se discute pas), la légende qui initie des modes au lieu de les suivre, le révolutionnaire qui déstructure les genres en réinventant leurs conventions au lieu de les dupliquer ad nauseam, le fou furieux qui accouche de montages chaotiques où tout va à 200 à l’heure, et surtout le génie qui expérimente tant d’idées que les suiveurs n’ont rien de mieux à faire que de le pomper. On imagine aussi que son goût des genres populaires pratiqués en Occident et à Hong Kong a dû jouer pour beaucoup dans son acceptation du projet Double Team (auparavant titré The Colony), lequel lui aura permet de concrétiser l’un de ses rêves : tourner un film d’espionnage dans la lignée de la saga James Bond. Un projet alléchant qui, au gré d’un tournage aux quatre coins de l’Europe, aura vu son script soumis à maintes réécritures (y compris par Hark lui-même !) et remonté in fine par le studio US jusqu’à obtention d’un résultat très éloigné du pitch initial (anecdote récemment confirmée par Xavier Gens, à l’époque régisseur sur le film). Avec, en plus de cela, quelques extrapolations qu’il convient de corriger. Contrairement à ce que l’on croit, Tsui Hark n’était pas déçu de Double Team mais juste un peu frustré de n’avoir pu concrétiser qu’un tiers des idées novatrices qu’il avait en tête. De plus, concernant Piège à Hong Kong (qu’il réalisa dans la foulée et toujours avec JCVD), il n’existe aucune preuve comme quoi ce deuxième film serait sa « vengeance déguisée » envers le karatéka belge, visant à le tourner en ridicule après un premier essai ayant soi-disant tourné au vinaigre – tout porte à croire qu’il s’agit d’une fake news. De toute façon, peu importe les faits, pourvu qu’on ait l’effet : c’est un peu le mantra optimal pour approcher convenablement l’expérience Double Team. Ne pas céder à ce qui reste encore l’une des mauvaises habitudes de la sphère critique (à savoir critiquer le film qu’il aurait fallu faire et non pas celui qui existe) et essayer plutôt d’y voir en quoi cet aspect « patchwork » du montage final s’accorde à merveille au style expérimental de Tsui Hark, pour le meilleur comme pour le pire.

Si l’on s’en tient à la logique d’un film d’espionnage à la James Bond (dont Tsui Hark a toujours été fan), l’entrée en matière voudrait que les capacités du héros espion soient exhibées plein cadre et que cette intro n’ait aucun rapport avec le reste de l’intrigue. A première vue, Double Team duplique cette tradition narrative le long de son générique d’ouverture : une voix off qui résume en off l’enjeu de la scène (récupérer une cargaison de plutonium dérobée dans une base américaine… en Croatie !), un agent mis sur le coup (c’est Van Damme), du matos qui épate la galerie (un véhicule d’assaut couleur jaune canari qui défonce tout sur son passage !) et une mission expédiée en deux temps trois mouvements. Quatre minutes à peine pour, en réalité, mettre les choses à plat et donner chair à tout ce que le reste du film ne sera pas. Plus stratégique qu’il n’en a l’air, Tsui Hark ne singe pas la posture du fan-boy désireux de reproduire le schéma classique du film d’espionnage mais cherche plutôt à prendre congé de lui, comme s’il lui fallait en compresser les codes dès le début (et à toute berzingue !) pour mettre en exergue la routine dans laquelle le genre a fini par s’enfermer. Du seul schéma narratif aux cascades bassement bourrines, tout ce qui accompagne cette courte intro frise le catalogue de clichés trop fatigués parce que trop étiquetés ad nauseam, ce que Hark amplifie encore en faisant apparaître tous les noms de l’équipe technique avec une police de caractères évoquant celle d’une vieille étiqueteuse à ruban ! La suite du récit ne fera que confirmer la « mission cachée dans la mission », la bombe taquine que Tsui Hark 007 va bidouiller pour noyauter un Spectre hollywoodien trop reposé sur ses acquis normatifs. Après la routine du spectacle qui se veut l’ultime mission d’un genre fatigué, où peut résider l’avenir ? C’est là que Double Team se montre explicite au plus haut point sur cette question en plaçant le héros du film d’espionnage au cœur d’une recontextualisation de son terrain de jeu et de ses enjeux de terrain.

L’espion principal s’appelle ici Jack Quinn (Van Damme, donc) et la mission qui ouvre le film était sa dernière avant une retraite anticipée, histoire de prendre du bon temps en compagnie de sa femme enceinte. Sauf que tant de services rendus aux machines du système ne vont faire qu’accentuer sa transformation progressive en machine. Et le jour où on le contraint à rempiler une ultime fois pour mettre hors d’état de nuire son ennemi juré (le sadique Stavros, joué par Mickey Rourke), la mission tourne à l’échec pour cause de facteur humain ayant surgi en plein milieu de l’équation – le fils du vilain meurt d’une balle perdue. Laissé pour mort, Quinn se réveille alors dans la Matrice symbolique du genre : une île secrète en mode Le Prisonnier, surnommée la « Colonie » et dirigée par le Belloq des Aventuriers de l’Arche perdue. Tout se clarifie alors dans ce décor inédit : la chute du bloc communiste a provoqué une transformation radicale du métier d’agent secret, et les classiques rivalités entre les deux clans armés de la Guerre Froide ont inversé le statut de l’espion vis-à-vis de la mondialisation (il en était autrefois le vecteur, il en est désormais la victime). Fini le patriotisme élancé et fier de l’être, adieu les cadres républicains feutrés où s’échafaudaient les plans les plus secrets, bye-bye la cartographie morale qui dessinait très clairement la position de chacun sur l’échiquier géopolitique. Bienvenue dans un globe online où des entreprises privées isolent les espions d’antan – autrefois ennemis et désormais alliés – dans des vendettas personnelles, et où écrire l’Histoire se limite à agir en secret, par le biais d’un matériel ultrasophistiqué, contre les agissements de quelques mercenaires désabusés et individualistes (à l’image de Stavros). Les dés sont jetés (et pipés) : il n’y a plus d’espions mais juste de l’espionite robotisée. Si mission il y a, elle n’est plus qu’un enjeu virtuel parmi tant d’autres, exécutée de façon mécanique par quelques « super-ouvriers » pour le compte d’intérêts obscurs. Et plus Tsui Hark s’acharne à démasquer ce système, plus le faux film d’espionnage qu’il met en place dénude sa matière théorique, allant jusqu’à faire en sorte que ce brouillage des frontières à l’échelle planétaire devienne une métaphore déguisée de la façon dont fonctionne Hollywood. Si vous ne devinez pas où l’on veut en venir, relisez le tout début de cette critique.

Alors, forcément, dès l’instant où notre JCVD adoré se décide à prendre la poudre d’escampette, c’est le signe d’une émancipation bigarrée – et donc d’une possible réactualisation du statut d’agent secret – qui semble apparaître à l’horizon. Le processus s’opère en deux temps. D’abord par un registre qui n’étonnera pas un seul des fans hardcore de l’acteur belge : l’entraînement WTF en mode Kickboxer ou Bloodsport, qui consiste à montrer Van Damme – bien sûr quasiment à poil – se tataner avec des ustensiles divers (tiens, des seaux tenus par des ficelles !) ou faire des abdominaux en soulevant une baignoire remplie d’eau ! Ensuite par un revival des grands moments du film d’espionnage, afin de montrer que les codes les plus éculés du genre n’ont peut-être pas dit leur dernier mot. Ici, on en prend très vite le pouls avec Quinn qui s’évade de la Colonie à la manière d’un Timothy Dalton s’accrochant à un ballot de marchandises tracté par un avion-cargo en plein vol – petit clin d’œil nostalgique à Tuer n’est pas jouer. Mais une fois revenu sur la terre ferme, la question se pose alors : quel peut être le rôle et la mission de l’agent secret ? C’est le titre du film qui nous chuchote la réponse : tout devient alors « double ». On ne remplit plus la mission tout seul mais à deux, on n’obéit plus à un service secret précis mais on pioche dans le catalogue (voire même dans l’underground planétaire), et surtout, on tire profit du chaos généralisé afin de remettre l’humain en tant que préoccupation n°1. Ainsi donc, le monde n’a plus à être sauvé car l’abolition de ses frontières en a déformé le visage, et sauver l’humanité = sauver sa progéniture. De facto, Double Team fuit ainsi la trame du récit d’espionnage lambda pour redéfinir le sens des priorités dans un monde devenu un chaos à ciel ouvert. Et ça tombe bien : le mot « chaos » est celui qui vient systématiquement en tête dès que l’on se met à évoquer Tsui Hark. Parce que dès qu’il s’agit de filmer par des (dé)cadrages et d’incarner par des choix de découpage tout ce que ces cinq lettres peuvent signifier, on sait très bien qui est le maître du monde.

Toute la seconde moitié du film a tôt fait de s’imposer en gigantesque jeu de plateforme, dans lequel Van Damme fait presque figure de boule de flipper qui passe d’une péripétie à l’autre – la posture oscillante et élastique de l’acteur reste plus que jamais affaire de mise en scène. Parallèlement à cela, Tsui Hark élabore une mise en scène éminemment schizo, jouant à loisir sur l’enfilade de faux-semblants et s’efforçant de réorganiser toute situation confuse par la seule énergie de sa caméra. Le premier signe de cette démarche, avouons-le, intervient en réalité bien avant l’épisode de la Colonie, lors de la fameuse interpellation ratée de Stavros par l’équipe de Quinn. Cette séquence, située dans une fête foraine, met ainsi en scène une filature entre plusieurs agents secrets qui s’achève par une fusillade survoltée au cœur d’une foule bondée. Toute la science de Tsui Hark irradie alors : éclatement de la continuité spatiale et temporelle (le changement d’angle fait jeu égal avec le faux raccord, le ralenti s’incruste dans le mouvement), ambiance surchargée de signaux divers et épileptiques (animaux, flashs, bruits, masques…), protagoniste-spectateur qui doit faire un effort visuel et psychique afin de trier ce qui doit l’être au cœur du chaos (quel est le rôle de qui ? qui tire sur qui ? quel est mon ennemi ?). La présence d’un tigre en cage dans cette scène suffit d’ailleurs à clarifier tout ce qui anime le duel Quinn/Stavros : un « œil du tigre » à double visage qui adopte une gestuelle quasi-féline dans l’espace de combat. Et quand bien même Stavros fait mine d’avoir l’avantage sur Quinn à force d’être capable de relayer sa propre animalité de part et d’autre (voir comment son regard semble communiquer avec celui du tigre en cage), sa propension à provoquer le chaos au lieu de l’éprouver – ne serait-ce qu’en promettant la mort du fils de Quinn pour venger la mort du sien – a tôt fait d’être perçue comme un leurre fatal. Et c’est donc en devenant gladiateur immobilisé face au félin en liberté qu’il signera sa perte en tant que Némésis fatiguée de Quinn lors du dénouement final, sorte d’hommage mongoloïde au duel Lee/Norris de La Fureur du dragon, où l’on essaie de faire passer les arènes d’Arles pour un Colisée romain blindé de distributeurs de Coca-Cola – énième signe d’un globe terrestre où tout est brouillé et/ou bidonné.

A ce stade-là, bombardé que l’on est par une armada de codes travestis et de clins d’œil foutraques, on saisit bien que la relecture transcendée du film d’espionnage selon Tsui Hark va de pair avec son pendant distancié, loufoque, pour ne pas dire carrément psychotrope. Ainsi donc, tout ce qui a fait la réputation « nanardesque » de Double Team devient un outil susceptible de brouiller les cartes et les perceptions. Dans le meilleur des cas, ça se traduit par des scènes de baston inventives où le génie scénique de Tsui Hark a raison de toute critique : d’une traque feutrée dans un hôpital rempli de nourrissons (écho direct au climax mythique d’A toute épreuve de John Woo) à un festival de tatane virevoltante dans un hôtel de Rome entre JCVD et le chorégraphe Xiong Xin-xin (alias le méchant de The Blade), nos orbites ne cessent de faire de joyeux loopings. Dans le pire des cas (traduisez : le plus fendard), on s’étonne de l’ajout d’ingrédients incongrus qui, quoi qu’on puisse en penser, épousent à merveille la dimension chaotique de la mise en scène de Hark. Voyez ce casting hétéroclite, encore plus improbable qu’un plateau télé chez Thierry Ardisson, qui réunit deux actrices francophones ayant surtout peuplé les sagas estivales de TF1 (Natacha Lindinger et Valeria Cavalli), un Mickey Rourke exhibant son faciès collagène après être revenu penaud des rings de boxe, et surtout un Dennis Rodman ayant visiblement troqué les championnats de basket-ball pour une boum Fanta-Smarties avec dress code de Gay Pride. Certes, tout ce bazar ne manquera pas de faire friser l’hallucination permanente chez tous ceux qui ne sont pas prêts à avaler n’importe quoi, et déceler ce « bordel de l’espionite » que le film essaie de mettre en perspective est la condition sine qua non pour ne pas faire la grimace en sautant à pieds joints dans une telle flaque de portnawak. Sans doute est-ce là un état d’esprit que les cinéphages purs et durs seront les seuls à épouser, conscients d’assister à l’une des premières fois où Hong Kong et l’Amérique auront accouché de l’hybridation idéale de leurs cinémas bis respectifs. Pouvait-il exister une double team plus gagnante que celle-ci ?