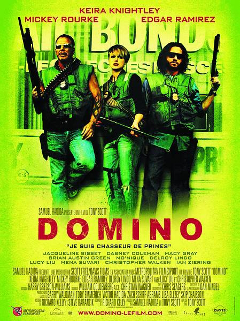

REALISATION : Tony Scott

PRODUCTION : Davis Films, Scott Free Productions

AVEC : Keira Knightley, Mickey Rourke, Edgar Ramirez, Lucy Liu, Christopher Walken, Jacqueline Bisset, Mena Suvari, Mo’Nique

SCENARIO : Richard Kelly, Steve Barancik

PHOTOGRAPHIE : David Mindel

MONTAGE : William Goldenberg, Tony Ciccone, Christian Wagner

BANDE ORIGINALE : Toby Chu, Harry Gregson-Williams

ORIGINE : Etats-Unis, France, Royaume-Uni

GENRE : Action, Drame, Policier

DATE DE SORTIE : 23 novembre 2005

DUREE : 2h08

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Jeune mannequin célèbre issu d’une famille en vue, Domino Harvey décide de tout quitter pour devenir chasseuse de primes. Fuyant les défilés et les mondanités, elle se jette dans l’univers de la traque et du danger…

« D’après une histoire vraie »… Encore ? A peine les logos des studios évaporés, on craint que le syndrome de la réalité qui infiltre la fiction n’ait décidément pas fini de polluer le cinéma contemporain, mais un « Ou presque » vient tout de suite contrer les premières appréhensions. Du réel, mais pas trop. Et qui s’assume comme tel. Dès le départ, en tronquant la réalité sans en perdre l’esprit, Tony Scott n’essaie donc pas de mentir sur la nature réelle de son film, et pour cause : lorsque l’on essaie d’entrevoir ce que fut le parcours personnel de la vraie Domino Harvey, il est difficile de démêler le vrai du faux. Ce que l’on sait : naissance en 1969 d’un père acteur (Laurence Harvey, héros inoubliable d’Un crime dans la tête de John Frankenheimer) et d’une mère mannequin (Paulene Stone), prénom atypique emprunté à la James Bond Girl d’Opération Tonnerre (il ne s’agit là que d’une rumeur), enfance difficile marquée par le refus d’autorité, problèmes de drogue qui finiront par avoir raison d’elle en juin 2005. Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est ce qu’il y a entre la vie et la mort, Domino n’ayant jamais raté l’occasion d’alimenter sa légende : mannequin chez Elite, employée dans une boîte de nuit, pompier volontaire près de la frontière mexicaine, on ne sait plus trop ce qu’elle aura réellement vécu. Toutefois, son métier le plus connu aura fini par venir sur le tard : chasseuse de primes. Une nouvelle occasion pour cette accro à l’adrénaline de s’adonner à une nouvelle prise de risques.

Un tempérament radical et casse-cou qui ne pouvait évidemment que séduire un cinéaste comme Tony Scott, son style si particulier, basé aussi bien sur les expérimentations graphiques que sur le perfectionnement de la longue focale, s’étant (presque) toujours caractérisé par un refus des conventions et une envie de repousser les limites du langage filmique. Si l’on ajoute à cela que ce projet d’un film sur Domino Harvey restait cher à ses yeux depuis plusieurs années (on notera qu’il sera né en grande partie de l’amitié entre les deux personnes), ainsi que la présence de Samuel Hadida à la production (à qui l’on devait déjà True romance, l’autre vrai chef-d’œuvre de Tony Scott), Domino avait tout pour faire date dans la filmographie du bonhomme. Ce à quoi on aura assisté est pourtant au-delà de la simple œuvre-somme, même s’il y a évidemment beaucoup de ça : sans jamais jouer les règles du biopic pesant ou du portnawak hystérique, Tony Scott faisait avant tout de son film un parfait manifeste de son cinéma. Une manière brutale et directe de capter, à travers le parcours de Domino Harvey, la rage de vivre d’une génération autant que la fuite en avant de notre art préféré vers le point de non-retour.

Les idées et les sensations se bousculent si vite dans ce film monstrueux qu’il en devient impossible de tout capter dès la première vision. C’est surtout que l’impression de maelström atteint un nouveau degré à chaque séquence, relançant les règles d’un récit déjà bien gourmand et orientant le film sur le registre du trip hypnotique. On sera donc clair dès le départ : pour tout spectateur rejetant l’idée d’un film outrancier et extrême où la folie du récit se reflèterait sur la mise en images, la projection de Domino aura vite fait de ressembler à une crucifixion à retardement. Le film s’inscrit dans la droite lignée du précédent film de Tony Scott, l’excellent Man on fire, dont le récit linéaire autour d’une vengeance sans pitié servait de terreau à une peinture chaotique du monde, le tout à travers un découpage expérimental et des arabesques graphiques qui interpellaient le spectateur. Cette fois-ci, le chaos est double : narratif et visuel. D’abord parce que la présence de Richard Kelly au scénario était signe d’un script potentiellement complexe, véritable puzzle à base de sous-intrigues reliées les unes aux autres, et dont la dimension de bazar tarabiscoté était signe d’une volonté de capter les incohérences d’un univers à part entière (ce que Kelly avait déjà réussi au centuple avec Southland Tales). Ensuite parce que le style visuel de Tony Scott, devenu si iconoclaste qu’il semble avoir atteint son point limite, met désormais le spectateur dans une position tout sauf rassurante, questionne son statut de témoin d’une réalité trafiquée, remet en cause sa familiarisation avec un découpage plus classique, brise les tabous aussi bien que les conventions, et tente de nouvelles perspectives visuelles à partir d’un sujet qui se définit dès le départ comme une quête éperdue de l’anticonformisme.

L’une des scènes-clés du film illustre à merveille ce parti pris : sous l’effet d’une drogue qu’ils ont involontairement absorbée en buvant leur café, les héros du film s’enfuient à pleine vitesse dans le désert, perdant vite toute notion de réalité au point de basculer dans une sorte de transe cosmique, jusqu’à ce que leur véhicule puisse violemment s’accidenter dans un canyon voisin. En sortant de l’épave, les voilà encore dans un état chaotique, quasi flottant, extatiques et meurtris à la fois. Un peu avant, on avait entendu « La réalité se fond dans l’horizon d’asphalte », et on ne peut pas rêver meilleure métaphore pour le film : d’un bout à l’autre, à force de rester connecté au schéma interne et aux perceptions intimes de son héroïne (et de ceux qui l’entourent), Domino prend presque l’allure d’un organisme mutant, incontrôlable, abusant des effets graphiques et des sous-intrigues spaghettis comme si l’association entre ces deux schémas extrêmes formait ici le seul théorème vérifiable. Et dans son désir de capter l’instabilité du monde contemporain sous un angle purement visuel et narratif, on est assez proche de ce qu’un cinéaste comme Tsui Hark avait réussi dans le fulgurant Time and Tide, lui aussi conçu et élaboré comme un déluge d’action et d’adrénaline écrasant tout sur son passage. La prise de risque du cinéaste est à l’image de ce que sous-entend la réplique fétiche de Domino, laquelle aura basé chacun de ses choix sur ce dilemme : « Face tu vis, pile tu meurs ».

Cette réalité exacerbée par la caméra survitaminée de Tony Scott n’a donc strictement rien de clinquant, encore moins de factice : elle ne fait que refléter la culture éclatée de cette fin de siècle ainsi que le désarroi d’un génération au futur incertain. Pour Domino et ses deux collègues Ed (Mickey Rourke) et Choco (Edgar Ramirez), en face de cet état des lieux déprimant, il ne reste que les valeurs (toutes brutes) du sexe, de la violence et de l’humour. L’audace et l’anticonformisme n’étant au final que des bouées de sauvetage qu’ils ne seront jamais sûrs d’attraper, les personnages ne font que foncer dans le mur à force d’aller toujours plus loin. Pour autant, Domino évite à chaque instant de se la jouer moraliste ou cynique, tant le parallèle entre le caractère frondeur de Domino et la culture télévisuelle se traduit sous l’angle d’une comédie outrancière, tarée et impitoyable. On peut parfois penser à Tueurs-nés pour la façon dont Kelly stigmatise la connerie des émissions télévisées : que ce soit un show de Jerry Springer où une grand-mère noire de 28 ans (!) prône l’existence de nouveaux stéréotypes raciaux, deux acteurs de sitcom transformés en présentateurs d’une téléréalité invraisemblable sur les chasseurs de primes, la vacuité du milieu du mannequinat, la vanité des producteurs hollywoodiens obsédés par le sensationnel, la stupidité des rites humiliants des confréries lycéennes ou les jeux télévisés tous plus débiles les uns que les autres (quatre personnages, dont un amputé, tombent sur Le maillon faible lorsque survient la question « L’être humain nait avec combien d’orteils ? »), la peinture du monde moderne n’a rien de reluisant. Sauf que le film ne fait jamais mine de se lover dans ce carcan artificiel pour le sublimer : il fait l’exact opposé en assumant jusqu’au bout son capharnaüm graphique et en poussant sans cesse plus loin sa logique d’épuisement par l’artifice.

De plus, le parcours de Domino, à laquelle Keira Knightley offre une stupéfiante dualité, n’échappe pas au clash avec ce genre d’univers : d’abord réticente à l’idée de suivre les règles et les conventions, elle finit par être tentée de se plier au jeu par l’intermédiaire d’une téléréalité dont elle devient l’héroïne, sans compter que l’idéal de jeunesse vanté par sa mère (ici métaphorisé par les acteurs de la série télévisée Beverly Hills) sera exactement celui auquel elle ne pourra pas échapper pour faire avancer sa légende. Impossible d’échapper à son destin lorsque l’on joue avec le feu. La résignation à jouer la fuite en avant lorgnera très vite vers le tragique lorsque Domino et sa clique se prendront les pieds dans le tapis, rapidement pris au piège d’une intrigue qu’ils ne contrôlent pas, et dans laquelle diverses forces opposées (mafia, police, jeunes riches, télévision, hommes d’affaires, etc…) se confronteront pour finir par se rentrer dedans lors d’un climax final d’anthologie. Un final qui, pour accentuer l’idée des limites sans cesse repoussés, prendra place au sommet d’une tour de Las Vegas, où se déchainera un tonnerre d’ultraviolence qui mettra fin aux illusions de chacun. Et lorsque Domino se retrouvera seule face à une flic maniaque (Lucy Liu) qui la cuisinera sur le pourquoi du comment, son objectif de départ (« Je veux m’amuser un peu ») s’efface devant la menace et l’échappatoire ne tiendra plus qu’à un fil pour elle.

Outrancier et funambule, Domino l’est assurément. Pourtant, sur deux heures qui foncent à 200 à l’heure, gavées d’audaces culottées et de scènes marquantes (on retiendra surtout l’apparition sensationnelle de Tom Waits en prêcheur halluciné), il se permet tout, Tony Scott n’hésitant pas à le qualifier de rêve agité dans la propre vie d’une icône bien réelle. Que ce trip sous acide rejoigne (et surpasse) Man on fire sur l’usage de nouvelles expérimentations visuelles (effets optiques façon pub ou clip, accélérés et ralentis, filmage à six images/seconde, saturation de la bande-son, incrustation de sous-titres graphiques) est une évidence, mais cela prouve aussi à quel point le style punk du cinéaste atteint ici un nouvel zénith dans la création d’une réalité exacerbée. Une idée que les trois films suivants du cinéaste n’auront pas vraiment poussé vers de nouveaux horizons, sans doute parce que le sujet ne s’y prêtait pas. Domino, lui, était peut-être l’un des derniers longs-métrages que ce que l’on pouvait qualifier de « génération Y », au même titre que Fight Club ou Trainspotting. En complément d’une narration éclatée et de cette effervescence visuelle jamais vues au cinéma, le film évoquait le déclin de la société sous plusieurs angles, notamment à travers le fossé entre les générations et les perceptions.

Tellement riche et surchargée qu’une seule vision ne peut suffire pour tout décoder, cette œuvre démente, insaisissable et en perpétuel mouvement, souvent insoutenable mais toujours forte et envoûtante, se vit par tous les pores de la peau, un peu comme un voyage halluciné au cœur de l’apocalypse, où le réel se fond sous l’effet d’un soleil de folie. Et bien que son personnage s’aventure du côté sombre pour finalement en revenir plus ou moins indemne, le constat final est sans ambiguïté : « On finit toujours par tomber ». Même si elle apparait juste avant le générique de fin avec un petit sourire rassurant, la vraie Domino Harvey n’aura pas échappé à ses démons : en juin 2005, quelques semaines après la fin du tournage, elle décédait d’une overdose. Mais comme le prophétisait John Ford, la légende est parfois plus forte que la réalité. La preuve ? Ce film.