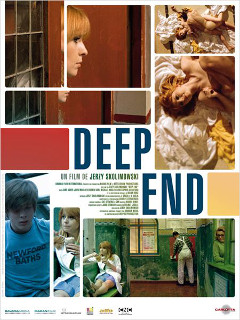

REALISATION : Jerzy Skolimowski

PRODUCTION : Maran films, Kettledrum films

AVEC : Jane Asher, John Moulder-Brown, Karl Michael Vogler, Christopher Sandford…

SCENARIO : Jerzy Skolimowski

PHOTOGRAPHIE : Charly Steinberger

MONTAGE : Barrie Vince

BANDE ORIGINALE : Cat Stevens

ORIGINE : Allemagne de l’ouest, Royaume-uni

GENRE : Adolescence, Sexe, Drame, Romance

DATE DE SORTIE : Décembre 1971

DUREE : 1h30

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Mike vient de sortir du collège et trouve un emploi dans un établissement de bains londonien. Susan, son homologue féminin, arrondit ses fins de mois en proposant ses charmes à la clientèle masculine. Amoureux jaloux de la jeune femme, Mike devient encombrant.

Qui est un minimum au fait de l’actualité cinématographique l’entend dire partout : pour les cinéphiles français, 2011 n’est pas seulement l’année Kubrick, elle est aussi un peu celle de Jerzy Skolimowski. Le cinéaste polonais a non seulement confirmé la bonne nouvelle de son retour derrière la caméra (il est resté dix-sept ans sans réaliser de film, entre Ferdydurke en 1991 et Quatre Nuits avec Anna en 2008) avec le fascinant Essential Killing, mais a également présidé l’un des deux jurys de la Semaine de la Critique du Festival de Cannes et fait l’objet d’une rétrospective intégrale lors du festival Paris Cinéma. Pour couronner le tout, Splendor Films et Carlotta nous offrent chacun – qui plus est le même jour (le 13 juillet) – une réédition en copie neuve de l’un des films les plus célèbres du cinéaste, respectivement Travail au Noir (1982) et Deep End (1971). Il se trouve que ce sont là les deux opus que le Polonais a tournés à Londres. Le premier, avec un Jeremy Irons incroyablement crédible en travailleur immigré venu restaurer avec trois acolytes une maison pour un riche Polonais, exploite la capitale britannique comme un archétype du monde occidental follement consommateur et tire en même temps de ses décors les plus banals et les plus mornes – presque proches de ceux de Varsovie – un trouble propice à dénoncer l’aliénation par le travail, constante quel que soit le régime : en cachant à ses collègues non anglophones et donc coupés du monde le coup d’Etat polonais de 1981 pour finir le travail à temps, le protagoniste joue en quelque sorte lui-même les dictateurs… Le second opus – qui précède le premier de plus de dix ans dans le temps – est plus approprié à cette période estivale. C’est une bouffée d’air frais qui nous vient des années pop par quelque miracle : non seulement le film n’était quasiment plus visible en salles depuis des années et donc « limité » au rang de mythe cinéphilique porté aux nues par une poignée de fins connaisseurs (disons plutôt de veinards qui l’avaient vu !), mais il nous parvient en une magnifique copie numérique qui donne l’impression de le découvrir comme au premier jour, le jeu de ses couleurs percutant, les crescendos de la chanson de Cat Stevens « But I might die tonight » à vous briser délicieusement les tympans et son récit d’éducation sentimentale pour le moins rock’n’roll à vous faire rire aux éclats autant qu’à vous crever le cœur – mais ça, ce n’est pas aux artisans de la restauration de la copie qu’on le doit…

Mike (John Moulder-Brown), quinze ans, sort tout juste du collège et décide de mettre un terme à ses études. Le générique de début, tirant déjà du moindre objet coloré des vertus hallucinogènes, saisit en très gros plans les différentes pièces du vélo sur lequel il se rend à son premier travail. Les paroles de la chanson de Cat Stevens plantent le décor à un niveau qui ne sera jamais redoublé (« Don’t want to work away, Doin’ just what they all say, (…) ‘Be straight, think right’, But I might die tonight ! »). C’est au spectateur d’être attentif et d’y déceler comme il se doit le motif essentiel qui caractérise cette fin des années 1960 et ces seventies qui commencent tout juste : la jeunesse en bute à l’ordre social établi. Skolimowski aura la décence de ne pas enfoncer le clou tout au long du métrage. En vrai plasticien, il n’aura pas à le faire : la forme toute entière de son œuvre exprime à elle seule la rage de la jeunesse, la volonté de fuir un réel trop morne et l’excès d’un désir pourtant à peine naissant. Le jeune homme est tout juste présenté au gérant des bains publics de l’East End londonien dans lesquels il est embauché que voilà déjà des couleurs vives qui viennent barioler l’écran, monopoliser son attention et la nôtre. Pour le moment, celles-ci ne doivent qu’aux seuls cheveux, plus oranges que roux, de Jane Asher (alors connue du grand public pour être la compagne de Paul McCartney à la ville), qui prête ses traits à Susan, la nouvelle collègue de Mike. A mesure que l’adolescent réservé nourrira une passion pour la jeune femme libérée, à la fois provocante et fuyante, les excès visuels se feront toujours plus étourdissants. Et ce sont bien les rêveries de Mike (qui dénotent de manière toujours plus certaine une obsession dévorante, bien éloignée des émois naïfs que l’on prêterait à quelqu’un de son âge) qui nous offriront les plus beaux moments de poésie visuelle du film. Ainsi, celui-ci allie sans problème la liberté, les excès passionnés des mœurs de son jeune protagoniste et la maîtrise avec laquelle le cinéaste les retranscrit en une forme visuelle fascinante et souveraine.

Si la forme colle autant au fond, c’est qu’elle saisit un décor qui paraît lui-même refléter les émotions du personnage. Le cadre en question est presque uniquement réduit à ces bains publics dans lesquels Mike et Susan tiennent les cabines privées où des clients viennent faire leur toilette. Ce n’est pas vraiment prévu dans le règlement mais Susan le pose comme acquis dès qu’elle explique le fonctionnement de la maison à Mike : apporter à un(e) client(e) une serviette ou tel shampoing peut être propice à quelques minutes de plaisir et permettre d’empocher un « pourboire ». Bien vite, les bains prennent des allures de maison close de fortune. Et chaque porte paraît renfermer, pour l’adolescent, une nouvelle expérimentation, une nouvelle étape dans sa découverte plus ou moins facile du désir (pas forcément le sien, celui des autres aussi). On pense à Fellini – et en particulier à Amarcord (1974) – lorsque surgit une cinquantenaire peroxydée aux formes plus que généreuses (Diana Dors) qui, à la faveur de l’atmosphère surchauffée, brutalise Mike en s’abandonnant à ses fantasmes, criant des noms de joueurs de football pour se croire dans un vestiaire. Skolimowski nous offrira d’autres scènes mémorables au parfum de scandale, face auxquelles nous nous trouveront déstabilisé, partagé entre l’amusement et la gêne : au bord du grand bassin, un prof de sport met ses étudiantes à l’eau une à une en leur mettant une main aux fesses ; plus tard, un groupe de jeunes assaille Mike de remarques salaces sur sa collègue. Lorsque l’on sortira enfin des bains pour arpenter, la nuit, les rues de Soho, c’est chez une prostituée elle aussi à forte libido que l’on finira, confirmation que la mécanique du désir-roi déborde l’espace clos de la piscine pour guider presque le moindre agissement, la moindre rencontre du protagoniste, et ce malgré lui. Les vapeurs des bains se verront alors remplacer par les lumières toxiques des néons multicolores, qui paraissent elles aussi figurer un trouble de la perception du réel…

Et ce qui pouvait ressembler à une trajectoire initiatique (motif rectiligne) avec les passages successifs dans différentes cabines des bains se recourbera en une spirale dès lors que, dans les rues du « Swinging London », Mike tourne en rond, entre l’entrée d’une discothèque où il cherche Susan et sa dernière conquête qu’il jalouse, la roulotte d’un vendeur auquel il achète des hot-dogs en attendant que le couple sorte et le couloir d’une boîte de strip-tease où il se cache du patron auquel il a volé la silhouette en carton destinée à rameuter les clients et qui n’est autre que… celle de Susan ! La manifestation des pulsions du héros n’est plus seulement visuelle (les murs des bains qu’un employé repeint en rouge vif à l’arrière-plan sans que Susan y prête attention), elle contamine le scénario qui se dérègle en une succession d’absurdités cocasses puis carrément tragiques que ne viennent parfois raccorder entre elles que quelques courtes compositions instrumentales de Cat Stevens. Avec une fin en apogée qui exalte par ses délires la frénésie du comportement des personnages en même temps qu’elle en signe les limites terribles : pas d’issue pour une passion trop subite et trop viscérale. Tout se dérobe sous les pieds de Mike, jusqu’à la « deep end », l’extrémité profonde du titre, qui n’est pas celle qu’il croyait… Explosions de couleurs primaires et tournoiements de la caméra, étreintes et déchirements des corps nus, vide de la piscine et montée angoissante du niveau de l’eau : ce final est un festival pour les sens et les sensations. Il signe à la fois la spontanéité inhérente à un tournage qui fut rapide, ouvert aux improvisations, aux idées lancées par chacun et la maîtrise d’un orchestrateur dont on espère que d’autres preuves de son talent seront vite données à voir dans d’aussi belles copies et au plus grand nombre. Il faut déjà se ruer sur ce Deep End, premier cadeau d’une série que l’on espère longue…