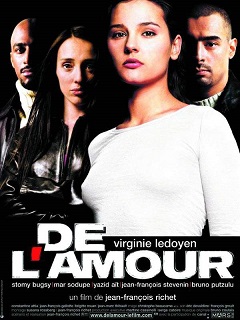

REALISATION : Jean-François Richet

PRODUCTION : StudioCanal, Les Films Alain Sarde, Why Not Productions, Mars Distribution

AVEC : Virginie Ledoyen, Yazid Aït, Mar Sodupe, Stomy Bugsy, Jean-François Stévenin, Bruno Putzulu, Jean-François Gallotte, Anne Canovas, Jean-Marc Thibault, Karim Attia, Brigitte Roüan, Jean-Paul Bonnaire, Lucien Jean-Baptiste, Michel Trillot

SCENARIO : Jean-François Richet, Yazid Aït

PHOTOGRAPHIE : Christophe Beaucarne

MONTAGE : Jean-François Richet, Susana Rossberg

BANDE ORIGINALE : Bruno Coulais

ORIGINE : France

GENRE : Drame, Romance

DATE DE SORTIE : 11 avril 2001

DUREE : 1h22

BANDE-ANNONCE

Synopsis : À vingt ans et encore chez ses parents, Maria, chômeuse en quête d’un boulot stable, ne demande qu’à croquer la vie à pleine dents. Il y a ce stage en usine qui ne l’emballe pas vraiment, mais le travail, ce n’est pas tout. Et à son âge, Maria sait qu’elle a de belles années devant elle, à rêver, à construire, à vivre. Autour d’elle, il y a ses parents vieillissants mais bienveillants, Linda l’amie fidèle, Manu le dragueur, et son amoureux secret, Karim, un ouvrier d’origine maghrébine. Malgré la grisaille du quotidien, tous poursuivent leur quête du bonheur. Et puis la vie de Maria bascule. Pour rien, juste un peu de lingerie volée dans un supermarché…

En 2001, Jean-François Richet éteignait sa flamme anarchiste au profit d’un cinéma sensible et nuancé, incrustant le conte romantique au cœur de la réalité sociale. Le plus beau rôle de Virginie Ledoyen.

Il était aisé de considérer, en parlant de son premier film Métisse, que Mathieu Kassovitz avait fait l’amour avant La Haine pour ses débuts de cinéaste. Soit l’exact inverse de Jean-François Richet. Du jeune militant marxiste, agitant fort le drapeau d’un cinéma prolétarien dans une paire de brûlots enragés, au brillant artisan multitâches, musclant par sa maîtrise visuelle et narrative de très solides actionners avec Ethan Hawke ou Mel Gibson, un malentendu a longtemps persisté à son sujet. Fallait-il réellement percevoir en lui un énième cas de volte-face idéologique à la Michel Field ? Vivre pendant vingt-cinq ans dans la même cité de Meaux, s’enticher des écrits de Marx et Engels, s’imposer en laudateur éclatant de Vertov et d’Eisenstein, pour finalement troquer son esprit militant contre une invitation à rentrer dans le rang ? Ce serait oublier la lucidité originelle du bonhomme vis-à-vis de ce « système », lequel n’a jamais rechigné à intégrer toute forme de rébellion dès lors qu’elle prenait les atours d’un « produit » (ne pas oublier que Ma 6-T va crack-er était coproduit et distribué par TF1) et à ne pas envisager le cinéma comme autre chose qu’un « art bourgeois fait pour distraire ». Richet, un entriste assumé ? Rien que l’ambiguïté infusée tout au long d’Assaut sur le Central 13 et du puissant diptyque Mesrine suffisait à en afficher les stigmates. Les idées ont ainsi moins changé que l’état d’esprit, fort d’une maturité qui encourage à accepter les nuances et à contrer toute lecture impulsive d’une société à deux vitesses. De l’amour (clin d’œil à Stendhal ?) aura suffi à incarner à lui seul cet effet de transition au début du nouveau millénaire, devenant de facto le film le plus intime de son auteur. Plus posé, plus assagi, plus lumineux dans ses images et son point de vue, Richet laissait sa flamme anarchiste s’éteindre tout en douceur au profit de celle du cinéma pur, gagné par la fiction pure. A la seule différence que son naturalisme qualifié de « candide » n’y prenait jamais le dessus sur le constat social : il en devenait simplement le prolongement, le filtre de lecture apte à changer l’angle de vision. La réalité politique, c’est bien, mais le réalisme poétique, c’est mieux.

Faire œuvre de cinéma avant de faire œuvre de militant est ce qui dicte cette mise à nu sentimentale d’à peine 1h20. Durée succincte, certes, mais qui ne rend De l’amour que plus précieux dans son statut d’étoile filante, prompte à laisser l’amour et l’espoir (ou tout du moins leur possibilité) servir de pulsation au sein d’une narration et de personnages amenés à mettre fin au cycle infernal de la haine. Pas de quoi s’étonner d’entendre certains juger la démarche plus naïve qu’autre chose : on ne peut pas plaire à tout le monde dès lors que l’on décide de tourner violemment le dos à tout ce qu’un « état des lieux » a su propager en matière de schémas sociologiques et de scénarios programmatiques. S’il n’oublie rien des impasses de la société contemporaine, Richet effectue mine de rien le même travail d’esquive qu’Abdellatif Kechiche avec trois années d’avance. Déblayer le terrain, détourner les lieux communs sur la banlieue, privilégier des caractères complexes qui restent sujets à évolution. Et surtout, s’aventurer sur d’autres terrains filmiques. Dès le plan d’ouverture, il suffit d’une simple ritournelle de conte qui accompagne un travelling au sein d’une usine pour identifier la néo-signature de Richet, à savoir celle d’un conte qui s’incruste dans le social, donc celle d’une fiction qui se superpose au réel. Le cinéaste ne cache rien de la réalité du microcosme ouvrier et du travail en usine, puisant pour le coup dans son propre vécu pour le recracher avec une précision quasi-documentaire. Ce qui change, c’est le ton, anti-misérabiliste au possible. Bientôt soumis à un travail chronométré pour asseoir un peu plus chaque jour leur devenir robotisé, les ouvriers exhalent malgré tout une dévorante pulsion de vie par-dessus la conscience d’être des exploités. Ce n’est pas la sédition qui les anime mais le désir de gagner leur croûte honnêtement et dignement. Pour le reste, les vieux prolétaires jouent au loto et regardent Fort Boyard à la télé, tandis que la jeune génération sort groupée le soir au cinéma, se nourrit de kébab sauce blanche, fait ses courses au supermarché, et ne prête pas attention aux images de grève qui passent au journal télévisé.

Pour un peu, il y aurait de quoi se croire dans un roman-photo banlieusard, assez gonflé de par l’angélisme qu’il projette. Sauf qu’en laissant le sang social couler de source dans une veine crypto-sitcom, Richet confère à sa peinture de la banlieue une pulsation des plus vibrantes. Point de HLM-dépotoir ni d’architecture délabrée, mais une cité clean, décente, épurée de tout ce qui tend systématiquement à la stigmatiser comme victime de ceci ou responsable de cela. Point de signe de pression sociale écrasante dans un monde sans espoir dès lors que l’on filme un échantillon de la banlieue qui poireaute sous un abribus, mais plutôt le réveil des sentiments et le récit des projets d’avenir qui reprennent fissa le dessus. Pas de hip-hop ou de rap vénère pour booster la bande-son, mais des référents musicaux aux antipodes (une fois Johnny Hallyday, deux fois Phil Collins) auxquels viennent s’ajouter des signes médiatico-populaires identifiables en trois notes (le jingle d’un célèbre jeu télévisé, le spot ciné Jean Mineur, le générique flippant d’Halloween). Pas d’émeutes ou de braquages violents à l’horizon, si ce n’est une petite effraction nocturne dans une fourrière en vue de récupérer un chien – cette scène est d’ailleurs traitée sous l’angle de la comédie. Pas même de stigmatisation de la police en tant qu’ennemie, puisque seule la chasse aux dealers, à la fois ferme et sereine, sert ici de moteur à des individus attachés à leur cité. Et quand le vivier policier rentre dans l’équation, le refus du manichéisme s’impose en roi. Ainsi donc, ce jeune flic zélé (Bruno Putzulu), aussi altruiste qu’empreint de mansuétude, laisse transparaître, au travers de quelques coups de colère furtifs, qu’il n’est pas à l’abri de devenir aussi paumé et violent que son vieux subalterne. Et ce dernier (Jean-François Stévenin), certes ordurier, pervers et raciste à souhait, laisse parfois poindre de légers signes d’humanité, notamment lors d’un final rédempteur où un vague à l’âme tangible et une confession intime en trois phrases – directement liée à la propre sensibilité de son interprète – suffisent presque à fendre sa carapace de saloperie à visage humain.

Ordonner des clichés sur la vie dans les cités pour leur imposer un reloaded salutaire n’est pourtant pas la seule démarche du système Richet. Preuve en est que la seconde partie du film, loin de s’enfermer dans une sorte de piège sociologique, adopte les codes du cinéma de genre à des fins stratégiques. Il y a d’abord ce scénario qui se joue de l’évocation d’un fait divers pour recouper différentes pistes narratives et codifiées, entre comédie de mœurs, bavure policière, mélodrame poignant et réveil du vigilante. C’est au détour d’un minuscule larcin – une petite culotte chipée dans une supérette – que le récit bascule sans crier gare dans la noirceur, allant d’un viol commis durant une banale garde à vue jusqu’à un climax sous la pluie battante dans une forêt de conte de fées. Mettre en conflit les tons et les genres devient pour Richet un moyen de confronter le réel à l’imaginaire, histoire que la fiction favorise l’identification au lieu d’encourager la mise à distance, et qu’en bout de course, le réel ne soit plus qu’un mauvais rêve transcendé par l’imaginaire. La mise en scène honore ce parti pris en redéfinissant la méthode Richet : là où Ma 6-T va crack-er avait tendance à s’incarner en équivalent filmique et stylistique de l’énergie du rap, De l’amour se veut plus caressant dans ses mouvements de caméra, plus enveloppant dans ses jeux de lumière, plus coulant dans sa rythmique (mention spéciale à la sublime BO de Bruno Coulais, riche de violons et de motifs empruntés à sa partition marquante des Rivières pourpres). Une mise en scène en tout cas dévouée corps et âme à des acteurs que Richet aime sincèrement et qu’il sublime comme rarement, surtout Virginie Ledoyen. Entêtée, impétueuse, inconsciente et immature, mais riche de mille nuances qui savent surgir au détour d’un simple (dé)cadrage, le personnage de Maria élargit le registre de l’actrice et donne chair à une sacrée prestation d’actrice, probablement la plus forte de sa carrière. Et si certaines scènes ont parfois l’air de sonner comme des clichés (ici une drague bidon, là une scène d’amour), c’est parce que la subjectivité de ses interprètes en entretient l’illusion – adéquation idéale entre la naïveté du fond et la pureté de la forme.

La grande force de Richet (et pas seulement dans ce film-là), c’est que sa croyance absolue dans les moyens du cinéma ne le freine jamais à traiter un genre pour y faire se côtoyer son point culminant et son point critique. Parce que sa mise en scène semble assumer à partir d’ici une recherche d’efficacité identique à celle du cinéma hollywoodien, il était intéressant de voir où pouvait se loger la singularité du cinéaste. Au fond, elle réside dans ce qui semble travailler, pour ne pas dire hanter le cinéma de genre hexagonal : dans un cadre spécifique (ici la banlieue) ébranlé par une bête symbolique à visage multiple (en l’occurrence le viol et le racisme), il s’agit de creuser la noirceur sous-jacente d’un territoire, histoire d’y dénicher en quoi le réveil de ses paramètres bestiaux et inhumains active la lente et insidieuse progression d’une sorte de « nuit noire ». On était alors quelques mois après Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz et quelques années avant Frontière(s) de Xavier Gens, qui procédaient de la même manière. Sauf qu’à la noirceur immuable de ces deux longs-métrages, Richet répond par la lumière. On pressent d’abord la tragédie à venir, d’abord par les conséquences de l’agression chez Maria (mutisme et honte) et chez ses amis (colère et vengeance), ensuite cette forte progression d’un cadre fixe vers une succession de décadrages et de flashs amplifiant le trauma à l’œuvre. Mais au détour d’une catharsis finale renouant avec la finalité du conte, le désir de vengeance se verra coupé dans son élan par l’amour. Audace du sentiment qui sort grandi de l’épreuve, à l’image de celle d’un cinéaste mature qui utilise son droit à la fiction (et non aux certitudes prémâchées) pour transcender son style et laisser enfin parler son cœur. Ainsi donc, ce « Je t’aime » enfin adressé à Maria par son petit ami Karim (Yazid Aït) sur fond d’une matinée radieuse n’a rien d’une carte postale, tant le magnifique Sache que je de Jean-Jacques Goldman qui accompagne la scène relaie cette hésitation d’autrui à exprimer ses sentiments. Il aura suffi de franchir le pas pour cristalliser ce que l’affiche du film tendait à magnifier : des êtres soudés qui laissent la noirceur derrière eux et qui regardent, l’air sévère mais digne, en direction d’un avenir lumineux.