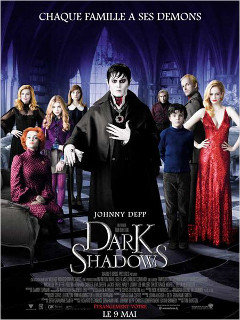

REALISATION : Tim Burton

PRODUCTION : Village Roadshow Pictures, GK Films, The Zanuck Company, Warner Bros.…

AVEC : Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Eva Green, Jackie Earle Haley, Chloë Grace Moretz…

SCENARIO : Seth Grahame-Smith, John August

PHOTOGRAPHIE : Bruno Delbonnel

MONTAGE : Chris Lebenzon

BANDE ORIGINALE : Danny Elfman

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Fantastique, Comédie, Horreur, Adaptation, Gothique

DATE DE SORTIE : 09 mai 2012

DUREE : 1h52

BANDE-ANNONCE

Synopsis : En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool, en Angleterre, pour prendre la mer avec leur jeune fils Barnabas, et commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient pas à les éloigner de la terrible malédiction qui s’est abattue sur leur famille. Vingt années passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou du moins la ville de Collinsport, dans le Maine. Riche et puissant, c’est un séducteur invétéré… jusqu’à ce qu’il commette la grave erreur de briser le cœur d’Angelique Bouchard. C’est une sorcière, dans tous les sens du terme, qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort : celui d’être transformé en vampire et enterré vivant.

Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde totalement transformé…

Dire aujourd’hui que chaque nouveau film de Tim Burton cause un débat tient de l’euphémisme. A la manière d’une simple mention de la corrida qui peut faire tomber une discussion courante dans le bain de sang, Burton génère dans la sphère cinéphilique des tensions extravagantes. Burton, un artiste en évolution ? Burton, un artiste reniant sa glorieuse œuvre passée ? Comment cela est-il arrivé ? Pourquoi ne pas accepter le changement ? Que d’interrogations pour accéder à la compréhension d’un artiste si adulé. Cette appréciation est probablement la clé du débat en question. C’est qu’en se dévoilant d’une manière ou d’une autre à travers ses films, Burton a créé un lien particulier avec son spectateur. Un lien d’autant plus fort que cet artiste iconoclaste n’aspirait pas tant à étaler ses pensées qu’à toucher profondément le spectateur par celles-ci et le conduire vers d’inenvisageables zones de réflexions sur lui-même. Forcément, qu’un tel artiste tende à faire des œuvres de plus en plus mainstream et consensuelles est assez agaçant. En soit, c’est moins la « maturité » de Burton qui est à remettre en cause que la manière dont elle déteint sur la qualité des films présentant de moins en moins d’originalité et de puissance dans leur orchestration. L’argumentaire de certains fans irréductibles repose ainsi sur la bienheureuse politique des auteurs. La personne derrière l’œuvre ne devrait pas être aussi importante que l’œuvre elle-même. Penser à la carrière d’un artiste comme un tableau d’ensemble est une belle notion poétique mais ça ne devrait pas être une finalité, tout au plus un supplément dans son estimation. Un film constitue lui-même un tableau et on ne peut excuser la maladresse de son trait parce qu’il rend bien au milieu de la collection. Or, justement, Dark Shadows est bien l’exemple d’une œuvre ne dépareillant pas face aux autres tableaux mais dont l’inconsistance le préserve de devenir une pièce maîtresse.

D’une certaine manière, tout ce marasme autour du cinéaste semble avoir une influence sur la conception de Dark Shadows. Face à son accueil actuel, Burton joue plutôt l’innocent en interview et ne semble pas trop comprendre d’où vient la « polémique ». Toutefois, le présent film semble prendre en compte cette pression identitaire de manière inattendue. Dark Shadows tente ainsi de se structurer autour de multiples déchirements mentaux. La différence, son acceptation au monde et surtout l’acceptation de soi-même traversent l’œuvre de Burton. Les thèmes répondent présent ici et marquent clairement la filiation avec l’auteur d’Edward Aux Mains D’Argent. Ecrit par Seth Grahame-Smith (auteur d’Orgueil, Préjugés Et Zombies ou Abraham Lincoln, Chasseur De Vampires), le script empile les personnages touchant aux notions d’apparence et de refoulement de soi. Il en va naturellement du héros Barnabas Collins, gentilhomme du XVIIIème transformé en vampire par un maléfice. Enterré vivant pendant deux siècles, il retrouve une famille au bord du gouffre et va essayer de la sauver de la ruine. Une mission qu’il s’assigne avec l’obligation d’exempter son caractère monstrueux. Le souci de Dark Shadows est que cette ligne narrative si simple n’arrive même pas être respectée. Complètement bloqué dans ses manières antédiluviennes, Barnabas est juste incapable de donner le change. Grahame-Smith semble trop apprécier d’utiliser ce mécanisme d’humour anachronique pour se brider en la matière. Or cet humour, bien qu’efficace, ne fait que semer un grain de sable dans des rouages si prometteurs.

Par cette fixation sur l’aspect comique, l’exploration de la personnalité de Barnabas devient tout de suite plus précaire. Le concept du personnage refoulant sa nature pour s’assurer la réussite se perd ainsi en route et une partie de la saveur du film s’évanouit avec lui. Alors certes, Burton nous épargne les manœuvres pour renier la nature du vampire. Point donc de tour de passe-passe scénaristique façon prédateur végétarien. La seule tentative pour éluder définitivement le problème se solde même par un monumental échec. Mais malgré cela, on ne verra jamais vraiment le déchirement d’un personnage partagé entre différents instincts. Barnabas s’excuse bien auprès de ses victimes et déclame que chacun de ses meurtres porte atteinte à son âme. Toutefois, tout ceci est exclamé avec la même inflexion que les élucubrations comiques. Déjà que traduire des états d’âme de cette manière est un procédé ingrat, ce ton maladroit empêche le propos de fonctionner pleinement. Un souci d’épanouissement s’étendant logiquement à tout le reste des personnages. Car à l’exception de l’innocent enfant, aucun ne se montre apte à assumer sa part sombre. D’une psychiatre incapable de résoudre ses propres angoisses à un père indigne et cupide, le film dépeint des êtres qui, au contact de Barnabas, quittent leurs archétypes pour exprimer ce qu’ils sont au fond d’eux. Un processus intéressant et assurant le respect à la forme épisodique du soap d’origine mais qui se montre phénoménalement expéditif. Enjeux et choix sont bazardés sans ménagement assurant au film son côté inachevé. Difficile ainsi de sentir que le personnage de Michelle Pfeiffer a des pulsions meurtrières dignes de son aïeul. Prête à tuer Barnabas lorsqu’elle le prend pour un arnaqueur ou s’incrustant de manière violente dans le climax, elle présente des troubles sur lesquels l’histoire ne met jamais l’accent.

C’est comme si le film se retenait la bride par rapport à des caractères dont la folie ne peut décemment pas s’exprimer à l’écran. En ce sens, on éprouve dans le film même le conflit animant les personnages. Il y a cette envie d’assumer ce que l’on est mais également de s’assurer à plaire au plus grand nombre. Il n’est pas innocent que le pilier de l’intrigue soit une relation conflictuelle entre le vampire pestiféré et son ex-maîtresse de sorcière devenue la coqueluche de la ville. Un rapport amour-haine se tisse entre les deux et leurs échanges ne sont que des jeux d’attirance et de répulsion. La résolution passe naturellement par l’aboutissement des personnages assumant leur nature (ce qui nous vaut une jolie illustration de l’expression « coquille vide »). Mais comme le reste, cette relation perd de sa force par la crainte de la prendre au corps. Si la sorcière jouée par une désinvolte Eva Green détaille les nombreuses parties de jambes en l’air passées avec le héros, on ne verra pratiquement rien à l’écran. Le captivant prologue de montrera qu’un simple baiser après lequel Barnabas éconduit la demoiselle. La part de responsabilité du héros dans cette relation reste savamment omise comme le montrera la scène d’amour forcée à mi-parcours. Là où elle aurait dû mettre en exergue l’ambivalence du personnage, le long-métrage fait l’impasse dessus. C’est comme si quelqu’un s’était dit qu’il ne fallait pas oser rendre le personnage principal trop ambigu. Or c’est ce que nécessitait Dark Shadows. Au contraire, tout reste ouvert à la plus large audience en évitant de se montrer plus horrible ou perturbant que de raison.

Inutile de préciser que le visuel suit la même voie. Burton a beau afficher son amour du gothique avec de magnifiques décors et des envolées grandiloquentes des plus scotchantes, on retrouve globalement un aspect trop propre et manquant cruellement de nuance. Il manque ce côté excessivement tordu et trituré qui a rendu si brillantes ses précédentes œuvres. En résulte, un film semi-convaincant et partagé entre deux aspirations trop antithétiques pour fonctionner.