REALISATION : Vincenzo Natali

PRODUCTION : Téléfilm Canada, The Ontario Film Development Corporation, Metropolitan FilmExport

AVEC : Maurice Dean Wint, David Hewlett, Nicole de Boer, Nicky Guadagni, Andrew Miller, Wayne Robson, Julian Richings

SCENARIO : André Bijelic, Vincenzo Natali, Graeme Manson

PHOTOGRAPHIE : Derek Rogers

MONTAGE : John Sanders

BANDE ORIGINALE : Mark Korven

ORIGINE : Canada

GENRE : Fantastique, Science-fiction, Thriller

DATE DE SORTIE : 28 avril 1999

DUREE : 1h26

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Un groupe de personnes, sans savoir pourquoi, se retrouve enfermé dans une prison surréaliste, un labyrinthe sans fin constitué de pièces cubiques communicantes et équipées de pièges mortels. Le policier, l’architecte, l’étudiante en mathématiques, la psychologue et l’autiste captifs ne savent qu’une seule chose : chacun possède un don particulier qui, combiné aux autres, peut les aider à s’évader. Au fur et à mesure que la peur grandit, les conflits personnels et les luttes de pouvoir s’amplifient. Il leur faudrait pourtant réussir à s’associer pour échapper à une mort certaine…

Des cinéastes sortis de nulle part qui révèlent un talent détonnant, ça ne débarque pas souvent. Des films sortis de nulle part qui tiennent sur un concept de deux lignes, ça débarque trop souvent – et ça se casse généralement les dents. Avec ce Cube plus conceptuel tu meurs sorti en 1999, le (pas si) jeune Vincenzo Natali avait toutefois honoré ces deux règles en tenant haut la main son idée de base : suivre la tentative d’évasion de six personnages enfermés dans un labyrinthe de pièces cubiques et métalliques, dont certaines renferment des pièges mortels qu’il leur faudra éviter. Simple comme bonjour. Trop simple ? Sans doute que, dans ce royaume de la pensée cartésienne et du malaxage de méninges qu’est la France, une telle idée de départ aurait eu de quoi mouliner du packaging métaphysico-réflexif en veux-tu en voilà, et certains critiques – dont l’auteur de ces lignes – ne s’en sont d’ailleurs pas privés lors de sa sortie en salles. Sauf que pour le cinéma anglo-saxon, travailler un concept n’en nécessite pas tant : une situation originale, qu’elle soit abstraite ou concrète, se doit d’abord de fonctionner en elle-même, de dérouler à fond son programme de départ en laissant – si possible – la porte ouverte à la réflexion. Dont acte : avec que dalle en matière de budget, Natali fait donc « que cube » en matière de concept. Le résultat, c’est juste un thriller culte comme on n’ose plus tellement en concevoir, prompt à stimuler les méninges de ceux qui aiment se prendre la tête (surtout quand ça semble trop simple parce que trop épuré) et à malaxer les tripes de ceux qui aiment finir avec une bonne tête au carré.

L’historique permet néanmoins de cibler à quel point ce premier long-métrage a bien failli ne jamais voir le jour. D’abord parce que Natali, malgré une trentaine à peine entamée et un certain nombre de courts-métrages amateurs dans le CV, a dû réaliser le court-métrage Elevated – centré sur un ascenseur attaqué par une force invisible – pour convaincre le Canadian Film Centre de sa faculté à mettre en scène un huis clos. Ensuite parce que la rapide validation du projet transforma les vingt jours du tournage en un sacré chemin de croix, poussant ainsi Natali à stopper sa réécriture du scénario, à jeter la moitié de son découpage à la poubelle et à redoubler de malice pour qu’une portion de trois murs en polyester donne à l’écran l’illusion d’une pièce cubique ! Enfin parce qu’en amont, le scénario lui-même aura subi un violent ravalement de façade : l’idée de départ de Natali, assez ridicule, consistait à enfermer des experts-comptables dans un cube géant, habité par une créature mystérieuse et parsemé d’une multitude d’objets censés les aider à en sortir. La fascination du jeune réalisateur pour Terry Gilliam – dont il réalisera bien plus tard un documentaire à sa gloire sur le tournage de Tideland – avait sans doute joué pour beaucoup dans l’écriture d’un tel pitch, aussi limité dans son champ d’action que lourdingue dans sa proposition satirique. L’apport de trois scénaristes – dont un colocataire très matheux dans l’âme – fut capital pour purifier ce scénario, modifier la caractérisation des personnages (un flic, un médecin, un autiste, une étudiante, un architecte et un expert en évasion), décaler le signifiant sur leur nom (chacun porte le nom d’un pénitencier en lien direct avec son caractère), les réunir dès les premières scènes et laisser le pourquoi du comment à l’état de non-dit.

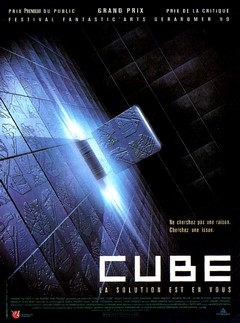

Comme la simplicité a toujours été payante, tout se résumait alors à cette tagline sur l’affiche : chercher une issue compte ici plus que de chercher une raison. Et cela se sent très vite : en effet, lorsque les bases du récit sont posées (les six protagonistes décident de joindre leurs forces pour s’enfuir du cube), le vertige suscité par cette situation d’enfermement tend non pas à disparaître, mais plutôt à rester une toile de fond, un « détail » laissé à l’arrière-plan que l’on peut récupérer à tout moment si l’on en ressent l’envie. D’aucuns diront que Natali aurait mal géré l’incongruité de son concept en ayant choisi d’évaporer fissa l’hébétude de ses personnages au profit du pur jeu de survie, mais la dissimulation du « secret » du cube est à ce prix. En limitant sa mécanique à une quête d’évasion et en ménageant assez de rebondissements inattendus pour bâtir un suspense diabolique, le cinéaste vise une simplicité par laquelle le sens et le propos peuvent réussir à s’infiltrer. On aurait fort à dire sur la flopée d’interprétations que Cube parvient à mouliner à la simple vue de son fascinant décor : parcours de jeu vidéo, métaphore de l’existence empêchée, intérieur d’un cerveau ou d’un réseau informatique, schéma nihiliste du conditionnement social des individus, etc… Reste qu’à un moment-clé placé à mi-parcours, le réalisateur manque de faire s’écrouler toutes les belles promesses de son film : au détour d’une scène de confession qui dévoile l’identité réelle de l’un des six protagonistes, le cube révèle soudain sa vraie nature, à savoir une « création humaine » – sa raison d’être et sa localisation ne seront en revanche jamais élucidées.

Doit-on donc croire à une gaffe scénaristique ? On a longtemps cru que oui. Mais cette légère ouverture sur le « monde extérieur » permet au film de lever le voile sur son véritable principe de récit, résidant moins dans l’élucidation du non-dit (donc, de ce qui échappe à la raison) que dans l’assimilation d’un « tout » et de ses parties (donc, de ce qui s’impose à soi-même). C’est précisément là que l’emploi des mathématiques dans l’avancée du récit va bien au-delà de son statut d’indice de survie précieux (les matheux vont ici jouir de bonheur avec les permutations, les coordonnées cartésiennes et les nombres premiers). Le cube, sorte de puzzle mathématique à échelle macro, se veut ici un ensemble composé d’éléments qui s’éparpillent et se dispersent à force de chercher une explication, alors que le vrai défi pour eux – par ailleurs explicité au détour d’une ligne de dialogue – consiste à garder uniquement en tête ce qu’ils ont en face d’eux et à tâcher de se sauver d’eux-mêmes. La théorie du huis clos selon Jean-Paul Sartre se vérifie : ils « sont » le cube de la même manière que l’Autre devient la menace. D’où des personnages à caractères divers et fluctuants, détenteurs de talents cachés et censés les aider à résoudre l’énigme ensemble, mais contraints par la suspicion et l’incertitude à se diviser et à s’entretuer – on notera que le cube fait ici très peu de victimes. La logique du scénario, couplée à une mécanique de division sociale héritière de Sa Majesté des Mouches, lorgne donc avec brio vers celle d’une fable kafkaïenne, où l’enfermement se veut moins externe que psychologique, où les théories les plus farfelues alimentent une paranoïa sans effet (le médecin du groupe est une adepte des théories du complot), et où la folie surgit moins par l’oppression du huis clos que par la division et le renversement des clichés (il faut voir comment le leader du groupe évolue peu à peu en salaud psychotique).

Plus retors que le Rubik’s et moins fun que l’Apéri, le Cube de Vincenzo Natali relève donc d’une sorte de Fort Boyard high-tech, d’un suspense carré qui voudrait nous prouver par A+B que se faire « encuber » n’est pas si bon que ça pour la santé, le mental et la sociabilité. Ce que sa scène d’introduction, pour le coup assez gonzo, rendait déjà tout à fait limpide en filmant la mise à mort d’un énigmatique clone de Daniel Emilfork, lâché en solitaire dans le cube, sans aide ni raison précise, et vite transformé en petits morceaux par une sorte de coupe-frites géant. Il n’en reste pas moins que ce théorème tordu sur la condition humaine, censé appuyer le caractère profondément cruel et nihiliste du libre arbitre face à l’incongru, démérite sur quelques points, en particulier une direction d’acteurs très limitée et quelques ridicules effets de zoom sur des gros plans de visages qui hurlent. Rien qui ne puisse cependant égaler l’outrage suprême commis par les deux séquelles oubliables du film : d’un côté un Cube² : Hypercube qui sabotera son concept de fuite quadridimensionnelle par une écriture au rabais et une laideur graphique virale ; de l’autre un Cube Zero qui lorgnera maladroitement du côté de l’expérience de Milgram pour tenter d’épaissir une intrigue on ne peut plus insignifiante. Natali, lui, n’aura rien eu à voir avec ces deux inutilités : en choisissant d’embrasser des genres aussi divers que le thriller d’espionnage (Cypher), la fable sociologique (Nothing) et l’horreur à la Cronenberg (Splice), il aura préféré explorer – avec succès – de nouveaux territoires. La fraîcheur de son coup d’essai n’aura, en revanche, jamais été reproduite. D’où la nécessité de redécouvrir aujourd’hui Cube, première pièce d’une filmo en forme de petit puzzle cinéphile.