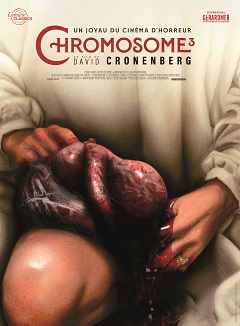

REALISATION : David Cronenberg

PRODUCTION : Canadian Film Development Corporation, Elgin International Films, Mutual Productions, Capricci Films

AVEC : Art Hindle, Cindy Hinds, Oliver Reed, Samantha Eggar, Henry Beckman, Nuala Fitzgerald, Susan Hogan, Michael Magee, Gary McKeehan, Robert A. Silverman

SCENARIO : David Cronenberg

PHOTOGRAPHIE : Mark Irwin

MONTAGE : Alan Collins

BANDE ORIGINALE : Howard Shore

ORIGINE : Canada

TITRE ORIGINAL : The Brood

GENRE : Drame, Fantastique, Horreur

DATE DE SORTIE : 10 octobre 1979

DUREE : 1h32

BANDE-ANNONCE

Synopsis : En instance de divorce, Nola Carveth est placée sous la surveillance du docteur Hal Raglan qui a développé une nouvelle méthode controversée pour soigner les troubles mentaux : au cours du traitement, les patients extériorisent leurs pensées refoulées sous forme d’excroissances organiques. Lorsque Frank, le mari de Nola, découvre des ecchymoses sur le corps de Candice, leur petite fille, il informe Raglan de son intention de mettre fin au droit de visite. Soudain, de mystérieuses créatures s’en prennent à Frank et à Candice…

Aux frontières du mental et de l’organique, David Cronenberg fouille les recoins les plus sombres de la psyché humaine avec ce premier grand chef-d’œuvre, aussi personnel qu’extraordinairement terrifiant.

Sur le plan métaphorique, ce film traite de ma vie. Il y est question d’un mariage raté, d’un enfant, de l’influence d’une mère sur son enfant. D’un certain point de vue, Chromosome 3 parle d’un drame de la vie quotidienne, et cela reflète bien ce qu’était ma vie au moment où je l’ai réalisé […] J’ai souvent dit que c’était ma version de Kramer contre Kramer. Mais j’estime que cette version très hollywoodienne du divorce était beaucoup moins réaliste que mon film !

David Cronenberg

Le caractère autobiographique de Chromosome 3 (encore un titre français pondu par un trépané !) n’est plus à démontrer, et David Cronenberg n’a eu de cesse de le revendiquer ouvertement, comme s’il fallait asseoir ce film comme une pièce unique de sa filmographie. Il dit vrai. De facto, on approfondira la déclaration ci-dessus en révélant le véritable envers du décor : Cronenberg aura vécu un divorce difficile en raison de l’aliénation de son épouse par une secte antipsychiatrique, ce qui l’aura poussé à organiser le kidnapping de sa fille Cassandra afin de lui éviter de suivre le même destin tragique que sa mère. De quoi amplifier la résonance d’une œuvre gore qui, pour le coup, décale l’obsession cronenbergienne pour le corps humain en faisant en sorte que son propre auteur soit cette fois-ci le sujet d’étude. On ne pense d’ailleurs pas friser l’hyperbole en soulignant que la tristesse quasi funèbre qui caractérise ce film découlerait de l’urgence à utiliser le cinéma à des fins de catharsis personnelle. En outre, si « rupture » il y eut alors pour le cinéaste, elle ne fut pas seulement intime mais aussi professionnelle : les huiles de Cinépix ayant étrangement refusé ce nouveau film, Cronenberg démarra ici une jolie collaboration avec trois jeunes producteurs québécois, Claude Héroux, Pierre David et Victor Solnicki, tous désireux de sauter sur l’occasion de produire des films de genre canadiens via la stratégie des taxes fiscales. Le premier résultat ne fut pas juste un nouveau succès, mais bien le signe d’une tendance inversée. Autrefois conchié par la critique et contraint de voir ses films exclusivement tamponnés pour les salles X, Cronenberg put enfin élargir son public, se libérer de ses contraintes budgétaires, prendre confiance dans son art et faire rentrer son cinéma dans un cadre où l’horreur organique allait toucher cette fois-ci à l’intime – un parti pris dont Rage avait brillamment dessiné les prémices. Sauf qu’à revoir Chromosome 3 aujourd’hui, le choc va bien plus loin que ça. Point de non-retour organique pour son auteur, certes, mais surtout sommet indétrônable en matière de terreur viscérale et contre-nature, via un premier degré qui interdisait alors tout décalage.

Il est incontestable que Chromosome 3 suit cette logique de la filmo cronenbergienne, selon laquelle chaque nouveau film a pour but d’approfondir le précédent à partir d’une base commune au lieu d’en être la copie. Cela donne à cette filmo l’allure d’une « couvée » – ce qui rend le titre original The Brood d’autant plus approprié et évocateur – tout en faisant en sorte que le mercure de la subversion ne cesse jamais de monter. Si l’on revient en arrière, Frissons et Rage parlaient tous les deux d’une épidémie sexuellement transmissible, à teneur tantôt orgiaque tantôt vampirique, avec des parasites franchement ignobles qui se nichaient dans les recoins les plus insoupçonnés de l’anatomie humaine. Rebelote ici, à ceci près que l’épidémie pointe aux abonnés absents. La fameuse inner terror que l’on évoquait à propos de Rage prend ici racine dans un instinct maternel transformé en cauchemar ultime. Signe d’une noirceur dénuée d’éclaircie, tout sentiment naturel et positif est condamné à se muer en angoisse sourde, quand ce n’est pas carrément en effroi durable. Et les parasites, alors ? Ils sont bien là, avec une science terroriste comme origine (Cronenberg cible ici les excès des formes « alternatives » de psychiatrie) et des apprentis-sorciers toujours plus dépassés par leur création. C’est le psychiatre-gourou Hal Raglan (Oliver Reed) qui hérite ici du mauvais rôle : via une science nouvelle appelée la psychoprotoplasmie, ce dernier tente de soigner ses patients en extériorisant tous leurs troubles mentaux sous la forme de plaies, pustules et autres excroissances dermiques. Parmi eux, une certaine Nola Carveth (Samantha Eggar) somatise de façon extrême en tant que pondeuse déviante : les fœtus à croissance rapide qu’elle fabrique à la chaîne s’avèrent être d’authentiques monstres, sortes de Télétubbies encore plus cauchemardesques que les vrais, qui s’en vont régler leur compte à tous ceux qui posent problème à leur maman névrosée.

Au moment de la sortie de Chromosome 3 en 1979, le thème des bébés monstrueux n’avait certes rien d’inédit en soi – Larry Cohen l’avait déjà mis en vogue avec Le Monde est vivant cinq ans auparavant. Toutefois, son traitement sous l’angle psychosomatique (les effets de l’esprit sur le corps humain, le téléguidage d’une horreur organique en fonction des pulsions psychiques, etc…) allait renouveler en tous points le langage horrifique de l’époque, au risque de déranger durablement ses « adeptes ». Même encore aujourd’hui, les remarques de la critique de l’époque gardent une certaine pertinence. Que Cronenberg ait pris le risque de flirter avec le Grand-Guignol, voire de franchir certaines limites en matière de détails morphologiquement répugnants, n’a rien d’une vue de l’esprit : Chromosome 3 remue les tripes et les viscères du spectateur comme aucun autre de ses films, donne dans le gore avec une gourmandise chirurgicale, et accouche de séquences à la limite du supportable. A titre d’exemple, le meurtre sauvage de l’institutrice sous les yeux horrifiés de ses élèves de maternelle apparaît inimaginable à notre époque – quel tournage nord-américain post-70’s oserait soumettre des enfants à un tel spectacle ? Quand bien même on en a vu d’autres depuis, on peine à citer un autre film ayant su se montrer aussi « intime » dans l’horreur et dans la fascination terrifiée des bavures de la science. Sans doute parce qu’au fond, une telle cristallisation de la dégénérescence de la chair via une science extrémiste donne une idée assez claire de ce qui rapproche le genre humain de son autodestruction. Au premier plan, Cronenberg met en scène le développement d’un affect interne et primordial (l’Œdipe, la paranoïa, la jalousie) sous une forme externe et anormale, la plus bénigne (de simples pustules sur le corps) comme la plus grave (une grossesse inhabituelle, un cancer lymphatique). L’arrière-plan se borne ainsi à rendre tangible l’effet repulse de cette obsession de la science à vouloir conquérir et dominer le monde intérieur.

Remonter à la source du mal(aise) pour d’abord l’isoler, ensuite le conditionner et finalement le résorber : ce qui semble centraliser l’ambition de toute société progressiste est ici voué à se manger le mur. Le mal ne peut pas être isolé, il s’extériorise par un psychisme dérangé (son origine) avant de se matérialiser sur le corps (son atout n°1 pour déchaîner ses puissances les plus enfouies), et tout effet curatif ne fait que l’amplifier. Il faut bien se concentrer sur la première scène du film pour saisir en quoi la « thérapie ultime » inventée par Raglan donne la clé de décryptage de ce processus. On y voit le docteur effectuer sa démonstration avec un patient souffrant et timide (chez qui l’on perçoit l’existence d’un conflit paternel), lequel, à la fin de la séance, révèle à l’assemblée un corps couvert de pustules que Raglan semble regarder avec fascination (quand le patient dit « Tu m’as fait ça », le père et le médecin sont alors confondus). Ce corps martyrisé par la force de l’esprit reviendra bien plus tard dans le film, cette fois-ci à son stade terminal : une Nola en madone névrotique, persuadée au fond d’elle d’être une mauvaise mère, qui extériorise (en les matérialisant) tous les troubles psychiques liés à son enfance qui l’ont rendue folle. Le corps est ainsi fait : il se révolte contre lui-même. A l’échelle micro, les enfants mutants et homicides de Nola ne sont que les fruits d’une colère intériorisée, consciente ou pas, qui n’attendait que le moment propice pour éclater. A l’échelle macro, quelque chose qui n’est plus « dehors » mais « dedans », sous une forme évolutive et indéfinissable parce que trop longtemps rejetée par le conscient, refait soudain surface sur (et dans) un corps utilisé comme hôte. Métaphorique, Chromosome 3 l’est clairement dans sa propension à cibler la menace intime et refoulée qui plane sur le contemporain. Alien et L’Exorciste ont certes bien labouré ce terrain-là pendant les années 70, mais Cronenberg se démarque en opposant la croyance fanatique d’un gourou alpha à l’inquiétude concrète d’un quadra lambda : cette opposition nourrit une interrogation paradoxale sur la puissance du corps et de l’esprit au lieu de s’en tenir à la seule manifestation du Mal et de l’horreur. On ne regarde pas Chromosome 3 en observant passivement les limbes d’un individu et de son esprit. On est piégé à l’intérieur, aux frontières du mental et de l’organique.

Au-delà d’une matière théorique et réflexive hors du commun, la réussite du film tenait surtout sur l’incarnation de cette résurgence du refoulé dans un réel on ne peut plus prosaïque. Sans que l’on sache si l’effet est dû à son tempérament de novice ou à son budget relativement restreint, le cinéaste trouve la parade idéale en se la jouant low-profile. La surprise vient du fait que ses cadrages sont ici sa meilleure arme, doublée du meilleur effet spécial qu’il puisse trouver. D’une part, ils sont relativement serrés, avec un savant usage de la plongée et de la contre-plongée qui traduit l’anxiété d’un corps déboussolé dans des espaces vides – mention spéciale au climax final qui fait se rejoindre l’opposition cave/grenier et la division corps/esprit. D’autre part, ils se focalisent en majorité sur des habitations plus ou moins isolées (maison rustique, villa moderne, chalet isolé…), qui, via une soustraction toujours plus forte de la foule et des paysages aux alentours, ont le don de faire naître une terreur croissante à partir de la banalité (que se passe-t-il derrière ces murs ?). La bande-son de Howard Shore – qui entamait ici une longue collaboration avec Cronenberg – élève au cube l’inquiétude du spectateur, tantôt par des violons stridents qui épousent le déchaînement de l’horreur en crescendo, tantôt par des sonorités énigmatiques qui chuchotent le pire sans rien expliciter. On pourrait même considérer que cadrer le visage et la posture de ses acteurs – donc leur corps – suffit ici à Cronenberg pour traduire un trouble ou une attitude. Deux exemples sont à relever. D’un côté, une scène montre un père meurtri en train de s’agenouiller devant la trace scotchée au sol du cadavre de sa fille – l’esprit rend la présence du corps plus forte en son absence. De l’autre, l’interrogatoire du mari-détective de Nola (Art Hindle) par les flics nous met vite la puce à l’oreille : si le premier reste suspicieux vis-à-vis des pratiques de Raglan, les seconds semblent raisonner comme Raglan, jugeant que la fille du couple (Cindy Hinds, clone de la Heather O’Rourke de Poltergeist) ait pu être affectée par le meurtre sauvage auquel elle a assisté et dont elle semble ne plus se rappeler. L’air de rien, l’angoisse que suscite cette scène est celle d’une pensée proto-sectaire qui tend à se propager partout, avec le mental et le cérébral qui deviennent les nouvelles cibles – les prémices de Vidéodrome et d’eXistenZ sont déjà là.

Véritable cri de sauvagerie sans la moindre trace d’humour, Chromosome 3 garde sa ligne narrative tendue d’un bout à l’autre pour y épingler les signes d’une double manifestation de colère noire : celle de son créateur (qui extrapole sur ses pires angoisses) et celle de son héroïne (qui embrasse sa propre folie). On a ici moins affaire à un film pur qu’à une catharsis impure sur pellicule, visant celui qui la (met en) pratique via des pulsions interdites (dont celle du meurtre) pour mieux se libérer de sa propre détresse. Si l’on voulait aller un peu plus loin dans l’exégète, on pourrait même dire qu’un acteur aussi borderline qu’Oliver Reed était le choix de casting rêvé sur le plan cathartique. En effet, l’acteur des Diables avait déjà eu Samantha Eggar comme partenaire de jeu (voir la première version de La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil sortie en 1970) mais aussi comme compagne, ce qui l’aura motivé à tenter en vain de la reconquérir sur le tournage de Chromosome 3, créant ainsi un curieux écho avec les enjeux du récit. Sans parler du fait que l’acteur, fidèle à sa réputation de buveur invétéré, en aura fait voir de toutes les couleurs à l’équipe technique, que ce soit en se retrouvant un soir en prison pour avoir gagné son pari de rejoindre son hôtel à pied et à poil (!) ou en allant jusqu’à écraser sa cigarette sur sa langue pour cause de cendrier absent (une anecdote dont Cronenberg tirera visiblement profit pour une scène-clé des Promesses de l’ombre). Un acteur en conflit avec lui-même, filmé par un cinéaste en conflit avec ses démons et sa terreur de la maternité : un parallèle gonflé pour un film plus métatextuel qu’il n’en a l’air, travaillé par des souffrances intimes qu’il extériorise sous forme d’enjeux narratifs, eux-mêmes liés à des tares transmises d’une génération à l’autre (violence, harcèlement, infidélité, alcoolisme, aliénation, mensonge, meurtre…). Une portée haineuse qui justifie à elle seule l’orgie de chair malade que représente ce film-exutoire, stade extrême d’un monde-cerveau saturé de pulsions interdites et incontrôlables, et au terme duquel il semble évident que tout espoir est illusoire – l’image finale est sans équivoque. Les films d’horreur les plus extrêmes de ces dernières années ont donc du souci à se faire : la génétique n’est plus la seule à pouvoir les ridiculiser par ses dérives, vu avec quelle hargne et quelle inventivité Chromosome 3 lui emboîte le pas.