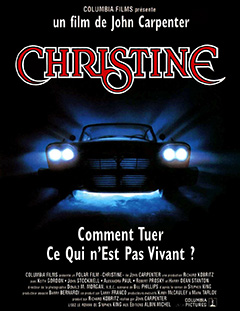

REALISATION : John Carpenter

PRODUCTION : Columbia Pictures, Delphi Premier Productions, Carlotta Films

AVEC : Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Prosky, Harry Dean Stanton, Christine Belford, Roberts Blossom, Wiliam Ostrander, David Spielberg, Kelly Preston

SCENARIO : Bill Phillips

PHOTOGRAPHIE : Donald M. Morgan

MONTAGE : Marion Rothman

BANDE ORIGINALE : John Carpenter, Alan Howarth

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Drame, Fantastique

DATE DE SORTIE : 25 janvier 1984

DUREE : 1h51

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Arnie est un adolescent timide et complexé. Un jour, il fait la rencontre de Christine, une Plymouth Fury de 1958 en piteux état, et décide de l’acheter. Lorsque la voiture retrouve une seconde jeunesse, le comportement d’Arnie se met à changer. Désormais sûr de lui, en couple avec la plus belle fille du lycée, il reste néanmoins obsédé par Christine. Quiconque osera se mettre en travers de leur chemin devra en payer le plus fort…

Parmi les innombrables adaptations de Stephen King au cinéma, en voici une qui mérite une très grande attention. Parce que sous l’œil du grand John Carpenter, un roman médiocre s’est métamorphosé en parangon de série B diabolique, cruelle et… sexuelle !

« Bon sang, je déteste le rock’n’roll ! » : la dernière phrase que l’on entend dans Christine paraît cibler ce qui agite la vieille garde face au « danger » qui la guette. Mais voilà, grosse surprise, c’est tout l’inverse : avec cette phrase a priori anodine, le personnage de Leigh (Alexandra Paul), personnage féminin principal et véritable star du lycée qui aura fait tourner les têtes des adolescents, se fait soudain l’écho d’une jeune génération ayant viré policée et conservatrice, parce que menacée pendant près de deux heures par le pouvoir destructeur de la contre-culture et par son principal moyen de propagation (la machine). Face à elle, l’objet qui lui en aura fait baver des ronds de chapeaux : une voiture rouge nommée Christine, remodelée in fine par le conformisme (elle se retrouve compressée à l’image de ces statuettes dorées que s’offrent nos élites branchouilles chaque mois de février) et abandonnée en cube de métal rouillé dans une casse. Un vrai signe de victoire ? Tout faux. Pourquoi ? Parce qu’on est chez John Carpenter, apôtre d’un cinéma de genre rebelle et anticonformiste pour qui le Mal – réduit à une abstraction qui avance sans réfléchir – n’est jamais vaincu. Ainsi donc, si ce monde froid et aseptisé croit en avoir fini avec cette voiture possédée par le « diable » (là aussi, une abstraction comme une autre…), c’est peu dire qu’il se fourre le doigt dans l’œil : il suffit en l’occurrence d’un ultime plan malin pour que son énergie interne persiste à faire se tordre et se plier ses propres morceaux de carrosserie. Christine est rouge, rebelle, insouciante, avide de destruction, plus vivante que jamais. Le vent du rock’n’roll que fait souffler cet amas de pièces mécaniques est un démon aux yeux des ouailles, mais sa frénésie meurtrière est comme un ouragan comme lequel les parapluies de la bienséance ne peuvent rien. Or, si le rock’n’roll a bel et bien une âme, celle-ci n’a donc rien d’organique. Et à l’instar de ce que prophétisait Shinya Tsukamoto dans son punk et mythique Tetsuo, le futur de ce monde a décidément tout de mécanique.

On commence par la fin, donc. Et c’est un choix voulu pour l’auteur de ces lignes, qui se doit surtout de faire un petit aveu assez honteux : de tous les films de John Carpenter, Christine fut visionné en tout dernier. D’abord parce que passer outre un pitch supra-improbable (une bagnole hantée qui roule toute seule et qui tue des gens… hum hum…) n’avait rien d’une chose facile, ensuite parce qu’oser un possible fou rire nerveux devant un film signé Big John semblait presque plus terrifiant que le film lui-même, enfin parce qu’il aura fallu attendre de visionner le délirant Hellphone de James Huth – la version « Nokia connecting young french people » du film de Carpenter – pour se convaincre qu’une telle incarnation du « non-incarné » n’avait rien d’une vue de l’esprit. Le lien direct entre les deux films ne l’était pas non plus : même scène d’intro sur une chaîne de montage où l’objet central du film se distingue par sa couleur rouge, même héros puceau qui mute en tombeur et finit par hésiter entre les deux élues de son cœur (l’une humaine, l’autre pas), même déchaînement de folie meurtrière qui met à sac un microcosme gagné par l’insignifiance et le confort pépère. Et surtout, même idée de la machine en tant qu’objet fétichiste, passant de l’état solide à l’acquisition d’une psychologie liquide, sans filtre ni frontière, et entraînant dans son sillage de rébellion un adolescent a priori simplet. Là où Carpenter reste le cador, ce n’est pas seulement pour sa mise en scène, là encore d’une absolue perfection. C’est surtout parce qu’à l’inverse du très mauvais roman de Stephen King dont il signe ici l’adaptation, sa voiture hantée n’a pas besoin d’une hypothétique malédiction pour justifier son caractère diabolique. Elle « est » diabolique, point barre. Il nous importe donc moins de la comprendre que de l’observer, fasciné autant que l’est son nouveau jeune propriétaire pour ses courbes et sa couleur rouge, toutes deux provocantes à souhait.

Christine, un film sexuel ? Oui, et pas qu’un peu ! Sans aller jusqu’à égaler le Crash de David Cronenberg en matière de fusion sexuelle entre la chair humaine et le métal automobile, le film de Carpenter en est pourtant un lointain brouillon, certes pas flippant pour un sou – un regret que Carpenter continue d’avoir vis-à-vis d’un film qu’il porte pourtant en haute estime – mais jamais flippé à l’idée de sous-entendre une passion diablement érotique entre ces deux matières. Là où le roman de King se focalisait en majorité sur l’entourage du jeune Arnie (Keith Gordon), à savoir sa petite amie Leigh et son grand pote Dennis (ici joué par John Stockwell, futur réalisateur de Bleu d’enfer), l’action du film est tout entière concentrée sur lui et sur sa métamorphose quasi faustienne. Lycéen souffre-douleur d’une bande de voyous, ce dernier change de personnalité lorsqu’il devient le nouveau propriétaire de cette Plymouth Fury 1958 aussi rouge vif que cabossée. Deux entités qui viennent de sceller leur destin : il soigne son look à mesure qu’il la répare, il devient cynique et agressif à mesure qu’elle se montre jalouse vis-à-vis de ceux qui l’agressent ou de celle qui le convoite, il se sent investi d’une puissance supérieure lorsqu’il la conduit (alors qu’il est en réalité possédé par « elle »), il manque de s’évanouir lorsqu’il la retrouve « violée » (les voyous l’ont saccagée en long, en large et en travers), et surtout, le fait de prendre le volant à l’intérieur d’elle a tout à voir avec un acte de pénétration. La meilleure scène du film, à savoir celle de l’autoréparation de Christine (par ailleurs montée en marche arrière à partir de plans d’une voiture écrabouillée par pression hydraulique), est lancée par une phrase plus qu’évocatrice (le « Montre-moi » d’Arnie vaut bien un « Montre-moi ton corps » adressé à un objet de désir). Quant à l’instant fatal où un Arnie empalé caresse le logo de la Plymouth dans un ultime geste d’agonie, la forme en « V » du logo se passe de commentaires.

Le facteur humain n’est pas ici ce qui monopolise l’attention de Carpenter : les enjeux manichéens, assez proche de ceux de Carrie (autre adaptation de Stephen King que réalisa Brian De Palma sept ans plus tôt), sont là encore circonscrits à une banlieue américaine où les âmes pures et naïves se confrontent à la cruauté du monde des (pré-)adultes jusqu’à prendre le risque de basculer à leur tour du côté obscur. Il n’y a donc que l’interprétation de Keith Gordon, évoluant lentement de la timidité à l’agressivité, qui sache ici produire un réel effet de sidération, et ce uniquement parce qu’il n’est que le jouet de la machine qu’il croit maîtriser. Ce qui se produit ici est donc assez saisissant : un objet désincarné qui paraît infiniment plus vivant et habité que tous les êtres humains qui l’entourent, et qui, de ce fait, guide à lui seul la mise en scène du récit – un domaine sur lequel le John Carpenter de la grande époque n’a de leçon à recevoir de personne. Comme ce sera le cas pour d’autres futurs films au postulat relativement identique (notamment le Rubber de Quentin Dupieux et son pneu tueur-télépathe nommé Robert !), chaque cadre vise à conférer une vraie et immédiate psychologie à une entité inanimée, usant le plus possible de travellings sensuels et de cadrages horizontaux qui donnent souvent au Scope l’allure d’une foudroyante vue subjective. Le découpage de Carpenter, comme toujours d’une efficacité imparable, privilégie la mise en place de l’atmosphère et la recherche de l’effet minimal à toute trace d’horreur graphique, comme s’il s’agissait pour le cinéaste d’évacuer en douceur sa frustration née du terrible échec de The Thing l’année précédente. Or, en se jetant corps et âme dans une commande aussi parfaitement agencée pour lui, ne serait-ce qu’au niveau des thèmes abordés (le rock’n’roll, donc, mais aussi l’autorité comme source de rejet et le Mal comme moteur de transformation), il ne s’est absolument pas renié. D’un médiocre roman que King aura pondu à la va-vite durant sa période d’addiction à l’alcool et à la cocaïne, Carpenter l’insoumis aura accouché d’une série B diabolique, cruelle et charnelle, où une « nouvelle chair » se fraye un chemin rouge sang dans ce monde horizontal pour y activer le chaos. Longue vie à elle, comme dirait l’autre…

Test Blu-Ray

Ceux qui ont déjà testé une fois dans leur vie le précédent Blu-Ray français de Christine n’ont pas dû mettre bien longtemps avant de le jeter à la poubelle ou d’essayer de le revendre sur eBay, et pour cause : l’absence de sous-titres pour la version originale y faisait figure de splendide doigt d’honneur adressé aux consommateurs ! On se doutait bien qu’une nouvelle édition plus soignée pointerait un jour son pif, mais pas que nos amis de Carlotta iraient jusqu’à lui offrir les honneurs d’un coffret Ultra Collector dont ils ont le secret. Les cinéphiles peuvent donc hurler de joie : la VO a désormais des sous-titres, le packaging est absolument splendide, et le menu des bonus a été enrichi. Un léger point noir à relever, néanmoins : en dépit d’une restauration 4K vraiment tangible, le master HD ne diffère pas tant que ça du précédent, ce qui induit là encore une image un peu trop sombre dans les scènes nocturnes et un grain assez notable dans quelques plans. Pour autant, face aux précédents pressages DVD, la comparaison reste avantageuse. Côté son, il suffisait d’une bonne piste Dolby Atmos (en VO seulement) pour ressentir à nouveau toute la puissance des effets sonores et de la partition musicale du film, et on la conseillera donc en priorité face aux autres pistes. Sur les bonus, l’appellation Ultra Collector implique donc la présence d’un copieux livre de deux cent pages intitulé Plus furieuse que l’enfer, et dans lequel tout le film passe au scanner, des très intéressantes analyses de Lee Gambin sur la symbolique du film jusqu’aux témoignages de l’équipe (acteurs et techniciens) sur l’expérience du tournage. Des anecdotes si nombreuses et si riches qu’elles vont même jusqu’à éclipser les trois autres gros morceaux du menu des suppléments, par ailleurs issus du précédent Blu-Ray : le solide making-of d’origine (signé par l’inénarrable Laurent Bouzereau), la vingtaine de scènes coupées (pas remasterisées en HD, hélas…), et surtout le commentaire audio passionné de John Carpenter et de Keith Gordon. Enfin, en exclusivité sur le Blu-Ray, Carlotta a rajouté LA cerise sur le gâteau : ni plus ni moins que la longue masterclass du cinéaste à l’occasion de la remise du Prix du Carrosse d’Or 2019 lors de la dernière Quinzaine des Réalisateurs. Si la traduction en direct est infiniment moins agréable que la lecture de sous-titres, on y sent surtout Big John tel qu’il est aujourd’hui : amer, fatigué, marginal, peut-être lassé du cinéma ou davantage attiré par l’argent que par l’art, mais toujours plein d’humour et extrêmement « cash » dans ses propos.