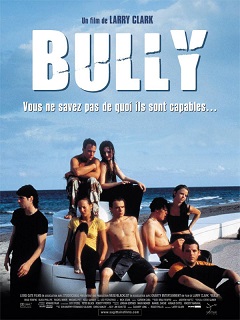

REALISATION : Larry Clark

PRODUCTION : Blacklist Films, Lions Gate Films Inc, Muse Productions, StudioCanal

AVEC : Brad Renfro, Nick Stahl, Rachel Miner, Bijou Phillips, Leo Fitzpatrick, Michael Pitt, Kelli Garner, Daniel Franzese, Nathalie Paulding, Jessica Sutta, Ed Amatrudo, Larry Clark

SCENARIO : David McKenna, Roger Pullis

PHOTOGRAPHIE : Steve Gainer

MONTAGE : Andrew Hafitz, Brent Joseph

BANDE ORIGINALE : Joe Poledouris, Jerome Dillon

ORIGINE : Etats-Unis, France

GENRE : Drame, Thriller

DATE DE SORTIE : 12 décembre 2001

DUREE : 1h49

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Bobby Kent et Marty Puccio, deux ados désœuvrés d’une petite ville américaine, se connaissent depuis toujours. Bobby est un tyran brutal et sadique. Marty, son meilleur ami, est son jouet ou plus exactement son punching-ball. Il en a toujours été ainsi entre eux jusqu’au jour où la petite amie de Marty met au point un plan machiavélique pour assassiner cet animal assoiffé de violence…

Reconstitution éprouvante et impitoyable d’un fait divers criminel perpétré par une jeunesse à la dérive. Avec ce film-choc (son meilleur), Larry Clark frappe hyper fort et laisse de puissantes cicatrices.

Larry Clark serait-il un émule trash de John Cassavetes ? On laissera chacun juger, mais ça éclaire pas mal de savoir que ce comparatif constitue pour lui le plus beau compliment qui soit. Parce qu’il s’efforce d’accoucher de pures tranches de vie hyperréalistes sur la middle class américaine, shootées avec un naturel à toute épreuve et dans une optique de cinéma tout ce qu’il y a de plus indépendant, le comparatif a en tout cas un minimum de pertinence. Et si son image s’est pas mal abîmée depuis la production chaotique de l’ultra-clivant The Smell of Us en 2014, force est de reconnaître que le bonhomme n’a pas eu son pareil pour capturer l’état de la jeunesse ricaine – son éternel sujet de prédilection en tant que cinéaste et photographe. Filmer les kids est pour Clark un principe d’ambivalence fièrement revendiqué, les angles qui flattent allant toujours de pair avec les détails qui choquent. L’adolescence selon lui, c’est quoi ? Une matière fascinante qui évolue entre le bon et le con sans forcément laisser le beau sur le bord de la route. Un sujet d’étude à teneur plus ou moins sociologique (c’est là une question de regard) qui, en plus d’être traité avec plus d’impartialité que de tolérance, embrasse en général une ligne inéluctable dont la série de chocs s’encaisse et se digère tant bien que mal. Chez Clark, l’immaturité n’est en rien un gage d’immunité. Elle laisse en état de choc, comme pour prendre acte de la fatalité qui pendait clairement au nez du sujet et s’interroger in fine sur ce qui a pu amener telle situation à tutoyer un tel extrême. C’était ainsi que s’achevait son premier film Kids, via le flou terrible d’un jeune drogué incapable à son réveil de se souvenir de sa nuit – pourtant caractérisée par un lynchage collectif et le viol d’une jeune séropositive. C’est aussi ainsi que prend fin Bully, avec sept teenagers hébétés en plein tribunal, inconscients de devoir désormais payer (très cher) l’addition de l’irréparable. Un fait divers, ni plus ni moins : glaçant, effrayant, éprouvant, en tout cas assez pour mettre les consciences à rude épreuve.

Toute fiction que soit le film, ce fait divers n’en coche pas les cases. Avec un très fort respect pour les faits (déjà recensés en détail dans une vidéo de la chaîne YouCrime), Bully se penche sur une affaire criminelle survenue en juillet 1993, dans une ville de Floride située à proximité du parc national des Everglades. Rappel des faits : un soir d’été, le jeune Marty Puccio (Brad Renfro) participe, avec six complices, au meurtre de son meilleur ami Bobby Kent (Nick Stahl), au motif que ce dernier n’aurait jamais cessé de se montrer humiliant et sadique, non seulement vis-à-vis de lui mais aussi de ses autres amis. La réalité fait ainsi froid dans le dos : exerçant depuis l’enfance un ascendant des plus pervers sur Marty, Bobby est un « tyran » (« bully »). Un sale con. Se défouler violemment sur autrui est pour lui une habitude. S’imposer maquereau occasionnel de Marty en le forçant à se la jouer gogo-danseur huilé ou acteur de porno gay éclaire aussi bien son acoquinage avec les réseaux locaux de commerce sexuel que son homosexualité latente et refoulée. Autour de ce centre de gravité malsain tournent en orbite une flopée de portraits crus qui bavent de tout autant qu’ils en bavent de partout. Il y a la délurée Ali (Bijou Phillips) qui couche avec tout le monde. Il y a le beau gosse Donny (Michael Pitt) qui fume des pétards à longueur de journée. Il y a la toxico Heather (Kelli Garner) qui peine à honorer son sevrage. Il y a la névrosée Lisa (Rachel Miner) qui s’entiche follement de Marty jusqu’à tomber enceinte de lui. Il y a le cousin de Lisa, un certain Derek (Daniel Franzese), qui tue le temps sur une borne de Mortal Kombat. Et il y a cette petite frappe de Kaufman (Leo Fitzpatrick) qui, à défaut du tueur professionnel qu’il prétend être, n’est juste qu’une grande gueule à la tête d’un gang de mioches qui volent des autoradios. C’est ainsi sous l’impulsion de Lisa (violée par Bobby, tout comme Ali) que le plan criminel prend place au sein du groupe, activé lors d’une discussion anodine sur la plage et concrétisé un soir dans un terrain vague isolé.

Aucune vue de l’esprit dans le cousinage de cette smala avec les kids désœuvrés du premier film de Clark. Que de la continuité dans cette peinture d’une jeunesse sans ambition ni repères moraux, pour qui le soleil floridien, les virées à la plage et la pratique du surf n’altèrent en rien une propension à l’ennui et donc à la fuite en avant conditionnée dans l’alcool, le sexe et la défonce. Rien ne tourne rond chez eux, sinon cette routine existentielle qui, à force de rester invariable, finit par couper net tout espoir de se projeter vers un quelconque idéal. D’autant que s’ils semblent tourner le dos à la vie d’adulte, les ados de Bully n’en restent pas moins encore coincés chez des adultes, les leurs, dont la présence satellitaire et la berlue collective ont de quoi dessiner un tableau encore plus sombre. Qu’ils soient castrateurs, incapables, laxistes ou carrément aveugles, les géniteurs de ces jeunes tueurs en herbe ne sont en effet pas épargnés par l’objectivité impitoyable de Clark – il enfoncera encore plus le clou un an plus tard dans son très beau Ken Park – et le montage final de leurs regards impassibles ou effrayés vaut à lui seul tous les discours du monde. Bienvenue en Amérique, la vraie, la dure, celle qui n’en finit jamais de refuser de se regarder dans le miroir à des fins de remise en cause. Celle qu’une armada de bien-pensants – dont un Hollywood puritain qui se retira brusquement du projet suite au massacre du lycée de Columbine – se sont empressés de condamner impulsivement au lieu de se sentir (ou après s’être sentis) eux-mêmes visés par la sonnette d’alarme. Celle que seul un Larry Clark expert en authenticité et en controverse se sent capable de regarder droit dans les yeux.

Il faut souligner à quel point la mise en scène de ce film-choc n’a pas été de tout repos. En plus d’avoir vu son projet repêché in extremis par le financement limité de Canal+ (le budget initialement prévu fut divisé par 25 !), Larry Clark a mis un point d’honneur à retravailler le scénario initial écrit par David McKenna et Roger Pullis, imprimant ainsi sa marque et sa subjectivité à ce fait divers tout en collant de plus près aux éléments relatés par le journaliste Jim Schutze dans son livre éponyme. Et une fois le tournage entamé, son désir de se frotter de plein fouet à la réalité et de caster des acteurs pas si éloignés de leur personnage a pris cher sans que le film n’y perde au change. Il suffit de jeter un coup d’œil à son extraordinaire making-of d’une heure – visible sur les éditions DVD et Blu-ray du film – pour en prendre le pouls. D’un Brad Renfro qui se retrouva carrément en taule pour avoir tenté de voler un yacht dans le port de Fort Lauderdale (une partie du budget du film servit alors à payer sa caution !) jusqu’aux frasques de la pile électrique Bijou Phillips (capricieuse, exhibitionniste, sujette à des états psychotiques… la totale !), la réalité d’un tournage borderline se précise si bien qu’elle finit par rejaillir sur la nature même du film.

Fort d’une caméra-épaule façon cinéma-vérité qui navigue avec fluidité entre ceux et celles qu’elle filme, quitte à saisir à l’arrache des états impulsifs et des ébats convulsifs sans forcément les avoir programmés, Clark fait un peu du Kechiche avant l’heure, sondant et scannant ses sujets d’expérience sous tous les angles et dans toutes les postures. Sa caméra suit le mouvement de leurs pensées par le biais de la fragmentation des angles et des actions, et c’est bien sur ces corps troublants de vérité qu’il quête les indices de la tragédie à venir, enregistrant avec brio l’impasse dans la jouissance et l’angoisse dans la libération. Même lorsqu’il fait mine de déraper avec l’effet de style ou le « plan de trop », cette approche hyper-physique a valeur de bouclier. Une caméra qui pivote sur elle-même pour accompagner la préparation du plan criminel par la bande au grand complet, et c’est tout le vertige de cette ronde folle qui se voit matérialisée à l’écran par la seule force du travelling circulaire. Un plan furtif sur l’entrejambe d’une Ali en minishort, et ce qui aurait pu friser la provocation racoleuse – cette absence tangible de culotte a valu au film d’être censuré aux Etats-Unis – devient un signe extérieur de provocation chez une génération qui impose sa crudité au public et au réalisateur. Quant à l’exécution en soi, ici filmée et relatée dans ses moindres détails au terme de préparatifs totalement insensés (au téléphone ou en public, on organise un meurtre comme on organiserait un banal barbecue entre potes !), ce parti pris visant à ne jamais détourner la caméra est un gage d’honnêteté et l’effroi constructif qu’il suscite annihile tout spectre de complaisance. Le réel impose sa dureté, alors Larry Clark s’y frotte sans pudeur, fort de cet alliage rare de fascination (concentrée), de voyeurisme (assumé) et de distance (maîtrisée).

La scène la plus intéressante du film est d’ailleurs celle qui, d’une certaine façon, tend à faire passer toute cette histoire pour une comédie absurde. Une fois le meurtre accompli, la bande s’en va décompresser sur une plage et, sous l’impulsion d’une Lisa percevant « une odeur de sang », s’affole sur la mise en place d’un alibi en béton armé. En clôturant cette scène par un plan qui cadre la bande de suffisamment loin pour que leurs dialogues – en soi chargés de preuves accablantes – soient audibles par le premier venu dans un lieu public, Clark amplifie l’inéluctabilité de la tragédie, l’inconscience totale de cet engrenage en mode turbo. Voir ensuite toute la bande se griller bêtement en se confiant à droite et à gauche (parfois à demi-mot, parfois sans détour) en rajoute une couche pour accélérer la logique du récit. Jusqu’à cet épilogue magistral d’un quart d’heure, reposant tout entier sur un crescendo déroutant où le Song for Shelter de Fatboy Slim fait s’entremêler trois strates musicales qu’un son perçant achèvera de rendre inaudibles. On ne pouvait espérer meilleur climax pour incarner le retour brutal à la réalité (pour des personnages à ce point dénués de remords) et le douloureux flottement ressenti au terme d’une heure trois quarts (pour des spectateurs à ce point délestés de leurs repères sécurisants). Bully ne fait pas que rendre tangible cette absence de distinction entre le Bien et le Mal chez une jeunesse larguée, il sonne surtout le glas d’un genre ancré dans les gènes du cinéma américain. Lequel ? Le teen movie, bien sûr, dont le ton a priori jovial et décomplexé s’est très souvent laissé teinter d’un profond désenchantement, et dont la fureur de vivre propre au coming-of-age n’a plus une once de fibre romantique. C’est cette « liberté immuable » prônée ad nauseam par les idéaux US qui se mange le mur, ne nous laissant alors comme seule option que de compter les dents fracturées qui s’y sont incrustées pour de bon. Ni compassion ni plainte ni jugement ni espoir dans le cinéma de Larry Clark, juste une profonde empathie pour l’innocence détruite. Ne rien cacher de cet abîme fait office de morale, du genre qui s’impose à notre regard sans nous en imposer un. C’est énorme. Et c’est terrible.