REALISATION : Steven Soderbergh

PRODUCTION : 2929 Entertainment, HDNet Films, Metropolitan FilmExport

AVEC : Debbie Doebereiner, Dustin Ashley, Misty Wilkins, Omar Cowan, Laurie Lee, David Hubbard, Kyle Smith, Decker Moody, Steve Deem, Ross Clegg

SCENARIO : Coleman Hough

PHOTOGRAPHIE : Steven Soderbergh

MONTAGE : Steven Soderbergh

BANDE ORIGINALE : Robert Pollard

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Drame, Expérimental, Policier

DATE DE SORTIE : 10 mai 2006

DUREE : 1h13

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Dans une petite ville perdue du Midwest, Martha et Kyle travaillent pour l’une des rares usines encore en activité. Malgré leur différence d’âge, leur solitude les a rapprochés et le jeune homme et celle qui pourrait être sa mère sont devenus amis. L’arrivée de Rose, une jeune mère célibataire, va tout remettre en cause. Entre les deux jeunes gens, des liens se nouent naturellement, ce qui n’est pas du goût de Martha. Lorsqu’un matin, on découvre la jeune femme étranglée chez elle, c’est le début d’une enquête qui va emmener chacun bien au-delà des apparences…

Calée entre le tournage de deux films Ocean’s, cette petite péloche expérimentale est comme une bulle qui retarderait sans cesse le moment de son éclatement. L’un des films les plus aboutis de Soderbergh.

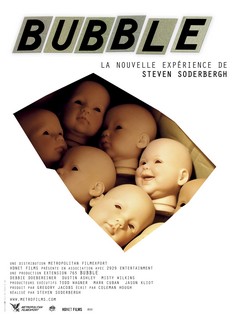

Comme pour Full Frontal, c’est mieux de démarrer par le titre. C’est quoi, cette « bulle » qui donne son nom au film de Steven Soderbergh ? Rien n’est clair là-dessus. Au regard de l’affiche, faut-il y voir une similitude visuelle avec ces têtes rondes de poupées en caoutchouc dont on assiste ici au démoulage dans une petite usine du fin fond de l’Ohio ? Au vu du contexte géographique abordé, est-ce une façon de métaphoriser ce prolétariat anti-glamour et anti-hollywoodien où chacun « vivrait dans sa bulle » ? Ou alors, en voyant ce que le scénario a l’air de sous-entendre, s’agit-il de désigner cette forme légère qui finit toujours par éclater après avoir flotté plus ou moins longtemps ? Choisissez l’hypothèse qui vous arrange le mieux, elles se valent toutes. Ce qui est sûr, c’est que Bubble déroute moins par son intrigue (très simple) que par la motivation de son cinéaste (pas claire du tout au départ). Quand bien même le désir de se ressourcer sur les terres du cinoche indépendant après la quinte flush Ocean’s Twelve rejoint ce que l’on a déjà dit et redit sur ce gars-là (il réalise toujours un film afin de « casser » le précédent), il est en revanche moins facile de déceler ce qui a guidé un tel résultat. Or, c’est là un oubli que l’on fait parfois, et que l’on mettait déjà en exergue à propos de Full Frontal : chez Soderbergh, c’est une idée, et non un sujet, qui dicte un principe de production et de mise en scène. Quelle idée, donc ? Ni plus ni moins qu’un accord de production passé entre le réalisateur et le réseau HDNet. L’idée consistait à tourner six films, avec le même budget (1,6 millions de dollars) et le même impératif : chaque film devait se dérouler dans un endroit peu filmé au cinéma et sortir le même jour sur différents supports (cinéma, télé, VOD, DVD…). Une idée couillue qui suscita des réactions houleuses (Cameron et Shyamalan ne se sont pas gênés), certains n’y voyant qu’un coup marketing suicidaire, d’autres jouant les lanceurs d’alerte pour l’exploitation en salle. Film-cobaye, Bubble n’aura pas rendu l’expérience concluante. Simultanéité des modes d’accès ? Film trop pointu pour viser large ? Difficile à dire. Seule certitude : ce film-là reste une fascinante énigme.

Si l’origine du film se voulait singulière, celle de son scénario l’est déjà moins. Une simple image aura suffi à guider l’écriture de la chose : celle d’une usine où des gens effectueraient un travail manuel et répétitif. Déjà très performante en la matière sur Full Frontal, la scénariste Coleman Hough s’empressa alors de baser l’écriture d’un récit à partir d’un lieu ciblé (Parkersberg, petite ville industrielle de l’Ohio) et d’interviews de gens locaux. Trois d’entre eux furent alors sélectionnés : une directrice de restaurant KFC à la retraite (Debbie Doebereiner), un étudiant en informatique qui cumule les petits boulots (Dustin Ashley), une coiffeuse tout juste installée dans les environs (Misty Wilkins). Les trois non-professionnels improvisèrent alors un récit on ne peut plus linéaire, éloigné de ces narrations sophistiquées dont Soderbergh a le secret. Petit résumé : deux amis très proches, la quinquagénaire obèse Martha et le jeune introverti Kyle, ont chacun un parent à charge (elle vit avec son père grabataire, il habite chez sa mère chômeuse) et se tuent au travail dans une usine de poupées en caoutchouc pour un salaire de misère. Leur amitié (leur « bulle » ?) se voit soudain menacée d’éclatement lorsqu’une jeune mère célibataire, Rose, est engagée dans l’usine et développe un intérêt réciproque vis-à-vis de Kyle. Avec un tel postulat de départ et un tel cadre de production, on s’aiguille fissa vers un certain cinéma européen que l’on a apprivoisé depuis un bon moment : Ken Loach et les frères Dardenne pour ce qui est du vivier prolétaire et de la chronique réaliste, Lars Von Trier et Bruno Dumont pour ce qui est de la méthode d’approche et de filmage. On en vient même à dénicher un lien avec le cinéma spiritualiste de Dumont, le temps d’une messe durant laquelle Martha semble atteindre une sorte d’état transcendant – un effet de lumière bleue isole alors son visage dans l’obscurité. Sauf qu’il faut attendre la fin pour saisir la signification réelle de cet effet (il s’agit du moment où untel accède à une vérité secrète ou refoulée le concernant). Et qu’entre-temps, la nature véritable de Bubble aura éclaté plein cadre : faux drame intimiste, mais vrai polar qui cachait bien son jeu.

On se doutait bien à l’avance qu’il allait y avoir un mort à un moment donné (le film s’ouvre sur une pelleteuse qui creuse un trou dans un cimetière) et, au final, on ne se trompait pas (le film se referme sur le trou bouché). Le petit film indépendant qui avait l’air de cocher toutes les cases du docu-fiction lambda n’était qu’une façade. Ce doute-là, disons-le, tenait a posteriori au choix de la vidéo HD, ici gonflée dans un magnifique format Scope. En repassant le film à la loupe, on prend soin de distinguer deux phases dans l’approche de Soderbergh. Dans un premier temps, ce dernier s’en tient surtout à créer des perspectives, souvent fixes, promptes à dessiner une architecture sereine et dépouillée où les individus ressemblent à des fourmis, pour ne pas dire aux pièces d’une mécanique. A titre de comparatif, le récent et très beau Columbus de Kogonada – toujours inédit en France – procédait un peu de la même manière. C’est en décalant ce système de filmage par l’utilisation de très légers panoramiques que le cinéaste alimente le doute, un peu comme si la moindre ébauche de mouvement allait finir par dénuder la surface du quotidien – chaque plan anodin passe ainsi pour une mise en alerte. C’est que cette ambiance éthérée, qui ne semble rien dire ni chuchoter quoi que ce soit, impose des cadrages et des plans a priori anodins qui nous incitent constamment à rester attentif, à creuser le cadre. Sans doute est-ce parce qu’une telle inertie de mise en scène paraît toujours suspecte à une époque où la rapidité narrative est signe d’un film cherchant à transmettre une idée claire sans creux ni bout de gras. Et de ce fait, face à un drame qui couverait quelque chose de terrible en faisant mine de recommencer sans cesse sa phase d’exposition, l’ennui des personnages ne peut en aucun cas être le nôtre.

Dans un second temps, Soderbergh fait mine d’évoquer, avec sa curiosité souveraine et un vrai sens du détail, tout ce qui entretiendrait la paupérisation du Midwest. En vrac : un travail ouvrier caractérisé par des gestes répétitifs sur la chaîne d’assemblage, des conversations plates qui peinent à cacher un ennui devenu l’épicentre d’un corps social anémié, des individus qui finissent par être aussi jetables et dévitalisés que les poupées qu’ils fabriquent (l’effet miroir est sacrément tangible), et plus largement, un territoire désolé où défilent à la queue leu leu les décors les plus désolants qui soient (usines sous-éclairées, salles de repos désertes, baraques étroites comme des caravanes…). La relation triangulaire au cœur du récit devient alors l’élément perturbateur, celui qui intègre la misère affective au sein même d’un tableau suintant la misère matérielle. Entre un Kyle trop naïf et une Rose plus calculatrice que prévu, il y a un courant qui s’installe au point d’exclure Martha de la compagnie de son jeune ami ouvrier (sans doute à ses yeux le seul îlot paradisiaque dans ce néant sociétal). Le malaise s’accroît alors jusqu’à un acte criminel que le récit tait mais que l’on devine trop facilement. On espère un twist qui nous prendrait à revers, mais il ne viendra pas. On attend au minimum une enquête policière qui chahuterait ce principe de mise en scène, mais elle n’en fera rien. On se met à rêver d’un exercice de style qui ferait voler en éclats cette bulle d’hyperréalisme au travers d’un jeu ambigu avec les ficelles du genre, mais ce n’est même pas là ce qui semble motiver Soderbergh. Pas simple, tout ça…

Au fond, peut-être ne faut-il pas chercher midi à quatorze heures pour percer le mystère conceptuel de Bubble. Si l’on choisit de l’aborder en tant que polar psychologique, tout paraît clair : ni plus ni moins que le précipité d’une certaine Amérique, où la caméra de Soderbergh tenterait de percer non pas la déshumanisation mais la désensibilisation d’une certaine tranche d’humanité. Pour un film à ce point attaché aux règles de la fiction, c’est peu dire que l’on prend ici en pleine face des personnages au schéma réactif inhabituel face à la tragédie. Et sur ce point-là, on pourrait écrire un paragraphe entier sur l’ambiguïté de Martha, figure toujours plus opaque qui s’enferme dans une forme mystérieuse de déni après avoir commis son crime, et plus encore lorsqu’on lui met l’évidence en face des yeux. Dans un sens, on vit le film comme on observerait une étude au microscope de la « routine » (d’une vie, d’un quotidien, d’un travail, d’une enquête), avec, comme double résolution, un mystère qui retrouve sa réalité de fait divers (il y a un crime et un coupable) et une réalité qui mute en mystère à percer (il y a un cinéaste dont la mise en scène installe le doute). Ici, aucun discours critique sur les injustices d’un système social, aucune exploration complaisante de la tension et des manigances qui agitent une classe prolétaire (on n’est pas chez les frères Dardenne ici !), mais plutôt une sorte de serpent métaphysique, dépouillé et minimaliste à la manière d’un Bruno Dumont, qui injecte son venin sur la durée d’un récit-nouvelle (1h13) pour qu’il agisse surtout après la projection. Pour tous ceux qui partent du principe qu’un film ne s’efface pas de l’esprit dès lors qu’il invite à guetter la moindre rupture en son sein, Bubble est un véritable must-see.