Si la fatalité est toujours au cœur des films d’Iñarritu, elle n’est également pas prête de s’atténuer. Pire, elle risque de former une horrible excroissance : à peine cinq ans après un Babel aux allures de pensum prétentieux et pessimiste sur la misère du monde moderne, le cinéaste mexicain franchit un nouveau cap dans la mise en scène de la merditude des choses. Mais attention, par « mise en scène », il ne faut pas entendre cette chose fondamentale indispensable à la réussite d’une œuvre intègre et touchante, et qui, pour bon nombre de cinéastes obnubilés par leur volonté de délivrer un message (ou je ne sais quoi d’autre), ne serait rien que futile et secondaire. En même temps, film après film, difficile de savoir réellement ce qui pousse Iñarritu à réaliser des films, tant cet artiste n’a décidément pas fini de refaire à chaque fois la même chose, de se répéter sans se renouveler, et surtout, de nous assommer avec un style visuel des plus abominables. Il y a plus de sept ans, on avait pu se faire quelques pronostics enthousiastes sur Amours chiennes et 21 grammes, d’abord parce que le bonhomme se révélait être un monstrueux directeur d’acteur, ensuite parce que sa peinture chaotique du monde se parait d’une narration déstructurée et d’une réalisation sèche mais sans complaisance. Deux ans plus tard, Babel remettait un peu les pendules à l’heure : ayant la prétention de retranscrire toute la misère et la bonté du monde en un seul film de 2h20, le cinéaste ne livrait qu’un film bâtard, faussement complexe et à la dimension mythologique gadget, d’où même l’émotion galérait à surgir.

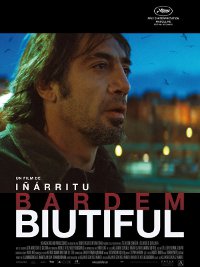

En 2010, Biutiful aura permis à Iñarritu de franchir la ligne rouge : si certains, adeptes du pessimisme poids lourd sur pellicule, ne manqueront pas de hurler au chef-d’œuvre ou de sortir de la salle de cinéma avec des envies de suicide, nul doute qu’une overdose d’aspirine ne suffirait pas à calmer le mal de crâne que l’on se chope à la vision d’un truc aussi assommant. D’habitude, un film qui fait l’effet d’un coup de poing, c’est toujours bon à prendre. Mais pas là. Pour que chacun puisse mesurer à quel point le film se veut une peinture atroce de tout ce que la société moderne peut avoir de plus triste et de plus crade, il suffit d’énumérer les faits soulignés par l’intrigue : Uxbal vit donc dans les quartiers les plus sordides de Barcelone, est né orphelin puisqu’il n’a jamais connu son père, élève seul sa fille et son fils, doit supporter les crises d’hystérie répétées de son ex-femme bipolaire, trempe dans des trafics de populations clandestines, tente de passer outre les manipulations de son propre frère cocaïnomane, habite dans un appart aux allures de bidonville pourri, tente de survivre à une misère qui n’en finit par de grandir, et, comble du malheur, doit passer les quelques jours qui lui restent à vivre à affronter la douleur causée par son cancer incurable.

Pour ce qui est de (sur)charger la mule, le cinéaste va ici très loin. Mais comme ça ne lui suffit pas, que fait-il ? Eh bien, il en rajoute encore, puisque, dans le fond, son film ne raconte rien d’autre que ce qu’il cherche à tout prix à illustrer. OK, pour Iñarritu, le monde est une poubelle géante, tout le monde vit dans la misère, tout se prend sans arrêt la fatalité au coin du visage, mais la bonté de chacun peut faire office de porte de sortie temporaire (c’était déjà le sujet en filigrane de ses précédents films). Soit, mais derrière tout ça, où le cinéaste veut en venir ? Nulle part. Très vite, on discerne très nettement sur quels points précis le film va se transformer peu à peu en une croûte abominable à tous points de vue. En effet, pas une seule scène, pas un seul plan ne se déroule sans qu’Iñarritu ne s’attarde sur un détail crado ou pauvre, aidé par une caméra qui bat des records dans la complaisance. Exemple : pour montrer la douleur occasionnée par un cancer de la prostate, il ne lui suffit pas de montrer Javier Bardem pissant du sang dans une cuvette mal nettoyée, il faut en plus rajouter un plan où le héros, qui a un peu pissé sur les bords de la cuvette, essuie les gouttes d’urine sanglante avec un Kleenex usagé. Et je ne vous parle pas de la récupération d’un vieux cercueil dans un cimetière délabré, qui se résume en quatre plans : le décor d’une saleté indescriptible, le chariot élévateur couvert de rouille, le cercueil rongé par les mites, et le cadavre en évidente décomposition. Bref, le monde est une décharge à ciel ouvert, et tout est moche là-dedans. Merci pour l’info.

Violence, coke, vomi, sang, pauvreté, insalubrité, prostitution, maladie, noirceur, amertume, putréfaction : la liste est trop longue, et tout le film suit cette logique, y compris dans ses rares moments de calme. Et le mot « calme », ça, il est évident qu’Iñarritu ne sait pas trop ce que ça veut dire. On savait déjà que son cinéma était sans arrêt dominé par une tension sous-jacente, mais là, c’est juste un brouhaha terrifiant qui procure un mal de tête terrible, sans enjeux ni objectif. C’était déjà perceptible dès la scène d’ouverture, où un homme mime le bruit du vent et de la mer (puis les deux en même temps) de façon un peu trop bruyante, mais le cinéaste semble habité par l’envie de sursignifier le moindre son, de rendre le volume proportionnel à l’agacement suscité par les images. Une façon de camoufler le vide abyssal de son projet derrière une surcharge d’effets en tous genres, comme il l’avait déjà fait par intermittences dans Babel ? Peut-être, mais peu importe la raison : sur 2h30 qui semblent faire le triple, Iñarritu sombre sans cesse dans les pires poncifs du film dramatique, à savoir un scénario qui enfile des séquences atroces pour refléter quelque chose d’atroce, une esthétique visuelle volontairement cradingue pour que le film prenne des allures d’Odorama putride, et des effets sonores assourdissants pour donner l’impression qu’il se passe quelque chose (alors que non).

Même dans son montage, c’est dire si le film chute de plusieurs étages : pour schématiser sans trop faire de vagues, imaginez simplement que Paul Greengrass et les frères Dardenne aient sniffé une bonne demi-douzaine de rails de coke afin de partir tourner dans des quartiers suburbains saturés d’insectes et de saleté, au point de ne pas laisser durer l’action au sein d’un plan ou de se limiter à des plans furtifs collés les uns aux autres, et vous serez encore loin du compte. Au final, il est presque miraculeux de constater que Javier Bardem arrive à sortir un tant soit peu indemne d’un tel naufrage : connu depuis plusieurs années pour investir n’importe quel rôle avec une sincérité et un courage exemplaires, le bonhomme fait honneur à sa réputation, même si son prix d’interprétation cannois se révèle finalement taillé un peu trop grand pour lui. Reste que sa prestation constitue malgré tout notre seule bouée de sauvetage.

Lourdingue et démonstratif de A à Z, passablement tire-larmes et dénué de la moindre émotion (car celle-ci s’avère toujours forcée, donc artificielle), Biutiful est surtout un film incommensurablement creux, doté d’un style si ostentatoire et dénué d’enjeux qu’il ne peut se décrire comme rien d’autre qu’une coquille vide. C’est du misérabilisme dans ce que le cinéma peut faire de pire, à savoir une peinture prétendument réaliste et triste d’un monde merdique, mais en sous-marin, un film sans propos ni mise en scène, uniquement préoccupé par la volonté de montrer des êtres humains qui voguent vers une mort certaine et qui ne font rien d’autre que de subir cette fatalité. Iñarritu n’a eu de cesse de répéter que ses films sont comme de longs tunnels sombres avec une lumière qui surgit au bout du chemin. Or, pour un cinéaste prétendument optimiste, le monde serait-il complètement sombre, complètement noir, avec juste quelques infimes nuances de blanc perceptibles au microscope ? Désolé, mais on est en droit de préférer les autres couleurs du prisme.

Réalisation : Alejandro Gonzalez Iñarritu

Scénario : Alejandro Gonzalez Iñarritu, Ann Ruark, John Kilik et Fernando Bovaira

Production : Alejandro Gonzalez Iñarritu, Nicolas Giacobone et Armando Bo

Bande originale : Gustavo Santaolalla

Photographie : Rodrigo Prieto

Montage : Stephen Mirrione

Origine : Espagne/Mexique

Date de sortie : 20 octobre 2010

1 Comment

Plutôt d'accord et je vais passer pour un monomaniaque mais le plan séquence de la boîte de nuit à une gueule pas possible^^