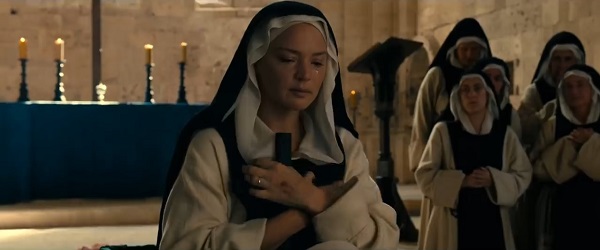

REALISATION : Paul Verhoeven

PRODUCTION : SBS Productions, Pathé, France 2 Cinéma, France 3 Cinéma, Topkapi Films, Belga Productions

AVEC : Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin, Louise Chevillotte, Hervé Pierre, Clotilde Courau, David Clavel, Guilaine Londez

SCENARIO : Paul Verhoeven, David Birke

PHOTOGRAPHIE : Jeanne Lapoirie

MONTAGE : Job ter Burg

BANDE ORIGINALE : Anne Dudley

ORIGINE : France

GENRE : Drame, Historique

DATE DE SORTIE : 9 juillet 2021

DUREE : 2h06

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des sœurs…

Mélanger sexe et religion n’a jamais fait peur à Paul Verhoeven, mais notre Père de la subversion a visé plus large avec ce dédale d’ambiguïtés et de syncrétismes, où la croyance et le mensonge font la bête à deux dos.

Ainsi soit-elle. Sur cette grande scène de théâtre qu’est le Monde, elle (ne) joue (pas) franc jeu, à la fois actrice et spectatrice d’elle-même. Elle ne cesse de défendre sa sincérité tout en faisant mine de conquérir plus ou moins sciemment le pouvoir. Elle assume tout, de ses désirs interdits à ses contradictions multiples, guidée par une soif de liberté et d’indépendance qui ne s’étanche jamais. Elle ose tout, l’impossible comme l’impensable, armée de la certitude que « la honte n’existe pas sous la protection de l’amour de Dieu ». « Elle », c’est celle qui prend le relais d’Elle, à savoir une nouvelle figure féminine pour le cinéma de Paul Verhoeven. Du genre à viser moins la ligne claire la plus pure que les chemins de traverse les plus discutables (dans les actes comme dans le sexe) pour mieux échapper à un cadre aliénant, certes, mais surtout un concentré si prégnant d’énergie, de soufre, d’amoralité et d’ambivalence qu’on finirait presque par oublier qu’elle appartient non pas à la fiction mais à la réalité. Religieuse mystique et saphique du XVIIème siècle qui entama une vie monastique dès l’âge de neuf ans chez les Théatines toscanes de Pescia, Benedetta Carlini prétendit dix-huit ans plus tard avoir eu une série de visions, dont une dans laquelle Jésus arrachait le cœur de sa poitrine pour le remplacer par le sien. Si pieuse qu’elle alla jusqu’à s’infliger les stigmates sur ses mains, ses pieds et son front pour mieux célébrer son mariage spirituel avec le Christ, elle fut ensuite accusée d’hérésie et de sacrilège au terme d’un long procès, avant d’être condamnée et emprisonnée. Qui était-elle ? Une simili-Jeanne d’Arc chargée d’authentiques visions ou une diva mystique lancée dans une quête d’absolu kamikaze ? C’est en tout cas le genre d’énigme sur laquelle croyants et athées auront à cœur de se crêper le chignon, questionnant les actes physiques jusqu’à en revenir fatalement aux percées métaphysiques (ou l’inverse) et se défendant de trancher là où les faits cèdent face à l’intimité spirituelle. Chez tous ceux qui imaginaient Paul Verhoeven privilégier une lecture concrète sans appel, la surprise sera totale, en particulier si l’on se limite à pincer l’épiderme d’un cinéma bien plus profond et vérolé qu’on ne le croit.

Précisons d’emblée que toucher à cette histoire-là n’est en rien une exclusivité pour Verhoeven. On rappelle que Marco Bellocchio s’y était déjà frotté il y a six ans en réalisant Sangue del mio sangue, dans lequel la très belle Lidiya Liberman interprétait le rôle de Benedetta, et ce pour le résultat que l’on sait : moins une approche frontale de l’affaire qu’un emboîtement savant entre passé et présent au service du registre favori du cinéaste italien de Vincere (la satire politique), vivier d’une réflexion profonde et parallèle sur l’état actuel de l’Italie. Avec le réalisateur de Basic Instinct, en revanche, alea jacta est : s’en tenir aux faits mais sans pour autant s’y tenir. Savoir que le cinéaste a longtemps caressé cette adaptation du livre de l’historienne Judith C. Brown permet de déceler deux phases importantes qui éclairent sur ce qu’est le résultat final. D’abord des différends assez forts entre Verhoeven et son fidèle scénariste Gerard Soeteman il y a six ans, ce dernier souhaitant orienter le récit sur l’angle exclusif d’une attaque contre la dimension politico-mafieuse de l’Eglise catholique (ce qui n’est plus un scoop pour quiconque possède un cerveau en état de marche), et ce sans la perspective lesbienne – une liaison scandaleuse entre Benedetta et sa jeune novice Bartolomea – que le premier souhaitait y superposer. Ensuite une reprise de ce travail d’écriture deux ans plus tard avec David Birke (scénariste d’Elle), afin d’en tirer un scénario où s’entrecroiseraient parfaitement la sexualité de Benedetta et les structures du pouvoir religieux, la première n’étant en fin de compte que le catalyseur qui permet de subvertir les secondes.

En outre, au vu de cette histoire de nonnes lesbiennes (même si le film ne peut pas être résumé à cela), il y avait un détail qui suscitait autant le sourire que l’appréhension : Paulo allait-il se la jouer nunsploitation dans ses épanchements subversifs ? Allait-il prendre le risque d’arriver avec un énorme train de retard par rapport à ce genre bisseux et déviant, pour le coup très relié à l’esprit libertaire des années 70 ? Il faut bien remettre en perspective l’origine de ce dernier : en réponse à l’hypocrisie d’une censure judéo-crétine proscrivant tout film attentant à la « vertu » au profit du « vice », bon nombre de cinéastes, de Ken Russell (Les Diables) à Norifumi Suzuki (Le Couvent de la bête sacrée) en passant par un bon paquet de roublards européens (citons Jess Franco ou Bruno Mattei), avaient alors mis un point d’honneur à révéler à quel point ça péchait sévère sous la soutane. Nonnes perverses et nymphomanes, tortures sadiques à gogo, imprécations haineuses par paquets de douze, orgies sournoises entre deux confessions, le tout emballé dans un package explosif qui visait aussi bien le pouvoir patriarcal que les paradoxes du vivier religieux. Du pain béni pour Verhoeven, chez qui contester les discours officiels et asperger l’hypocrisie religieuse avec ce stupre qu’elle prétend fustiger a toujours frisé le sacerdoce. Mais si cette imagerie provocatrice se voit réinjectée plus ou moins consciemment dans Benedetta (ne serait-ce qu’au vu de l’époque traitée et de la violence physique qui s’immisce dans plusieurs scènes), il faut connaître Verhoeven en profondeur pour se rendre compte que, là encore, il ne s’agira que de la couche la plus visible – et donc forcément la plus réductrice – d’un ensemble sacrément bouillant en matière de niveaux de lecture propagés et copulés.

Davantage laïc qu’athée dans sa fascination pour la religion chrétienne, le « Hollandais violent » orchestre ici la fusion de deux constantes de son cinéma. D’une part cette imagerie chrétienne qui, en s’imposant chez (ou sur) un personnage central, ordonne une lecture fantasmatique des activités terrestres. Cette histoire d’illuminée en proie aux miracles, c’était déjà un peu celle du Quatrième homme, avec son romancier catholique, bisexuel et torturé, qui voyait dans son infirmière une réincarnation de la Vierge Marie et visualisait sur la croix son objet de désir (un jeune éphèbe en slip vermillon !) en lieu et place du Christ dénudé. Et dans Le Chair et le Sang, le parcours de cette bande de mercenaires bannis avait valeur de cas d’école : imposer le christianisme par l’épée et la violence, déceler le signe divin derrière chaque micro-événement (une statue déterrée de Saint-Martin, une roue en feu confondue avec une auréole, etc…), et ce sous l’impulsion d’un cardinal illuminé et perverti par sa foi. D’autre part cette persistance à fuir la lecture orientée au profit d’une installation parallèle de deux univers sans aucune certitude sur ce qui appartient au registre du fantasme ou de l’authentique. On songe bien sûr à l’incroyable structure narrative de Total Recall, dont le final laissait ouvert le doute entre un rêve implanté dans le cerveau de Schwarzenegger et une réalité sur la libération du prolétariat martien, ou encore à la dichotomie diabolique de Starship Troopers, qui laissait son audience se familiariser avec les codes du space opera guerrier avant de lui retourner le cerveau par une imagerie crypto-nazie en guise de signal d’alerte. Sans parler de Basic Instinct, dans lequel la culpabilité de Sharon Stone reste plus que jamais sujette à caution en raison de choix narratifs et scénographiques élaborés en trompe-l’œil. En cela, dans Benedetta, de par cette soif de pouvoir et d’absolu de cette nonne, dont l’alibi divin paraît n’être au premier abord que le vecteur opportun, se dessine un paradoxe fort. Que le fait soit avéré ou pas, que le mensonge soit consciemment assimilé ou pas, la question demeure mais n’infléchit en rien le parti pris audacieux choisi par Paul Verhoeven : montrer non pas la sainte ou la pécheresse, mais la fusion des deux, sans possibilité de distinction.

Tout, dans Benedetta, transpire le syncrétisme par tous les pores de l’image, ne cessant d’installer une double lecture constante qui dispose le divin et le prosaïque en plein congrès du corbeau. La démesure épique se frotte à la concentration intime. Le goût du grotesque n’en finit pas de lézarder l’envolée lyrique. La jouissance et la douleur mettent un point d’honneur à confondre leurs cris respectifs jusqu’au bout. Le charnel opère une vraie montée en exponentielle jusqu’à dériver vers le sanglant. La sainte et la putain portent la même robe de bure. L’actorat s’impose en force bipolaire qui laisse l’hystérie outrancière surgir sans crier gare dans un précis de sobriété. Et même la réalité historique – le film n’esquive rien sur les ravages de la peste – se voit sans cesse ponctuée par des zestes contemporains, tant dans le phrasé que dans tel ou tel parallèle thématique. Le tout avec un humour sardonique qui ne s’excuse jamais de jouer le rôle du fou. Par analogie, il suffit d’imaginer ce dont Verhoeven aurait accouché s’il avait lui-même réalisé Thérèse ou La Religieuse : avec ce ton immoral et très pasolinien dans l’âme (on pense assez souvent au Décameron puisqu’une épidémie de peste a ici voix au chapitre), il sait installer la furie et le vice là où ne devraient résider que le calme et la vertu. Reste que, comme dans Elle, c’est moins le réalisateur que le personnage lui-même qui guide la narration et le montage, ces deux derniers étant subordonnés à cette ambivalence qui caractérise Benedetta. Les apôtres d’une progression narrative proche de la « ligne claire » peuvent donc commencer à prier Saint Hawks ou Saint Bresson, car le film va leur imposer une nouvelle définition du mot « circonspection ».

Dès la scène d’ouverture centrée sur une Benedetta encore très jeune mais déjà très pieuse et destinée à la vie monacale, le ton est donné : sa famille fait une halte face à une statue de la Sainte Vierge pour la laisser prier, et les bandits qui tentent soudain de la détrousser et de conchier sa croyance sont vite conchiés à leur tour. Le temps que la future illuminée balance LA phrase qui tue (« La Sainte Vierge fait tout ce que je lui demande ! »), voilà qu’un oiseau surgit soudain de nulle part pour leur déféquer sur la tronche ! Tout est dit : mysticisme et scatologie sont irrémédiablement liés, le signe de l’un se traduisant toujours par la présence de l’autre. Preuve que ce qui relève du spirituel ne tend à se matérialiser que par ce qui relève de l’organique – on parie que David Cronenberg n’aurait pas dit mieux. Cette porosité prégnante du spirituel va ensuite se propager sur bon nombre de scènes, tantôt de façon discrète (voir ce toit de l’église en réfection qui teinte la « vue sur Dieu » d’un signe de délabrement terrestre) tantôt de façon directe (la pureté pieuse de Benedetta ne peut prendre racine dans les ordres religieux qu’au travers d’une dot négociée à demi-mot). Quant à ce XVIIème siècle dans une Toscane inondée de soleil, ce n’est pas un hasard s’il fait immédiatement penser à cette fiente médiévale dans laquelle Verhoeven nous faisait patauger avec La Chair et le Sang. Les époques se suivent et se ressemblent, mettant sur un pied d’égalité la saleté et la pureté – l’une corrompt l’autre tandis que l’autre réactive l’une.

Soumettre le mot « pureté » à une torsion totale de son sens, pour ne pas dire à l’inanité la plus totale, n’est pas seulement l’affaire de ce premier quart d’heure édifiant. Dix-huit ans après cette arrivée de Benedetta dans le monastère des Théatines, c’est l’arrivée brutale de la jeune Bartolomea (Daphne Patakia) qui en rajoute deux ou trois couches dans l’ambivalence. D’abord suppliante de trouver refuge en tant que nonne afin d’échapper à un père violent, elle révèle après coup à Benedetta ce que fut son passé : décès de la mère, inceste paternel, bestialité de la lignée familiale, tentative de meurtre par instinct de survie, etc… La jeune fille aux yeux de biche révèle ainsi son double visage : ni plus ni moins qu’une cousine lointaine de Katie Tippel, prompte à ruer dans les brancards pour échapper à sa condition misérable. De par cette duplicité immédiate qui ne cessera jamais de croître en compagnie de Benedetta, sa seule présence va court-circuiter tout le récit à venir, et d’abord celle dont elle partage la chambre. Les deux femmes sont autant des miroirs que des corps : c’est en se rapprochant toujours plus l’une de l’autre qu’elles se dévoilent sans fard (« Tu pourras te voir dans mes yeux »), et c’est au travers du corps, à savoir le « pire ennemi » si l’on en croit l’avis d’une sœur au sein mutilé (jouée par Guilaine Londez), que l’organique donne du crédit au spirituel. Rembobinons un instant : dès son arrivée au couvent, Benedetta manquait de se faire écraser par une statue de la Sainte Vierge devant laquelle elle priait. Miracle pour certain(e)s, déviance pourrait-on dire plutôt, car ce sein nu de la Vierge Marie sculptée, qui atterrit fissa devant la bouche de la jeune Benedetta, devient un signe divin qu’elle réinterprète et s’approprie tel quel. Bien plus tard, lorsque Bartolomea fera chambre commune avec Benedetta, ce corps nu que cette dernière frôlera par accident à travers un rideau transparent réactivera ce trouble, encore plus amplifié lorsque l’attirance qui s’ignore laissera la place à de très charnelles étreintes.

Il n’en reste pas moins que l’humour s’invite en fanfaron tout au long de la progression de ce désir saphique réciproque. D’abord parce qu’il puise sa sève dans une imagerie que le cinéma érotique a rendu surannée, pour ne pas dire carrément parodique : les corps qui se frôlent par accident, les regards exorbités devant la nudité de l’Autre, les rideaux vaporeux qui cachent en ne cachant rien, le champ lexical de l’entraperçu décliné à des fins visuelles, etc… Ensuite parce que cet amour spirituel pour le Christ n’est corollaire selon Benedetta que d’une fusion du corps et de l’âme, visant à se laisser pénétrer tout entière par l’amour de son prochain (le message de Jésus s’exprime donc ici par le détournement d’un objet de culte à des fins fort peu spirituelles !). C’est ainsi que chaque tabou brisé se fait la nouvelle étape d’un chemin qui mène l’innocence virginale toujours plus loin (trop loin ?), au-delà du Bien et du Mal, la laissant devenir le sujet d’un désir cru et tabou après qu’elle se soit sentie assujettie à lui. Enfin parce que Verhoeven joue de la fausse linéarité des « visions » de Benedetta, suffisante en soi pour mettre en exergue la contradiction constante de ce qu’il (elle) démont(r)e. Outre le fait de prétendre avoir vu Jésus « en chair et en os », il y a aussi ces hurlements tripaux, accompagnés d’un guttural et tonitruant « Blasphème ! » et de stigmates qui pourraient bien n’être que des automutilations. Est-elle une sainte ou une manipulatrice ? Entre celle qui vit sincèrement ce qu’elle prétend et celle qui ment « mais de bonne foi », le film refuse de trancher. Et les visions sont là non pas pour cibler ce qui l’anime véritablement mais pour traduire cette vérité qui répond au nom de « paradoxe ». D’abord, le temps d’un joli doigté de Bartolomea par derrière en plein cantique, Benedetta se retrouve soudain entourée de serpents qui s’apprêtent à la souiller de l’intérieur (en mode hentaï, serait-on tenté de croire !), et ce avant que Jésus ne surgisse pour la sauver et lui dire de rester avec elle (ce qui assimile donc Bartolomea à un serpent, à ce « fruit défendu » auquel il ne faut pas croquer). La vision suivante sera un pur cauchemar – celui du sein ouvert par un Jésus chauve qui joue les exterminateurs pour la sauver d’un viol collectif – qui tord littéralement la précédente vision. La troisième vision, la plus forte, montrera le Christ crucifié demander à Benedetta de se déshabiller (« En ma présence, il n’y a pas de honte à avoir ») et de s’accoupler avec lui sur la croix, histoire de partager sa souffrance et ses stigmates (ce qui rend du même coup acceptable sa relation charnelle avec Bartolomea).

En trois visions qui se produisent le plus souvent lors d’un rituel religieux, tout se contredit par un mélange de fantaisie et d’érotisme, très Z dans le ton et dans l’esthétique. Signes tangibles d’une suite d’extrêmes naissant d’une approche subjective et antidogmatique de la foi spirituelle et du message d’amour de Jésus, mais sur laquelle le doute reste entier entre la vision véritable et le délire mystificateur. On a rarement vu Verhoeven non pas renoncer à sa conception savante d’une mise en scène chargée de duplicité (car celle-ci répond présent), mais s’oublier à ce point au bénéfice de ses personnages (car ceux-ci s’imposent constants). L’opacité dingue et le désordre intérieur de Virginie Efira en témoignent d’autant plus que l’actrice impose une présence presque anachronique, comme si son corps, sa beauté, sa santé et son énergie interne débarquaient d’une époque plus moderne. Cela ne fait que renforcer la duplicité du personnage, riche d’une croyance bétonnée de A à Z – donc suspecte – tout en laissant traîner l’hypothèse de motivations plus souterraines.

A mesure que Benedetta se dévoile comme un mélange de croyance sincère et de manipulation sournoise, le montage se fait aussi ambivalent que dans Elle, laissant la logique de son protagoniste guider le récit vers des contradictions qui ressemblent à tout sauf à des impasses. On peut certes privilégier une très forte hypothèse sur le récit, ne voyant dans le parcours de Benedetta qu’un moyen de reconquérir cet espace privé dont elle fut privée dès son entrée au monastère – on lui confisque d’entrée tout ce qui relevait de ses aspirations libertaires, ses habits comme ses effets personnels. Gravir les échelons en tant que sainte jusqu’à finir par prendre la place de l’abbesse, c’est avant tout se retrouver là où tout est possible : une chambre fermée et intime où les plaisirs terrestres – lire, écrire, faire l’amour – peuvent s’opérer à l’abri du monde extérieur. A ceci près que cette quête d’absolu n’arrête pas de dialoguer et de se confondre avec cette vocation divine. Il faut voir comment, dès lors qu’un événement menace de la « démasquer », ce sont le dogme catholique (interprété de façon littérale) et/ou la procédure judiciaire (ici respectée à la lettre) qui suffisent à la sauver in extremis. Ceci constitue une source inépuisable de moments drôles, à cheval entre la contradiction qui tance le dogme et la réplique qui éclate l’idée reçue en mille morceaux. La superbe scène du lavage de pieds, qui voit Benedetta défendre sa perception du monde face à un nonce libertin joué par Lambert Wilson, offre toutes les preuves de ce parti pris, prompt à faire grincer les dents de tous ceux, croyants ou pas (mais en tout cas antiphilosophiques de nature), pour qui la contradiction constitue un défaut d’authenticité et non une preuve de vitalité.

Dans sa charge féroce contre l’hypocrisie de l’Eglise, Verhoeven ne s’en tient heureusement pas au clash bêta entre croyants et athées, mais à deux formes de croyance religieuse qui apparaissent comme irréconciliables, la première restant bornée et enfermée dans ses rituels inébranlables, la seconde se laissant emporter par sa quête de l’absolu jusqu’au point de non-retour. C’est un peu « le dogmatisme à gauche, le fanatisme à droite », pourrait-on dire au vu de cette scène édifiante où les protecteurs de Benedetta interdisent aux envoyés du Pape de rentrer dans la ville de Pescia (un mot qui ressemble étrangement à « péché »), soi-disant afin de protéger la ville de la peste mais peut-être surtout pour les empêcher d’arrêter leur nouvelle prophétesse. Et où se situe Verhoeven ici ? Nulle part, bien sûr, hormis peut-être dans un rôle d’arbitre de ces transgressions dont il est plus le témoin que l’artificier. En à peine plus de deux heures, il ne rate ainsi pas une occasion dans chaque scène pour démonter le fake des rituels, pour révéler le faste hypocrite et le décorum kitsch de l’imagerie religieuse. D’un côté comme de l’autre, les contradictions du pouvoir religieux éclatent au grand jour : traquer l’hérésie de toutes parts tout en tirant profit des miracles et des délires mystiques (car cela peut servir d’accélérateur de fortune ou de carrière), prôner la chasteté tout en alimentant la confusion entre l’amour divin et l’amour charnel (voir ces peintures et sculptures de saints, où la nudité fait jeu égal avec des visages en flagrant délit d’extase orgasmique). Et bien sûr, ces visions que d’aucuns pourraient assimiler à des apartés d’un ridicule confit (avec son Jésus en mode Zorro et son Christ crucifié sur fond vert hideux) servent la dichotomie profonde du film en se contredisant entre elles au sein même du montage, sans raccord direct qui viendrait en appuyer la logique au vu des actions telluriques. C’est cette indécision, couplée au désir verhoevenien de ne juger rien ni personne (pas de morale ici), qui ordonne jusqu’au bout un savant zigzag sur la direction à prendre. Comme son héroïne, nuancée et paradoxale jusqu’au bout, donc forcément scandaleuse et aberrante pour tous les tenants de cette tartufferie intemporelle qu’est la « vérité absolue ». Comme tous les autres personnages du film, aussi, car chacun ne fait jamais que rester fidèle à sa logique et à ses raisons, quitte à les tordre ou à les subvertir quand l’instinct (de confort ou de survie) tient le manche de l’aiguillage.

Notons que, parmi ces personnages secondaires parfaitement écrits et incarnés, deux d’entre eux méritent autant d’être mis côte-à-côte que face-à-face. D’abord celui de la révérende-mère Felicita, magistralement joué par Charlotte Rampling, qui défend à sa manière la foi et les institutions religieuses, et qui, dans des silences et des regards riches de mille sous-entendus, donne l’impression d’isoler dans le non-dit sa conviction d’avoir tout compris de ce qui se trame. Elle est un peu celle qui doute au pays des bornés, face à une Benedetta dont on ne saura jamais le degré exact de vérité ou de mensonge. Mais elle est aussi chargée d’ambiguïté : dans quel but a-t-elle creusé ce judas dans sa propre chambre, celui-là même qui lui permettra plus tard, une fois relevée de ses fonctions d’abbesse, de révéler la liaison interdite entre Benedetta et Bartolomea ? Et il y aurait fort à dire sur elle lorsque, face aux stigmates de Benedetta, elle proclame qu’aucun miracle ne s’est jamais produit dans un lit, alors même que de cette absence de sexualité qui semble être la sienne a visiblement découlé une fille. Celle-ci, la nonne Christina (Louise Chevillotte), ne croit pas non plus à ce soi-disant « miracle » et y voit une vraie manœuvre de Benedetta pour obtenir la position d’abbesse, mais l’intensité de sa conviction en fait un personnage déterminé à démonter cette fiction dans laquelle sa mère, pourtant guère plus convaincue, tend à rester installée. Une mère et sa fille, croyance égale mais réaction opposée : l’une voit la vérité dans la fiction (ce qui la sauve), l’autre perçoit le mensonge dans la réalité (ce qui la condamne). Enième opposition qui se rajoute aux autres : la peur du corps et la soumission au corps, le sein meurtri et le sein nourricier, le doigt de la souffrance (remplacé par une prothèse en bois) et le doigt du plaisir (remplacé par un gode en bois), le sexe banni (le godemichet qui fait jouir) et le sexe souillé (la poire d’angoisse qui fait souffrir), le chaos terrestre (bûchers et suicides) et le chaos cosmique (passage d’une comète dans un ciel d’apocalypse), le bon goût et le Grand-Guignol. Mais surtout preuve absolue que plus la « scandaleuse » s’échine à bousculer l’ordre établi, plus les intérêts de tout un chacun confinent au dérèglement ad nauseam.

Obtenir des preuves de tout, que ce soit la foi, le sacrilège ou l’amour, devient ici un leitmotiv maladif. Et comme les tenants d’une « vérité vraie » sont tous destinés à se manger le mur de la pire des manières, finissant à l’agonie sur des lits par effet de contamination ou sur le sol par effusions sanglantes, la seule vérité à retenir de tout ce cirque de la croyance revient à ce que l’on évoquait plus haut, à savoir la prédominance du « corps ». Le corps qui rejoint l’esprit dans sa capacité à « écouter » ce qui est invisible et/ou indicible, et qui fait ainsi de Benedetta le seul personnage réellement « authentique » du film, le seul à viser large, au-delà du terrestre, au-delà du Bien et du Mal, même si c’est au prix d’une mystification narcissique ou d’un sens moral assimilé à une boussole déréglée. C’est en assimilant cet aiguillage existentiel qu’il est possible de se sentir transcendé par Benedetta, tout comme sa scène finale réussit, au prix d’une très légère réécriture de l’Histoire officielle, à faire en sorte que le film s’achève sur le début d’un autre film qui deviendra à coup sûr le nôtre – et dont cette critique se veut en quelque sorte un premier chapitre. Qu’importe les irréductibles pères-la-morale et croûtons réacs qui trouveront dans le cri et le ricanement une parade 100% pur jus de bêtise, histoire de feindre leur incapacité à voir la nuance et l’ambivalence comme autre chose que des péchés mortels – on murmure que ça râle déjà du côté des cathos bornés et des vieux dinosaures du Masque et la Plume. Laissons-les (se faire) bouffer l’hostie du conformisme. A l’instar de son inoubliable héroïne qu’il sublime en tant que puits intarissable de paradoxes passés, présents et sans doute futurs, Paul Verhoeven reste souverain dans sa subversion comme dans son intelligence. Frondeur dans son geste artistique, fougueux dans son réflexe philosophique, déterminé à traquer la vérité secrète partout où elle peut prendre racine, il continue d’esquiver la provocation pure par son invitation réfléchie à scruter et à démonter tout ce qui peut (et doit) l’être. Et son film, béni par les apôtres jouisseurs et volontiers ébranlables que nous sommes, est sa plus subtile confession. Ainsi soit-il.

1 Comment

Je suis totalement en phase avec votre conclusion : du poil, du sang, du pus, du lait maternel, des excrétions, des cadavres, de l’humour pétomane, de la salive, de la sueur, de la bile, de la cyprine, des culs, de la pulsion : définitivement, Saint Paul est le cinéaste du cru, du matérialisme, du cronenbergien, du vrai, bref du corps, pur par essence et ne mentant jamais (Nietzsche toujours), de Turkish Délices à Black Book.