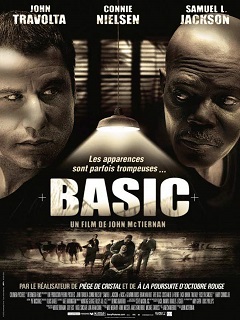

REALISATION : John McTiernan

PRODUCTION : Intermedia Films, Phoenix Pictures, SND

AVEC : John Travolta, Connie Nielsen, Samuel L. Jackson, Brian Van Holt, Giovanni Ribisi, Tim Daly, Taye Diggs, Dash Mihok, Roselyn Sanchez, Cristian de la Fuente, Harry Connick Jr

SCENARIO : James Vanderbilt

PHOTOGRAPHIE : Steve Mason

MONTAGE : George Folsey Jr

BANDE ORIGINALE : Klaus Badelt

ORIGINE : Allemagne, Etats-Unis

GENRE : Action, Thriller

DATE DE SORTIE : 28 mai 2003

DUREE : 1h38

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Une nuit, lors d’un exercice d’entraînement, un ouragan frappe Panama. Six militaires – dont le très autoritaire sergent West – disparaissent, et il ne reste que deux témoins pour raconter ce qu’il s’est passé. L’ex-ranger Tom Hardy est rapidement appelé sur les lieux pour mener l’enquête aux côtés du lieutenant Julia Osborne, qui n’a obtenu aucune information des deux survivants. L’un d’eux a en effet insisté pour ne parler qu’à Tom Hardy. Julia Osborne, surprise par cette demande, s’interroge sur le lien pouvant exister entre ce dernier et toute cette histoire. La vérité sera difficile à obtenir…

Le dernier film de John McTiernan coche toutes les cases du chant du cygne parfait : une mise en scène géniale qui transcende tout et un scénario insensé qui se joue de tout. Fuck the system !

Selon la définition établie, le terme « Section Eight » désigne une classe de réformés du service militaire pour cause d’inaptitude physique ou mentale. Or, le terme fait aujourd’hui tilt pour autre chose : d’un côté, la célèbre boîte de production éponyme créée par George Clooney et Steven Soderbergh au début des années 2000 afin de produire des œuvres libres (dont certaines très critiques envers Hollywood et la politique US), et de l’autre, la fameuse unité secrète du film Basic qui fait office de résistance insaisissable (et d’« absence administrative » !) face à un système corrompu – on n’en dira pas plus. Ce dernier cas est d’autant plus intéressant qu’il fait écho à la position même de John McTiernan au sein du système qui, après l’avoir tant porté au pinacle pour ses succès au box-office, aura fini par le blacklister pour cause de rébellion caractérisée face à l’ingérence excessive des studios. On a beau se réjouir à chaque fois de l’hypothèse d’un come-back de McT, le ballon finit toujours par se dégonfler, tant et si bien que l’on préfère ne plus y croire et continuer plutôt à fantasmer le bonhomme œuvrant en sous-marin dans ce genre d’unité secrète, constituée de cinéastes rebelles dont le plus grand souhait serait de dynamiter le système malade qui s’est joué d’eux. Moins je-m’en-foutiste que le Carpenter d’aujourd’hui, McT est en revanche à l’image du John Travolta de Basic : loser futé et supposé corrompu aux yeux des autres, ex-ranger alcoolique et louche mais au sens moral et omniscient hors du commun, bref un véritable insoumis qui joue l’entriste en épousant une image déformée dont seuls les membres de son cercle d’amis et de laudateurs savent qu’elle n’est pas vraie. Et dans ce geste que fait Connie Nielsen à un moment-clé, transformant le signe de l’infini – écrit avec du sang sur la paume – en un « 8 », on a du mal à résister à l’envie d’y lire un message caché. C’est dire à quel point ce film – toujours le dernier de McT depuis déjà vingt ans – cache un double fond potentiellement stimulant vis-à-vis de son propos sur le vrai et le faux.

A le revoir a posteriori, Basic serait largement au-delà de ce qu’il était au moment de sa mise en chantier (une commande récréative et sans grand enjeu, réalisée très vite pour John Travolta) et de ce qu’il est aujourd’hui (le magistral chant du cygne d’un génie de la mise en scène). Faudrait-il le lire comme un appel d’air après les gestations chaotiques du 13ème Guerrier et de Rollerball ? Comme un adieu déguisé ? Ou plutôt comme un clin d’œil ironique de McT lui-même, à l’image de celui qui précède le surgissement brutal de son générique de fin ? Il faut déjà jeter un coup d’œil au making-of du film (visible sur le DVD) pour s’apercevoir que tous ceux qui ont participé au film ne s’accordent jamais sur sa nature réelle. Là où acteurs, scénaristes et producteurs ne se mettent pas d’accord (un faux film d’action ? un récit à la Rashomon ?), McT préfère y voir un thriller romancé et postmoderne dont le contenu serait aussi absurde qu’une pièce de Pirandello. Soulignons d’abord que, de tous ses films, celui-ci reste le plus centré sur l’intrigue elle-même, mais via une structure de récit à twists dont on ne sait que trop bien à quel point elle est délicate à manier. Débat éternel : le film qui repose exclusivement sur un twist est jugé faible, alors que celui qui l’intègre intelligemment dans un récit très solide à la base est jugé plus fort. Comme s’il était conscient du risque à se la jouer démiurge méphistophélique à la sauce Shyamalan ou Singer, McT s’empresse ici d’épouser une configuration de thriller-palimpseste assez proche de SexCrimes, lequel ne cesse de réécrire sa propre configuration à mesure que les virages narratifs à 180° tombent toutes les deux minutes. Du coup, l’hypothèse d’un Rashomon en treillis ne fait pas long feu : qu’importe de savoir ce qui s’est réellement passé durant cet exercice militaire ayant a priori tourné au carnage, vu qu’ici, selon la logique pirandellienne, chaque vérité des personnages est sujette à caution, la dramaturgie de l’absurde prend racine de toutes parts et le passé s’avère si malléable à répétition qu’il ne signifie plus rien.

Là-dessus, le travail minutieux de James Vanderbilt (qui allait signer quatre ans plus tard le scénario de Zodiac) fait fureur pour installer une instabilité toujours plus touffue entre les lieux visités, les versions recensées, les hypothèses (in)validées et les flashbacks qui se contredisent. Et McT, en tant que complice idéal de ce vertige qu’il jouit à amplifier jusqu’à la dernière seconde, joue le jeu sans perdre de temps. L’ouverture du film est déjà fortiche en matière de mise en alerte : entendre la douce voix de Connie Nielsen évoquer l’effroyable corruption et la ronde éternelle des faux-semblants qui entourent la zone du canal de Panama, le tout sur fond du Bolero de Ravel, dit déjà tout de ce que sera le ton général de Basic, à fond dans l’ironie intentionnelle et la prégnance de multiples « degrés de vérité ». Le temps d’une approche de la jungle en hélicoptère digne de Predator, cette pluie tropicale qui ne cessera jamais de tomber donne la sensation d’un réel crypté, brouillé, humidifié, pour ne pas dire carrément liquéfié, comme si tout ce qui constituait le film (décors, corps, caractères, rôles, dialogues, vérité…) était à lire comme une source d’étrangeté, voilée par la météo chaotique comme la vérité était autrefois dissimulée derrière les arbres de la forêt de Rashomon. Les visions les plus fortes de ce « petit » film écartelé entre des interrogatoires en huis clos et une action centripète en flashback sont ainsi celles qui, par la mise en scène, incarnent le doute, la désorientation, la lecture quasi anarchique du réel. En vrac : dialogue-clé rendu inaudible par le bruit assourdissant d’un moteur d’avion, empoisonnement mortel d’un suspect qui laisse le sang et la sauvagerie trouer la surface légère du récit, travellings qui épousent la logique serpentine d’un dialogue en reliant la plongée à la contre-plongée, mouvement ralenti d’une hélice-miroir qui active un nouveau flashback (peut-être enfin celui de la « vérité », à moins que…), arabesques d’un découpage ouvertement détraqué qui ne cesse de rembobiner et de rejouer la même scène matricielle sur un mode inédit jusqu’à exténuation.

A ce stade-là, McT n’a alors plus qu’à compenser avec ce qui constitue son art de la mise en scène, où le filmé et l’incarné supplantent le surligné et l’expliqué : bannir les champs/contrechamps au profit de raccords plus sophistiqués (il se fait très souvent l’égal de Bertolucci sur ce point-là), croquer un personnage en un seul plan (idée géniale : Travolta qui, au loin, se gratte les valseuses !), « habiller » des tonnes de dialogues explicatifs par de l’« explosif » (non pas un abus gratuit de pyrotechnie mais plutôt un effet choc ou un coup de théâtre). Sur ce dernier point, il en profite même pour invalider ici mieux que dans n’importe quel autre de ses films un apriori bidon le concernant : on le dit réalisateur de films d’action, alors que chez lui, c’est moins le décor que l’intrigue et les personnages qui ont tendance à exploser. Et si « action » il doit y avoir, elle se loge toujours dans l’installation de la tension et la scénographie des diverses entités au sein du cadre, donc dans tout ce qui précède la déflagration des éléments. Basic le prouve au centuple, d’abord en démontant l’artificialité du thriller en uniforme kaki (on suspecte un complot derrière la vérité officielle mais le complot en cache peut-être un autre quand il n’est pas lui-même une vue de l’esprit), ensuite en plaçant le « basique » par-dessus le « complexe » (on est face à un film où le jeu des personnages compte plus que leur vérité).

Au moment de la sortie du film, McT confiait en interview avoir pensé à la façon dont Jacques Rivette, durant les treize heures d’Out 1, avait géré l’approche du « complot » – il est en effet facile de faire le rapprochement avec un Jean-Pierre Léaud qui apprivoise et interprète des signes dont il pense avoir percé le sens avant que son enquête ne se retransforme en autre chose. Pas étonnant qu’il ait eu envie d’alléger (voire d’éluder) les scènes explicatives pour mieux se focaliser sur ce jeu de séduction trouble entre John Travolta et Connie Nielsen (est-il animé de bonnes intentions ou pas ? est-elle si innocente que ça ?). Stratégie payante qui rejoint en tous points celle de son éblouissant Thomas Crown, dans lequel les gestes et les regards du duo Russo/Brosnan valaient tout l’or du monde face à un pitch de polar à planquer fissa sous une toile de Magritte. Autre point ambigu : au vu d’un tel arsenal de mensonges et de faux-semblants, faut-il voir en Basic un énième brûlot antimilitariste ? Il suffit de repenser au Déshonneur d’Elisabeth Campbell, estimable thriller militaire de Simon West dans lequel jouait déjà John Travolta et dont le sujet était assez voisin, pour que l’hypothèse fonde comme neige au soleil. A contrario de tant de films de ce genre où la désapprobation de la politique et le dénigrement du code militaire se voulaient le cœur même du récit (une tradition qui date de bien avant que Rob Reiner ne tourne Des hommes d’honneur), McTiernan n’en a cure des lectures orientées et préfère brouiller les pistes. Le personnage de Julia Osborne (Connie Nielsen) est son plus bel atout : en tant qu’œil neutre catapulté dans un amas de manigances, son point de vue devient le nôtre, très vite saturé de trop d’infos fumeuses et de paroles à triple sens pour ne pas laisser de côté tout ce qui constitue un « code » (celui du genre comme celui de l’honneur).

Chaque nouvelle phase de cette nuit pluvieuse en temps réel pose avant tout un problème de mise en scène qui ne sert qu’à alimenter une illisibilité exponentielle des rôles et des enjeux, avec cette belle idée de changer un mot ou une parole en pur signe visuel (tiens, McT nous refait ici le coup du « bouche à oreille » de Thomas Crown !) et de titiller par-ci par-là la fantaisie la plus totale (carnaval kitsch, apparitions-disparitions de Samuel L. Jackson sur ou dans le bunker). Entre une apocalypse revue et corrigée à l’échelle d’une caserne militaire et un chaos en roue libre dans lequel chacun patauge ad libitum à force de jouer avec son « rôle », on ne sait plus trop où donner de la tête. Le plus fou, c’est qu’on en redemande sans cesse. Et c’en est presque gonflé de voir McT tirer toujours plus profit de cette mascarade subversive pour finalement l’achever dans une pièce où les personnages, vrais vivants et faux morts, dévoilent la supercherie avachis autour d’une bière et de recettes de cuisine. Révéler la « vérité » se cale ainsi l’air de rien dans une discussion pépère où l’on se vanne entre potes tout en partageant un bon repas – cette scène-là vaut tous les twists du monde. Et ce clin d’œil final qui coupe court à nos certitudes avec un bon gros rock qui dépote ? Oui, c’est bien John McTiernan qui nous parle. Celui qui n’a désormais plus grand-chose à voir avec le « système » (les règles à suivre, la lisibilité à respecter, le récit à crédibiliser, toussa toussa…) et qui prend congé de toute vraisemblance, bien conscient que le monde d’aujourd’hui ne peut plus s’accorder avec l’acte de résistance qui fut toujours le sien. Le colonel, c’est lui.