REALISATION : Luc Besson

PRODUCTION : Gaumont, Les Films du Loup, Virgin Films

SCENARIO : Luc Besson

PHOTOGRAPHIE : Christian Petron, Luc Besson

MONTAGE : Luc Besson

BANDE ORIGINALE : Eric Serra

ORIGINE : France, Italie

GENRE : Documentaire

DATE DE SORTIE : 21 août 1991

DUREE : 1h18

BANDE-ANNONCE

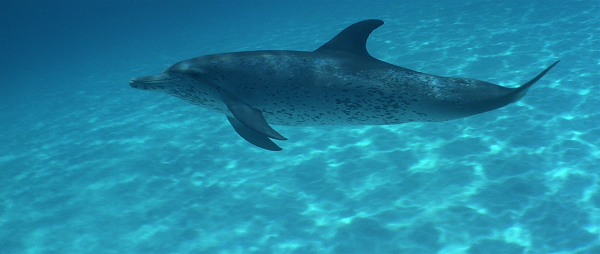

Synopsis : Après le succès colossal du Grand Bleu, Luc Besson a sillonné les mers et les océans du monde entier pour filmer la beauté et la diversité de la faune sous-marine : des pieuvres géantes de Vancouver, aux raies mantas du Pacifique (Nouvelle-Calédonie), en passant par les requins gris de Tahiti. Un film sans autres acteurs et décors que les fonds sous-marins…

Atlantis parle de la mer dont on a souvent peur parce qu’on la connait mal. Je veux montrer que tous les mammifères marins et les poissons que l’on voit dans le film ont des sentiments proches des humains, ce qui nous pousse à les aimer. C’est aussi simple que cela.

Luc Besson

L’un des principaux reproches qui fut souvent adressé au Grand Bleu était de mentir un chouïa sur les promesses de sa magnifique affiche : en effet, si l’on excepte une poignée de scènes d’apnée sous-marine, l’exploration de ce « grand bleu » était en majorité reléguée au hors-champ au profit d’un récit trop arrimé au plancher des vaches. Bien sûr, le véritable sujet du film valait bien plus que cette promesse d’un voyage idyllique dans l’océan : il y était surtout question d’un humain asocial qui fantasmait sur un ailleurs incarné par les profondeurs bleutées, utopie qui semblait atteinte dans une scène finale encore difficile à oublier. Sans prétendre être une suite au Grand Bleu, Atlantis en est toutefois un complément évident, visualisant enfin cette autre vie que fantasmait autrefois le personnage de Jacques Mayol. Avec ce nouveau film, Luc Besson souhaitait-il pour autant prolonger le voyage en nous faisant adopter cette fois-ci le point de vue subjectif d’un animal marin ? C’est fort probable au vu de sa sensibilité envers le monde marin (surtout les dauphins), mais ça l’est un peu moins si l’on s’en tient à la façon dont il a souhaité structurer son scénario. Car, oui, il y a bien un scénario dans Atlantis, et son ambition est assez casse-gueule : d’une part, établir un parallèle clairvoyant entre la vie sous-marine et la vie terrestre, et d’autre part, opérer une sorte de « genèse » du monde marin par un système narratif plutôt gonflé. Le résultat, naïf et fascinant à la fois, valait bien qu’on s’y attarde un peu.

Ce n’est plus un secret pour personne : la naïveté de Luc Besson a toujours été à double tranchant. Dans le cas d’Atlantis, elle frappe fort – et de la façon la moins subtile possible – dès le générique de début, au travers d’une voix off pontifiante qui surligne tout avec la délicatesse d’un éléphant dans un magasin de porcelaine. En gros, oubliez le monde matériel, revenez au monde originel, à cette mer (mère ?) dans laquelle « l’homme a mûri et grandi tel un prince héritier » (rires), à cette apparition de la vie telle qu’elle se serait produite il y a quelques millions d’années, et patati et patata… Le tout sur fond d’un ciel étoilé qui se constitue peu à peu, sans doute pour installer une idée visuelle de ce que fut l’apparition et la propagation de la vie dans le cosmos. N’y allons pas par quatre chemins : l’humain ne devait clairement pas avoir voix au chapitre dans Atlantis, y compris lorsqu’il choisissait d’intervenir lui-même pour lancer les festivités. Et même si cette relecture de la mer en tant que liquide amniotique ne surprend pas quand on connait Besson un minimum, le cinéaste aurait eu tout à gagner à virer du montage cette intro sur-signifiante. Mais un début raté ne fait pas pour autant un film raté, bien au contraire : une fois ce générique achevé, il suffit ici que l’image et le son soient exclusivement laissés entre les mains des profondeurs sous-marines pour que le film plonge enfin de plein fouet dans son sujet. Avec, on le soulignait plus haut, une narration qui circonscrit l’apparition de la vie sur deux « jours » : un premier jour où tout semble se définir (la lumière, l’esprit, le mouvement, le jeu, la grâce, la nuit, la foi, la tendresse, l’amour et la haine), un dernier jour en guise de conclusion où tout semble fusionner dans quelque chose de plus abstrait – une « naissance » semble alors en cours.

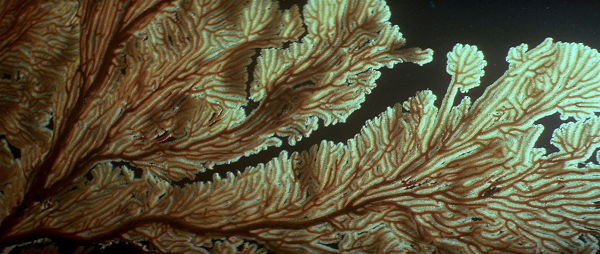

Concrètement, on aurait du mal à réduire Atlantis à un énième documentaire objectif sur le milieu sous-marin, et encore moins à ce côté « aquarium en Cinémascope » qui donne encore aujourd’hui de l’eau au moulin des détracteurs de Bulle Caisson… euh pardon, de Luc Besson. D’abord parce que l’absence de commentaire et l’omniprésence de la musique d’Eric Serra le font tendre davantage vers une sorte d’opéra qui se vivrait par la simple association image/musique, ce qui a toujours été le cas chez Besson. Ensuite parce que son caractère immersif vis-à-vis de la mer ne lorgne jamais vers l’approche océanologique d’un Jacques Cousteau, surtout quand on voit à quel point Le monde du silence, en plus d’être désormais techniquement vieillot, tient plus du torture-porn marin qu’autre chose. Si histoire il y a ici (et c’est vraiment le cas), elle se définit par ce que l’image et la musique semblent installer pour illustrer chaque chapitre du film avec une vraie pureté. Dès le premier chapitre, évoquer la « lumière » tient à des choses toutes simples : un soleil qui perce la surface de l’eau, des gouttes d’eau qui scintillent telles d’infimes particules de vie, des bancs de poissons qui nagent en étoiles filantes et se regroupent pour amorcer une symbiose lumineuse, le tout sur fond d’une majestueuse et lyrique partition orchestrale d’Eric Serra. Le principe restera le même jusqu’à la fin du film : à chaque fois une idée à incarner, avec des images et des sons qu’il s’agit d’harmoniser pour faciliter cette incarnation. La base du 7ème Art, en somme ? Ben oui. Et vu le sujet du film, ça tombe carrément sous le sens.

Chaque chapitre dévoilé par le film coule ainsi de source pour qu’une idée dite par l’image atteigne un haut degré de clairvoyance grâce à la bande-son. L’esprit devient ici une délicieuse danse des dauphins sur le sable fin et sur la surface de l’eau (cadrée à l’envers !) sur fond d’un orchestre classique. Le mouvement, suscité par le son envoûtant d’une flûte orientale, s’incarne au travers d’un serpent marin qui ondule parmi les coraux. Le jeu agité des iguanes et des otaries est aussi celui d’une caméra qui abuse des loopings et des accélérés sur fond de pop-rock. La grâce est celle d’une superbe raie Manta, épiée par des poissons qui utilisent les recoins d’une épave de bateau comme un ensemble de loges d’opéra (Besson y case même des sons de foule et d’applaudissements !), et dont la nage majestueuse se superpose à la voix de Maria Callas sur un opéra de Vincenzo Bellini – une pieuvre prendra ensuite le relais en caressant des algues. L’arrivée de la nuit fait tout à coup ressembler les coraux sous-marins à une sorte de forêt magique, peuplée de créatures étranges et inédites. La foi divine se ressent par des perspectives cathédrales sur un relief sous-marin aiguisé, magnifié par une lumière perçante que la caméra de Besson capture depuis les abysses. La tendresse se vit par l’amitié des lamantins – de gros mammifères liés aux légendes des sirènes – envers les petits poissons qui les côtoient dans une eau peu claire. L’amour se décline chez chaque espèce prise en flagrant délit d’accouplement, avec Vanessa Paradis qui accompagne Eric Serra en chanson pour le très sexuel Time to get your lovin. Et la haine explose lorsque des requins, sentinelles à l’affût du moindre mouvement dans une eau déserte, transforment un festin poissonnier en théâtre de violence gratuite.

Sur sa longue collaboration artistique avec Luc Besson, on considèrera qu’Eric Serra aura atteint son zénith avec la bande originale d’Atlantis. En effet, la multiplicité des courants musicaux qu’il explore tout au long du film, à l’image des fonds marins que Besson aura exploré pendant deux ans et demi de tournage autour du globe, contribue à en faire autant le coscénariste que le coréalisateur du film. La meilleure scène d’Atlantis est pourtant celle où l’image prend quelque peu le dessus sur le son. En effet, le dernier mouvement du film, qualifié de « naissance », a cela de fascinant qu’il quitte les espèces sous-marines au profit d’une exploration sensible du paysage sous-marin sculpté par les glaciers et les icebergs. Tandis que la musique de Serra se fait plus discrète et minimaliste, la caméra de Besson se met alors à serpenter le long des surfaces glaciaires, amorçant des travellings symétriques évoquant à plus d’un titre la scène de la « porte stellaire » de 2001 l’odyssée de l’espace, et baladant le spectateur dans un espace quasi utérin où l’apesanteur semble abolie. A l’image de ce qu’insinue sa très belle affiche, le film fait alors se rejoindre la mer et l’espace sur le principe des vases communicants, avec cette idée d’une « expérience non verbale » qu’affectionnait tant Stanley Kubrick pour définir la substantifique moelle du 7ème Art. Jusqu’à l’apparition d’une source lumineuse qui, une fois atteinte, aboutira à une sorte de Big Bang métaphysique duquel s’extraira ce que l’on imagine être le monde d’aujourd’hui – ici traduit par une vaste étendue océanique sur laquelle un bateau humain laisse sa trace.

Aujourd’hui encore, on ne parvient pas à dire si son statut d’expérience musicale justifie la (relative) contre-performance d’Atlantis au box-office de l’époque, et encore moins si cette dernière justifie à son tour la relative confidentialité à laquelle il continue d’être condamné. Objet filmique méconnu ou passé sous silence pour d’obscures raisons, ce cinquième film de Luc Besson n’est en tout cas clairement pas celui sur lequel fans et détracteurs se précipitent pour évoquer – en bien ou en mal – les composantes du style Besson. On leur répliquera au contraire qu’il en est le plus pur représentant : rien de moins qu’un opéra musical chargé en consistance utopiste, beau à voir et encore plus beau à vivre, où la naïveté facile à fustiger a vite fait de se transformer en pureté facile à appréhender. Et juste pour la force inépuisable de sa musique et de ses images, un spectacle aussi beau et envoûtant mérite amplement de sortir des abysses.