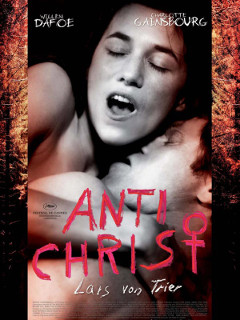

REALISATION : Lars von Trier

PRODUCTION : Zentropa, Arte France Cinéma, Les Films du Losange

AVEC : Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe

SCENARIO : Lars von Trier, Anders Thomas Jensen

PHOTOGRAPHIE : Anthony Dod Mantle

MONTAGE : Anders Refn, Asa Mossberg

ORIGINE : France, Italie, Pologne, Danemark, Suède, Allemagne

GENRE : Thriller, Drame, Horreur

DATE DE SORTIE : 3 juin 2009

DUREE : 1h44

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Endeuillé par la mort de son enfant, un couple se retire à « Eden », un chalet isolé dans la forêt, où ils espèrent guérir leurs cœurs et sauver leur mariage. Mais la nature reprend vite ses droits et les choses vont de mal en pis…

Pour certains, Antichrist serait à classer dans la catégorie des films maudits. Ce qui serait, pour beaucoup, synonyme de maléfice absolu. Or, ce serait vite oublier que cette catégorie de films, par essence fascinante si l’on tente d’en appréhender les paradoxes, est la plus propice au débat, au conflit, voire à la remise en question. Et que se confronter à un film maudit peut remettre au premier plan l’une des fonctions premières de l’art : appréhender un nouvel espace, s’interroger sur son rapport à lui pour finalement se confronter à sa propre nature. Dans un sens, on serait prêt à parier que Lars Von Trier aura vécu une expérience similaire durant la phase préparatoire de ce chef-d’œuvre suicidaire, et pour cause : en suscitant l’indignation générale lors d’une polémique cannoise courue d’avance et en se faisant traiter de tous les noms par une presse hostile, le bonhomme prenait le risque de révéler sur grand écran ses contradictions et ses paradoxes.

En outre, la démarche de Von Trier est déjà en soi un vrai paradoxe : si le bonhomme n’aura jamais manqué de créer le doute sur ses véritables intentions (au point même de passer pour un fumiste auprès de ses détracteurs), c’est surtout parce que son inspiration trouve racine auprès de sujets dont il cherche à capter les tenants et aboutissants sans forcément les maîtriser. Qu’il s’agisse d’une Amérique gangrenée par la lâcheté et la corruption (Dogville, Dancer in the dark), d’un puritanisme dépeçant les individus jusqu’à les priver de toute énergie interne (Breaking the waves) ou d’une secte voyant la bêtise comme antidote aux conventions sociales qui compartimentent les individus (Les idiots), Lars Von Trier n’aura jamais de cesse que d’aborder le cinéma comme une réflexion à ciel ouvert, de ne jamais imposer de point de vue ou de vérité absolue, de côtoyer l’ambiguïté au détour d’un plan ou d’un dialogue, de contester les discours officiels avec un sens aigu de la provocation. Avec, à chaque fois, une patine expérimentale propice à de nouvelles approches du langage scénique ou filmique. Or, dans le meilleur des cas, cela donnait quelques audaces esthétiques et de belles variations sur la théâtralité d’une œuvre (on garde encore en mémoire l’esthétique sépia d’Element of crime et le sidérant décor unique de Dogville), et dans le pire, sans doute, on obtenait le « Dogme 95 », ensemble de règles stupides censées redonner au cinéma son statut de témoin objectif du monde réel, et qui donna lieu à plusieurs films aussi vains qu’illisibles, peu avant que leurs auteurs puissent avouer que le respect de ces règles et leur transgression étaient corollaires. Et après une période d’absence, Lars Von Trier aura fait table rase de ses erreurs pour revenir aux origines de son cinéma.

Dès sa projection cannoise en 2009, Antichrist fera figure de séisme dans une filmographie aussi riche que controversée : en plus de permettre aux critiques de défouler leurs nerfs sur une œuvre soi-disant obscène ou misogyne, le film semblait avoir été davantage motivé par une recherche de beauté picturale et, du coup, ne partait pas d’une réflexion précise du cinéaste sur tel ou tel sujet. Histoire de mettre cartes sur table, Lars Von Trier n’aura pas manqué d’en faire mention à Cannes : après l’abandon de sa trilogie sur les paradoxes de l’Amérique (hélas, Dogville et Manderlay n’auront sans doute jamais de suite), le bonhomme aura subi une longue dépression qui se sera finalement calmée avec l’écriture instinctive d’un projet aux allures de rédemption thérapeutique, à travers lequel il lui fallait évacuer l’anxiété par le traitement d’images et de sujets au doux parfum de souffre. Tout comme un Jackson Pollock usant du dripping comme d’un outil servant une quête d’abstraction pure, Von Trier allait faire sortir toutes ses peurs les plus intimes sur pellicule, au travers d’un travail qui ne pouvait qu’accoucher au forceps. Ainsi est donc né ce film-somme, aussi intuitif que suicidaire, conçu dans une douleur finalement assez comparable à celle qui habitaient les héroïnes de ses précédents films. Du coup, sur ce dernier point, difficile de ne pas voir le résultat comme l’accord parfait entre la résurrection et la régression, où Lars Von Trier touche enfin au zénith de son art en se révélant aussi fragile que les personnages qu’il prenait jusque-là un certain « plaisir » à faire trébucher. L’art de révéler sa propre vérité par la souffrance : une idée qu’il semble avoir suivi à la lettre tout au long de sa carrière, et dont il est désormais lui-même le sujet d’expérience.

Avec ce nouveau film, bien au-delà d’être considéré comme malin, Lars Von Trier pourrait presque passer pour le Malin, tant sa propension à monter d’une marche sur l’escalier de la souffrance et de la cruauté semble indéniable. Toutefois, pour le cinéaste danois, le sexe et la violence ne sont pas des gadgets graphiques conçus pour impressionner à tout prix, mais des outils servant la dramaturgie tout en l’étoffant d’une pointe de subversion. Antichrist ne fait pas que confirmer cette sensation. Il la renforce, se définissant presque en soi comme une expérience intime et sensorielle, fusionnant le physique et la métaphysique, fouillant les abîmes d’un couple à la dérive jusqu’à la chair. Pour cela, le cinéaste choisit de limiter son film au strict minimum : deux personnages réduits à leurs surnoms symboliques (« Lui » et « Elle »), un décor unique (une cabane nommée « Eden », perdue au cœur d’une immeuble forêt) et une intrigue volontairement squelettique qui laisse la fantasmagorie prendre très vite le dessus.

Dès son éblouissante scène d’ouverture, traduisant de façon symbolique la culpabilité de la jouissance à travers un montage alterné entre une étreinte fusionnelle et la défenestration accidentelle d’un enfant, Lars Von Trier fait aveu du pari esthétique de son projet : donner vie à ses visions mentales ne passera que par une mise en scène sensitive et symbolique, ce qui s’opère dès le début par l’alternance de cartons abrupts dessinés à la main (une nouvelle preuve du côté « fabriqué » qui imprègne le film), de plans rapprochés et foncièrement bruts de décoffrage (filmés caméra à l’épaule) et de plans contemplatifs filmés à 1000 images/seconde. Sans oublier un numéro de funambule permanent entre le voyeurisme illustré et le discours moralisateur, ce qui traduit à merveille toute la dualité de l’artiste… Sorte de variation psychanalytique sur le conflit tumultueux entre Eros et Thanatos, Antichrist bouscule assez vite les conventions du film d’horreur stricto sensu pour s’orienter vers la lente destruction d’un couple hanté par un terrible sentiment de perte. « Elle » est une mère traumatisée à vie par la mort de son enfant, dévorée par un horrible sentiment de culpabilité et désormais plongée dans une folie autodestructrice. « Lui » est son mari psychiatre tentant de la raisonner par la voie médicale. Et c’est donc dans une forêt que va avoir lieu une étrange séance de guérison et de victoire sur le deuil, afin d’accéder enfin à l’éden existentiel. Or, si « Eden » n’est autre que le nom de cette maison isolée en plein cœur d’une vaste forêt montagneuse, il va très vite se transformer en « Enfer ».

Deuil, douleur, désespoir : trois chapitres qui divisent le film (ainsi qu’un quatrième qui sera la synthèse des trois), mais aussi trois thématiques que Von Trier tend à illustrer de façon symbolique. Même si les interprétations et les symboles sont légion, s’il y avait bien un thème qui surgirait au-dessus des niveaux de lecture qui parsèment le film, ce serait sans doute la nature humaine, que Von Trier choisit d’explorer en profondeur, fouillant les viscères de ses protagonistes jusqu’à en extraire les émotions les plus extrêmes et les plus contradictoires. En témoigne l’une des phrases-clés du film, que l’on imagine en grande partie à l’origine des rumeurs de « film misogyne » que le film se sera pris dans la gueule à Cannes : « La nature est l’église de Satan. Mais si la nature humaine est mauvaise, c’est le cas de toutes les autres natures, y compris celle des femmes ». Concrètement, la vraie erreur serait de considérer le film comme grossièrement misogyne : certes, le titre et le graphisme de l’affiche semblent associer le diable et la femme, mais ne pas trop s’y fier. D’abord parce que le personnage de Charlotte Gainsbourg n’est pas une boule de violence et de méchanceté par nature, mais une épouse névrosée par traumatisme. Ensuite parce que son mari, fermement décidé à expérimenter ses théories médicales sur sa propre femme, en devient vite irritant par sa prétention à tout expliquer, à tout vouloir intellectualiser.

Doit-on y voir une critique acerbe de la psychanalyse ? Possible. Mais pas forcément. On pointera plutôt du doigt le ridicule des exercices pratiqués par le bonhomme, en particulier un jeu d’équilibre sur des pierres, beaucoup plus proche d’un stupide rite sectaire que d’un réel exercice thérapeutique. Et si Von Trier ose jouer avec le feu en plaçant par instants une composante misogyne au sein de son intrigue, ce n’est pas pour nous ressortir un discours débile et douteux sur le maléfice des femmes, soi-disant décrites comme des succubes voleuses d’âmes. La dimension misogyne du film étant par essence bête et grotesque, Von Trier s’amuse à jouer avec, un peu de la même manière que ne l’avait fait Benjamin Christensen dans le monumental Häxan, fiction muette sur les sévices infligés aux femmes durant les chasses aux sorcières d’antan. Et on ne mettra pas longtemps à saisir qu’à travers les visions douteuses qu’il s’obstine à coucher sur celluloïd, Lars Von Trier métaphorise avant tout sa propre peur de l’échec, le tout sans écarter du tableau une légère pointe de romantisme noir. Presque une mélancolie maladive, si l’on peut dire…

En outre, le fait que le film se déroule dans une forêt n’est pas non plus anodin : avec ses troncs pourrissants, ses arbres crachant des glands et sa brume inquiétante, le décor a tout pour illustrer le passage d’une dimension à une autre. Apparemment lieu de recueillement, la forêt devient un univers parallèle, quasi mental, où chacun affronte ses peurs intimes et se confronte à ses propres démons (voir cet instant hallucinant où les pleurs de l’enfant décédé percent à travers l’horizon, sorte de réminiscence mentale qui revient hanter l’inconscient de l’héroïne), où les fées laissent place à des sorcières, où la nature est source de visions mortifères et où les animaux sont autant de visions grotesques que d’expressions de la psychologie des personnages. Le deuil est un cerf trainant son bébé encore à moitié sorti de son vagin, la douleur est un renard prophétisant l’omniprésence du chaos tout en s’infligeant d’horribles mutilations, le désespoir est un corbeau flottant tel un fantôme autour de deux personnages en proie à de terribles souffrances, tant externes qu’internes.

Dehors, les forces maléfiques de la nature se déchaînent, ce qui permet à Von Trier de donner naissance à de sublimes visions horrifiques : une faune aussi grotesque qu’effrayante chez qui l’innocence semble s’être évaporée, des arbres qui semblent se mouvoir sous l’impulsion d’une force démoniaque, une rivière de conte de fées où l’eau coule sans un bruit, un terrier de renard dissimulant ses sombres secrets sous un talus, un arbre sans feuilles évoquant aussi bien un bûcher qu’une entité maléfique, une cabane en bois égarée au beau milieu de ce paysage mutant, des glands qui tombent au ralenti d’un vieux chêne centenaire, des déracinements impromptus qui agissent comme des stimulateurs d’angoisse, et surtout, ce sublime plan pictural à la Edward Munch où se déroule une violente étreinte sur un arbre couvert de mains humaines. Les mauvaises langues auront beau n’y voir qu’un imaginaire déjà vu et revu dans les clips morbides de Mylène Farmer, le cinéaste danois ose investir les clichés pour les tordre à sa propre sauce, transformant ainsi le symbolisme mortifère en fulgurance esthétique, captant le deuil de ses deux héros dans une atmosphère de fin de monde. On est donc assez loin de la vision apaisante du décor forestier, comme cela pouvait déjà être le cas dans La forêt de Mogari, film magnifique de Naomi Kawase qui illustrait déjà la difficulté à affronter le deuil. Et c’est dire si, en pervertissant l’imagerie du conte de fées par l’installation du Mal absolu et de scènes de sexe d’une crudité folle, Antichrist ne pouvait que susciter le scandale.

Le travail visuel et graphique opéré par Lars Von Trier est en soi un éblouissement de tous les instants. C’est bien simple : outre le fait d’avoir signé son film le plus épuré, jamais le cinéaste n’avait alors atteint un tel niveau de perfection esthétique, le tout dans une adéquation parfaite entre le fond et la forme. Expérimentations visuelles dignes d’un David Lynch, esthétique minérale et rugueuse en référence au travail d’Andreï Tarkovski (à qui le film est très justement dédié), distorsions visuelles et sonores pour illustrer les états mentaux des protagonistes, montage alterné qui marque la fusion entre le concret et l’abstrait (à titre d’exemple, si l’héroïne est prise d’une angoisse interne, Von Trier filme des nuances de lumière sur un arbre mort sous une bande-son évoquant un dérèglement organique), intégration des figures du conte horrifique au sein d’une intrigue très réaliste et concrète, fusion absolue entre un réel déliquescent et un imaginaire effrayant, utilisation intelligente du cinéma de genre comme vecteur d’angoisses et de sensations purement viscérales… Il y a de tout cela dans Antichrist, ce qui contribue à renforcer la tension souterraine du film et à préparer, au détour de chaque scène, un nouveau stade d’éclatement au sein du couple.

Derrière cette expérience cathartique, c’est la matérialisation de nos peurs au sein d’une réalité en totale distorsion que le cinéaste aura su mettre en place. Mais pas seulement : en nous immergeant dans le bain de ses peurs et de ses pulsions, afin de révéler sa part d’ombre pour mieux l’affronter, Lars Von Trier réussit surtout un immense film sur l’impuissance. Une triple impuissance. Celle d’une femme rongée par la culpabilité d’avoir laissé mourir son propre enfant au profit d’une étreinte furtive, et contrainte d’accéder à l’automutilation pour guetter en vain une éventuelle forme de rédemption, quitte à obliger celui qu’elle aime à côtoyer sa folie. Celle d’un homme incapable d’apaiser la douleur de sa femme autrement que par le sexe, impuissant face au chaos, et réduit à l’état d’animal instinctif, contemplant une montagne de femmes souffrantes dont il s’avère incapable de comprendre la vraie douleur. Celle, enfin, d’un cinéaste maudit, tantôt adoré tantôt renié par une critique officieuse et putassière, qui révèle sa nature et ses contradictions dans un geste à la limite du suicide artistique. Un risque qui s’est avéré tout aussi payant pour les acteurs : face à un Willem Dafoe sidérant de naturel et de résignation, Charlotte Gainsbourg délivre une performance hallucinante qui restera longtemps dans les annales, prodigieuse jusqu’à l’écœurement, investie corps et âme dans un rôle casse-gueule où l’instinct et l’abandon contrôlent la psyché (le prix d’interprétation cannois n’était pas de trop). Ne reste alors au final qu’une monstrueuse symphonie des sens, aussi sublime que douteuse (et c’est là son inestimable qualité), qui investit le mental de son spectateur pour s’y installer durablement comme un cauchemar intime. Un électrochoc, rien de moins.

1 Comment

Pas vu, mais voilà une analyse qui me donne bien envie de le voir: Merci!