Toute création se nourrit de son passé avant de nourrir elle-même le futur qu’elle a engendré. C’est peu dire qu’avec Matrix en 1999, les Wachowski avaient frappé fort en la matière : leur concept, hérité de la littérature cyberpunk des années 80 (surtout William Gibson) et de tout un pan de la contre-culture geek (BD, manga, jeu vidéo, kung-fu, informatique, etc…), était si parfait et si cohérent que son exploitation – dans tous les sens du terme – ne pouvait que se répercuter à son tour sur les supports médias concernés. D’aucuns auront vu en eux des plagiaires doués là où leur démarche consistait au contraire à attirer les têtes pensantes de ces univers-là pour élargir un champ d’émotions qui semblait viser jusqu’ici un public de niche. Rien d’étonnant à ce qu’en 2003, histoire d’accompagner intelligemment la promotion des deux suites ambitieuses de Matrix, les deux frangins aient tenté d’opérer une déclinaison multi-support de leur propre univers. Et si le jeu vidéo fut hélas traité comme la dernière roue du carrosse (les minables Enter the Matrix et Path of Neo l’ont bien démontré), c’est bien l’animation japonaise qui aura eu droit au plus beau renvoi d’ascenseur qui soit. D’abord un parfait complément de programme pour la trilogie, visant à répondre à certaines questions posées par le premier film, à cibler des points réflexifs pour les pousser un peu loin, et à rajouter de la substance créative à un univers qui ne peut qu’en bénéficier. Ensuite un moyen de braquer les plus gros projecteurs sur des artistes nippons qui sont souvent restés dans l’ombre de leurs propres créations (combien peuvent citer spontanément le nom des créateurs des ultra-cultes Cowboy Bebop et Ninja Scroll ?). Enfin une anthologie au sens premier du terme, couvrant un large panorama de tout ce que l’animation japonaise peut offrir, tant sur le versant narratif que sur l’ambition graphique.

Le plus fort là-dedans, c’est qu’Animatrix n’a rien d’un super-bonus de luxe destiné au DVD, bien au contraire. N’ayons pas peur de le dire : cette création originale surpasse la trilogie toute entière, avec neuf OAV d’une qualité souvent insensée, parmi lesquels deux ou trois chefs-d’œuvre absolus sont à signaler. Soumise à quatre grands studios d’animation (dont un situé en Corée du Sud) et coproduite par Michael Arias (génial créateur d’Amer Béton et pilier inamovible du Studio 4°C de Tokyo), cette série reste malgré tout supervisée par des Wachowski bienveillants qui auront eux-mêmes rédigé les scénarios de quatre segments – forcément ceux en lien direct avec la trame principale de la trilogie. Et bien sûr, comme pour asseoir le potentiel créatif infini de l’animation et la portée résolument adulte du cinéma japonais, elle ne se fixe pas la moindre limite créative ou graphique, notamment en matière de sexe et d’ultra-violence – mieux vaut prévenir les âmes sensibles. Bref, à l’approche d’une nouvelle édition du festival d’Annecy où la japanimation sera mise à l’honneur, tous les voyants sont désormais dans le vert pour que cette sublimation de l’univers matrixien – ici plus punk et visionnaire qu’il ne l’aura jamais été – fasse figure de piqûre de rappel idéale. Alors, pilule rouge ou pilule bleue ? Un simple coup d’œil sur le drapeau du Japon vous donnera la réponse…

[NDLR : les neuf OAV de l’anthologie Animatrix sont ici chroniqués dans l’ordre de présentation qui figurait dans son hallucinante bande-annonce, laquelle semble bien plus respectueuse de la chronologie de la trilogie]

LA SECONDE RENAISSANCE (parties 1 & 2)

Mahiro Maeda

L’univers de Matrix fonctionne sur une idée simple : une entrée et plusieurs sorties. Plusieurs réponses pour chaque question. Mais quand il s’agit de revenir aux origines de l’univers visité, la réponse doit s’imposer, claire et unique. Le gros morceau d’Animatrix – une intrigue développée sur deux segments – a donc pour ambition de répondre à une question simple : comment le ver s’est-il retrouvé dans la pomme ? On retrouve souvent cette image-là dans La Seconde Renaissance, hydre à deux têtes qui fouille les archives de Zion à la recherche des origines de la Matrice. Une voix off nous accompagne ici – celle d’un « instructeur » aux formes féminines et au look bouddhiste très affirmé – mais les images en disent mille fois plus qu’elle pour faire toute la lumière sur la fameuse guerre entre les humains et les machines. Tout n’est ici que pure mise en scène dans cette intrigue archétypale, censée englober une centaine d’années, où une humanité en représentation finit peu à peu par rendre les armes, vaincue par les machines – une création modelée sur son image. Le jeune Mahiro Maeda, petit génie de l’animation 3D ayant déjà roulé sa bosse dans la SF destructrice avec la série Blue Submarine N°6, procède ici en deux étapes : d’abord un condensé de la ségrégation robotique qui alla de la révolte d’un robot (ayant tué son maître par réflexe de survie) jusqu’au rejet d’entrée de la nation des machines au conseil de l’ONU, ensuite une vision extrême du soulèvement des machines réduites en esclavage, avec l’avènement de la Matrice en guise de climax. On voit d’ici l’ambition du bonhomme : combler les trous creusés par le premier Matrix (que s’est-il passé pour que « l’humanité en vienne à assombrir le ciel », comme l’avait suggéré Morpheus ?), condenser en moins de vingt minutes toute la genèse d’un futur dystopique en diable, et, ni plus ni moins, inventer l’Histoire.

Année zéro sur la ligne du temps de l’univers matrixien, La Seconde Renaissance base sa narration sur un patchwork parfaitement maîtrisé de tableaux et d’archives vidéo, tous mis à profit pour évoquer en commun la lente marche du chaos – on peut y voir un parallèle avec l’intro composite et télévisée du Southland Tales de Richard Kelly. Chaque plan de ces deux épisodes fait ainsi montre d’une puissance évocatrice immédiate, convoquant aussi bien les visions les plus dantesques de la SF cyberpunk que les pages les plus évocatrices de l’Histoire et de la Bible (des camps d’extermination où l’on entasse des restes de robots dans des fosses, des machines esclaves qui entament un exode vers une terre promise située au Moyen-Orient, etc…), en passant par un plan gonflé qui, pour symboliser la défaite de l’humanité, va jusqu’à inverser l’ascension du drapeau américain sur le mont Suribachi durant la bataille d’Iwo Jima en mars 1945. Mais cette « dissection accélérée » des mutations sociales, politiques et idéologiques ayant conduit à la destruction de la Terre sait surtout éviter le pire des pièges, à savoir celui de n’être qu’un petit clip didactique. Les visions de Maeda sont elles-mêmes vectrices de réflexion, et réussissent même à l’amplifier, jouant le plus possible sur l’analogie et la symbolique. Voyez cette mégalopole humaine assimilée à un circuit électronique (très Koyaanisqatsi, tout ça…), ce hiatus humain/machine construit en écho aux inégalités sociales de Metropolis, ce simple verre lâché dans le vide tel une goutte de révolte dans un océan de servitude, ces mécas grandeur nature qui font passer ceux d’Appleseed pour d’inoffensifs produits dérivés, et surtout cette seconde partie où s’enchaînent sans temps mort les visions d’horreur et d’apocalypse – Akira n’est vraiment pas loin. On ressort de cette immense claque avec toutes les clés en tête pour rouvrir le chapitre Matrix, mais aussi en état de choc, dévasté par tant d’horreur symbolique sur un futur qui pourrait bien ne plus être une simple vue de l’esprit.

PROGRAMME

Yoshiaki Kawajiri

Les connaisseurs de Ninja Scroll, de Wicked City et de Vampire Hunter D : Bloodlust sont déjà au courant de ce qui caractérise le style adulte de Yoshiaki Kawajiri, à savoir une combinaison de perversité sexuelle et d’extrême violence dans un contexte quasi surnaturel. Son apport au projet Animatrix lui permet toutefois de s’écarter quelque peu de cette radicalité, tout en conservant malgré tout une composante précise de Ninja Scroll : une suite d’affrontements sanglants entre samouraïs dans une ambiance manga qui sent bon le Japon féodal. Le duel est donc la moelle épinière de Programme, avec en plus un zeste de romantisme : lors d’une séance d’entraînement de deux membres de l’équipage de Zion, l’un d’eux demande à l’autre – sa compagne dans le monde réel – de trahir Zion et de retourner avec lui dans la Matrice pour recommencer une nouvelle vie. Le refus de celle-ci enclenche un duel qui, tout à coup, ne semble plus relever de l’entraînement. On retrouve là un enjeu dramatique qui avait permis d’épicer un peu les interactions humaines de Matrix : la « simulation », même perçue et assimilée comme telle, reste plus dangereuse que jamais à force de pouvoir retourner l’esprit. L’antagoniste Duo (signe de duplicité et de régression par rapport à « Néo » ?) rejoue donc ici à sa façon la partition du traître Cypher, autrefois joué par Joe Pantoliano dans le film des Wachowski : avoir pris la pilule rouge pour comprendre la vérité n’est pas un signe de victoire pour lui, et le choix de vivre sa vie comme il l’entend lui semble plus important que de se satisfaire d’une vie réelle qui ne lui convient pas. Les joutes violentes dans des forêts de bambou ou sur les toits de temples japonais s’enchaînent ici à très grande vitesse, offrant à Kawajiri d’installer du mouvement perpétuel au sein d’un cadre souvent fixe, voire même de jouer sur les ralentis et les travellings en bullet-time – un gimmick propre à la trilogie toute entière – pour faire ressentir la prégnance des duellistes (lequel esquivera le mieux les coups de l’autre ?). Du moins avant qu’une pirouette finale ne vienne brutalement éclairer la vraie logique de ce combat. Juste un test de plus, donc ? Pas sûr, vu que les émotions humaines brûlaient très fort au sein du programme. Et qu’elles ont traversé l’écran.

L’HISTOIRE DE KID

Shinichiro Watanabe

Même en sachant bien que tous les OAV d’Animatrix sont à réserver à un public averti, on aura du mal à croire que sa grande violence aura suffi à justifier une telle interdiction au jeune public. A vrai dire, on en vient à considérer L’Histoire de Kid comme le vrai responsable de cette restriction, et ce en raison d’une première image assez évocatrice qui suffit en soi à en faire l’épisode le plus perturbant de la série. Ce que l’on y voit n’est ni plus ni moins que le suicide apparent d’un adolescent désireux de quitter sa vie médiocre (la Matrice) pour essayer d’atteindre ce qu’il y a « au-delà » (le monde réel). Prenez donc cette théorie complotiste – questionnée en profondeur par Matrix – selon laquelle la réalité serait cachée, couplez-là à une peinture indirecte de la vague de suicides qui touche une jeunesse moderne en rupture avec le monde extérieur, et vous avez de quoi construire un niveau de lecture prompt à susciter la polémique. N’allons toutefois pas trop loin dans l’exégèse, tant ce petit segment fait surtout bouillir la marmite à débats enflammés vis-à-vis des théories philosophiques de Kant sur la réalité en tant que « manifestation sensible pour l’être humain ». C’est bien cet état d’esprit qui anime ici Michael Karl Popper, alias « Kid », jeune ado que Néo aura réussi à sauver de la Matrice et qui deviendra un personnage-clé des deux suites de Matrix. Pourquoi tout lui semble plus réel quand il rêve plutôt que quand il est éveillé ? La réponse de Néo : « Il y a de l’imagination dans ta vérité et de la vérité dans ton imagination. Pour connaître la vérité, tu dois tout risquer ». D’où un récit construit à la manière d’un arc, où Kid tente de fuir des agents qui le traquent au sein de son école, avant de trouver in fine le salut dans un acte suicidaire qui le déconnectera de la Matrice. La surprise, c’est qu’un fond psychologique aussi dur transparaît ici dans un style animé totalement inachevé et caoutchouteux – toute silhouette en mouvement paraît griffonnée avec encore moins de finition que chez Bill Plympton. Un choix voulu de la part du réalisateur Shinichiro Watanabe, qui souhaitait trancher avec la maîtrise habituelle de la japanimation et utiliser le style du dessin manuel, comme pour casser les règles et oser un saut en arrière. Le résultat final n’a finalement rien d’abstrait : il transpire le réel, l’instantanéité, la fuite en avant, le désir d’exister. Toute l’histoire de Kid, donc.

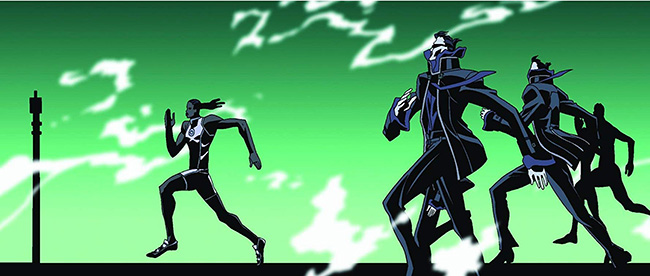

RECORD DU MONDE

Takeshi Koike

Scénarisé dans son intégralité par Yoshiaki Kawajiri (Programme) mais réalisé par le jeune prodige Takashi Koike (à qui l’on devra ensuite le fulgurant Redline et la partie animée du premier Kill Bill), Record du monde part d’une idée extrêmement intéressante : puisque les humains piégés dans la Matrice sont en réalité des sources d’énergie isolées dans des cuves liquides du monde réel, est-ce qu’une performance quelconque pourrait aboutir au réveil physique et mental de l’un d’eux ? Il n’est pas surprenant que le pitch de ce segment prenne place dans le milieu de la compétition sportive, plus exactement dans celui du 100m où un coureur tente de battre le record du monde et d’aller au bout de ses limites. Ceux qui ont déjà vu l’intéressant film à sketches Manie-Manie (coréalisé avec Rintaro et Katsuhiro Otomo) auront reconnu un lien implicite avec le court-métrage signé par Kawajiri, lequel déroulait son contenu très psy dans un contexte de course automobile à la Rollerball. Koike mange ici du même pain en mettant le pouvoir du mental et de la transcendance au cœur même de son récit, mais avec un style visuel clairement aux antipodes. Pour ce qui est de filmer l’exploit sportif, la silhouette humaine et les mouvements de ses muscles deviennent ici les cobayes d’un processus de déformation graphique : la première présente des mains et des pieds plus imposants que le reste du corps, tandis que les seconds nous donnent à voir l’action des glandes sudoripares à même la peau ! Tout ceci est bien sûr à rattacher à la grande école de l’expressionnisme, et il est tout à fait évident que le réalisme à l’état pur n’est pas ce qui caractérise cet épisode – on peine à imaginer Usain Bolt capable de courir le 100m en seulement 8.72 secondes ! Cela dit, avait-on déjà ressenti par le ralenti tout ce qui caractérise la motricité d’un corps humain lancé dans un effort physique extrême ? S’il y a un sacré exploit à relever ici, c’est bien celui-là : une animation mutante qui, par la force physique et l’incarnation du mouvement, réussit moins à transcender ses limites que les nôtres.

AU-DELÀ

Kôji Morimoto

Jusqu’ici, le parcours de Kôji Morimoto avait de quoi laisser admiratif : d’abord collaborateur de Katsuhiro Otomo sur Akira (ça fait super classe sur un CV), le bonhomme se sera surtout fait remarquer en réalisant le premier – et meilleur – segment de Memories (coécrit avec Satoshi Kon, excusez du peu !). Sa contribution à Animatrix a valeur d’apothéose. A l’origine d’Au-delà, il y a surtout un souvenir personnel de Morimoto : « A l’âge de deux ou trois ans, je me souviens que je regardais un éclat de bois au plafond et que je le voyais bouger. Ma mère et mon frère me disaient que c’était faux, et je les interrogeais sur leur certitude ». Tout est dit : la vie quotidienne selon Morimoto, bien que dépeinte de façon réaliste, révèle toujours un petit détail incongru ou hasardeux qui, en principe, ne devrait pas surgir dans le cadre. Rappelons que, dans une scène-clé de Matrix, la présence répétée d’un chat noir dans un couloir intriguait Néo (« Tiens, j’ai déjà vu ça… ») et se révélait être un bug au sein même du programme de la Matrice. En centrant son segment sur la découverte par un groupe d’enfants de phénomènes étranges dans une maison abandonnée, Morimoto se focalise sur des éléments a priori sans relief (un mur, une plume, un ciel, une porte, un couloir…) en posant toujours la même question sous-jacente : qu’y a-t-il « au-delà » ? Ce n’est pas un hasard si cette invitation à « voir » s’ouvre sur le célèbre air japonais Tohryanse, joué par un feu rouge pour aider les malvoyants à traverser. Et surtout, comme chez David Lynch, le style visuel ici déballé stimule moins l’intellect que l’intuition et la perception sensorielle pour assimiler ce qui est représenté. Les visions offertes par ce bug dans la Matrice sont inoubliables : des ombres autonomes, des cassures temporelles, des parasites virtuels, des animaux en mutation, une gravité variable, une ampoule lynchienne tour à tour visible et invisible, et surtout une porte rouge ouvrant l’accès vers une dimension inconnue (cela rappelle un peu Le Seuil du vide de Jean-François Davy). Invention et pureté créative sont ici de l’ordre de l’inédit, ce qui étonne peu au vu du passif du prodigieux Studio 4°C (quoi, vous n’avez pas encore vu Mind Game ?). Gorgé de signes et de motifs sur l’arrière-plan que seuls des visionnages répétés peuvent rendre tangibles, hypnotique à souhait dans ses images et son découpage, Au-delà honore le premier conseil qu’adressait Morpheus à Néo au début de son entraînement : « Libère ton esprit ». On tient là l’épisode le plus métaphysique d’Animatrix. Et son sommet le plus élevé.

UNE HISTOIRE DE DETECTIVE

Shinichiro Watanabe

Du Philip Marlowe cyberpunk, animé et japonais, ça vous tente ? Vous auriez tort de faire la fine bouche… Surtout quand le réalisateur de la chose se nomme Shinichiro Watanabe, à savoir l’auteur d’un Cowboy Bebop (d’abord la série animée, ensuite le long-métrage de cinéma) qui puisait déjà énormément dans le cinéma américain et la culture bebop (faites un petit tour sur Wikipédia si vous ne connaissez pas…). Ici, après avoir s’être contenté d’illustrer un scénario rédigé par les Wachowski sur L’Histoire de Kid, Watanabe retourne à ses premiers amours en lorgnant du côté d’un autre genre codifié, en l’occurrence le film noir américain. Un genre dont il concentre ici tous les codes les plus matriciels (rires) : une ouverture sur un héros ayant perdu le contrôle de son destin et arrivé au bout de son parcours (tout commence par la fin), le fétichisme du trench-coat et de la cigarette, la voix off réflexive et introspective mettant en avant tant de paranoïa et de dilemmes moraux, la présence d’une figure animale apaisante (ici un chat), une enquête tortueuse et inachevée autour d’un individu sans visage (qui est ce mystérieux hacker du nom de Trinity ?), des agents de la Matrice en guise de gardiens d’une vérité laissée invisible et indicible par le hors-champ, et surtout Trinity dans le rôle de la femme fatale précipitant par ses actes la chute du héros… Presque Le Grand Sommeil revu et corrigé à la sauce cyberpunk, mixé à des influences sonores très jazzy qui font naître une atmosphère de plus en plus mélancolique, gorgé de fétiches matrixiens que Watanabe réutilise à des fins purement narratives (on y retrouve une version réduite de l’extracteur de mouchards du premier film) et enjolivé dans une superbe animation noir et blanc qui met autant en avant le grain de la pellicule que le caractère très rétro de la production design. Tout ceci n’en fait certes pas la pièce maîtresse de cette anthologie, mais une réussite malgré tout éblouissante qui met en avant la grande aisance de l’univers SF de Matrix à se voir revisité par les codes d’un genre antagoniste.

MATRICULÉ

Peter Chung

Petite entorse au règlement : pour cause de désistement d’un réalisateur japonais que nous ne citerons pas, c’est à un artiste sud-coréen qu’il a été ici demandé de reprendre le flambeau de ce huitième segment. Et pas n’importe qui : Peter Chung, créateur de la série mythique Aeon Flux, dont l’approche expressionniste de l’animation et le goût des silhouettes acrobatiques aura considérablement marqué les Wachowski pour la conception de Matrix. On pouvait légitimement s’attendre à de l’inédit, mais de là à ce que Chung nous balance en pleine poire ce qu’Animatrix a pu produire de plus fou, de plus expérimental et de plus hallucinatoire sur le terrain visuel, la surprise est maximale. Ce que propose le réalisateur va même au-delà de nos attentes, puisqu’il est carrément question d’une antithèse de la logique matrixienne : plongés à la base dans un monde créé par les machines, les humains tentent ici de railler une machine à leur cause en la plongeant dans un monde qu’ils ont eux-mêmes créé. On pénètre donc ici l’anti-Matrice, à savoir un univers onirique et psychédélique qui permet d’extrapoler sensitivement sur la « psyché » d’une intelligence artificielle plongée dans un rêve humain, de lui exposer un large spectre d’émotions humaines (jeu, sport, sexe, chasse, défis, etc…) et d’éveiller in fine chez elle un désir de liberté que l’humain ne peut désormais plus incarner. Matriculé relève donc du trip visuel et sonore, axé sur l’immersion totale dans un monde sans règles qui semble se (dé)construire sous nos yeux. On songe souvent aux délires oniriques de Tarsem Singh sur The Cell ainsi qu’aux expériences sous acide d’Alejandro Jodorowsky, sans parler d’un plan spécifique qui va jusqu’à évoquer le « voyage au-delà de l’espace et du temps » qui clôturait 2001 l’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick. De toute façon, les mots nous manquent pour qualifier une expérience aussi bizarre et sidérante. Le conseil de visionnage sera donc très clair : à l’image de ses héros en position groupée et méditative, mieux vaut la vivre en se contentant d’être une éponge à sensations, histoire d’y piocher des bribes de vérité sur l’âme humaine, la conscience collective et les émotions qui nous relient.

DERNIER VOL DE L’OSIRIS

Andy Jones

Si l’on s’en tient à la continuité chronologique de l’univers, la fin de l’anthologie Animatrix se devait logiquement de constituer une transition parfaite avec le début de Matrix Reloaded. Confié entre les mains d’Andy Jones, collaborateur d’Hironobu Sakaguchi sur le film Final Fantasy : les créatures de l’esprit, ce Dernier vol de l’Osiris retrace le sacrifice de l’équipage d’un vaisseau jumeau du Nebuchadnezzar pour prévenir Zion de l’attaque imminente des machines. Un scénario à peu près aussi épais que le string affriolant de son héroïne, réduit en l’état à un pur synopsis de trois lignes, et que Jones se contente ici d’illustrer avec application tout en ayant le cœur ailleurs. En effet, l’intérêt majeur de cet ultime segment se concentre sur une animation 3D photo-réaliste qui avait déjà constitué le principal argument marketing du film de Sakaguchi. Là encore, au-delà des superbes visions oniriques qu’offre le film et qui permettent de reproduire l’univers matrixien avec un niveau de détails totalement fou (il s’agit clairement du segment le plus proche de la trilogie sur le plan conceptuel), c’est avant tout le détail des visages et les efforts en termes d’animation des silhouettes humaines qui fascinent le plus. D’ailleurs, comme s’il lui fallait faire ses preuves dès les premières secondes pour garder l’attention et la fascination de son auditoire, Andy Jones lance ici les festivités par une relecture osée du combat entre Morpheus et Néo dans un temple japonais utilisé comme programme d’entraînement : la belle Jue et son compagnon Thaddeus, tous deux les yeux bandés, y entament un très excitant duel dont le but consiste à déshabiller l’autre à grands coups de katana et d’envolées acrobatiques. La puissance érotique de ce mélange de kung-fu et de strip-tease n’est pas juste un outil aguicheur : elle parvient surtout à amplifier l’assimilation des matières organiques par le processus d’animation 3D, et il en effet rare de capturer à ce point-là la sueur et la sensualité du corps dénudé au point de faire naître un léger frisson. Depuis qu’Avatar est passé par là, les progrès ont certes été plus conséquents, mais cette petite démo visuellement bluffante savait déjà nous faire naître des émotions insoupçonnées à travers un amas de pixels. Et c’était déjà énorme.