REALISATION : Joachim Lafosse

PRODUCTION : Versus Production, Samsa Films…

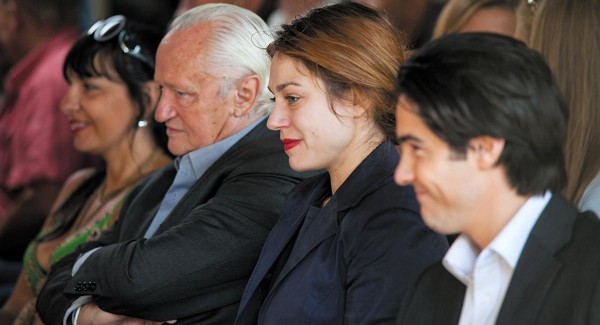

AVEC : Niels Arestrup, Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Baya Belal, Mounia Raoui…

SCENARIO : Joachim Lafosse, Thomas Bidegain, Matthieu Reynaert

PHOTOGRAPHIE : Jean-François Hensgens

MONTAGE : Sophie Vercruysse

ORIGINE : Belgique, France, Luxembourg, Suisse

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 22 août 2012

DUREE : 1h51

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Murielle et Mounir s’aiment passionnément. Depuis son enfance, le jeune homme vit chez le Docteur Pinget, qui lui assure une vie matérielle aisée. Quand Mounir et Murielle décident de se marier et d’avoir des enfants, la dépendance du couple envers le médecin devient excessive. Murielle se retrouve alors enfermée dans un climat affectif irrespirable, ce qui mène insidieusement la famille vers une issue tragique.

Les seuls films dont on ait plus ou moins dit, ces dernières années, qu’ils parvenaient à réactiver par des moyens purement cinématographiques un peu de la force des tragédies antiques sont ceux de l’Américain James Gray. Il faudra compter désormais avec A perdre la Raison, cinquième long-métrage du Belge Joachim Lafosse. Bien plus que le seul fait divers dont il s’inspire – et dont un carton vient nous confirmer au générique de fin qu’il n’était en rien le principal objet d’attention des scénaristes, c’est la structure du film qui imprime cette ampleur tragique. Une exposition sans détour des enjeux et quelques indices d’énonciation sans appel (le choix d’exposer l’issue tragique d’emblée, les amorces au premier plan qui enferment le jeune couple, un peu trop répétées néanmoins) suffisent. Le scénario, cosigné par le réalisateur, Matthieu Reynaert et Thomas Bidegain (qui coécrivait un autre film français majeur de l’année, De Rouille et d’Os de Jacques Audiard), révèle très vite toute sa complexité. Murielle (Emilie Dequenne) et Mounir (Tahar Rahim) s’aiment comme des fous. Lorsqu’il était encore un enfant d’une modeste famille au Maroc, Mounir s’est généreusement fait adopter par un pied-noir, le Docteur André Pinget (Niels Arestrup), qui a également épousé sa grande sœur afin de lui faire obtenir la nationalité belge à elle aussi. Depuis des années, André loge, nourrit et éduque son protégé, quelque part en Belgique. Lorsque celui-ci décide d’épouser Murielle, il est embauché aussitôt dans le cabinet de son mentor et le couple va même jusqu’à s’installer dans la grande demeure du médecin. Les années passent, un enfant naît, puis deux, puis trois… Trois personnages centraux donc, liés entre eux de manières multiples, toutes importantes, toutes posées d’emblée comme les fils d’une toile émotionnelle complexe qui finira par les cerner malgré eux et par précipiter leur perte. Le choix judicieux de signaler cette perte irrémédiable dès les premières images fonde le caractère tragique de l’histoire : privé de l’espoir d’une échappatoire, le spectateur en est réduit à glaner les signes annonciateurs de la catastrophe. Voilà un travail passionnant, qui n’entrave en rien l’émotion, bien au contraire : le point de départ du couple Murielle/Mounir paraît si radieux, si plein de promesses, que l’émotion est là d’emblée, dans l’incompréhension radicale du spectateur.

La toile que l’on évoquait, tissée par les personnages sans qu’ils y puissent grand-chose (la tragédie, c’est déjà que leurs routes se soient croisées) et qui les enserre progressivement est si habilement restituée par le scénario que l’on ne sait franchement par quel bout la prendre sans risquer de minimiser la dextérité que son élaboration a réclamée. Commençons donc par le malaise le plus évident : les deux jeunes amoureux ne sont jamais vraiment seuls. On imagine difficilement Depardieu – que Lafosse voulait initialement mais qui a préféré une catastrophe annoncée d’un autre type, celle d’Astérix et Obélix : Au Service de sa Majesté de Laurent Tirard – donner autant d’évidence que Niels Arestrup au rôle-clé d’André. Une bonhomie telle que celle que Gégé aurait pu charrier aurait certainement été de trop pour ce rôle dont il est important qu’il puisse très vite être identifié comme porteur d’une menace sur le couple. Car le traitement de la menace en question est des plus passionnants : si elle s’esquisse très vite aux yeux des spectateurs, elle demeure constamment contredite, aux yeux du jeune couple, par ce qui précède l’histoire racontée : cette générosité postcoloniale de l’adoption de Mounir qui suffit à attester des bonnes intentions du médecin et qui est le deuxième élément notable de tension qui vient enrichir l’histoire.

Que faire de ces pays que l’on a colonisés ? Les aider, très bien, mais pas au point que le sentiment historiquement enraciné d’une supériorité n’en pâtisse. C’est du moins le raisonnement que laissent entrevoir les positionnements successifs d’André vis-à-vis du Maroc. Sous couvert d’aider également sa grande sœur par un mariage blanc, André ne se serait-il pas tout simplement offert un beau Maghrébin comme jeune homme de compagnie, et plus si affinités ? L’une des ambiguïtés passionnantes du film concerne ainsi cette relation André/Mounir. Au détour d’une scène pleine de tension, on apprend que la vie sentimentale et sexuelle du médecin est réduite à néant depuis des années. L’amour déraisonné du titre pourrait bien être, entre autres, celui, chaste (à notre connaissance), qui empêche André de « céder » Mounir à qui que ce soit, même à la femme à laquelle celui-ci a fait quatre enfants.

La force des ellipses plus ou moins grandes qui permettent d’en venir très rapidement au dérèglement de Murielle à travers les années et au fil de l’agrandissement de la famille, c’est de déboucher constamment sur une situation posée avec une netteté tranchante. La fille aînée en est à ses premiers pas, marche de manière hésitante vers André et tarde un peu trop à revenir vers sa mère qui l’appelle : il n’en faut pas plus pour suggérer la panique que fait naître chez la jeune mère la trop grande influence que parvient à exercer le père adoptif de Mounir sur un foyer qu’il ne devait initialement que soutenir. Jamais cette exposition claire des enjeux émotionnels ne verse dans la lourdeur. Elle tient bien plus souvent à quelques détails très peu appuyés, à des remarques-clé glissées entre deux répliques plus anodines et également au jeu admirable du trio d’acteurs. Réunir les deux interprètes principaux d’Un Prophète d’Audiard (2009) dans une nouvelle forme de relation père-fils est certainement la meilleure idée de casting qu’ait eu Joachim Lafosse. Il en résulte pour les interprètes comme pour le spectateur une évidence de ce duo masculin et un renforcement, en creux, du statut que le personnage de Murielle perçoit avec une horreur grandissante être le sien : celui d’intruse au sein d’un couple préexistant, celui d’étrangère au sein de sa propre famille. Emilie Dequenne, disons-le tout net, n’avait jamais été aussi incroyable depuis son tout premier rôle, celui de Rosetta des frères Dardenne (1999). Les deux personnages ont d’ailleurs quelque chose de commun : ce sentiment qu’ils nous donnent d’être constamment un degré d’affolement au-dessus de nous dans l’appréhension qu’ils ont des évènements. Si l’affolement de Rosetta était le moteur qui la poussait un peu violemment en avant dans sa construction consciente d’elle-même, il est ce qui précipite la chute de Murielle, ne serait-ce que parce qu’il se manifeste de manière de plus en plus spectaculaire (notamment sur le plan physique, jusqu’à la laideur), en faisant progressivement une sorte de monstre. La ressemblance avec le personnage de Gena Rowlands dans Une Femme sous Influence de John Cassavetes (1974), que l’on analysait récemment, est assumée : « Pour [Murielle] notre référence était Une femme sous influence de John Cassavetes, avec sa façon de courir tout le temps après sa vie de famille. Une femme dépassée, épuisée, maltraitée, en proie au doute, à la peur, et qui craque », explique Joachim Lafosse.

La réussite de ce film pour le moins risqué tient certainement à l’assurance avec laquelle son réalisateur a su définir les ambitions de son projet et s’y tenir. La dimension « fait divers » est évacuée, avec tout le sensationnalisme et l’obsession de la précision qu’elle appelle trop souvent au cinéma, au profit d’un traitement du drame plus « lâche » sur les plans temporel et factuel mais émotionnellement plus fort, qui sait tirer le meilleur du contemporain comme du plus universel, et notamment de la musique. L’intervention à des moments-clé de deux compositions de Scarlatti suffit à élargir considérablement la perspective du film et à faire de son héroïne une sorte de Médée contemporaine, confrontée non seulement à des sentiments qui n’ont rien à voir avec les époques mais également avec des rapports sociaux qui au contraire s’y actualisent perpétuellement. Voilà une preuve essentielle que la tragédie a bel et bien des lendemains possibles au cinéma.

1 Comment

Je suis d’accord avec toi sur quelques points: le fait divers est évacué (malgré la fin, qui ressemble à une parodie de Haneke d’assez mauvais goût – puis cette voix off plutôt maladroite qui conclut le film). Mais non, effectivement, le film ne traite pas de ça, d’ailleurs les trois premiers plans suppriment toute ambiguité. La direction d’acteur est d’une précision étonnante, la mise en scène parfaite sur le thème de l’enfermement: plans serrés, flous dans les cadres, à la Audiard (d’ailleurs c’est le scénariste de De Rouille et d’os qui a co écrit le film + les acteurs donc très influencé). Je crois que la confusion vient de la trop grande puissance des thématiques (Lafosse choisit de gros pbs en les laissant flotter autour du film; toute la mystique postcoloniale – sans jamais se situer: par ex est ce que Mounir est Macho ? je ne sais pas vraiment) Et de ce qui se crée entre les personnages. En choisissant murielle comme solution du récit, c’est elle qu’on va suivre, il élimine la relation Mounir-André qui pourrait être encore plus passionnante que ce qu’elle est. Finalement je pense que si on apprécie le film c’est pour le malaise qu’il crée avec la force de ces thèmes qu’il pose aussi subtilement autour de Murielle (protagoniste1) et du spectateur: on est comme elle dans l’incompréhension, seule façon de transcrire le malaise, la mise en scène soutenant complètement le propos, je suis d’accord. Lafosse est incontestablement un bon cinéaste mais il pourrait utiliser son talent pour exploiter des thèmes plus joyeux non ? J’ai l’impression que les bons films sont forcément très durs…