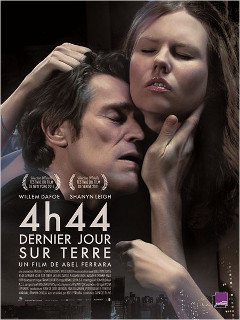

REALISATION : Abel Ferrara

PRODUCTION : Fabula Productions, Funny Balloons, Wild Bunch

AVEC : Willem Dafoe, Shanyn Leigh, Natasha Lyonne, Paz de la Huerta…

SCENARIO : Abel Ferrara

PHOTOGRAPHIE : Ken Kelsch

MONTAGE : Anthony Redman

BANDE ORIGINALE : Francis Kuipers

TITRE ORIGINAL : 4:44 Last day on earth

ORIGINE : Etats-Unis, France, Suisse

GENRE : Drame

ANNEE DE SORTIE : 19 décembre 2012

DUREE : 1h22

BANDE-ANNONCE

Synopsis : New York. Cisco et Skye s’apprêtent à passer leur dernier après-midi ensemble. C’est l’heure des adieux, l’occasion d’une ultime étreinte. Comme la majorité des hommes et des femmes, ils ont accepté leur destin. Demain, à 4h44, le monde disparaîtra.

A l’heure où l’on rédige cette critique, la fin du monde annoncée par le calendrier maya serait imminente. Mais à vrai dire, ce qui reste le plus intriguant n’est pas vraiment cette sorte de psychose (toujours aussi incompréhensible) qui s’empare d’une poignée de fêlés dès lors qu’une prophétie à la mord-moi-le-nœud donne chair aux pires craintes sur l’Apocalypse : depuis le bug de l’an 2000 et les élucubrations de Paco Rabanne autour des éclipses, on préfère en rire plutôt que tenter d’en éclaircir les raisons. Non, ce qui intrigue, c’est de comprendre pourquoi, depuis déjà pas moins de cinq ans, la fin du monde semble être devenue un sujet de cinéma à part entière : rien que cette année, outre le film de Ferrara, on aura même eu droit à une comédie dramatique avec Steve Carell basée sur le même concept, et même quelques fictions sur la mort de nos sociétés capitalistes (de Cosmopolis à Margin Call, en passant par The Dark Knight Rises) incluaient ce niveau de lecture. Et on n’ira certainement pas jusqu’à considérer le succès de Melancholia comme un élément de réponse, le film de Lars von Trier étant encore trop récent dans les esprits. Alors quoi ? Est-ce donc la crise économique, le désespoir de certains, la psychose de quelques autres qui justifient cet « engouement » pour décliner l’Apocalypse sur pellicule ? Pas facile à dire, hormis le simple fait que ça commence à devenir un peu redondant. Or, en plus de coïncider (tiens donc !) avec la semaine ciblée par les prédictions des mayas, la sortie du nouveau film d’Abel Ferrara risque fort de refermer le chapitre « fin du monde » pendant quelque temps, la proposition du cinéaste étant à l’exact opposé de celles de ses prédécesseurs : pas d’effets spéciaux grandioses, pas de tableaux lyriques, pas de mélancolie exacerbée par la musique et les effets de style, pas même d’hystérie ou de clichés récurrents sur le déluge qui engloutira notre monde pour de bon, et encore moins de lourdeurs prophétiques sur le châtiment divin ou je ne sais quoi d’autre. Rien de tout ça ici. Ferrara ramène la situation à un cadre précis : ce soir, l’extinction finale du monde aura lieu à 4h44, et deux amoureux n’ont plus qu’à attendre l’heure fatidique, cloitrés dans leur vaste loft surplombant la mégalopole. Et que faire, en attendant ? Ceux qui prennent plaisir à savourer l’évolution du cinéma de Ferrara depuis plusieurs années peuvent déjà se faire leur petite idée…

Le cinéma de Ferrara, parlons-en, justement : où en était-il, depuis plusieurs années ? Pourquoi la sortie de ses films est-elle devenue aussi confidentielle ? Et pourquoi diable cet auteur underground, borderline et pourtant génial, fut-il récemment conspué par ceux qui l’avaient érigé en génie il y a une vingtaine d’années ? Ne serait-ce que pour cette étiquette auteurisante qui lui colle désormais à la peau comme un vieux chewing-gum, on ne se l’explique pas : qu’il aborde l’échec de la quête rédemptrice au travers de films de genre installés dans une société à deux visages (The King of New York, Bad Lieutenant…) ou qu’il explore les nuances du monde contemporain au sein de fictions plus expérimentales (The Blackout, New Rose Hotel…), Ferrara est toujours resté le même, à savoir un artiste tourmenté et complexe, plus subtil qu’il n’en donne l’impression, dont toute la filmographie n’a de cesse que de mettre en scène l’addiction (dans tous les sens du terme) de l’homme moderne. Et a contrario d’un Darren Aronofsky (ab)usant d’effets de style pour en capter le vertige, Ferrara n’a besoin de rien, si ce n’est quelques acteurs et un cadre réduit au strict minimum. Ici, il fait très fort : au lieu d’une destruction à grande échelle qui impliquerait de gros moyens, le cinéaste limite son apocalypse à un appartement où un couple vit ses derniers instants. Et surtout, il fait le pari gonflé de rendre anodin et banal ce qui devrait logiquement susciter la tension et la folie.

En effet, dans ce décor simple, Skye (Shanyn Leigh, éthérée et touchante) fait de l’action-painting sur des toiles étalées sur le sol, telle une émule de Jackson Pollock, tandis que son compagnon Cisco (Willem Dafoe, génial comme toujours), acteur de profession, reste connecté à ses proches sur Skype tout en s’adonnant à quelques séances de méditation transcendantale. Ils ne semblent ni anxieux, ni paniqués, ni réellement inquiets, plutôt dans un état second entre sérénité zen et angoisse renfermée. Tous deux s’aiment et de temps en temps, sous forme de pauses entre leurs petites activités respectives, ils font l’amour dans de sensuelles et délicieuses étreintes. Mais ils ne sont pas seuls dans cet appartement, puisque les voix pullulent, crachées par des écrans omniprésents, que ce soient les contacts avec qui ils bavardent sur Internet (ils laissent même un jeune livreur profiter de leur connexion Internet pour côtoyer quelques instants sa famille restée en Asie) ou les informations délivrées par la télévision. Cette dernière en profite même pour donner un regard express sur l’état du monde : les journaux télévisés ressassent les mêmes infos, le pape donne ses ultimes bénédictions, un gourou déballe quelques banalités sur le karma, Al Gore montre que ses prédictions n’étaient pas si fausses, le Dalaï-lama énonce sa vision des choses en interview et j’en passe… Et autour d’eux, lorsqu’ils contemplent la ville par leur vaste balcon, le monde semble continuer à tourner « normalement » : pas de panique généralisée, pas de circulation stoppée, pas de pillages ou d’émeutes, juste un type qui se jette du haut d’un immeuble et quelques autres qui se saoulent sur le bord des trottoirs. Le monde continue de tourner sans réel changement, un peu au ralenti.

Si l’on ajoute à cela qu’Abel Ferrara semble n’avoir même pas cherché à distinguer ses angoisses et ses préoccupations de celles de ses deux personnages (pour info, Shanyn Leigh n’est autre que sa compagne dans la vie), qu’est-ce que tout cela veut dire ? En fait, ceux qui imaginaient Ferrara en lutte contre le monde, renfermé sur lui-même depuis plusieurs films, pourraient presque croire que leurs hypothèses vont enfin se vérifier (il suffit de voir le sujet du film, ainsi que le cadre dans lequel il est limité). Pourtant, ce n’est pas tout à fait vrai. Certes, du peintre exterminant des clochards à la perceuse dans Driller Killer jusqu’aux questionnements théologiques de Mary, Ferrara a toujours exploré ses propres démons à travers ses films (quitte à faire lui-même l’acteur) et s’est toujours projeté dans les héros de ses fictions, noyés dans leurs addictions au point de basculer dans le point de non-retour.

A première vue, l’idée de ce nouveau film consiste à étendre le procédé minimaliste imposé par le cinéaste depuis quelque temps (deux personnages, un lieu unique, une multitude d’écrans vidéos) pour en faire le lien avec son parcours : on n’aura strictement aucune difficulté à voir dans ce film un portrait déguisé de Ferrara qui tendrait presque vers la mise à nu, où l’hésitation permanente entre l’isolement et la connexion avec le monde extérieur prend place dans une unité de temps et d’espace de plus en plus restreinte. Or, si l’on s’interdira d’y voir un soupçon d’autisme ou de misanthropie de sa part, c’est parce que Ferrara réactive l’addiction sous un angle à la fois sexuel et humain, avec le contact comme base universelle d’échange : alors que le monde s’apprête à sombrer dans l’abîme, seule compte désormais l’interaction humaine, qu’elle soit réelle (entre Skye et Cisco, cela se traduit par des dialogues ou des étreintes), virtuelle (le téléphone et les réseaux sociaux restent en activité) ou spirituelle (les séances de méditation sont là pour évacuer le superflu). Tout le reste, à savoir les informations délivrées par la télévision, ne sont que du vent sur lequel le couple aura vite fait de faire preuve de moquerie, de colère ou de cynisme.

Reste le regard discret et objectif sur le pullulement des images, que le cinéaste avait porté au firmament dans le magistral New Rose Hotel et qui se voit ici limité à une hypothèse très simple, que l’on perçoit assez distinctement au bout d’une heure de film : étant donné que les signes de l’apocalypse sont invisibles ailleurs qu’au travers des infos télévisées, peut-on envisager que la fin du monde soit réelle à partir du moment où interviendrait la dernière « image » ? On sait que Ferrara considère le médium filmique autant comme un leurre que comme un révélateur, et si l’on part du principe que la télévision nourrit l’esprit humain de ses propres angoisses, alors le parti pris minimaliste du cinéaste s’avère amplement justifié. Dès lors, il n’est pas impossible de considérer 4h44 dernier jour sur Terre comme un vaste bidonnage, où la seule véritable « apocalypse » ne serait en vérité que l’histoire construite par les deux amants (donc le film que nous voyons), où le monde vu à travers l’écran de cinéma verrait son extinction n’arriver qu’au travers d’un fondu au blanc qui enverrait le générique de fin, où la juxtaposition d’images mutantes (le montage, quasi chamanique, mixe des plans simples avec une série de surimpressions plastiques, le tout sous un blues obsédant) sert d’autant plus le propos qu’elle le bascule sous l’angle de l’introspection intime. Même les toiles de Skye, qui pourraient presque passer pour de la vanité artistique sans queue ni tête au vu de ces deux zinzins qui ressemblent plus à un tandem d’artistes bobos qu’à un couple équilibré, en arrivent à refléter de manière harmonieuse les composantes du film : une épaisse couche de noirceur crépusculaire qui envahit un cadre circonscrit, avec, par-ci par-là, quelques pointes de couleur, jetées aléatoirement sans réelle maîtrise, qui symbolisent les dernières touches d’humanité. Cette même humanité que Ferrara n’a jamais cessé de vouloir capter chez ses protagonistes, y compris lorsque son souci d’expérimentation prenait le dessus. Pour le coup, on peut vraiment parler d’addiction. La boucle est bouclée.