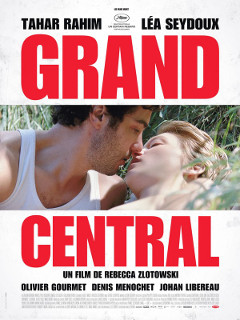

REALISATION : Rebecca Zlotowski

PRODUCTION : Les Films Velvet

AVEC : Tahar Rahim, Léa Seydoux, Olivier Gourmet, Denis Ménochet, Johan Libéreau…

SCENARIO : Rebecca Zlotowski, Gaëlle Macé

PHOTOGRAPHIE : George Lechaptois

MONTAGE : Julien Lacheray

BANDE ORIGINALE : ROB

ORIGINE : France

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 28 août 2013

DUREE : 1h34

BANDE-ANNONCE

Synopsis : De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux de Karole, la femme de Toni. L’amour interdit et les radiations contaminent lentement Gary. Chaque jour devient une menace.

Disons-le d’emblée : Rebecca Zlotowski étonne avec ce second long-métrage. Belle Epine (2010) était plombé par une trop grande hésitation du jeu de Léa Seydoux et de la mise en scène qui nous empêchait d’entrevoir les abysses intérieurs que le film voulait évoquer : celles d’une adolescente esseulée, tentée par le danger et l’aventure. Cet attrait pour le risque persiste comme thématique de Grand Central : Gary (Tahar Rahim) devient manœuvre dans une centrale nucléaire et y tolère une lente détérioration par amour pour Karole (Seydoux, encore elle), déjà prise par Toni (l’imposant Denis Ménochet, qu’on verra cette année en catcheur dans Nos Héros sont morts ce Soir de David Perrault). Bien plus que dans son premier opus, le goût de la cinéaste pour des cadres surprenants est ici payant. Juste à côté de la centrale, les ouvriers vivent dans un camping, inévitablement soudés par la promiscuité de leur quotidien mais surtout par ce qu’implique automatiquement un travail d’équipe périlleux : la responsabilité de chacun envers tous. Quand on évolue si près de si grands réacteurs, un pas de travers expose soi-même et les autres à la « dose ».

Ce décor très peu (jamais?) retenu par un film de fiction offre à lui seul une belle armature au récit. Entre les ingénieurs bien lotis qu’on ne voit jamais et les manœuvres irradiés, entre la verticalité des tours et l’étendue des bungalows du camping où s’entassent les ouvriers, l’organisation sociale qui sous-tend celle du travail est posée sans avoir besoin d’être commentée (elle l’est néanmoins, tant pis) et a quelque chose de tranchant, d’insupportable qui suffit à donner au film un petit fond politique. Le politique tient surtout à ce choix que très peu de cinéastes français avaient fait ces dernières décennies : faire de ces travailleurs d’authentiques héros, courageux et porteurs d’une éthique, aventuriers en danger et amoureux déçus. Zlotowski ne cache pas s’être souvenue des films de Renoir, Carné ou Becker, et donne au personnage de Rahim le nom qu’avait Serge Reggiani dans Casque d’Or (1952), à celui de Denis Ménochet celui de Toni (1932). Par des dialogues qui ne reculent pas devant le lyrisme – quitte à détonner parfois trop nettement, la cinéaste rend ses protagonistes plus éloquents qu’on ne les imaginerait et renforce ainsi la portée symbolique de son récit, signalant que que le réalisme est partout doublé d’une autre couche plus profonde, presque proche du conte.

Ce goût du symbolisme fonde clairement le choix du cadre spatial. En une analogie que d’aucuns trouveront trop appuyée ou lourdingue, Zlotowski rapproche le sentiment amoureux de la centrale – il est plus facile d’y entrer que d’en sortir – ou de la « dose », incolore et inodore, à la contamination lente mais certaine. Plus que lorsqu’il est signalé un peu lourdement (jusque par la chanson de Salvador, « Maladie d’Amour »), ce parallèle fascine réellement lorsque le montage alterne les courtes scènes de travail et celles d’escapades sacrilèges des amants à une vitesse qui nous donne l’impression d’être pris au côté de Gary dans un flux implacable qui nous dépasse. L’angoisse liée aux dangers du travail et celle qui découle d’un amour périlleux ne font alors plus qu’une et le film atteint une belle tension, décuplée par le magnétisme de Tahar Rahim. Et autant que la mise en scène discrète mais assurée, c’est alors la musique qui entretient cette proximité aux peurs du héros, comme si l’on retenait longuement son souffle avec lui. ROB, le clavieriste de Phoenix, fournit un arrière-plan sonore saisissant où se mêlent des percussions tendues, des rythmes électroniques qui parviennent à faire exister la centrale comme un vrai personnage et une flûte aérienne qui accompagne la naissance du sentiment amoureux.

On regrette que les trop nombreux personnages secondaires ne puissent pas tous exister autant qu’il l’aurait fallu pour densifier encore un peu l’histoire ou ne serait-ce que justifier l’esquisse des blessures intimes et des ambiguïtés de chacun. On sent trop clairement que les rôles d’Olivier Gourmet, Denis Ménochet et Johan Libéreau ont pâti de choix de montage radicaux. Le parti-pris de mettre en avant des corps – musclés, éprouvés, érotisés – plutôt que des psychologies explique beaucoup de ces carences mais devient vraiment fâcheux lorsqu’on quitte le personnage de Léa Seydoux sans en avoir rien su ou presque… On dira que ces quelques maladresses ne sont que les conséquences logiques d’un appétit de cinéma qui a permis à Zlotowski d’accomplir un vrai pas de géant avec ce qui est seulement son second long. Sa recherche d’un romanesque à la fois foisonnant et maîtrisé, d’une vraisemblance alliée à un lyrisme particulier (l’écriture non dissimulée des dialogues, l’importance de la musique, et même ce choix de la police d’écriture du générique) est éminemment louable. Elle réinjecte un peu d’ampleur dans un jeune cinéma français qui en manquait…