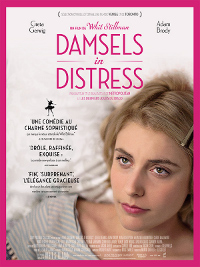

On comprend ceux qui ont regretté son absence longue de treize ans, car Whit Stillman est assez unique dans le paysage cinématographique américain. Son cinéma pourrait être celui – mine de rien pas si courant – de l’étude des milieux, et pas n’importe lesquels : celui, cloisonné et presque jamais évoqué de la jeune UHB (Urban Haute Bourgeoisie, terme que déniche l’un des personnages) et des preppies (étudiants de cours préparatoires coûteux) de la côte Est dans Metropolitan (1990) ou celui des night-clubs new-yorkais du début des années 1980 dans Les derniers Jours du Disco (1999). Un pas est franchi avec Damsels in Distress : le terrain – une université de type américain classique – est connu et a même nourri tout un pan du teen movie. C’est précisément là que s’engouffre tout l’intérêt du film, qui est aussi son charme : lorsque Stillman s’empare d’un genre établi, celui-ci devient un jeu loufoque avec ses propres stéréotypes. Imaginez : trois étudiantes jolies, sophistiquées, résolues à conserver un mode de vie sain et une ligne parfaite, autrement dit des archétypes bien connus du genre, généralement utiles à des tournants dramatiques de type coups bas ou à des gags du genre « pimbêche-débile-qui-se-ridiculise ». Ici, Rose, Heather et Violet (irrésistible Greta Gerwig) ont des préoccupations étonnantes : elles préfèrent sortir avec des mecs ni trop beaux ni trop intelligents qui ne demandent qu’à prendre conscience de leur potentiel et tiennent les permanences d’un centre de prévention pour suicidaires où elles soignent les patients à coups de Dunkin’ Donuts et de tap dance, en mode Fred Astaire et Ginger Rogers ! Au contact de ces trois personnages surprenants et à travers le regard de Lily, nouvelle étudiante (chez Stillman, un ou plusieurs personnages servent toujours d’entrées dans le milieu), l’univers étudiant n’a pas besoin d’accueillir une histoire particulièrement original ni même trépidante. Le décalage amené par l’élaboration des personnages et l’interprétation réjouissante des comédiens est suffisant pour nous faire passer plus d’1h30 de film à savourer des dialogues ciselés et hautement improbables ou carrément absurdes et hilarants. L’éloquence – pour ne pas dire parfois le verbiage – de ses personnages donne même à Damsels in Distress des airs de « méta-teen movie » où les étudiants seraient capables de discuter avec suffisamment de recul et de longues minutes durant de leur situation. Mais au diable les angoisses générationnelles et les vagues de suicides (depuis le deuxième étage, sic) : rien ne vaut une bonne dose de musique et de danse pour calmer ses maux et retrouver foi en l’avenir. L’absence de prétention de ce film ne le rend que plus rafraîchissant !

– Gustave Shaïmi –

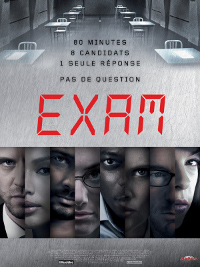

Pour bien comprendre en quoi Exam valait la peine qu’on en parle malgré son ancienneté (le film est sorti en Angleterre il y a presque trois ans), il suffit de lire le synopsis. Voici donc une salle sombre, dans laquelle huit candidats vont assister à la dernière étape d’une série d’entretiens en vue de l’obtention d’un poste au sein d’une grande et mystérieuse entreprise. Ils ont 80 minutes pour répondre à une simple question. Le surveillant de l’examen leur explique les trois règles à respecter : ne pas parler au surveillant, ne pas abîmer sa feuille, ne pas sortir de la salle. Seul problème : ils ne connaissent pas la question… A priori, rien de très surprenant pour un film censé illustrer une situation de huis clos où naissent incertitude et tension. Mais en vérité, avant même que le compte à rebours n’ait été lancé, tout spectateur un tant soit peu attentif aura vite fait de deviner le « piège » très mal dissimulé par le réalisateur (également scénariste), le concept d’origine n’allant finalement pas plus loin que cette résolution totalement bêta qui achèvera in fine de ramener le film au niveau d’un banal exercice de manipulation. Dans la catégorie des thrillers en trompe-l’œil qui visent à démontrer chez le spectateur son incapacité à décoder le langage cinématographique, Exam fait donc très fort, et ce n’est pas un compliment à lui faire. Parce qu’avant son final grillé dès le début du film, réduisant à néant toutes ses tentatives de réflexion éthique ou métaphysique abordées par la suite, il faudra donc rester enfermé dans une salle où huit stéréotypes (le connard, le sadique, le simple d’esprit, la blonde, l’intello, la psy, etc…) tentent de saisir la finalité de l’examen tout en menaçant à chaque instant de s’entretuer pour obtenir le fameux poste. Ce croisement pas toujours réussi entre Cube et La méthode se bâtit tout de même une scénographie assez agréable, captant de façon précise chaque interaction entre les personnages tout en révélant l’ambiguïté de chacun au compte-goutte. On dira que c’est le minimum pour un tel projet, et qu’au bout du compte, le visionnage n’aura pas été aussi désagréable que ça. Mais ne surtout pas y chercher quoi que ce soit d’ambitieux, histoire de ne pas se prendre le mur face à un trop-plein d’espérances.

– Guillaume Gas –

Y en a marre !!! Ras-le-bol de la doctrine mise en place au sein des usines EuropaCorp depuis que Luc Besson, véritable Jean-Marie Meissier du cinéma français, a décidé de concurrencer l’Oncle Sam sur le terrain du spectacle populaire. Ras-le-bol de ces films d’action vite faits mal faits à partir d’un script débile que même Brett Ratner aurait honte d’accepter. Ras-le-bol d’assister au formatage d’un cinoche d’action hexagonal si essoré qu’il en est réduit à piquer ses idées ailleurs. Ras-le-bol de voir de grands acteurs jouer les castagneurs de seconde zone en échange d’un gros chèque. Ras-le-bol de voir une génération entière de jeunes cinéastes réduits à torcher les fonds de tiroir d’un producteur-scénariste omnipotent qui ne sait pas prendre son temps pour écrire un vrai scénario. Ras-le-bol de cette violence gratuite qui contamine toutes les strates du polar burné à la française sans le moindre point de vue. Ras-le-bol de voir Alain Figlarz jouer les bad guys sadiques et caricaturaux qui font les gros yeux en vociférant comme un aliéné. Ras-le-bol de ceci, ras-le-bol de cela… C’est triste à dire, mais un tel massacre en arriverait presque à vous dégoûter d’aller au cinéma. Histoire de poursuivre de manière édifiante ce qu’Olivier Megaton avait entamé avec Luc Besson dans ses deux précédents films, Taken 2 cristallise nos pires craintes : les films écrits et produits par Besson sont désormais destinés à des gens qui n’aiment pas le cinéma. A ce stade, on ne peut même plus parler de « film ». Terrifiante preuve que cette séquelle d’un vigilante déjà très bof, où Liam Neeson se retrouve confronté aux parents de ceux qu’il avait éliminé dans le premier film. Pour ce tandem d’incapables, ce sera un coup double pour atteindre le top de la nullité. Côté scénario, Besson forcer le trait dans la caricature xénophobe,et bâcle une narration sous caféine, gavée de rebondissements plus improbables les uns que les autres. Petit avant-goût : le héros semble avoir un GPS intégré dans le cortex qui lui permet de connaître sa position quand il est kidnappé, guide sa progéniture jusqu’à lui lorsque celle-ci balance des grenades sur les toits (?!?), tire sur une Mercedes pendant que sa chialeuse de fille fait des dérapages dans les rues étroites d’Istanbul (alors qu’elle n’a même pas le permis !) et file deux ou trois coups de poing avec la mollesse d’un Steven Seagal. Côté réalisation, Megaton n’en a strictement rien à foutre de son « truc » : la multiplication frénétique de plans ultra-cut saborde toute lisibilité de montage afin de procurer une fausse illusion de rythme, les scènes d’action paient donc les pots cassés à force d’être impossibles à suivre, la liste de pompages s’avère si longue qu’elle met le cinéphile dans une colère noire (effets de style piqués à Tony Scott, trois morceaux piqués à la BO de Drive, etc…), et même le rythme neurasthénique des scènes les plus insignifiantes (soit les ¾ du film) achève de faire de Taken 2 une coquille vide et malhonnête, très mal gavée de tous les côtés par des ingrédients qui ne s’accordent jamais, et que l’on régurgite fissa en sortant d’une projection qui aura été digeste qu’un mauvais McDo. Allez, poubelle…

– Guillaume Gas –

Il y a trois ans, un petit film indépendant avait fait sensation à Cannes et (surtout) à Sundance en raison de son sujet pas piqué des hannetons : Humpday, ou comment la réalisatrice Lynn Shelton orchestrait les retrouvailles de deux amis qui, au cours d’une beuverie, décident de tourner ensemble un porno gay amateur. Plus facile à dire qu’à faire, me direz-vous. Or, la stupidité du concept (et par extension, du film lui-même) était de bannir rapidement un postulat aux velléités théoriques plutôt intéressantes (deux hétéros qui font un film homo peuvent-ils transformer le porno en œuvre artistique ?) au profit de dialogues pesants, lourdement illustratifs, où jamais la justification de l’idée principale ne sera détaillée. Le pire dans toute cette histoire, c’est qu’Yvan Attal ne s’est même pas attaché à rendre l’idée plus complexe et explicite en osant un remake de ce film. Pourquoi cet homme (Attal), marié à une sublime femme (Casta) qui désespère de tomber enceinte, reste-t-il à ce point obstiné à l’idée de faire un porno avec son pote aventurier (Cluzet), looké comme s’il venait de jouer dans le quatrième épisode de Crocodile Dundee ? Est-ce pour le goût de l’art ? Pour l’envie de casser les limites et d’oser quelque chose d’énorme ? Ou alors, à l’instar du personnage d’Al Pacino dans Cruising, serait-ce parce qu’il laisse s’échapper un aspect de sa personnalité qu’il ne soupçonnait pas ? Tout comme son modèle dont il décalque tout de même les ¾ des séquences, Do not disturb ne répond que par bribes ou par sous-entendus qui, en s’ajoutant les uns aux autres, finissent par s’annuler d’un coup sec. Un dialogue entre les deux époux chez eux ou entre les deux amis dans une cellule de garde à vue viennent donc servir un plateau d’indicateurs, mais sans les rendre troublants ou perceptibles. Par ailleurs, à force de tout faire passer par ses dialogues et de limiter sa mise en scène au simple déroulé illustratif de son scénario à deux balles, Attal se mange le mur, et même la pseudo-subversion qu’il feint d’afficher ici ne produit aucun effet, qu’il s’agisse du fessier de Laetitia Casta ou du couple de lesbiennes incarnées par Asia Argento et Charlotte Gainsbourg (avec un gode ceinture rose, je précise !). Le cinéaste semble tellement s’être amusé à faire son petit objet transgressif qu’il ne l’est plus du tout à force d’insistance et/ou d’autosatisfaction. Du coup, que l’on ait vu ou pas le film original, même la scène de la chambre d’hôtel, où les deux amis tentent de concrétiser leur pari, est sans surprise : les deux amis hésitent, s’interrogent, sont mal à l’aise à l’idée de passer à l’acte, bavardent, et finalement, arrêtent cette mascarade. Une chambre où deux types se font leur film dans la tête pour se rendre compte qu’ils allaient bel et bien faire une connerie : on peut presque y voir une métaphore du film lui-même. Yvan Attal et sa bande se sont bien éclatés dans leur coin, c’est leur problème. Ne pas déranger, donc.

– Guillaume Gas –