Il y a quelque chose de triste à contempler un tel film. Là où le retour tant fantasmé d’un cinéaste aussi barré et précieux ne faisait que nous prouver à quel point il nous avait manqué, cette tristesse venait-elle du fait que ce nouveau film sonnait comme une forme de testament ? Pas si le résultat était à la hauteur du fantasme, à savoir un véritable film-somme clôturant ainsi l’une des filmographies les plus dingues de l’Histoire du cinéma. Mais le fantasme laisse hélas la place à la réalité : même s’il prouve à 84 ans que son style n’a rien perdu de son impact visuel, on ne s’attendait pas à ce qu’Alejandro Jodorowsky se livre à une redite assez globale des idées surréalistes et des thèmes personnels qui hantaient ses précédents travaux. Divisé en deux parties (lesquelles ne s’équilibrent d’ailleurs pas très bien), La danza de la realidad pioche directement dans l’enfance de son cinéaste, opérant ainsi une sorte d’autobiographie déguisée où un jeune enfant chilien subit l’éducation rigide et violente d’un père adepte de Staline. Bien sûr, sur cette trame assez classique, Jodo s’éclate à y injecter sa folie et son exubérance, en tout cas suffisamment pour renvoyer un artiste comme Terry Gilliam au bac à sable. Du coup, comme pour mettre à jour de véritables traumas d’enfance, la réalité se tord au gré des fantasmes et des souvenirs, plaçant ainsi ces deux derniers côte-à-côte, quasi indissociables. Le problème, c’est que l’on se tourne vite les pouces, fatigué de ne contempler là qu’une enfilade de scènes plus ou moins déjà vues dans la filmo de Jodo (surtout dans Santa Sangre et La montagne sacrée, qui incluaient déjà des éléments intimes du cinéaste), et que la réalisation, aussi soignée soit-elle, traduit ici une véritable inégalité de rythme en même temps qu’une certaine uniformisation du filmage. Comme freiné par le désir plus fort que tout de devoir se livrer à l’introspection, Jodo semble avoir laissé un peu de côté ce qui faisait aussi le charme de son cinéma, à savoir un mariage culotté entre émotion et métaphysique. Ici, il colle un peu trop au plancher des vaches, avec le risque de lasser son audience. Une fin de carrière comme celle-ci, c’est trop frustrant pour ne pas nous faire sortir de la salle avec une petite larme.

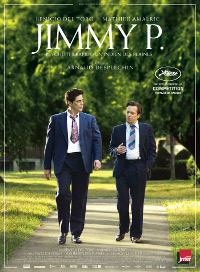

Le cinéma d’Arnaud Desplechin, ce n’est pas rien. Loin d’un auteur avec un grand « A » qui se prévaudrait d’un regard hautain sur les gens qu’il filme, Desplechin est plutôt de ceux qui aiment jouer avec les gens, casser les images figées et louvoyer d’une idée à une autre, d’une émotion à une autre. Et si sa culture impressionnante se ressent parfois au travers de certains dérapages intellos (qui s’incrustaient jusque-là dans chacun de ses films), sa patte de scénariste et sa subtilité de metteur en scène justifiaient pleinement sa reconnaissance critique et publique. Après deux films bouleversants à plus d’un titre (Rois & reine et Un conte de Noël), le cinéaste s’en est allé chez l’Oncle Sam pour y adapter un livre publié par l’ethnopsychanalyste Georges Deveraux, qui relate la psychanalyse d’un indien après la 2ème Guerre Mondiale. Drôle de sujet pour Desplechin. Et dès les premières scènes, on s’intrigue d’avoir l’air de se retrouver dans un ersatz de film indépendant américain, tourné avec une vraie rigueur de fabrication (dans le cadre comme dans la mise en espace) et limité à l’illustration plate de son sujet. D’autant qu’en définitive, Jimmy P. se concentre sur de lents bavardages, étirés sur plus de deux heures de métrage à la manière d’une longue séance de psychanalyse sans que le cinéaste ne puisse y intégrer une énergie ou une richesse intrinsèque. Même les acteurs ne sont pas à leur aise : si Benicio Del Toro s’en sort à peu près par un jeu à mi-chemin entre mutisme et nonchalance, Mathieu Amalric confirme être un peu à côté de la plaque dès qu’il s’agit pour lui de s’exprimer en langue anglaise. Les quelques rares instants où Desplechin tente quelque chose, c’est pour nous ressortir sa palette stylistique (du filmage en iris jusqu’à la lettre récitée en off par un acteur face caméra), ici pas à sa place et plaquée sur la mise en scène sans grande nécessité. Voilà bien ce qui entérine notre déception sur ce film : l’impression de voir un grand cinéaste désireux de poser sa patte dans un sujet de cinéma qui, à bien n’y réfléchir, n’était peut-être pas à sa taille.

On ne peut pas dire qu’on attendait Gibraltar avec une impatience des plus fortes. Déjà que le passé de son réalisateur Julien Leclercq avait tout pour renvoyer nos espoirs au frigo (Chrysalis et L’assaut, deux gros échecs), mais en plus, avec un sujet aussi risqué et une bande-annonce qui sentait un peu trop le formatage EuropaCorp, on pouvait surtout craindre le pire. Heureusement, un heureux rouage s’est invité dans le mécanisme : Abdel Raouf Dafri, talentueux scénariste de Mesrine et d’Un prophète, habité par un vrai désir de réalisme et la volonté d’investir de nouveaux territoires comme le ferait un agent undercover. Sa patte se ressent pleinement dans ce qui se révèle être un scénario très solide, extrêmement documenté et dialogué avec un vrai soin, centré sur l’incroyable parcours d’un français expatrié à Gibraltar, devenu agent d’infiltration pour le compte des douanes françaises et intégré malgré lui dans un engrenage qu’il ne maîtrisera plus très longtemps. Une intrigue inspirée d’une histoire vraie, que Leclercq prend soin d’inscrire dans la lignée des thrillers d’espionnage à l’américaine, période Pollack ou Pakula, mais évidemment sans la sidérante virtuosité de ses maîtres. Faiseur appliqué mais anonyme, il pèche une fois de plus sur le rythme de sa narration, allant bien trop vite là où l’immersion dans ce délicat contexte sociopolitique nécessitait du tact et aucune précipitation. Là où il se rattrape sans peine, c’est dans sa mise en scène, très soignée et non dénuée d’une certaine élégance plastique, et dans le choix de ses acteurs, dont le trio de tête présent sur l’affiche (dont un Gilles Lellouche de plus en plus fabuleux à chaque film) sait combiner charisme et fragilité dans un genre qui l’exigeait. En cela, la réussite est bien présente, sans aller pour autant au niveau d’un grand film.

1 Comment

Gibraltar reste pour moi un ratage total dû en grande partie à Julien Leclerc qui, non content de ne pas respecter l’histoire, a laissé Gilles Lellouche réécrire des passages importants du scénario. Il est bon de préciser que Gilles Lellouche et Julien Leclerc n’ont jamais estimé intéressant de rencontrer Marc Fievet..