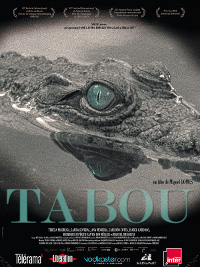

La savane, quelque part en Afrique : un aventurier, accompagné de nombreux serviteurs colonisés, avance sans but précis. Son voyage est placé sous le haut patronage du Roi du Portugal et même de Dieu, nous dit-il en voix-off. Le texte co-écrit par le réalisateur Miguel Gomes et Mariana Ricardo, déjà, nous enveloppe par son lyrisme, aidé par une mélodie élégiaque au piano, tandis que les images en noir et blanc impriment d’emblée la rétine. Le périple du personnage est double : tandis que ses jambes sont menées par la transcendance, par les autorités politiques et religieuses que l’on évoquait, c’est son cœur qui le porte avant tout. Il revient en effet sur les terres où vivait son amour perdu. Là, on évoque une mystérieuse femme qui, la nuit tombée, apparaît, avec à ses côtés… un crocodile. Il semble bien s’agir d’un fantôme de l’être chéri et perdu. Tandis que l’on s’attend à avancer davantage dans ce paysage naturel sublimé par Miguel Gomes, celui-ci donne à son Tabou un tournant radical : le noir et blanc et le format étroit 1,37 sont toujours là, mais nous voilà dans le Lisbonne d’aujourd’hui. Dans un cinéma, Pilar regarde, fascinée, un film d’aventures. La transition laisse entendre que les images que l’on a vues sont celles du film qu’elle visionne. Pilar est depuis peu à la retraite. Depuis, elle semble s’être donnée une mission de la plus haute importance : « redresser le monde », prendre part à des manifestations pacifiques et aux bonnes œuvres caritatives chrétiennes, accueillir à Lisbonne une jeune Polonaise ou ré-accrocher au mur de son salon un affreux tableau pour ne pas froisser l’homme qui l’a peint lorsque celui-ci lui rend visite.

Mais surtout, Pilar s’intéresse à cette vieille voisine qui la trouble, avec son excentricité et son caractère bien trempé, Aurora. Chaque fois que celle-ci a un peu d’argent, elle s’échappe aussitôt au casino. Les conversations qu’elle a avec Pilar tournent sans cesse autour des mêmes problèmes : sa fille qui ne semble plus vouloir la voir, ses médicaments qui l’abrutissent et sa domestique noire, Santa, qu’elle soupçonne de l’enfermer dans sa chambre la nuit et de lui jeter des sorts. Santa, le soir, va à un cours pour adultes afin d’améliorer son portugais, puis lit « Robinson Crusoé » avant de s’endormir. Avant qu’elle ne meure, Aurora a des paroles plus étranges que jamais, racontant un rêve peuplé d’hommes-singes puis demandant un jour à Santa, au milieu d’une conversation avec Pilar, d’aller « vérifier le crocodile, [qui] doit être allé se cacher, comme toujours, chez M. Ventura ». Son dernier souhait, exprimé aux deux autres femmes, sera que celles-ci retrouvent le Ventura en question, dont elles apprennent qu’il n’a plus toute sa tête. Lorsqu’elles lui rendent visite, le vieillard entreprend pourtant le récit d’une histoire qui s’est déroulée cinquante années plus tôt, peu de temps avant le début des guerres de décolonisation portugaises. Assis face à face dans un restaurant, Pilar et lui sont filmés en champ/contrechamp. Lorsqu’elle est filmée, Pilar est encore entourée du vacarme de la ville. Mais lorsque c’est au tour de Ventura, qui entame son récit, les bruits sauvages de la savane africaine prennent le relai. Et face à lui, un effet de montage ne montre plus Pilar mais une jeune femme, Aurora.

S’il est important de restituer ce premier temps du film – qui est à vrai dire un chapitre, intitulé « Paradis perdu », c’est que le second s’y avère lié de manière polymorphe. Aurora y est une fille de colon, belle et intrépide, qui manie le fusil mieux que bien des hommes et attire tous les regards. Autour d’elle gravitent un groupe de musiciens assez ridicules, un mari superficiel au sourire crispé et le narrateur, Ventura, beau jeune homme taiseux. Tout est décalé, presque surréaliste dans ce second chapitre aux dialogues non sonorisés, où l’on n’entend que les bruits de la nature et cette voix-off calme et grave (qui est en fait celle de Miguel Gomes lui-même). Le cinéaste se trouve ici une utilisation du muet qui lui est propre, partielle et couplée au super 8, donc entre passé et présent, collant absolument à la construction du scénario et en accentuant la nostalgie et l’étrangeté. Mieux : dans une séquence où Aurora filme son amant avec sa petite caméra, le film nous montre soudain ces images captées par elle, cette fois-ci complètement muettes et légèrement striées. C’est là l’un de ces moments en suspens dont regorge le film, qui le font parfois glisser doucement vers le rêve éveillé. Certains sont purement esthétiques (ces nuages dont des traits dessinent les contours en forme d’animaux), d’autres drôles (le père d’Aurora qui joue seul à la roulette russe dès qu’il est un peu éméché) ou absurdes (le crocodile qu’Aurora garde dans un bassin dans son jardin va se cacher sous une commode de son voisin!) ; tous sont en tout cas fascinants.

Le film ne propose pas pour autant une simple succession de vignettes joliment décalées, loin de là. La deuxième partie a pour fil conducteur une passion adultère à laquelle Gomes sait octroyer une ampleur en quelques magnifiques scènes d’intimité. Plus important encore, l’oeuvre dans son ensemble évoque le passage du temps, avec ces utilisations de différents formats cinématographiques, mais surtout avec le jeu d’échos entre les deux chapitres. La construction narrative en question est si complexe et poétique que Gomes peut ici rivaliser sans problème avec le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, intronisé spécialiste de cette structuration d’une œuvre en deux parties et accessoirement attaché lui aussi à des paysages sauvages. Les deux chapitres, « Paradis perdu » puis « Paradis », ne paraissent pouvoir se caractériser que par leur rapport mystérieux et fascinant. Le premier est clairement hanté par la perversion, la folie (Gomes évoque une folie politique, sociale et sentimentale), la culpabilité et le manque : les personnages gravitent autour de cette Pilar (absente du second chapitre) dont ils nécessitent le soutien pour continuer à vivre ; le second se déroule dans un décor naturel foisonnant qui tranche avec la tristesse des immeubles du Lisbonne contemporain et met en scène des personnages jeunes, fougueux, passionnés. Dans l’ellipse béante qui les sépare s’engouffre une tristesse terrible : la longue déchéance d’Aurora, l’éloignement d’avec son amant Ventura, les adieux à la splendeur de la nature. Mais bien plus qu’une simple opposition, la relation qui unit les deux chapitres est de l’ordre de la complémentarité et de l’écho mutuel.

Ainsi la mélancolie de la première partie contamine-t-elle la seconde, qui lui est pourtant antérieure historiquement. Au milieu du faste et de l’euphorie du « Paradis », certains éléments acquièrent une dimension dépressive du simple fait de l’existence du précédent chapitre « Paradis perdu ». Il y a ce jeu récurrent du père d’Aurora avec sa vie ou encore cette évocation par le narrateur de « bêtes mélancoliques » qui erreraient dans les montagnes de la région du Mont Tabu. Le « Paradis », plein d’une ironie désenchantée, est donc en quelque sorte déjà perdu, pas seulement parce que le titre du premier chapitre nous dit explicitement qu’il le sera, mais parce qu’il est, de fait, troué çà et là par un mal existentiel…

Après considération de la structure globale de l’œuvre, de son prologue et de sa transition vers le premier chapitre opérée via l’écran de cinéma sur lequel Pilar regardait un film, une question affleure : celle de la perception. La voix-off qui rythme tout le « Paradis » est celle d’un Ventura narrateur omniscient, aucun doute là-dessus. Mais qu’en est-il de ces images, pleines de ces choses qui n’existent que dans les domaines du rêve, de la fantasmagorie ou de l’imagerie ? Ne sont-elles pas la restitution de l’imagination de Pilar qui se représenterait à sa manière ce que lui conte le vieil homme ? Elle y injecterait alors un peu d’elle-même, des éléments de son quotidien (donc du premier chapitre), tel ce motif de la sorcellerie, dont la vieille Aurora accuse sa domestique Santa et qui intervient dans le second chapitre lorsqu’un cuisinier/sorcier prédit à la jeune Aurora qu’elle tombera enceinte. Elle s’y trouverait même un alter-ego, une autre figure bienveillante qui veille sur les personnages dans le chapitre « Paradis » : et si c’était ce crocodile qui clôt le film ? Comme chez le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, tout est possible dans ce film qui sait laisser au spectateur une liberté d’interprétation et une marge d’appropriation qui participent assurément de son pouvoir de fascination. On y décèle même un bel hommage de Gomes à son art : le prologue, dont on saisit une fois le métrage terminé qu’il entremêle des motifs issus des deux chapitres, n’est pas présenté pour rien comme un film que Pilar voit en salles. Plus que tout autre, l’art à même de fondre le rêve, la fantasmagorie et l’imagerie en une matière nouvelle et fascinante, c’est bien le cinéma.

Réalisation : Miguel Gomes

Scénario : Miguel Gomes et Mariana Ricardo

Production : Luis Urbando et Sandro Aguilar

Photographie : Rui Poças

Montage : Miguel Gomes et Telmo Churro

Origine : Allemagne/Brésil/France/Portugal

Titre original : Tabu

Date de sortie : 5 décembre 2012

NOTE : 5/6