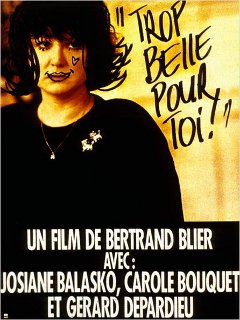

REALISATION : Bertrand Blier

PRODUCTION : Ciné Valse, DD Productions, Orly Films, TF1 Films Production, Sédif Productions

AVEC : Gérard Depardieu, Josiane Balasko, Carole Bouquet, François Cluzet…

SCENARIO : Bertrand Blier

PHOTOGRAPHIE : Philippe Rousselot

MONTAGE : Claudine Merlin

BANDE ORIGINALE : Francis Lai

ORIGINE : France

GENRE : Comédie dramatique, Triangle amoureux

DATE DE SORTIE : 12 mai 1989

DUREE : 1h47

EXTRAIT

Synopsis : L’histoire d’un homme qui a épousé une femme qui a l’air d’être sa maîtresse et qui tombe amoureux d’une maîtresse qui a l’air d’être sa femme.

Il y a des films, comme ça, qu’on ne se lasse pas de revoir. Dire qu’ils sont des chefs-d’œuvre serait trop subjectif, surtout lorsqu’ils sont encore trop récents pour que l’on puisse évaluer à quel point ils sont passés à la postérité, à quel point leur importance dans l’histoire du cinéma est reconnue par un certain public ou une certaine intelligentsia critique – toujours difficile à cerner d’ailleurs. Disons donc simplement que si l’on aime revenir à ces films, c’est que ceux-ci ont quelque chose d’unique à nous offrir, une originalité, une émotion dont on aime refaire périodiquement l’expérience. Trop belle pour toi est de ceux-là. Difficile d’imposer cela comme une évidence, tant le film peut n’avoir l’air de pas grand-chose, situé à la croisée de plusieurs carrières foisonnantes et inégales au sein desquelles il aurait tendance à être noyé. Mais ceux qui l’aiment savent à quel point cette rencontre entre plusieurs talents du cinéma français est une rencontre au sommet, un moment privilégié dans leurs parcours respectifs, une œuvre qu’on aurait d’autant plus envie de qualifier d’exceptionnelle que tout y est affaire de représentation d’une émotion abstraite et que sa réussite ne semble donc tenir qu’à un fil. Lorsque le film est présenté en Compétition Officielle au début du Festival de Cannes 1989 et sort simultanément dans les salles françaises, la critique ne s’y trompe pas : on y voit déjà des Prix d’interprétation en puissance et même une possible Palme d’Or (il repartira finalement de la Croisette avec un Grand Prix spécial et remportera 5 Césars l’année suivante). Et le succès public qu’il rencontrera sera l’un des plus grands qu’ait connu Blier. Pourtant, on note dans les archives de l’époque (écrites et filmées) que les spectateurs et quelques chroniqueurs peinent à mettre le doigt sur ce qui leur plaît tant dans cette œuvre qu’ils jugent tous atypique, étonnante et virtuose. C’est que, plus que jamais, Blier parvient à transcender, par une progressive accumulation d’excès et de dérèglements, un postulat de départ extrêmement simple…

Quoique, pas si simple que ça. On retrouve ici le motif éculé du triangle amoureux, mais l’on sait bien que chez Blier, qui l’a souvent convoqué (Les Valseuses en 1974, Préparez vos Mouchoirs en 1978, La Femme de mon Pote en 1983 ou encore Tenue de Soirée en 1986), son traitement est toujours surprenant. Ici, il suffit de dire que Gérard Depardieu trompe Carole Bouquet avec Josiane Balasko. Son personnage, Bernard, patron d’un garage BMW à Marseille, a épousé une femme qui a l’air d’être sa maîtresse et tombe amoureux d’une maîtresse qui a l’air d’être sa femme. Car, ici, les épouses sont toutes ternes à l’exception de Florence, la femme de Bernard, cette déesse que les hommes ne peuvent s’empêcher de considérer comme une « salope » (sic). Les premières minutes du film s’attachent à opposer diamétralement une épouse sublime et une maîtresse que Bernard lui-même trouve « un peu tarte ». Les dialogues très directs et les jugements que les personnages portent sur les physiques respectifs des deux femmes posent violemment le paradoxe et font de cet adultère une situation absurde par rapport à un ordre des choses défini tacitement, selon lequel on ne pourrait être infidèle à une épouse que si l’on prend une plus belle femme pour maîtresse. A cette rigidité des mœurs, qui serait donc censée s’appliquer jusqu’aux mauvaises mœurs adultères, s’oppose une passion irréfrénable qui paraît submerger Bernard et sa nouvelle secrétaire intérimaire Colette dès le premier regard qu’ils échangent. Au premier contact entre eux, déjà, la banalité apparente d’une poignée de main dissimule le bouillonnement du désir. Blier représente instantanément le fantasme des personnages : dans une chambre de motel à demi plongée dans la pénombre, Bernard s’approche lentement du lit où est assise Colette et l’embrasse.

Le jeu sur l’ombre de laquelle sort progressivement le personnage de Depardieu et la précision des cadrages suffisent à rendre non seulement subliminale (en quelque sorte) mais sublime cette première courte séquence fantasmatique, sans que la gamme chromatique ait à connaître une inflexion trop appuyée pour souligner le passage dans le domaine de l’irréel. Le pouvoir de fascination de ces images doit surtout à la musique qui les accompagne : les cordes grondantes des premières mesures de l’Ouverture de l’opéra « Fierrabras » évoquent parfaitement la montée du désir en même temps que leur côté inquiétant paraît figurer le risque pris par les amants s’ils franchissent le pas et entament une relation. Déjà, Schubert est là donc. Et c’est lui, après Mozart dans Préparez vos Mouchoirs, qui assurera la part de solennité qu’a toujours le cinéma de Blier. Toute l’originalité de celui-ci tient à cette cohabitation de la trivialité et de la grâce. On se rapprocherait du cinéma de poésie théorisé par Pasolini si les films de Blier n’avaient pas des dialogues si immédiatement reconnaissables, à l’intérieur desquels on trouve d’ailleurs la même dialectique. Les obscénités y laissent soudain la place – parfois au sein d’une seule et même phrase – au lyrisme le plus éclatant. Ainsi Bernard peut-il gueuler « Fait chier Schubert ! » et s’être dit, quelques scènes plus tôt, bouleversé par cette musique. On pourrait même voir une autre déclinaison de cette dialectique dans l’opposition entre le physique de Florence, unanimement jugé beau, et celui de Colette, que l’on qualifie au mieux de quelconque et au pire de vulgaire. Cette cohabitation du haut et du bas est donc loin d’être cantonnée au plan visuel (comme chez Pasolini, qui la travaille avant tout à ce niveau-là, mais avec une profondeur toute autre bien entendu) et traverse carrément tout le film. Elle en fait le charme fou mais est également liée à ce que Blier raconte dans le fond : l’histoire d’un homme qui s’abandonne à un sentiment amoureux plus que dans les bras d’une amoureuse.

A l’action à proprement parler, extrêmement ténue si l’on y réfléchit bien, Blier superpose un deuxième niveau, celui de l’intériorité, qu’il s’attache à figurer de la manière la plus directe qui soit. Ainsi, chaque fantasme d’un personnage, chaque souvenir ou chaque crainte de l’avenir qu’éprouve un des protagonistes appelle une représentation immédiate. Le film prend alors des allures de maelström des passions et parfois de gros délire. De ce côté-ci, le sommet du film demeure certainement cette seconde séquence de dîner entre amis (après celle, au début du film, où apparaissait pour la première fois Florence). Il suffit qu’un des convives (l’irrésistible comique Didier Benureau) avoue devant tout le monde à Florence qu’il veut lui bouffer le cul depuis quatorze ans qu’il la connaît (sic) et dise « Ça serait une soirée où tout le monde dirait ce qu’il pense vraiment » pour qu’il en soit ainsi, pour que son vœu soit exhaussé et que chacun y aille de sa confession dérangeante. « Je sais que certains d’entre vous me trouvent un peu trop belle » dira Florence, dans l’un de ces moments où l’on comprend qu’aucune autre actrice que Carole Bouquet, avec sa beauté pure, presque glaçante, n’aurait pu interpréter le rôle et que, comme Josiane Balasko (à contre-emploi complet dans son premier rôle dramatique), elle tient là le meilleur rôle de sa carrière… Cette place énorme donnée, dans le film, à la représentation des fantasmes correspond aux propos de Blier au sujet de son film. Signant d’habitude des comédies délirantes et osées, il s’attaquait ici à un sujet plus sérieux mais aussi plus mince, et il s’agissait selon ses propres mots de « remplir du vide » en stylisant largement et en étoffant la chronique d’une passion adultère à l’aide de personnages secondaires truculents (celui de Benureau donc, mais aussi celui de François Cluzet en auteur raté et hystérique trompé par Balasko). Mais cette représentation de l’intériorité des personnages a une vraie raison d’être : toute formaliste qu’elle paraisse, elle permet de cerner le fond du film.

Si l’on fait bien attention aux nombreuses petites boucles narratives que se permet Blier, au gré des pensées des personnages (le convive joué par Benureau qui fantasme Florence en nuisette, Florence qui s’imagine tenir le rôle de la maîtresse, Colette qui se représente son futur de mère malheureuse, etc.), on remarque que Bernard n’en est jamais à l’origine. Cette quasi absence d’influence du personnage central sur le récit correspond à son statut dans le triangle amoureux : celui d’homme-objet qui se laisse subjuguer ou malmener par les femmes. Bernard est finalement d’une grande passivité. Et pour cause, il semble vivre entièrement dans et pour ce sentiment amoureux qui l’envahit par surprise. Il ne se questionne que peu sur le statut social de Colette, pourtant très différent du sien, et évoque tout aussi peu le physique de celle-ci (« Une femme n’a pas besoin d’être belle pour être une femme. Il suffit qu’elle soit une femme » dit-il à Florence qui dénigre l’apparence de la secrétaire). Ce qui compte pour lui, ou plutôt ce qui le tracasse et le plonge dans une sorte de torpeur, c’est uniquement son propre émoi, son état amoureux dont il donne l’impression d’être le spectateur impuissant et hébété. La musique de Schubert donne tous les indices : l’Impromptu n°3 de l’op. 90 signale le début de la passion des deux amants dans une scène d’une grâce infinie. Dans la séquence suivante, elle continue, mais c’est cette fois-ci le fils de Bernard qui l’écoute pour l’exposé qu’il prépare sur Schubert, et la petite famille est à table. Bernard ne comprend pas quand on lui parle de la musique qu’on entend alors dans la maison. Comme si ce morceau était intérieur, une cristallisation musicale des sentiments qui l’habitent. S’il répète à plusieurs reprises que cette musique le bouleverse, qu’elle lui fait mal, c’est bien qu’elle lui offre un reflet trop net de son état, lui qui aimerait mettre lâchement fin à son adultère lorsqu’il réalise qu’au-delà des sentiments – aussi forts soient-ils, une histoire d’amour est aussi une confrontation sociale (l’affaire du peignoir démodé et du vélo de Colette) qui peut être source de malaise. Il n’a pas le temps de « se réveiller » qu’il est déjà trop tard : les liens se défont et la solitude, la vraie, est là. Ses propres sentiments l’ont dépassé. Schubert l’a eu, et il vient nous le dire face camera dans cette fin inoubliable : « Il me chier votre Schubert, vous comprenez ? CHIER !!! ».

2 Comments

Merci pour cette critique qui pose des mots justes sur ce film que je viens de voir et qui m’a bouleversée. Il n’y a qu’un point que je ne partage pas, c’est l’idée selon laquelle Bernard serait passif. Je crois plutôt qu’il est sensible à la beauté intérieure de Colette. Il le dit. Finalement, c’est cela qui l’enchante. Le charme et probablement aussi une étincelle qui ne s’explique pas. Peut-être aussi est-il curieux…Colette semble dire que les hommes curieux peuvent s’intéresser à elle.Par ailleurs, dès que la vie commune se profile entre les deux amants, Colette se plaint de son air renfrogné: ne s’ennuierait-il pas? La passion ne peut-elle exister qu’hors de la routine d’un quotidien monotone? Le film me semble poser la question, sans bien y répondre.

Merci pour votre traitement de la musique que je trouve très juste et qui m’éclaire sur un autre film du même réalisateur que j’aime moins « Buffet froid ». L’inspecteur (joué par Bernard Blier)exècre le violon. Il est froid et insensible. Cela irait-il de pair?

Par ailleurs, il me semble que si Bernard n’entend pas l’impromptu de Schubert lorsqu’il est chez lui et refuse d’écouter cette musique -grondant son fils de s’y intéresser-, c’est qu’elle dissone avec l’absence de sentiment qu’il éprouve pour sa femme et fait naitre peut-être une culpabilité rentrée. La musique évoque incontestablement les sentiments qu’il éprouve pour sa maitresse. Elle est donc jugée incongrue lorsqu’il se trouve chez lui et qu’il peine à rentrer.

A la lumière du mouvement « meeto » et de la question du consentement, en particulier dans le couple, le film est interessant. Le couple est matériellement heureux, mais enfermé dans une relation monogame monotone (monotogamie), dans laquelle, classiquement, le désir de la femme (Florence) s’est éteint car elle ne sent plus assez intime et complice de son mari pour sortir de sa zone de confort, alors que le mari (Bernard) a abandonné son rêve de complicité et d’intimité avec sa femme, car la sexualité, en tant que prélude pour quitter sa zone de confort qu’est sa carapace d’homme fort et sans reproches, a disparu.

Florence rêve de complicité et d’intimité comme prélude à la sexualité, donc les autres hommes qui rêvent de lui bouffer le cul, mais qui ne s’interessent pas à son language de l’amour, ne lui font aucun effet.

Bernard rêve de sexualité comme prélude à l’intimité et la complicité, donc sa femme a beau être la plus belle du monde, si elle ne s’intéresse pas à son language de l’amour, à quoi lui sert-elle?

C’est là qu’intervient Colette. La thèse de Bertand Blier semble dire que finalement Bernard et Collette sont tellement désespérés qu’ils sont chacun prêt à s’ouvrir à l’autre, quelque soient les conventions sociales. Le film est trop court, mais Bertrand Blier irait-il jusqu’à soutenir que dans le cadre d’une relation monotogame (ce qui est bien la cadre du film), vaut-il mieux d’une Collette, pas gâtée, mais disposée à sortir de sa zone de confort pour construire la relation, plutôt qu’une Florence, portée par la vie, et donc en attente que le partenaire supporte tous les efforts?