REALISATION : Paul Verhoeven

PRODUCTION : Carolco Pictures, Tristar Pictures

AVEC : Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Michael Ironside, Ronny Cox

SCENARIO : Ronald Shusett, Dan O’Bannon, Gary Goldman

PHOTOGRAPHIE : Jost Vacano

MONTAGE : Carlos Puente, Frank J. Urioste

BANDE ORIGINALE : Jerry Goldsmith

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Science-fiction

DATE DE SORTIE : 17 octobre 1990

DUREE : 1h53

BANDE-ANNONCE

Synopsis : 2048. Doug Quaid rêve chaque nuit qu’il est sur la planète Mars à la recherche de la belle Melina. Sa femme, Lori, s’efforce de dissiper ce fantasme. Doug va bientôt s’apercevoir que son rêve était artificiel et que sa femme est une espionne chargée de veiller à son reconditionnement mental. Il se souvient d’un séjour réel sur Mars, à l’époque où il était l’agent le plus redouté du cruel Coohagen. Il décide de s’envoler sur Mars à la recherche de son énigmatique passé…

Tout comme le protagoniste de Total Recall le découvre peu à peu, rien n’est ce qu’il semble être au premier regard. Une idée qui, sous de multiples aspects, s’applique très bien au parcours de Paul Verhoeven : lui qui avait débuté sa carrière dans un cinéma hyperréaliste et dérangeant, prompt à secouer le cocotier en révélant les paradoxes les plus douloureux et les exactions les plus horribles de son pays (les Pays-Bas), devenait tout à coup une valeur sûre du grand spectacle hollywoodien. Un constat que Verhoeven lui-même avouera avoir eu du mal à croire, et qui, pourtant, suscite l’admiration : qu’il s’agisse de filmer un drame difficile sur un trio de bikers obsédés par le sexe et la réussite sociale, ou d’aborder des thématiques futuristes telles que la guerre spatiale ou l’invisibilité, le « Hollandais violent » n’en fait toujours qu’à sa tête, prend un plaisir vicieux à détourner les conventions comme les attentes de son audience, combine sexe et violence dans des genres qui les bannissent en général (ou les limitent à l’occasion), et surtout, réussit à remplir les salles dans les deux cas. Preuve en a été le succès planétaire de RoboCop, projet mort-né qui foutait les chocottes aux réalisateurs d’Hollywood et qu’un cinéaste européen, débarquant sans avoir prévenu qui que ce soit, aura su rendre fort, évocateur, jouissif, puissant et incroyablement moderne. Et comme à chaque fois qu’un premier film hollywoodien réunit tous les suffrages (critique et public), il y a toujours quelqu’un qui vient frapper à la porte pour dérouler le tapis rouge.

Ici, en l’occurrence, ce sera Arnold Schwarzenegger qui viendra lui-même chercher Verhoeven pour donner vie à une adaptation de la nouvelle Souvenirs à vendre écrite par le célèbre auteur de science-fiction Philip K. Dick. Ce sera Total Recall, énorme superproduction pour l’époque (à noter que Verhoeven n’aura jamais un budget aussi élevé par la suite), surchargée d’action et d’effets spéciaux. Une de plus, me direz-vous ? Non. Absolument pas. Rien d’étonnant de la part d’un artiste anticonformiste qui rejette l’idée de passer deux ans de sa vie sur la mise en chantier d’un simple spectacle formaté et dépourvu de sens. Ce dont raffole un cinéaste aussi libre et anticonformiste que Verhoeven n’est rien de mieux que l’incertitude, le trouble, l’ambiguïté sous toutes ses formes. Avec aussi ce petit moment de frisson, où l’impression de vivre une expérience de cinéma sans ceinture de sécurité se fait terriblement ressentir, sans exclure pour autant le plaisir et la réflexion. Le paradoxe suprême aura été de constater qu’avec ce qui reste encore sans doute le film le plus « grand public » de sa filmographie, Paulo aura révolutionné son style pour l’amener à son zénith.

Le scénario, conçu à l’origine comme un spectacle bourrin et futuriste, aura bénéficié de l’apport de Dan O’Bannon, à qui l’on doit toute la richesse et la force narrative du Alien de Ridley Scott, mais aussi de Gary Goldman, qui interviendra en grande partie pour inclure quelques répliques bien mordantes (scène culte : Schwarzie qui loge une balle dans la tête de sa femme avant de lâcher « Considère cela comme un divorce ! »). On ne s’en cachera pas : Total Recall a beau être très violent, il est aussi très drôle. A vrai dire, il réussit tellement à jouer sur tous les registres qu’on finit par avoir beaucoup de mal à définir, voire tout simplement à saisir de quoi il est réellement question dans l’intrigue.

L’intrigue, parlons-en justement : voici donc Douglas Quaid, ouvrier du bâtiment marié à une superbe jeune femme blonde nommée Lori (Sharon Stone) et bénéficiant d’un confort de vie assez optimal. Seulement voilà, quelque chose le tracasse : il fait très souvent d’étranges rêves où il s’imagine vivant sur Mars en compagnie d’une sublime femme brune (Rachel Ticotin). De plus en plus obsédé par l’idée de se rendre sur la planète Mars, il en arrive finalement à se laisser tenter par une offre de la société Rekall, qui consiste à implanter des souvenirs dans l’esprit de ses clients. Ces implants mémoriels leur permettent ainsi de vivre des vacances fictives, le tout sous une enveloppe idéale qu’il aura présélectionné (Quaid choisira l’option « agent secret »). Mais un défaut de fonctionnement durant l’implantation réveille en lui d’étranges souvenirs, au point de créer un reloading dans son esprit et de remettre à jour son ancienne identité d’agent secret. Dès lors, le voilà pourchassé par Lori (qui semble être en réalité un agent infiltré) et une meute d’hommes armés (avec, à leur tête, le génial Michael Ironside), ce qui le pousse à prendre rapidement la fuite pour aller sur Mars, là où se trouve peut-être la vérité sur lui-même…

Jusque-là, ça semble assez simple. Mais que l’on ne s’y trompe pas, tout va très vite partir en vrille. A chaque nouveau stade que Quaid parvient à franchir dans sa quête identitaire, un nouvel élément intervient sans cesse pour relancer les règles du récit, et au bout d’un moment, cette suite d’événements qui n’en finissent jamais de se multiplier réussit à créer un effet d’hypnose. Du coup, comme on l’évoquait plus haut, on est vite paumé. Mais on jurerait presque que Verhoeven y aura joué là encore un sacré tour de malice : l’un des codes du film d’action survitaminé à l’américaine, consistant à tout miser sur l’énergie du montage, devient ici contre toute attente une arme de premier choix pour perdre le spectateur, pour le larguer dans un vertige équivalent à celui de son protagoniste. Et il faudra attendre une bonne heure de film pour arriver au moment crucial : une fois installé dans un hôtel d’une colonie martienne, Quaid reçoit la visite de l’énigmatique docteur Edgemar (Roy Brocksmith), qui vient lui annoncer que rien n’est réel. Selon ses dires, à ce moment précis du récit, Quaid n’est ni dans la réalité ni même dans ce fameux souvenir virtuel que Rekall devait lui fournir : l’implantation a échoué, et ce qu’il vit actuellement, de sa fuite chez Rekall jusqu’à son excursion sur Mars, n’est qu’une vaste hallucination, apparentée à une embolie schizophrénique. Un univers aussi virtuel que le serait son destin apparent de libérateur de cette colonie martienne, réduite à l’esclavage par une entreprise cupide cherchant à exploiter un minerai rare pour de futures conquêtes spatiales.

D’un bout à l’autre, Total Recall développe un canevas de thriller mental qui forge sa complexité sur l’interaction permanente entre une réalité plus ambiguë qu’elle n’en a l’air et une série de détails incongrus qui entretiennent le doute sur ce que l’on voit. C’est surtout la première fois qu’un film de science-fiction atteignait une telle richesse dans la réflexion métatextuelle sur la notion de « réalité » : à l’époque, Matrix n’existait pas encore pour lui piquer un joli élément de scénario (ici, pour revenir à la réalité, Quaid doit avaler une pilule rouge : coïncidence ?), et même un chef-d’œuvre comme Blade Runner, lui aussi inspiré d’une nouvelle dickienne, tirait avant tout son ambiguïté des thématiques qu’il prenait soin d’aborder sous forme de symboles et d’images furtives.

Le film de Paul Verhoeven prend alors l’allure d’un prototype quasi parfait du film de SF mental et schizoïde, selon lequel tous les souvenirs de l’être humain ne seraient potentiellement que des simulacres, de simples expériences forgées dans le virtuel. Ce soupçon terrible, aujourd’hui de plus en plus familiarisé par des œuvres plus portées sur la théorie et le verbiage philosophique, se construit ici à travers un trouble généré par un montage d’une fluidité parfaite, à la fois malin et éminemment trompeur. Ainsi donc, pour entretenir le mystère et conserver intact le trouble sur la réalité des événements, Verhoeven élabore une mise en scène qui passe d’un cadre futuriste (et tout de même assez crédible) à un cadre invraisemblable (propre à n’importe quel ersatz de SF déjantée) sans jamais avertir son audience, sans jamais poser la première pierre qui illustrerait de façon lourde le passage de l’autre côté du miroir. Par ailleurs, le seul miroir que Quaid va traverser sera une vitre scanner qui repère tout ce que l’individu tente de dissimuler sur lui, et ici, la scène ne constitue en rien une bascule narrative : ce n’est rien de plus qu’un détail narratif qui métaphorise le cassage des barrières cartésiennes.

Ce qui induit un trouble sur la réalité de ce qui arrive prend alors racine dans le moindre micro-détail dissimulé dans chaque cadre, et sur ce point, le plaisir monstrueux généré par le film ne peut qu’inviter le spectateur à des visionnages répétés, lesquels peuvent s’avérer bien utiles. Ainsi donc, la présentation du souvenir proposé par Rekall détaille déjà le déroulement de la fuite mouvementée qui va suivre, les images que l’on présente à Quaid sont des copies exactes des décors martiens que l’on découvrira plus tard, et même la toute première scène du film (celle du rêve sur Mars) donne une image précise de la femme idéale de Quaid telle que Rekall la schématisera ensuite selon ses désirs (brune, athlétique, vicieuse, réservée, avec le même visage que dans le rêve !).

Tous ces indices, disséminés en amont de l’implantation du souvenir chez Rekall, peuvent alors être vus aussi bien comme des éléments d’un passé oublié qu’il va s’agir de réactiver (auquel cas la fuite de Quaid est censée le mener vers la réalité) que comme des visions furtives qui, suite à une possible hallucination provoquée par l’échec de l’implant, vont nourrir son inconscient et entretenir son fantasme de héros triomphant (auquel cas cette fuite le mène vers le néant). Et que dire de cet instant diabolique où, menacé par l’arme de Quaid qui se prépare presque à avaler cette hypothèse d’une réalité fabriquée de toute pièce, le docteur Edgemar lui livre l’horrible châtiment qui l’attend s’il refuse de se réveiller : ce qu’il révèle alors est exactement ce qui constituera le dernier acte du film, et Quaid n’aura pas suivi ses recommandations en lui tirant une balle dans le crâne. L’élément de bascule aura été une simple goutte de sueur, signe probable d’un double jeu de la part du docteur, mais peut-être n’était-ce là qu’une manifestation de stress, voire un simulacre que Quaid venait tout juste d’imaginer. A ce stade du récit, plus rien n’est sûr. Seule compte la fuite en avant vers un point de non-retour.

L’un des dialogues prononcés auparavant par Edgemar suffisait déjà à entretenir le doute : « Qu’est-ce qui vous semble le plus crédible, Quaid ? Que vous fassiez une crise de paranoïa générée par un violent accès de trauma neurochimique, ou que vous soyez réellement un invincible agent secret, victime d’un complot planétaire qui tente de vous faire passer pour un banal ouvrier ? ». Entre le charabia médico-psychologique dont on ne pige quasiment rien et le scénario de série B qui paraît trop énorme pour être vrai, difficile de savoir où placer une limite cartésienne dans ce capharnaüm mental. Dans ses interviews, Paul Verhoeven donne sa propre vision des faits, sans doute la plus évidente : tout au long du film, il n’existerait pas deux niveaux de lecture (dont l’un serait plus crédible que l’autre), mais deux réalités parallèles qui, à force de rester fusionnelles par la force du montage, ne feraient que traduire la segmentation d’un même esprit. Le film serait alors bicéphale, sa narration n’étant que le prolongement de la logique schizo de son protagoniste. Et l’hypothèse du réalisateur selon laquelle le fondu au blanc qui précède le générique de fin serait le signe de l’effondrement définitif de sa mémoire fragmentée (ce qui semble du coup valider la lobotomisation anticipée par le docteur Edgemar) prend tout à coup un sacré relief.

Le jeu d’Arnold Schwarzenegger, bien plus riche que ses précédentes prestations, est au diapason de cette incertitude, le personnage de Quaid usant aussi bien de naïveté que de vulnérabilité tout au long de son parcours, et crée sans cesse un décalage entre les actes du personnage (qui deviennent vite impossibles à qualifier) et ses pensées (qui ne sont peut-être qu’un énorme bidonnage). Au fur et à mesure, Quaid semble passer du statut d’homme ordinaire (un ouvrier) à celui de prototype du héros extraordinaire (une sorte de libérateur), et tout semble calibré et organisé pour qu’il atteigne cet objectif : l’exemple le plus frappant réside dans le fait que son aptitude à manipuler les outils de forage sur les chantiers sera son seul espoir de survie lorsqu’un engin foreur tentera de le transformer en steak tartare.

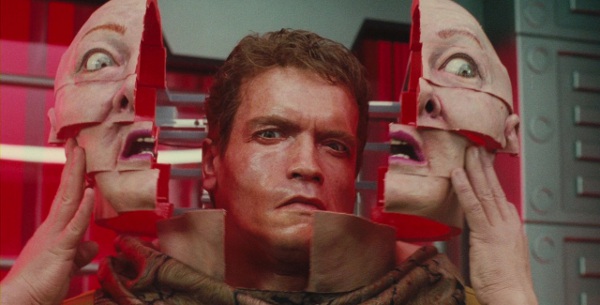

Les coïncidences s’enchaînent de façon trop calculée pour que l’on ne puisse pas être dérouté, signe que Paul Verhoeven ose prendre le risque de détourner la lourdeur scénaristique des blockbusters hollywoodiens à des fins purement réflexives. On navigue dans des eaux imprévisibles et jouissives, épicées ici et là de nombreux éclats d’ultraviolence qui suscitent le fou rire à force d’être aussi excessif (mention spéciale au cadavre qui sert de bouclier lors d’une fusillade dans un escalator), et cela s’accentue encore lorsque Quaid doit user de divers stratégies pour passer inaperçu (dont un déguisement hilarant de femme obèse) ou lorsqu’il se confronte à une smala d’êtres improbables et mutants. Avec ses truands à la tronche mutilée, ses superbes prostituées dotées de trois seins, ou encore ce mystérieux chef des rebelles qui se révèle être une horrible excroissance purulente posée sur le ventre d’un pauvre type, la faune martienne de Total Recall semble clairement orienter le film du côté de la farce décalée, très proche d’une fugue mentale pour un héros qui finit par s’égarer dans ses propres fantasmes et qui ne parvient plus à s’en extraire. A un moment, on entendra « Un homme se définit par ses actes, et non par ses souvenirs ». Tout est dit : Quaid ne peut plus se fier à ses souvenirs, trop malléables et incertains, mais à ses actes, même si ceux-là ne font que refléter l’état de sa mémoire fragmentée. En témoigne cette riche idée d’un dispositif visant à créer un leurre sous forme d’hologramme virtuel, qui suffira ici à Quaid pour dérouter et piéger ses ennemis.

Au-delà de la fugue mentale qu’il construit sans jamais faire redescendre son niveau d’intensité, Paul Verhoeven étoffe Total Recall d’une autre audace, assez proche de ce qu’il avait déjà réussi dans RoboCop. Cela se voit déjà par le retour de l’irremplaçable Ronny Cox comme pilier massif d’un capitalisme corrompu, ici vu sous l’angle d’une multinationale sans scrupules pour qui le minerai martien à extraire constitue un pilier indispensable pour la fabrication d’armes militaires. Si l’on ajoute à cela l’idée d’une planète colonisée par des sociétés capitalistes, un approvisionnement en air conditionné par des enjeux financiers (l’ombre de la privatisation n’est pas très loin), et une population défigurée sous l’effet d’une atmosphère polluée (faut-il y voir un clin d’œil à l’effet de serre ?), le film d’action futuriste se mue alors en satire sardonique d’une société reaganienne basée sur le pouvoir et la quête du profit, où Verhoeven se plait à orienter cette fois le sujet sous l’angle de la paranoïa active, pour ne pas dire du mensonge généralisé. Ici, les écrans et les informations contradictoires pullulent jusqu’à semer le doute au sein de l’opinion publique et abolir la frontière séparant le réel de l’imaginaire.

Mais rien ne restera plus jouissif à envisager que le parallèle entre la carrière politique d’Arnold Schwarzenegger et son personnage dans Total Recall : il faut se souvenir que le titre du film avait été utilisé en 2003 pour baptiser sa campagne politique, et cela en devient même assez gonflé lorsque l’on voit que son personnage, peu à peu envisagé comme étant le sauveur des nantis et le nouveau chef de la rébellion populaire, se révèle être un infâme agent double employé par les puissants pour anéantir la rébellion. Quaid/Schwarzie est-il un vrai homme du peuple ou une taupe au service des entreprises ? Sa mémoire est-elle en train d’opérer un retour vers la réalité ou de générer un fantasme totalement artificiel ? La fin est-elle un happy end ou un faux espoir ? Total Recall est-il un spectacle ludique du début à la fin ou un énorme trompe-l’œil conçu pour nous perdre ? Les questions sont simples, les réponses sont introuvables, en tout cas assez pour que l’on jubile à ne plus savoir quoi penser au fil des revisionnages, au risque de devenir fou. Ne pas trop se réjouir pour autant : on a un remake qui débarque en ce moment dans les multiplexes avec pour seul but de faire un carton en salles. Dans ces moments-là, on a envie de faire comme Douglas Quaid : continuer à vivre le peu de temps qu’il nous reste avec l’objet de nos fantasmes (ce chef-d’œuvre, le film le plus barré de Paul Verhoeven) avant de se faire lobotomiser la cervelle par ce qui ne semble être qu’un énième blockbuster sans âme.

2 Comments

Très bonne analyse du film que je viens de recevoir récemment, merci.En attendant le remake…

Excellente analyse de ce chef d’oeuvre. Je l’ai revu il n’y a pas si longtemps et franchement je pense que c’est l’un des meilleurs films de Schwarzenneger. Quant à Paul Verhoeven son talent n’est plus à démontrer.