REALISATION : Paul Verhoeven

PRODUCTION : Buena Vista International, Touchstone Pictures, TriStar Pictures

AVEC : Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards, Jake Busey, Neil Patrick Harris, Michael Ironside, Patrick Muldoon, Clancy Brown, Seth Gilliam, Brenda Strong, Marshall Bell, Dean Norris, Amy Smart, Rue McClanahan

SCENARIO : Edward Neumeier

PHOTOGRAPHIE : Jost Vacano

MONTAGE : Mark Goldblatt, Caroline Ross

BANDE ORIGINALE : Basil Poledouris

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Action, Satire, Science-fiction

DATE DE SORTIE : 21 janvier 1998

DUREE : 2h09

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Au XXIVe siècle, une fédération musclée fait régner sur la Terre l’ordre et la vertu, exhortant sans relâche la jeunesse à la lutte, au devoir, à l’abnégation et au sacrifice de soi. Mais aux confins de la galaxie, une armée d’arachnides se dresse contre l’espèce humaine et ces insectes géants rasent en quelques secondes la ville de Buenos Aires. Cinq jeunes gens, cinq volontaires à peine sortis du lycée, pleins d’ardeurs et de courage, partent en mission dans l’espace pour combattre les envahisseurs. Ils sont loin de se douter de ce qui les attend…

Ce carton ne vous surprend pas ? Vous avez déjà l’habitude de le voir apparaître sur vos DVD lorsque vous décidez de lancer l’écoute du commentaire audio ? Sachez pourtant que c’est, en quelque sorte, le premier de la liste. Parce qu’en matière de commentaire audio engagé, politiquement enflammé et sans la moindre langue de bois vis-à-vis du moindre sujet, celui de Paul Verhoeven et du scénariste Edward Neumeier sur Starship Troopers reste un modèle du genre. A tel point qu’on imagine bien les décideurs de Buena Vista (filiale de l’Oncle Walt, rappelons-le !) pris de grosses sueurs froides devant un tel décryptage, où la mentalité américaine et sa politique conquérante passent au Kärcher politico-subversif. Pour autant, en imposant ce carton, avaient-ils simplement fait le choix de rester neutres face à une œuvre d’art ouverte à l’interprétation, ou flippaient-ils carrément à l’idée de valider le propos de Verhoeven par peur de se prendre une fatwa niveau 5 de la part des « gars du dessus », que l’on fantasme sans peine comme de gros capitalistes bornés et conservateurs ? Vous avez deviné… Quant à savoir comment une telle entreprise de torpillage idéologique a pu être autorisée par un studio, avec le choix couillu d’offrir carte blanche et budget XXL (plus de 100 millions de dollars !) à Verhoeven et son équipe sans jamais essayer d’interférer dans leur processus créatif, la réalité fait figure de divine anomalie. Si Starship Troopers a pu voir le jour sans encombre, c’est parce que cinq ou six changements de direction se sont succédés chez Sony Pictures pendant la production du film. De là à penser que le scénario, pourtant très clair sur son contenu satirique et ses hyperboles symboliques, n’avait jamais été correctement lu ni même assimilé tout au long de ce jeu de chaises musicales au sein du studio, il n’y a qu’un pas que seul un aveugle diplômé par erreur en politique interne serait incapable de franchir. Et plus de vingt ans après sa sortie, le résultat continue de crever l’écran : rien de moins que le blockbuster le plus spectaculaire, le plus incendiaire et le plus culotté jamais osé, que ce soit avant, depuis, et sans doute pour les décennies à venir.

« DIRECTION LE COULOIR DES RATÉS ! »

Roger Ebert, Rita Kempley, Jeff Vice, Janet Maslin, Stephen Hunter, Richard Schickel, Pierre Murat, Christophe Honoré… Accusés, levez-vous ! Vous êtes tous déclarés coupables de suivisme aveugle, de déni d’analyse critique, de propension au politiquement correct et de propagande mensongère. En conséquence, le tribunal de l’Histoire du cinéma vous condamne à errer sans fin dans le couloir des ratés. Sentence publique, applicable dès le mois de janvier 1998, incompressible et sans peine de sûreté… Bon, on l’avoue, c’est presque un début d’érection qui nous prend lorsqu’on se permet de citer les noms de cette belle bande de pseudo-intellectuels et de pères la morale, tellement rongés de l’intérieur par leurs dogmes et leur étroitesse d’esprit qu’ils en furent tous réduits à suivre l’exemple du Washington Post, lequel avait conspué dans un édito à côté de la plaque le contenu prétendument néonazi du film de Verhoeven. Une réaction qui en dit long sur leur statut de moutons acquis au prêt-à-penser normatif, à cause duquel la réflexion, le décalage, la subversion et l’ironie ne sont plus que des détails de l’Histoire, du genre à balayer et à cacher fissa sous le tapis. Et dans le registre des tartuffes coiffés du bonnet d’âne critique, qui de mieux que le dinosaure Pierre Murat, réputé pour tartiner ad nauseam à Télérama sur son amour exclusif pour l’introspection-psychologique-inattaquable-parce-que-très-premier-degré (allant de Max Ophüls à Woody Allen en passant par Ingmar Bergman et les écrivains russes torturés), et qui, croyant déceler le retour glorifié de la propagande nazie dans le chef-d’œuvre satirique de Verhoeven, prouva par A + B que rester à la surface des choses et patauger dans le petit bain avaient chez lui valeur de sacerdoce. Mais bon, calmons-nous, inutile de chercher des noises à Papy Réac. Restons confraternels, et conseillons-lui plutôt un bon nettoyage de la rétine et un petit check-up du cervelet, histoire de se demander si le fait de se sentir « trop vieux pour ces conneries » (en référence à son analyse ô combien érudite et subtile de Mad Max : Fury Road) ne serait pas le signe d’une date de péremption désormais dépassée.

Le « second degré » a vraiment bon dos. D’accord, les héros de Starship Troopers ont des gueules de BD et le langage qui va avec. OK, l’entraînement spartiate auquel ils sont soumis pour défendre la patrie menacée peut provoquer l’amusement. C’est encore l’increvable « second degré » qui justifie, pour certains, les scènes répugnantes où des araignées géantes qui ont envahi la planète coupent, laminent, déchiquettent les braves pioupious yankees, se servant de leurs pattes comme d’un tournevis pour leur creuser la tête afin d’y pomper leur cerveau.

C’est pour rire, nous assurent les fans du « second degré », c’est pour rire. On rit moins quand, araignées, scarabées et libellules-vampires détruits, on voit apparaître les forces du Bien, vêtues d’un uniforme noir et d’un sigle proche de la swastika nazie…Pierre Murat, L’année du cinéma 1998

Il fallait être sacrément aveugle pour ne pas voir dans le processus créatif de ce film une magnifique entreprise de sape de tout ce que l’idée même de « grand spectacle » peut suggérer, impliquer ou installer chez son audience. Rien de bien nouveau, cela dit, quand on connait par cœur le plaisir vicelard de Super Paulo à mettre la gomme précisément dans les virages qu’un réalisateur plus timoré et coincé du cul tâcherait de prendre au ralenti. Si le monde du mass media n’a jamais eu de cesse de se nourrir à ces deux mamelles que sont l’événement et la polémique, Verhoeven est peut-être le seul cinéaste vivant à savoir aussi bien les manipuler, les palper et leur pomper le lait. Il sait que, de tous temps, se placer à charge et à décharge sur le terrain de la critique sociopolitique est d’autant mieux accepté par l’intelligentsia quand ceci se pratique dans les limites de la bienséance (soi-disant plus rassurante que l’insolence) et de la parole (soi-disant plus affûtée que l’image). Pas de bol : son truc à lui, c’est de pisser à loisir sur l’hypocrisie, de contester les discours officiels, de rentrer dans le lard. Sa prodigieuse carrière en Hollande lui ayant imposé un solide entraînement en la matière (avec, à la clé, un violent boycott par cette industrie à qui il offrit pourtant ses plus grands succès), le bonhomme aura choisi de s’expatrier aux Etats-Unis, là où son éternelle obsession pour le sexe et la violence graphique lui serait pardonnée tant que ses films engrangeraient un max au box-office. On connait la suite : RoboCop et Total Recall auront donné le « la » de son génie pervers, tous deux riches d’une férocité satirique sans égal et d’une démesure picturale toujours aussi prégnante, tandis que Basic Instinct aura suffi à embrasser tous les codes ludiques du thriller hitchcockien par la double audace déviante qui lui manquait – du sexe frontal et du sang qui gicle.

Une montée en crescendo qui se sera stoppée net avec ces deux films longtemps incompris – et depuis réévalués en chefs-d’œuvre absolus – que sont Showgirls et Starship Troopers. Deux films qui, au-delà de constituer les points d’orgue de la carrière américaine de leur auteur, sont surtout à voir comme des œuvres jumelles, construites en miroir. Même goût de l’hypertrophie et de la démesure visuelle dans un but entriste et satirique – un parti pris que l’intelligentsia bobo interprètera toujours à tort comme une preuve de racolage et de pornographie. Même tendance à défoncer une à une les barrières de la bienséance et du mauvais goût pour pulvériser le rêve américain et son hypocrisie sous-jacente, quitte à friser le grotesque avec gourmandise. Et surtout, même idée d’y filmer de jolies poupées « parfaites » (Barbie dans Showgirls, G.I. Joe dans Starship Troopers), non pas pour célébrer leur aura de symbole de l’Amérique triomphante, mais plutôt pour les tordre, les concasser, les souiller et les déchiqueter en petits morceaux, avant d’en cramer tous les restes au lance-flammes. C’est peu dire qu’avec ces deux films inouïs, Verhoeven aura su récupérer et amplifier tout ce que ses précédents travaux – américains ou hollandais – avaient su mettre en application. Et sur la science-fiction en général, soit le genre qu’il aura le plus contribué à subvertir durant son séjour chez l’Oncle Sam, le cinéaste osait avec Starship Troopers la plus belle des synthèses, tant sur le versant esthétique que politique. Il suffit pour cela de comparer sa démarche à celle de John Carpenter : si ce dernier essaie toujours d’attaquer le système en laissant l’ultra-punk Snake Plissken se lancer à l’assaut de ses murailles conformistes, Verhoeven préfère – et c’est mille fois plus efficace – l’infiltrer et le noyauter de l’intérieur en faisant mine de célébrer ce qui le caractérise. En gros, au lieu de critiquer, il préfère « ironiquer ». Pour mieux niquer tout court.

« ENGAGEZ-VOUS ! »

Pour ceux qui l’ignoreraient, cette adaptation d’Etoiles, garde-à-vous ! – le roman militariste et crypto-fasciste de Robert A. Heinlein – a longtemps été le projet chéri du cinéaste français Christophe Gans. Intitulé Trooper, il devait consister à suivre le catapultage temporel d’un de ces super-soldats du futur en l’an 1938, au moment même où Orson Welles faisait son célèbre canular radiophonique sur l’invasion alien. Une relecture très libre, sans doute très intéressante à réaliser, mais qui en aurait bavé pour espérer égaler la puissance trash de l’adaptation travaillée par Edward Neumeier, déjà scénariste de RoboCop. Une adaptation qui, à bien des égards, constitue surtout une attaque envers le roman de Heinlein. Pour un cinéaste comme Verhoeven, que l’on sait hanté à vie par le concept du fascisme et ses conséquences bellicistes (il suffit de se plonger dans sa biographie, au chapitre « enfance marquée par les horreurs de l’occupation nazie en Hollande »), il était hors de question de suivre bêtement l’ascension sociale du super-soldat Johnny Rico au sein de l’armée fédérale du 23ème siècle, le tout sur fond d’une guerre violente opposant la race humaine à une civilisation d’insectes géants et belliqueux. Loin de donner du grain à moudre aux idées réactionnaires d’Heinlein (écrivain certes brillant mais très orienté à droite), Verhoeven partage toutefois avec lui une forte propension à ne pas prendre de gants dans le traitement d’un sujet. C’est donc au travers de l’ironie et du double discours que l’adaptation va s’orienter, plaquant dans un premier temps un regard objectif et naïf sur une société futuriste « utopiste » pour finalement y superposer une seconde couche de lecture, provocatrice et contradictoire, censée révéler la dérive fascisante de cette société. Lors de la fin du tournage de RoboCop, Verhoeven et Neumeier avaient déjà lancé cette idée en évoquant ces ados allemands des années 30 qui, par ignorance autant que par liesse, allaient soudain s’inscrire au parti nazi sans se rendre compte du piège. Tout Starship Troopers tient dans ce double effet Kiss Cool : partir d’une dimension « positive » de cette société fasciste, et injecter peu à peu des signaux d’alerte (un symbole par-ci, un uniforme par-là) au sein d’un mise en parallèle de l’horreur de la réalité et de sa stupide propagande.

Doit-on se sentir étonné du fait que, pour donner chair à leur charge politique, Verhoeven et Neumeier aient opté pour les décisions les plus suicidaires qui soient ? La réussite du film était à ce prix. A commencer par l’un des points les plus inutilement polémiques du projet, à savoir le risque d’identification à des stéréotypes de sitcom javellisée dont on serait sensé suivre l’engagement avec autant de passion et de ferveur qu’eux. Monumentale erreur de lecture, tant le casting de jeunes recrues, encadré par de légendaires pointures du cinéma de genre (Michael Ironside, Clancy Brown, Marshall Bell…) qui jouent les leaders à poigne à l’écran comme en coulisses, se limite à des visages lisses, relativement inconnus – du moins à l’époque de la sortie du film – et dessinés selon ce vieux schéma californien de la frime branchée qui a toujours irrigué la plupart des productions Darren Star (genre Melrose Place ou Beverly Hills, dont sont d’ailleurs issus certains membres du casting). Dès la scène d’introduction, où un cours d’instruction civique consiste à les sensibiliser à l’importance de la force brute et de la citoyenneté, les jeux sont faits et le regard du spectateur se met fissa en alerte. Tout le bétail humain visible à l’écran suinte les contours d’un vicieux spot de propagande pour jeunesses hitlériennes, d’un Johnny Rico (Casper Van Dien) singeant au premier degré le Big Jim proto-aryen (yeux bleus, mâchoire carrée, coiffure au millimètre…) jusqu’à une Carmen Ibanez (Denise Richards) en Barbie de luxe aussi studieuse que bêtement souriante, en passant par le salaud Zander (Patrick Muldoon) qui prône fièrement la loi du plus fort et la très physique Dizzy Flores (Dina Meyer) en incarnation féministe de l’idéal riefensthalien. A noter que cette dernière est pour Verhoeven un repère-clé : pas seulement l’énième preuve de son goût pour les héroïnes fortes, mais surtout le seul personnage crédible, creusé et attachant du film, à la faiblesse vite identifiée (elle est amoureuse de Johnny), et dont la mort glaçante et les funérailles militaires offrent au film ses seuls instants d’émotion « épaisse ». Une légère faute de goût dans un film aussi enragé ? Non, plutôt un calcul sacrément brillant : à peine les funérailles achevées, l’apparition édifiante de Carl Jenkins (Neil Patrick Harris), ancien ami lycéen devenu stratège télépathe en uniforme S.S, fait soudain froid dans le dos.

Ce personnage, déjà inquiétant et ambigu dès les premières scènes du film, sert à Verhoeven d’éclairage décalé sur ce qui guide et ce qui attend cette chair fraîche jugée « idéale ». Au début, question identification, tout est fait pour que ça coince avec lui : il utilise son savoir technologique pour humilier publiquement l’un de ses amis, il drague n’importe quelle fille qui croise son chemin avec une insistance de gros vicelard (l’acteur avait déjà tout ce qu’il fallait pour incarner plus tard « the legendary Barney Stinson » dans la série How I Met Your Mother !), il possède des dons de télépathe (la scène des « cartes à deviner » est ici inspirée des expériences du parapsychologue Joseph Banks Rhine dans les années 50), il pratique la manipulation mentale sur son animal de compagnie (« T’inquiète pas, ça ne marche pas sur les humains… pour l’instant »), on en passe et des meilleurs… Son arrivée dans un long manteau nazi est donc un réveil brutal pour un public jusqu’ici diverti par ce qu’on lui met sous le pif, alors que l’horreur était déjà là, glaçante et perceptible dans chaque micro-détail du film. Si l’on revient aux premières scènes du film (celles qui décrivent la vie quotidienne des futures recrues), les preuves sont même effarantes. Lorsqu’un discours du professeur déclare à ses élèves « Je crains qu’aucun d’entre vous ne reconnaisse la vertu civique, même si elle vous sautait à la figure », Verhoeven casait l’image d’une bulle de chewing-gum qui explose au visage d’un personnage de dessin animé – quoi de mieux pour illustrer le conditionnement de ces jeunes et leur méconnaissance des enjeux ? Un peu plus loin, la dichotomie générationnelle explose au grand jour : les jeunes sont tous « parfaits » et entraînés à devenir clairvoyants, tandis que les parents, à l’exception des parents riches et contestataires de Johnny, sont tous estropiés et réduits à l’état de malvoyants – observez le professeur de biologie joué par Rue McClanahan. Durant ce même cours de biologie, l’étudiante la plus studieuse est prise de vomissements tandis que la supériorité de la race humaine est contestée face au schéma interne du « parasite », pourtant visualisé en amas de matières gluantes. Juste après, le match de football américain fait plutôt penser à des jeux du cirque agressifs et dépourvus de toute règle – hormis celle de cogner son prochain pour asseoir sa supériorité. Et enfin, lors du fameux bal de l’école où Zoe Poledouris (oui oui, la fille du grand Basil !) fait danser cette jeunesse anesthésiée sur une reprise de David Bowie, c’est la fin de ce 23ème siècle qui est préfigurée.

Cette scène du bal est aussi le premier point de bascule du récit. Verhoeven met alors fin à leur éducation et referme son piège par un formidable fondu enchaîné : on passe soudain d’un plan large sur de jeunes étudiants qui dansent et qui s’embrassent (avec plein de « All is fine » dans la chanson en fond sonore) à un drapeau militaire dont la figure de l’aigle ne dissimule rien de l’endoctrinement de ces idéalistes innocents et de ce qui va leur arriver (en gros, all will not be fine). La suite de ce « Melrose Space » vérolé de l’intérieur, on la connait : de la viande fraîche pour le broyeur (une réplique qui est d’ailleurs littéralement prononcée au détour d’une scène !), des jeunes corps idéalisés et lâchés dans des combats d’une violence insensée qui les verra se faire poignarder, éviscérer, couper en deux et réduits à l’état de steak haché par un ennemi aux arguments plus que tranchants. En somme, une jeunesse enthousiaste à qui un régime dictatorial a lavé le cerveau pour l’envoyer aux confins de la galaxie tirer dans le tas et se faire massacrer pour la bonne cause. L’effet ressenti est ici triple. Il y a d’abord le choc visuel devant de telles visions de sang, de viscères, de membres amputés et de troncs sans tête sur le champ de bataille, construites en écho direct aux souvenirs d’enfant de Verhoeven face aux visions d’horreur de la Seconde Guerre Mondiale. Il y a ensuite la sensation d’un monde faussement utopiste où cette illusion d’harmonie et d’égalité est sans cesse au prix d’une soumission à l’idéologie militaire. Au premier abord, tout est là pour faire croire à un futur où l’égalité raciale et sexuelle serait totale : à ce titre, la scène de douche collective (où l’on ne remarque ni gêne ni harcèlement) met à mal la question de l’identité sexuelle dans les rapports humains, et cette danse joyeuse de soldats noirs et blancs sur une chanson sudiste jouée au violon (I Wish I Were in Dixie) est à deux doigts de nous faire croire que l’esclavage a été relégué aux oubliettes. Sauf que Verhoeven, en bon trafiquant d’idées subversives qui aime aguicher son client pour mieux le mettre à genoux, a tôt fait de révéler l’envers du décor : le désir de citoyenneté ne tient sur une foi aveugle en l’idéal guerrier et le patriotisme belliqueux, l’instruction civique est ici guidée par une conscience de l’échec de la démocratie, et la violence se voit sans cesse assimilée en tant qu’autorité suprême qui résout tout.

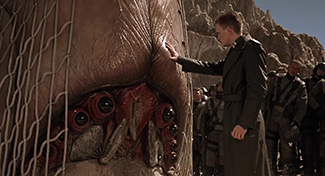

Le troisième effet ressenti est celui d’un monde futur où l’humanité, dévote et fanatisée jusqu’à plus soif, se heurte à un ennemi qui la surpasse – la scène du cours de biologie était déjà un prélude à ce constat. Si l’on essaie de réfléchir deux secondes sur ce qui pourrait constituer la force d’un régime politique « idéal » (on met les guillemets pour insister sur le double sens dangereux de cet adjectif), tout porte à croire que le rejet de l’émotion la plus fragile au profit de l’instinct le plus primaire serait déjà un début. D’où cette distinction infecte que le film installe d’entrée entre les « citoyens » et les « civils » (les premiers sont les seuls à pouvoir voter, enfanter, faire carrière, etc…), et celle, encore plus démentielle, entre la race humaine et son adversaire alien. Ce dernier – une armée d’arachnides géants sortis de l’imagination du prodigieux créateur d’effets spéciaux Phil Tippett – est moins le stade ultime de la « bête de guerre » que celui de l’« animal social », tellement dénué de fragilité et de sensibilité que son ennemi se retrouve dépassé avant de finir dépecé. Au détour de ces scènes de guerre au réalisme brutal, Verhoeven fait ainsi naître un décalage total entre la nature futuriste de l’ennemi (primitif et numérisé) et le ton patriotique de cette société future (primaire et désuet). La notion de « parasite », fatalement utilisée sous un angle xénophobe par ce régime dictatorial, se détache d’ailleurs souvent du cadre manichéen pour déborder sur les enjeux humains : d’abord soudés selon une chaîne d’amitié guidée par les sentiments (en gros, Dizzy désire Johnny qui désire Carmen que désire Zander), les recrues finissent séparées dès lors que l’ambition parasite tout, annihilant l’autonomie au profit du téléguidage, et rendant untel fatalement « étranger » à l’autre. Et en tant que « troufion », Johnny n’est rien de plus qu’une marionnette, un faux leader, un corps contrôlé par un « cerveau extérieur » (tantôt Carl le télépathe, tantôt Carmen la pilote). Lorsqu’il vide son fusil sur un arachnide, c’est tout juste s’il ne donne pas l’impression de tirer sur sa propre image.

« MORT AUX PARASITES ! »

C’est évidemment au prix de ce réalisme brutal et dérangeant que l’on évoquait plus haut que la guerre, d’abord capturée à des fins entristes de galvanisation, peut soudain révéler sa face la plus répugnante. Premier stade : la furia martiale qui caractérise le film met l’homicide et l’insecticide sur un pied d’égalité, créant le même effet de sidération envers l’équarrissage de la bidoche humaine et le mitraillage de la vermine arachnide. Deuxième stade : comme on est chez Verhoeven, il est assez facile de lire dans l’action pratiquée par les arachnides pour exterminer leur ennemi (en gros, percer et trancher) une évidente métaphore sexuelle, un peu comme un écho aux mutilations que ce gouvernement fasciste inflige aux esprits purs, et ce jusqu’à la découverte du stade terminal de cette « percée » (de gros insectes qui crachent des obus de plasma par leur cul et un brainbug lovecraftien qui perce le crâne humain avec son proboscis pour lui sucer le cerveau !). Troisième stade : pour un film de science-fiction connecté à tout un pan du film d’exploitation (les films des années 50 comme Them ! ou Attack of the Crab Monster ont été d’évidentes sources d’inspiration), ce festival de déchiquetages en tous genres déploie une puissance organique assez inhabituelle dans le genre, comme s’il fallait en revenir au réalisme le plus franc pour trancher avec l’aspect faussé – pour ne pas dire propret – des productions d’antan. On peut même supposer que Verhoeven avait dans sa ligne de mire une certaine tradition du film de destruction à grande échelle, où le désintérêt pour le facteur humain au profit des effets spéciaux était à lire comme de la poudre aux yeux. Vu l’actualité ciné du moment, on a tôt fait de se faire une petite idée du problème : si le sang des « victimes » (d’un côté comme de l’autre) ne coule pas, si la destruction de planètes et de civilisations entières se doit d’être vue comme une « opération propre » (c’est-à-dire amusante et sans effusion de sang), si l’élimination à distance de l’antagoniste doit être faite par des héros invincibles dont on se doit de savourer la propension à jouer du flingue en enchaînant les blagues, alors, pas de doute, Marvel et Star Wars auront gagné la guerre qu’ils ont eux-mêmes lancée. Résistant anar autant qu’authentique homme d’images, Verhoeven tordait ici cette logique par une idée maîtresse : détourner l’imagerie et l’impact des films de propagande, en particulier ceux tournés par Leni Riefensthal pour le régime nazi (Le Triomphe de la Volonté, sorti en 1935) et ceux de la guerre impérialiste américaine dont Starship Troopers se veut la réponse satirique par excellence.

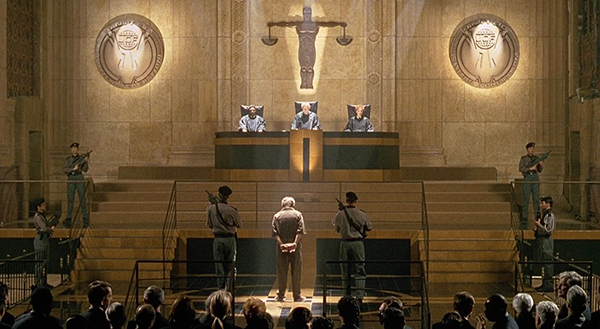

A travers cette narration binaire, divisée en deux parties qui isolent chacune un petit groupe de personnages, tout ce qui serait censé filer un orgasme à John Wayne et Joseph McCarthy, à savoir le militarisme et l’autoritarisme de la bannière étoilée, passe illico presto à la moulinette satirique. Commençons par la fin, lorsque la présence de « Carl le nazi » face au cerveau arachnide capturé réussit l’exploit de rendre les troupes en liesse moins humaines que la pauvre créature apeurée qu’ils encerclent – l’empathie que l’on a soudain pour cette dernière est précisément celle que le crétin impérialiste de base est incapable de ressentir. Avant cette scène-clé, l’audace aura surtout résidé dans la réappropriation détournée d’un grand nombre d’actualités réelles pour saloper la psyché ricaine. A un moment donné, les dix coups de fouet que reçoit publiquement Johnny pour avoir involontairement causé la mort d’un soldat renvoient aux six coups de canne infligés en 1994 par la police de Singapour au jeune américain Michael P. Fay, reconnu coupable de vandalisme sur des voitures. Un peu plus tard, le destin tragique d’un homme arrêté et exécuté se veut un signal d’alerte satirique sur le danger des jugements sommaires, de la justice expéditive et du recours à la peine de mort. Et peu après, l’un des survivants d’une attaque des Arachnides – incarné à l’écran par le producteur Jon Davison – hurle face caméra « The only good bug is a dead bug ! », ce qui renvoie à ce qu’une armée US guidée par sa peur de l’étranger a longtemps déclaré au sujet des Indiens d’Amérique ou des Japonais. L’Histoire, cet éternel recommencement… Enième torpillage, pas volé et bien visé, de toutes ces nations bêtes et méchantes qui préfèreront toujours cacher les aspects les moins reluisants de leur Histoire sous le paillasson et s’isoler ad vitam aeternam dans leur logique de l’erreur sans jamais faire l’effort de se remettre en question.

Parallèlement à tout cela, le contexte guerrier implique que tout acte de propagande vise à diaboliser toujours plus l’ennemi pour en justifier la destruction, et qu’importe si l’information donnée est vraie ou fausse. En cela, Verhoeven s’amuse, dès le début du film, à dupliquer malicieusement l’esthétique des films de propagande de la Seconde Guerre Mondiale – pas si éloignée de celle mise en place par CNN durant la guerre du Golfe – afin d’installer la seconde couche de lecture du film. C’est d’ailleurs la seconde fois après RoboCop que le cinéaste utilise la télévision sous un angle à la fois narratif et critique, comme pour installer une contradiction avec le récit et formuler une critique implicite du reste du film. Ou comment révéler la folie belliciste de cette société plus ou moins futuriste par une forme hyperbolique, quasi proche du grotesque, tout comme Showgirls exacerbait ouvertement sa peinture de Las Vegas en néo-Babylone par un abus de mauvais goût dégoulinant. Le spectateur est alors interpellé et séduit, comme pour participer à cette utopie fasciste et jouir du spectacle hardcore proposé pendant qu’un esprit malin lui révèle par petits à-coups l’envers du décor. Avec, en bout de course et en remplacement d’un message critique prémâché pour journalistes bobos, l’attaque la plus bénéfique qui soit contre le contrôle de la pensée : en aucun cas un spectacle doudou qui isole le Bien et le Mal dans des cases rassurantes, mais davantage un brûlot viscéral et métatextuel qui bloque son spectateur dans une position impossible à force de lui révéler sa nature de mouton de Panurge.

Bien conscients du fait que la situation actuelle des Etats-Unis n’était destinée qu’à empirer d’une année sur l’autre (la politique de l’actuel locataire psychopathe de la Maison-Blanche leur donne encore plus raison), Verhoeven et Neumeier auront fait le choix intelligent de ne pas conclure Starship Troopers, l’épilogue du film se résumant à un vulgaire clip digne de Fox News, où seuls la publicité pour de nouvelles armes et l’appel à poursuivre aveuglément le combat contre l’ennemi ont voix au chapitre. Le parallèle avec la télévision éclate ici dans une suite démente de reportages vidéo qui, l’un après l’autre, scannent toutes les métastases de la société. En vrac : on apprend aux enfants à tirer avec des armes lourdes, on filme une mère de famille jubilant devant la ferveur insecticide de sa marmaille (laquelle participe à l’effort de guerre en écrabouillant de simples cafards !), on regarde à la télé des procès expéditifs et des exécutions capitales (un homme, arrêté le matin, est condamné à mort l’après-midi sans jury ni procès, puis exécuté le soir en direct sur la chaise électrique), on pratique la censure sélective pour appuyer sa doctrine (les violences animales sont dissimulées à l’écran par des cartons tandis que les cadavres humains sont exhibés au grand jour !), on rend le débat public toujours plus abêtissant en s’agitant pour ne rien dire et en agressant physiquement son interlocuteur, et surtout, on affiche fièrement un « COUNTDOWN TO VICTORY » avant même que la guerre n’ait démarré. Voulez-vous en savoir plus ? Comme pour asseoir la lucidité de Verhoeven sur le caractère belliciste de la société US, Starship Troopers s’avère aujourd’hui plus que prémonitoire sur l’après-11 Septembre. Tout y est : l’impérialisme ricain comme origine du chaos (c’est ici l’installation d’une colonie d’extrémistes mormons en zone de quarantaine qui déclenche les hostilités), la destruction d’une mégalopole comme réponse meurtrière à cet impérialisme, la guerre nourrie plus par la vengeance irréfléchie que par la remise en question d’une politique conquérante, les bombardements aveugles et systématiques pour faire sortir l’ennemi de sa grotte, la capture finale d’un vieux cerveau arachnide qui avait déjà beaucoup de mal à se déplacer tout seul (qui a dit Saddam ?), les arachnides comme représentation anticipée de ces pouvoirs de mort ivres et tranchants de Daech, etc… L’Histoire était écrite, mais le signal d’alerte ne fut hélas pas entendu.

Chef-d’œuvre étourdissant, western ultime sur la conquête de l’Ouest, sommet d’humour farceur et libérateur sur une politique de pompier pyromane, sitcom perverse se muant peu à peu en jeu de massacre euphorique, énième assaut d’un corps étranger qui joue les morpions au cœur même de son propre organisme, miroir de nos sociétés occidentales où le citoyen domestiqué apprend son devenir « insecte » par la soumission et l’absence d’émotions, précis de SF prophétique tâchant la gueule de l’Amérique avec la merde indélébile qui l’attend, boussole géopolitique déréglée qui pousse à fond tous les curseurs interdits, orgie subversive qui prend la droite dure et la gauche pute en flagrant délit de bête à deux dos… Starship Troopers mérite tant d’éloges et de superlatifs qu’on finit par ne plus savoir comment en vanter la puissance. On peut éventuellement conclure en se demandant si, au vu de la hargne avec laquelle Paul Verhoeven ridiculise, fouette, tue et dépèce ses jeunes héros au sourire Colgate et aux répliques sacerdotales, il n’aurait pas fait le choix de choisir son propre film comme cible principale. Vision d’une œuvre génialement bipolaire et jusqu’au-boutiste, saisie d’un savant complexe de Frankenstein qui la force à se retourner scène après scène contre ses propres créateurs, et dans laquelle chaque choix artistique devient le signe d’un double jeu savamment orchestré en amont : les effets spéciaux révolutionnaires de Phil Tippett, la photo ciselée et protéiforme de Jost Vacano, le montage vicieux et diabolique de Mark Goldblatt, ou encore l’inoubliable partition tripale et martiale de Basil Poledouris. Osons le dire : on n’aura jamais fait plus violent, plus subversif, plus radical que Starship Troopers dans le dérèglement entriste de la propagande moderne. Il s’agit surtout d’une date qui nous pousse à croire que ce genre de film n’existait pas avant et qu’il n’existera plus après. Réjouissons-nous donc de pouvoir le revoir en boucle et de propager son existence aux non-initiés (voilà bien la seule propagande qui vaille le coup aujourd’hui !), histoire de rester alerte à chaque fois que l’idiocratie, la guerre, le totalitarisme, la pensée unique et la bête immonde exhiberont à nouveau leurs couilles puantes sur cette foutue planète.

1 Comment

Ce film ne vieillit vraiment pas. Chaque nouveau visionnage révèle quelque chose de neuf.

Il y a un épisode de la saison 3 de Black Mirror ( men against fire ) qui explore un peu les même thèmes mais en prémaché. (Peut être que je me trompe, je l’ai vu il y a longtemps)

Très bon décryptage !