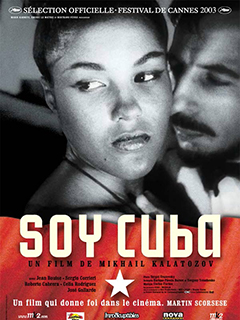

REALISATION : Mikhail Kalatozov

PRODUCTION : ICAIC

AVEC : Luz Maria Collazo, José Gallardo, Raul Garcia, Jean Bouise, Sergio Corrieri, Celia Rodriguez, Roberto Garcia York, Alberto Morgan

SCENARIO : Enrique Pineda Barnet, Evgueni Evtouchenko

PHOTOGRAPHIE : Sergueï Ouroussevski

MONTAGE : Nina Glagoleva

BANDE ORIGINALE : Carlos Farinas

ORIGINE : Cuba, URSS

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 1964

DUREE : 2h15

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Dans le Cuba de Batista, Maria est en réduite à se prostituer dans des clubs fréquentés par de riches clients américains afin de contrer la misère. Elle cache cette dure réalité à son jeune fiancé, jeune vendeur de fruits… Pedro travaille dans les champs de cannes à sucre. Au moment d’une récolte qui s’annonce fructueuse, le propriétaire des terres lui annonce que sa maison et des terres ont été vendues à une société américaine… À l’université de La Havane, Enrique fait partie d’un jeune groupe d’opposants au régime de Batista. Il s’apprête à assassiner un policier, mais au moment fatidique, le courage lui fait défaut… Dans la Sierra Maestra, Mariano et sa famille vivent pauvrement. Après avoir accueilli un jeune soldat luttant aux côtés de Castro, Mariano et sa famille sont bombardés sans raison apparente par les forces aériennes de Batista…

Martin Scorsese l’avait bien dit : si l’on avait su en 1964 que Soy Cuba existait, l’Histoire du cinéma n’aurait pas été la même. Cette phrase n’a rien d’une hyperbole. Il y a des films qui marquent, il y a des films qui bâtissent de nouveaux jalons pour le 7ème Art, et il y a des films surnaturels qui relèguent le reste de la production – antérieure et postérieure – aux oubliettes. Soy Cuba, à bien des égards, est un météore. Du genre qui aura voyagé pendant trop longtemps dans les lointaines galaxies de l’oubli avant de réapparaître trente ans plus tard dans toute sa puissance poétique et visuelle. On ne peut que s’agenouiller devant Martin Scorsese et Francis Ford Coppola, qui, dès leur découverte du film en 1992 au festival de Telluride, auront tout fait pour hurler son existence au monde entier. Pure justice qui aura contribué à rappeler aux cinéphiles le génie absolu du cinéaste soviétique Mikhail Kalatozov. Car à l’époque, le nom de celui-ci restait en partie associé à un régime soviétique dont il fut l’un des hauts fonctionnaires (il dirigea le ministère du cinéma de l’URSS entre 1946 et 1948). C’est pourtant dès la période de dégel stalinien que le cinéaste se libéra enfin, signant alors un chef-d’œuvre lyrique, Quand passent les cigognes (Palme d’Or en 1958), qui sera à l’époque le seul film soviétique à traverser les frontières. Suivront ensuite trois longs-métrages qui, hélas, passeront plus ou moins inaperçus. C’est toutefois Soy Cuba qui, en 1964, aura droit au pire destin : jugé trop ambigu par le régime de Brejnev, le film ne sera jamais distribué, condamné à prendre la poussière sur une étagère en attendant d’être exhumé.

SOLEIL TROMPEUR

On désigne souvent Milhail Kalatozov comme le chef de file de la « Nouvelle Vague soviétique », amorcée par l’arrivée au pouvoir de Nikita Khrouchtchev en 1955. Ce n’est pas faux si l’on s’en tient à la pure chronologie : si Quand passent les cigognes fut le déclencheur de cette période fleurissante en 1957, Soy Cuba en sera malgré lui le fossoyeur en raison de sa distribution avortée en 1964. Et pourtant, rien ne laissait penser que ce film allait connaître un tel destin. Il faut même dire que l’ambition de Kalatozov sur ce film avait tout pour ravir les autorités : en gros, refaire Le Cuirassé Potemkine sous les tropiques de Cuba ! Une idée qui en rappelle curieusement une autre, à savoir la désillusion vécue par Sergueï Eisenstein en allant tourner au Mexique l’inachevé Que viva Mexico ! entre 1930 et 1932. Kalatozov, lui, réussira précisément là où Eisenstein avait échoué : s’aventurer dans un pays étranger pour y décrire les mutations idéologiques ne pouvait passer que par une connaissance en amont du pays et de son Histoire. D’où la présence du poète russe Evgueni Evtouchenko au scénario : envoyé à Cuba en printemps 1961 comme « poète correspondant » pour la Pravda, ce dernier passera six mois à visiter le pays et ira même jusqu’à converser avec Fidel Castro. Lorsque lui et Kalatozov reviendront à Cuba en octobre 1962, ils seront les témoins de l’échec de la révolution cubaine, ce qui leur donnera l’idée de faire un film en quatre parties, traçant le chemin menant du désespoir prérévolutionnaire à la lutte armée.

Enrichi encore davantage par l’apport du romancier cubain Enrique Pineda Barnet, le scénario peut donc se décrire comme une sorte d’agenda idéologique. Première étape : Maria, une jeune femme, monnaie son corps dans des palaces et des clubs fréquentés par de riches américains. Deuxième étape : Pedro, un vieux paysan, est expulsé de sa plantation de canne à sucre suite à la vente de ses terres à une compagnie américaine. Troisième étape : Enrique, un étudiant sensibilisé aux idées castristes, se confronte à la dure réalité de l’activisme jusqu’à épargner par manque de courage la vie d’un militaire qu’il était chargé d’abattre. Quatrième étape : Mariano, un maquisard, rejoint la lutte armée de Fidel Castro après le bombardement de sa maison. On évolue donc des miséreux sans désir de révolte jusqu’aux maquisards en pleine guérilla : le tracé propagandiste a le mérite d’être limpide. Mais au final, en raison d’une préproduction de plusieurs mois qui poussera Kalatozov et son équipe technique à découvrir Cuba en profondeur, le film ne ressemblera pas tout à fait à ce qu’il aurait dû être et créera une polémique en raison de son ambiguïté autour de la représentation de la société cubaine de Batista. Une impression pour le coup assez faussée (on y reviendra plus bas), mais qui sera fatale dans le rejet massif du film lors de sa première projection cubaine en 1964.

Kalatozov croyait-il réellement dans l’utopie d’un monde positivement transformé par l’idéologie communiste ? La question demeure. Mais au vu de ce qu’est Soy Cuba, tant sur le plan formel que sur le versant narratif, il est évident que sa foi centrale résidait dans la capacité de l’image à transfigurer la réalité, voire dans l’aptitude du cinéma à pouvoir inventer la vie. Dans son ambition à reconstituer la genèse de la révolution cubaine qui mènera au renversement du régime de Battista et à la victoire de la guérilla castriste, Kalatozov fait d’abord mine de reprendre les contours du cinéma de propagande. Au premier regard, la démonstration semble sinon obsolète, en tout cas sommaire sur le terrain idéologique. Mais si le film se veut clairement une ode à la révolution, il en contourne tous les écueils par une mise en scène qui ne vise pas à démontrer mais à montrer. Ne pas marteler un discours idéologique, mais plutôt illustrer chaque action par un amas de trouvailles. Soy Cuba est en cela un cas unique : le spectacle de la caméra – laquelle est évidemment l’acteur principal du film – devient source de poésie et de lyrisme, tous deux portés à incandescence. On a même la sensation de voir un film hors du temps et de l’espace, qui abolit les lois cartésiennes à force de réussir à s’en affranchir, signe d’une liberté que le film prône à travers ses splendides images. Dès le générique de début, on reste sans voix : une caméra qui part du ciel et surplombe les rivages pour finir par voler au-dessus de la jungle cubaine dans un magnifique travelling aérien. Vient alors LA question que l’on va se poser non-stop pendant 2h15 : comment a-t-on pu tourner un plan pareil avec aussi peu de moyens ?

LUNE ROUGE

La liste des plans impossibles à recenser serait ici bien trop longue à écrire. On mentionnera cependant le moment le plus impressionnant, à savoir cette longue procession funéraire qui clôture le troisième segment du récit et où la caméra semble littéralement voler, adoptant des plongées et des positions astrales dont on ne parvient pas à dessiner clairement la mise en place. Epaulé par ce chef opérateur totalement fou qu’était Sergueï Ouroussevski (à qui l’on devait déjà les étourdissantes prouesses techniques de Quand passent les cigognes), Kalatozov reprend ici à sa sauce les travaux lyriques et scénographiques d’Eisenstein, et les fait passer au niveau supérieur en donnant à sa caméra une dimension quasi démiurgique à la Orson Welles. Le plus fort, c’est que ses audaces formelles n’ont ni modèle ni équivalent. On n’avait jamais vu ça avant, et on n’a jamais revu ça depuis, y compris dans des films acquis au parti pris kamikaze du plan-séquence unique (citons L’arche russe d’Alexandre Sokourov). Mais qu’implique réellement cette mise en scène totalement libre ? Une simple propension à l’épate ? Certainement pas. Kalatozov fait d’abord virevolter sa caméra pour accentuer le va-et-vient au sein de son écriture cinématographique (à la fois très libérée et très rigoureuse), et lui confère un rôle capital : incarner l’hédonisme. Un hédonisme avant tout formel, et non idéologique.

Histoire de saisir ce qui a pu gêner les autorités soviétiques, on admettra que le premier segment du film avait de quoi dérouter. Pour évoquer la corruption sous la dictature de Batista, le film choisit de démarrer par une vue idyllique des rivages cubains, se poursuit par une fête tourbillonnante sur le toit d’un immeuble de La Havane, et développe enfin la majorité de son action en filmant une autre fête où de riches américains dansent en boîte de nuit avec des prostituées. Entre l’expression poétique des valeurs culturelles d’un pays et le tableau exaltant d’un Cuba transformé en lupanar de l’Occident (on n’est pas loin de La Dolce Vita de Fellini), avouons qu’il y a de quoi s’interroger sur le caractère critique du film. Or, c’est en se focalisant sur le personnage mélancolique de Maria (la prostituée) que Kalatozov inverse soudain le point de vue, embrayant sur la vision d’un prolétariat cubain en plein désespoir, ballotté à gauche et à droite selon le bon vouloir du capitalisme triomphal. D’où ce vertige total de la mise en scène, qui ne cesse de virevolter et d’accompagner Maria dans l’architecture du club, avant de faire de même avec son client (joué par l’inattendu Jean Bouise) qui finira par se perdre dans un bidonville boueux et labyrinthique. Le même procédé se répercutera sur les trois autres segments, laissant la caméra abuser à loisir des décadrages et des perspectives déformées pour mieux accompagner le chaos intérieur de ses protagonistes. Rien de gratuit là-dedans, juste le désir de contrer un réalisme social déjà fatigué par une dilatation de l’espace sous l’effet du grand angle.

Accompagnant les extrémités de chaque segment, la voix off de l’actrice Raquel Revuelta devient celle de l’âme cubaine (« Je suis Cuba ») qui invite son audience à poser un autre regard sur ce qui la caractérise. On notera que ce regard est assez ironique, invitant à déceler de la beauté dans les contrastes, à l’image de la photo d’Ouroussevski qui traite le format noir et blanc avec un art consommé du contraste (voyez comment ces sublimes forêts de palmiers ont l’air littéralement brûlées par la lumière du soleil). De temps à autre, l’image va même jusqu’à se brouiller, à tendre vers l’aqueux, comme si nos orbites se mettaient soudain à fondre. Rien de mieux pour capturer la vision subjective d’un Enrique mortellement touché au thorax pendant une confrontation armée avec la police, ou pour incarner la mémoire fragile du vieux Pedro qui se remémore les plus beaux souvenirs de sa vie. Kalatozov laisse également une grosse part du gâteau à la symbolique, comme cette colombe touchée par balle (que l’on brandit dans un défilé contestataire) ou ces tracts révolutionnaires lâchés du haut d’un immeuble (lorsqu’ils voltigent dans les airs, on dirait presque des nuages). Sans oublier une séquence mémorable qui suit la marche des étudiants communistes le long d’un vaste escalier sur une place de La Havane – une sorte de refonte bien plus virtuose de la scène des escaliers d’Odessa dans Le Cuirassé Potemkine.

L’héritage laissé par Soy Cuba apparaît de plus en plus considérable à chaque vision. Pas la peine de décrypter l’évolution du 7ème Art depuis 1964 pour en prendre le pouls, puisque sa maîtrise visuelle et son inventivité ont eu la malice d’être déclinées dans la plupart des créations filmiques jugées « révolutionnaires » qui auront suivi sa redécouverte en 1992. A titre d’exemple, ce cher Paul Thomas Anderson, toujours prompt à vouloir se placer sous influence de ses prédécesseurs, n’a pas manqué de décalquer l’une des trouvailles d’Ouroussevski pour une scène précise de Boogie Nights (souvenez-vous de ce plan où la caméra suit une porno-star jusqu’au fond d’une piscine…). Même le génial Alfonso Cuaron doit une large partie de ses plans-séquences les plus vertigineux (ceux de Gravity et des Fils de l’homme en particulier) à cette hallucinante maîtrise scénographique, pour le coup sans égal. Kalatozov, de son côté, n’aura jamais pu se remettre de l’échec de Soy Cuba. Peu après, en 1969, il tournera un dernier film, La tente rouge, coproduction italo-russe avec Sean Connery, Claudia Cardinale, Peter Finch et Nikita Mikhalkov, qui se soldera elle aussi par un bide commercial absolu. Il n’aura jamais eu la chance d’assister à la résurrection planétaire et élogieuse de son chef-d’œuvre russo-cubain, plus de vingt ans après son décès en 1973. Une pièce maîtresse du 7ème Art dont la surprenante destinée refléta finalement son propre sujet : contempler la lumière après avoir subi trop longtemps le crépuscule.

3 Comments

Jamais lu plus bel hommage à ce chef-d’oeuvre!!! Bravissimo!

…et à propos du « moment le plus impressionnant, à savoir cette longue procession funéraire qui clôture le troisième segment du récit et où la caméra semble littéralement voler, adoptant des plongées et des positions astrales dont on ne parvient pas à dessiner clairement la mise en place » j’ai souvent pensé à une similitude avec une séquence de la dernière tentation du Christ: Scorsese qui a bien disserté sur Soy Cuba, s’en est peut-être inspiré!!!!??? Nan? https://www.youtube.com/watch?v=wPh1Wp-b8uU et https://www.youtube.com/watch?v=0M5UzWsRljI mais çà n’engage que moi!!!

Bonsoir, merci pour cet article qui rend merveilleusement hommage à un film éblouissant ! Petites précisions : il me semble que lorsqu’il a été réalisé ce n’ait pas encore Brejnev mais Khrouchtchev, et le dégel aussi c’est cette période de Khrouchtchev non de Staline (qui je crois mort en 53)…Merci en tous les cas.

Bonjour,

Pour information, Brejnev a été président de l’Union Soviétique à deux reprises, la première étant de 1960 à 1964 (c’est durant cette dernière année que « Soy Cuba » a été réalisé). Quant au dégel stalinien que je mentionne, j’évoque le moment où Kalatozov réalisait « Quand passent les cigognes », c’est-à-dire en 1958, et cette année fait partie de la période qualifiée de « dégel stalinien », sous l’impulsion de Nikita Khrouchtchev, qui s’est étendue sur près de dix années à partir de la mort de Staline en 1953.