REALISATION : Richard Kelly

PRODUCTION : Cherry Road Films, Darko Entertainment, Universal Pictures, Wild Bunch

AVEC : Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar, Seann William Scott, Mandy Moore, Justin Timberlake, Miranda Richardson, Nora Dunn, Wallace Shawn, John Larroquette, Lou Taylor Pucci, Bai Ling, Jon Lovitz, Cheri Oteri, Kevin Smith, Christophe Lambert

SCENARIO : Richard Kelly

PHOTOGRAPHIE : Steven B. Poster

MONTAGE : Sam Bauer

BANDE ORIGINALE : Moby

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Comédie, Science-fiction, Thriller

DATE DE SORTIE : 7 décembre 2007 (Etats-Unis)

DUREE : 2h24

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Californie, 2008. Une attaque nucléaire a précipité l’Amérique dans la 3e Guerre Mondiale. Face à la pénurie de carburant, la compagnie Treer élabore un générateur d’énergie inépuisable, qui altère la réalité et va bouleverser les vies de l’acteur Boxer Santaros, de l’ex-star du X Krysta Now et des frères jumeaux Roland et Ronald Taverner, dont le destin se confond avec celui de l’Humanité toute entière…

C’est un monstre tentaculaire, une satire ahurissante, un jeu de l’oie géant dans un L.A. schizo, un film-fleuve qui ramasse les débris d’un chaos postmoderne… Et Richard Kelly réinventa l’Apocalypse…

« This is the way the world ends.

This is the way the world ends.

This is the way the world ends.

Not with a bang but with a whimper. »T.S. Eliot

Il s’agit là des quatre dernières phrases d’un poème intitulé The Hollow Men, dont la signification, modifiée dans le film par Richard Kelly, donne une vision désormais perceptible de ce qu’il est convenu d’appeler le futur : un chaos sans nom, où la division des entités génère une crise dont la mauvaise gestion conduit au désastre le plus total. Mais est-ce vraiment le futur ? Bien sûr que non. Nous y sommes déjà, à l’instar de ce qu’un cinéaste comme Andrew Niccol illustrait dans Bienvenue à Gattaca : le curseur du temps a beau être sans cesse repoussé, la science-fiction n’est finalement que le reflet de nos propres angoisses. Une idée qui se vérifie au centuple dans le deuxième film du réalisateur culte de Donnie Darko : un authentique thriller futuriste que Kelly souhaitait bâtir comme une réponse directe et satirique au Patriot Act, au terrorisme et à la façon dont les Etats-Unis voient le monde, et dans lequel la multitude de thèmes d’actualité (sécurité intérieure, paranoïa ambiante, énergies alternatives, vente d’armes, partis politiques en conflit, libertés individuelles, pornographie, etc…) servirait à garnir le tableau d’une Amérique gorgée de contradictions en tous genres. De la part d’un cinéaste désormais connu pour complexifier ses intrigues par un agrégat d’éléments schizoïdes et/ou nourris à la culture populaire, le pari ne pouvait que susciter une nuée d’espoirs démesurés.

La réception désastreuse du film au festival de Cannes en 2006 aura suffi à détruire ces espérances : après avoir vu son film hué et vilipendé par la critique internationale (la quasi-totalité des journalistes criant à l’ovni incompréhensible et grotesque), Richard Kelly fut contraint de retourner en salle de montage pendant près d’un an, pour finir par couper près de 40 minutes de métrage. Ce qui, malgré tout, n’aura pas empêché le projet de devenir l’un des plus gros bides de tous les temps (à peine 300 000 dollars de recette pour un budget de 18 millions !) et de ne pas bénéficier de sortie européenne dans les salles obscures. Un parcours chaotique, mais prévisible, tant Southland Tales appartient aux films impossibles à ranger dans une case et incapables de créer le consensus, tant critique que public. Et comme les œuvres fonctionnant sur l’excès et le foisonnement ne peuvent susciter rien d’autre que l’accord (au mieux) ou le rejet (au pire), il sera permis de voir dans les reproches du trop-plein d’ambition adressés à Richard Kelly qu’une simple vue de l’esprit. A vrai dire, si l’on souhaite relever une ambition au cœur de ce monstre tentaculaire de 2h25, c’est cette façon d’aborder un sujet d’actualité sous une forme outrancière, barrée et novatrice. Et le résultat, aussi déroutant soit-il, forme à l’arrivée l’un des films américains les plus importants de ce début de millénaire. Explications…

FRIENDLY FIRE

L’histoire ? On s’accroche, parce que ce n’est pas simple… Suite à une attaque nucléaire terroriste sur la ville d’Abilene au Texas, l’Amérique entra dans la 3ème guerre mondiale et manqua de sombrer dans le chaos le plus total : les états devinrent indépendants, la politique sécuritaire du pays fut renforcée, et divers mouvements contestataires firent leur apparition (dont celle des néomarxistes) afin de lutter contre le pouvoir en place. Pour ne rien arranger, au cours de la guerre, les interventions armées des Etats-Unis au Moyen-Orient ont entrainé la limitation des importations de pétrole. Du coup, au vu de la nécessité de trouver un nouveau carburant auprès des énergies alternatives, un scientifique ultra-controversé, le Baron von Westphalen (Wallace Shawn), inventa le « fluide karma » : un générateur d’énergie inépuisable capable de canaliser les flux de l’océan et de créer ainsi un vaste réseau électrique sans fil pour alimenter les machines à distance. Sauf que cette technologie n’aura pas manqué d’altérer inexorablement le mouvement de rotation de la Terre, provoquant ainsi une faille dans le continuum spatio-temporel qui perturbe la stabilité des comportements humains. C’est dans ce contexte de chaos inexorable que divers personnages sont amenés à se croiser, emportés dans une lutte impitoyable entre deux factions politiques. D’un côté, un parti conservateur dont la quête obstinée de pouvoir (les élections approchent) passe par la création du système USIDent, véritable machine de guerre orwellienne dirigée par l’épouse du vice-président (Miranda Richardson) et chargée de placer le cyberespace sous surveillance fédérale. De l’autre, les nombreux groupuscules néomarxistes établis dans Venice Beach, bien décidés à déclencher une révolution et à discréditer USIDent par tous les moyens possibles : créer de faux meurtres impliquant des stars liées au pouvoir en place, truquer les élections par un système d’empreintes récupérées sur des pouces sectionnés, révéler au grand jour les effets terrifiants du fluide karma d’après les tests effectués sur des cobayes militaires en Irak, etc…

Après, ça se complique : ce vaste tableau apocalyptique va vite s’éparpiller en plusieurs sous-intrigues où les personnages vont se multiplier. Tout part en réalité de Boxer Santaros (Dwayne Johnson), célèbre acteur lié au parti républicain, qui disparait un jour sans laisser de traces pour être finalement retrouvé, trois jours plus tard, errant dans le désert du Nevada. Désormais frappé d’amnésie, il devient l’amant de Krysta Now (Sarah Michelle Gellar), une porno-star non dénuée d’engagement politique et contestataire, avec laquelle il rédige un scénario de film (intitulé The Power) qui prédit la destruction du monde. Pour couronner le tout, l’officier de police Roland Taverner (Seann William Scott), chargé de familiariser Boxer avec les techniques de police pour les besoins de son futur film, sent lui-même que quelque chose ne tourne pas rond : son reflet dans le miroir n’est pas synchrone, il semble lui aussi frappé d’amnésie, il n’a pas ressenti le besoin d’aller aux toilettes depuis plusieurs jours, et l’existence d’un double appelé Ronald ne manque pas de susciter en lui de multiples questions. Tout ce joli petit monde, égaré entre les plages ensoleillées de Venice Beach et la modernité futuriste du centre de Los Angeles, suit une voie joyeusement éclatée dont le narrateur, Pilot Abilene (Justin Timberlake), joue aussi le rôle de médiateur omniscient sur les événements : blessé par une grenade lancée par un soldat de son unité en Irak (ce qui lui a valu une large cicatrice sur la partie gauche du visage), ce vétéran de guerre s’est reconverti en dealer de fluide karma, lequel est devenu le nouvel opium pour ceux n’aspirant plus à aucun avenir et désireux d’attendre patiemment la fin du monde. Et tandis que le conflit entre libéraux et conservateurs tend à conduire la société au bord de l’abîme, il apparaît que le Baron est à l’origine de ce conflit (il souhaite dominer le monde en provoquant la destruction réciproque des deux camps) et que la trame du film que nous regardons semble bel et bien suivre exactement celle du scénario écrit par Boxer.

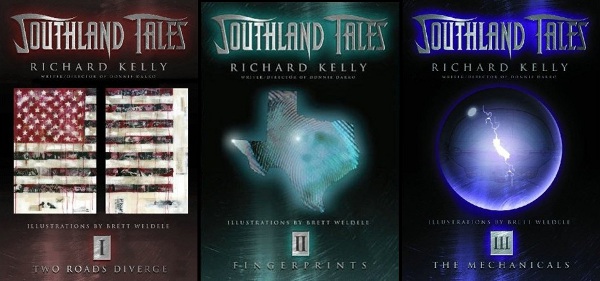

Que l’on puisse réussir ou non à trouver pied dans cet hallucinant chaos scénaristique dès la première vision, une évidence frappe d’emblée les yeux du cinéphile : de la même manière que Donnie Darko (semi-échec à sa sortie, rappelons-le) était devenu culte tout au long de son exploitation en DVD, Southland Tales n’est pas une œuvre facile d’accès, et c’est ce qui en fait sa spécificité. Certes, le film comporte suffisamment d’enjeux, de détails et de sous-intrigues cachées pour donner envie d’être visionné en boucle, mais ce serait un peu réducteur de se contenter de cela, tant Richard Kelly n’aime rien autant que les films qui hantent et capturent l’esprit de ceux qui les regardent, quitte à les perdre ou à les noyer sous un océan d’incertitudes. Dans le cas de ce second film, cette idée du « chaos total », tant narratif que graphique, se révèle totalement justifiée, puisque l’univers du film n’évoque rien d’autre qu’un cadre éclaté dont les morceaux s’éparpillent pour mieux se rentrer dedans. A la réflexion, le but pouvait être de développer un amas d’enjeux et d’intrigues aux ramifications multiples, dont le spectateur serait autant le témoin que l’enquêteur, égaré dans un dédale fascinant et cotonneux. En outre, afin de clarifier un peu mieux les enjeux de son récit-fleuve, le cinéaste en a profité pour rédiger trois bandes dessinées composant les trois premiers chapitres de l’intrigue (le film étant divisé en chapitres IV, V et VI). Ne pas croire que Kelly s’est pris pour George Lucas au point d’envisager l’apparition future d’un autre « préfilm » narrant les origines de ce bazar absolu, puisque l’intérêt se révèle finalement autre : proposer à travers un autre média un élargissement de l’œuvre, le film offrant un bref résumé des origines de l’intrigue le temps d’un prologue informatisé et résolvant l’ensemble des enjeux narratifs lors de son dénouement final. Pour ceux qui seraient désireux de trouver plus d’indices sur l’ensemble des ramifications du récit ayant amené à la situation détaillée dans le synopsis du film, la lecture des trois volumes peut faire figure d’outil précieux, au même titre que l’anthologie Animatrix fourmillait d’informations qui venaient renforcer la portée de la trilogie cybernétique des frères Wachowski. Fin de la parenthèse.

WARHOL SUCK MY DICK

Etant donné que le cinéma de Richard Kelly peut généralement se définir par l’amas de références culturelles et branchées, il est finalement assez simple de définir Southland Tales. Histoire de ne pas être trop largué devant ce qui pourrait ressembler à un pétage de plomb sur pellicule (ce qui justifie les réactions outrées que le film peut provoquer), on pourra y voir une sorte de bulle trash-pop qui, à travers le principe de l’uchronie (le récit se déroule dans un 2008 en pleine 3ème Guerre Mondiale), tente de prendre le pouls de l’époque contemporaine, cool et branchée au premier plan, triste et paranoïaque si l’on gratte le vernis des apparences. En outre, on distingue un grand nombre d’éléments empruntés aussi bien à Philip K. Dick (pour une vaste intrigue de thriller futuriste où les considérations métaphysiques se mêlent à la paranoïa et à d’obscurs complots) qu’à Andy Warhol (pour l’icônisation pop de l’Apocalypse). Le revisionnage incessant du film permet de dénouer les fils de l’ensemble : en profondeur, Southland Tales s’apparente à une enquête métaphysique couplée à une grosse farce bouffonne, chargée à ras bord de failles temporelles, de secrets ténébreux, de relectures bibliques et de personnages tous plus excentriques les uns que les autres. Au début, on perçoit surtout que Kelly s’est appliqué à reprendre des éléments relatifs à Donnie Darko : le thème galvaudé de l’Apocalypse revisité sous un angle décalé et prophétique, une foule de personnages secondaires gravitant autour d’un protagoniste (Boxer) doté de dons prémonitoires, des plans-séquences musicaux où l’ensemble des personnages se confronte en un seul mouvement perpétuel (sur la bande-son, Moby prend ici la place de Tears for Fears), l’émission télévisée vue comme un média potentiellement débile et flippant (les débats « pénétrants » des hardeuses remplacent ici les stupides vidéos prosélytes du gourou joué par Patrick Swayze), et surtout, un goût évident pour les freaks dans tous les sens du terme.

Faut-il y voir la patte d’un auteur se réappliquant à refaire sans cesse le film qui a fait son succès, mais sous un autre angle, peut-être plus décalé et moins accessible ? Si l’on valide cette hypothèse, on s’égare sur une fausse piste. Donnie Darko captait en son sein le pouls de l’adolescence et la mélancolie qui s’en dégageait, alors que Southland Tales serait plutôt le tableau pince-sans-rire d’une Amérique nourrie par la peur et le chaos. Qui plus est, ce deuxième long-métrage est quasiment le négatif du précédent : nous ne sommes plus dans les années 80 mais dans le monde d’aujourd’hui (même si le futur décrit par Kelly est une relecture satirique de ce début de millénaire), les enfants plein d’espoir de Donnie Darko sont devenus des adultes désabusés et trahis par leurs illusions, les gamines qui dansaient autrefois sur Duran Duran sont devenues des stars du porno ou des femmes politiques vendues aux idéologies fascistes, et même les croque-mitaines ont désormais visage humain en plus de ne pas chercher à se cacher une fois la nuit tombée. C’est la fin des illusions. Seul le désir d’atomiser l’american way of life ne s’est pas évaporé. A vrai dire, il aurait même empiré, la crainte de mourir n’étant désormais plus une raison suffisante pour partir en révolte contre le système, et l’individualisme étant devenu le prolongement logique du capitalisme. Un monde au bord du gouffre qui n’a plus que les apparences pour cacher sa vacuité, à tel point que le cynisme glam se soit peu à peu répandu sur toutes les strates de la société, qu’elles soient politiques, sociales ou économiques.

Selon les propres dires de Richard Kelly, le terme Southland Tales serait un terme d’argot uniquement utilisé par les médias pour décrire la Californie du Sud. On imagine donc aisément que, pour le cinéaste, une telle appellation ne peut que se rattacher par défaut à des micro-histoires dont chacune opérerait un zoom massif sur l’ensemble du tableau. Pour autant, Southland Tales n’a pas vraiment de vocation entomologiste, et ne prétend pas faire une analyse de ce qu’il serait convenu d’appeler le chaos généralisé. Au lieu de cela, les moyens du cinéma sont privilégiés au détriment de ceux du documentaire : le format Scope donne ici au cadre de Los Angeles une ampleur inédite que peu de cinéastes ont su capter (hormis Michael Mann et Nicolas Winding Refn), le choix des plans larges donne à chaque cadre le relief d’un tableau doté de nombreux micro-détails à interpréter ou à décoder, le rythme de la narration empile des fragments d’intrigues sous la forme de poupées russes sans cesse confrontées et imbriquées les unes dans les autres, et l’esthétique du film, appuyée par la dimension sensorielle de la bande-son, donne à l’univers du film un look de pub léchée qui vire peu à peu au bazar glauque et protéiforme. Ce dernier adjectif est d’ailleurs important, étant donné que la mise en scène de Kelly renoue avec un désir rare d’expérimentation graphique, chaque support visuel étant là pour conférer un nouveau relief aux enjeux du récit. Par exemple, le choix du found footage pour la toute première séquence du film était inévitable : juste avant le plongeon définitif en plein chaos (schématisé par l’apparition d’un champignon atomique à l’imagerie post-11 Septembre), on tient là le seul moment du film à se réclamer d’un semblant de normalité, la suite des événements (des Américains qui jouent à s’éliminer ou à se mentir) n’étant que la variante névrotique de ce qui précédait (des enfants qui jouent paisiblement durant la fête Nationale).

Pour le reste, l’omniprésence de l’écran télévisé, aussi bien ceux des journaux d’information (eux aussi inondés de pubs et de flashs visuels) que ceux utilisés par USIDent pour ficher les gens, traduit un monde contemporain gangréné par l’image, laquelle abuse des raccourcis et influence les décisions jusqu’à envoyer le libre arbitre de chacun à la poubelle (Fox News est souvent visé). Preuve en est l’une des premières images du film, peut-être la plus puissante : en plein centre d’un trottoir désert et assombri de Venice Beach, une figurine de soldat se met à ramper sur le sol en tirant des rafales ici et là (en fait, une ampoule rouge qui fait du bruit). L’image suffit en tant que telle à éclaircir le projet de Kelly : capter les maux de l’Amérique d’aujourd’hui, en se focalisant sur des êtres qui, en plus de n’être que les pantins d’un système absurde, sont surtout figés dans leurs actes et incapables de se comprendre réciproquement. Détail du tableau : les flics sont chargés de maintenir l’ordre entre les différentes factions du système mais ont surtout pour mission de « traquer les nègres », les jeunes sont poussés par le gouvernement à s’engager dans le conflit irakien mais préfèrent se tourner vers le suicide pour éviter cela, les néomarxistes tentent de faire tomber le pouvoir en place mais avec une mauvaise interprétation des théories de Karl Marx, les truands punk disent soutenir l’idéologie contestataire mais passent le plus clair de leur temps à s’adonner à de ridicules concours de biture sur la plage, le capitalisme s’insère dans les strates les plus insidieuses de la société, y compris chez ceux qui le combattent (à savoir un groupuscule anarchiste dont la pérennité se définit à des liasses de billets, et un monde du porno dévoré par les impératifs du business plan), et plus généralement, des êtres qui, volontairement ou non, finissent par jouer double jeu sans s’en rendre compte. Avec toujours, au milieu de cet océan de plaies ouvertes, la présence du maléfique Baron qui tire toutes les ficelles de ce théâtre de l’absurde.

RUNNING ON KARMA

Même si le cinéaste ose jouer sur les détails incongrus, les personnages outranciers et les ruptures de ton permanentes, on aura rarement vu une peinture de l’Amérique aussi forte et aussi lucide, les codes de la comédie satirique étant là pour souligner l’absurde qui booste chacune de ces ramifications sociopolitiques. En cela, Richard Kelly mangerait presque du même pain qu’un Verhoeven nourri au poil-à-gratter agressif dans RoboCop ou Starship Troopers, dont il partage un grand nombre de points communs : à ce titre, impossible de ne pas souligner le rapprochement lors de la fabuleuse intro du film, qui, loin de se borner à n’être qu’une synthèse rapide des événements déroulés avant le début des festivités, schématise surtout le faisceau d’informations télévisées propres à l’ère du Web et du capitalisme, où l’information, ici relayée par de véritables archives vidéo intégrées dans la fiction, se voit encartée autour d’un ensemble de marques et de publicités (il faut y voir le logo du magazine Hustler tatoué sur un char militaire dégommant des Irakiens !). Dans son désir outrancier d’expédier un violent coup de shotgun dans les couilles de l’Oncle Sam, le cinéaste tend parfois à forcer le trait, ce qui peut au premier regard passer pour une faute de goût, voire pour un excès de zèle : à titre d’exemple, lors d’un message télévisé annonçant le renforcement du Patriot Act, Kelly se contente de montrer plein cadre une sodomie entre deux éléphants, et que dire de cette pub incroyablement débile, vantant à mi-chemin l’efficacité du fluide karma par l’intermédiaire d’une image similaire (à la seule différence que les éléphants sont ici des bagnoles dont le pot d’échappement se mue en pénis !). Délire fumiste ? Non, simplement le jusqu’au-boutisme d’un cinéaste ancré dans une démarche satirique où l’excès traduit le besoin de révéler l’insondable vacuité d’un système et d’alerter par des moyens détournés. Et en se perdant au cœur de cet excès de vulgarité et de branchitude, le spectateur n’a plus qu’une seule solution pour espérer retrouver une porte de sortie : guetter ce qu’il reste d’humanité chez ces êtres lézardés ou désincarnés, fusse-t-elle potentiellement perdue à force de les voir se manipuler les uns les autres, pris au piège d’un monde sous tension qui n’a de cesse que de les vider de leur énergie interne.

Du coup, c’est là qu’il convient de célébrer les efforts du casting, lesquels élaborent ici une tactique visant à amener l’archétype et/ou la caricature à révéler une profondeur inespérée. Les acteurs, tous à contre-emploi, montrent par la richesse de leurs performances que les apparences sont un leurre, ne serait-ce qu’en ce qui concerne le couple central formé par les inattendus Dwayne Johnson (alias The Rock) et Sarah Michelle Gellar : le premier démontre un don impressionnant pour jouer la perte de repères sous un angle comique et schizoïde, la seconde offre à un personnage de porno-star nunuche une profondeur insoupçonnée, mélange hallucinant de cynisme et de mélancolie. Il en est de même pour tous les autres : une Mandy Moore qui cassait là son image d’idole pop en jouant une fille à papa bourgeoise au vocabulaire très fleuri, un Justin Timberlake qui s’éclate en soldat défiguré et défoncé au fluide karma (ce qui vaut une séquence musicale d’anthologie avec des clones de Marilyn Monroe), un extraordinaire Seann William Scott qui sublime le rôle le plus complexe de tout le film (le Stifler d’American Pie s’étant mué en flic schizo au difficile parcours existentiel) et tout un tas de seconds rôles improbables (Jon Lovitz, Kevin Smith, Eli Roth, Bai Ling, Christophe Lambert…) qui apportent à chaque scène un degré de folie supplémentaire. Mais dans l’ensemble, outre la volonté réelle de l’ensemble du casting d’exploser l’image qu’ils renvoient contre un mur, ces rôles à contre-emploi forment un joli contrepoint avec l’atmosphère du film, à la fois ténébreuse et cotonneuse. Tous semblent bloqués dans ce monde dark et flashy, nourri à l’apocalypse ambiante, mais ce n’est qu’un leurre, tant ce qu’ils révèlent au fur et à mesure du récit suffit à faire basculer le récit vers des voies plus insidieuses, plus fascinantes. Et l’exploration des codes du fantastique en est le plus beau vecteur.

Comme dans son précédent film, le fantastique sert à Richard Kelly de catalyseur pour révéler la substance interne de ses personnages, et dans le cas de Southland Tales, l’utilisation et la représentation (toutes deux magistrales) du thème de la schizophrénie suffisent amplement à étayer cette thèse. Le personnage de Seann William Scott est le pivot de cette schizophrénie intérieure : dès lors que son reflet diffère de quelques secondes dans le miroir, c’est l’absence de réconciliation avec lui-même qui est symbolisée, ce qui le poussera donc à rechercher sans cesse son double à travers la ville. La faille temporelle, vue ici comme le déclencheur initial de cette duplicité (aussi bien que Roland/Ronald que chez Boxer/Jericho), aura fini par sectionner l’âme de l’être en deux entités distinctes, désormais égarées sur des routes divergentes, et dont la réunion scellera la fin des contradictions. En outre, la scène de discussion entre Roland et Boxer dans un café est déterminante : le premier révèle au second la complexité de l’esprit humain en révélant sa propension à avoir parfois plusieurs personnalités dans un même corps. Dans ce monde fascistoïde qui tend à uniformiser l’individu selon des règles définies par l’élite, comment l’individu peut-il se confronter à sa propre image, aussi bien celle qu’il véhicule que celle qu’il aspire à devenir ? La réunion finale des entités Roland/Ronald suffira à livrer une possibilité de réponse, le pardon réciproque conduisant ici à la fusion des images (le plan final).

Le combat d’un être humain pour retrouver sa véritable image n’est pas sans évoquer le parcours personnel de Sam Lowry dans Brazil, où Terry Gilliam filmait une quête de liberté sous la forme d’une ode au rêve et à l’imagination des artistes. Kelly, lui, ne reprend pas exactement le même processus de mise en scène par voie symbolique, même s’il mange finalement du même pain que Terry Gilliam : enragé et bouillonnant sous son enveloppe de gros divertissement exotique et branché, son film est autant un appel à la réunion des divergences qu’une satire impitoyable utilisant l’humour bouffon pour éviter l’apparition des larmes (celles-ci n’apparaissent que sur le visage de Boxer, au moment de son sacrifice final). Et si les personnages tentent in fine d’échapper à leur image publique par tous les moyens, à l’instar de Krysta utilisant la sphère politique pour casser son stéréotype encombrant de bimbo X-Rated (ce qui ne l’empêche pas de sortir parfois des conneries pas possibles sur l’actualité ou le sexe), c’est avant tout parce que leur âme n’a de cesse de le crier. En silence. Non pas par un boum du larynx, mais par un murmure du regard. Parcouru de bout en bout par une bande-son hétéroclite, où le rock de Muse et Black Rebel Motorcycle côtoie des nimbes de techno hypnotiques signées Moby, le film de Kelly est à l’image de ces êtres paumés : une enveloppe séduisante de divertissement délirant qui dissimule en son sein de profonds abîmes existentiels et mélancoliques.

Reste un élément central qui peut prêter à confusion : l’omniprésence du livre de l’Apocalypse et de références bibliques évoquées en filigrane par le narrateur (Justin Timberlake), ce dernier prophétisant dès le départ l’abîme qui attend les personnages en bout de course. Il faut davantage y voir un élément ironique qu’une éventuelle relecture de la fin du monde sous des angles prosélytes, puisque tout le film est parcouru par des éléments incongrus qui empêchent toute lecture policée de l’ensemble (ne jamais oublier qu’il s’agit avant tout d’une pure comédie). La construction du film, volontairement riche et désordonnée, reflète en soi un bordel désorganisé qui suffit à donner au film des allures de réinterprétation de cette apocalypse, prophétisée par un type drogué et défiguré qui use du vecteur de la catastrophe (le fluide karma, utilisé ici comme une drogue) pour se fonder dans ce mouvement de perte de repères et visionner ainsi la chute du monde avant les autres. Quant au personnage de Serpentine (joué par la sublime Baï Ling), son tatouage dorsal de serpent est autant un symbole théologique sur la tentation du chaos qu’un équivalent féminin du lapin maléfique incarné par James Duval dans Donnie Darko : en apparaissant à des moments-clés du récit, que ce soit dans un coin du décor ou en plein cœur du cadre, ce personnage éminemment lynchien est la promesse du basculement vers un monde parallèle, à savoir la faille temporelle (dans les comics, on apprendra qu’elle est la clé du mystère), et le spectre qui manipule les êtres en s’enroulant autour d’eux (stupéfiant plan-séquence musical qui suit tous les personnages dans l’entrée du mégazeppelin). C’est elle qui poussera finalement Boxer, dévoré par la révélation qui lui a été faite (il n’est que le double du vrai Boxer, tué après avoir été aspiré dans la faille temporelle), à faire le sacrifice ultime, tout comme Donnie Darko devait mourir pour éviter le chaos résultant de la confrontation de deux périodes temporelles distinctes.

Durant tout le film, on voit très souvent Boxer/Jericho et Roland/Ronald faire des signes bizarres avec leurs mains : le premier les fait gesticuler comme un enfant en faisant les gros yeux (comme s’il était désorienté) et le second n’en finit pas de voir une lueur rose fluo sortir de sa paume dès lors que son double se trouve à proximité. C’est le signe de la convergence : en se rencontrant, les entités divergentes ne forment plus qu’une, et la rencontre des deux âmes égarées provoque ainsi l’effondrement de la 4ème dimension (le temps) sur elle-même. Et quand la fin approche, pour contrer le chaos prophétique, il n’y a plus que l’attachement. L’évangile de la mémoire (memory gospel), dansé lors de la scène finale par des stars du cinéma X sur fond de drapeau américain, cristallise en son sein l’éventail des contradictions qui, soudain, finissent par se rejoindre dans un même mouvement : jusqu’au bout, l’Amérique du nouveau millénaire n’aura jamais été autre chose que ça, et comme chacun est désormais conscient que la fin de ce gigantesque chaos est proche, autant faire une dernière danse avant le grand boum, avant de se faire engloutir par la vague, avant d’être aspiré dans le néant. Have a nice Apocalypse…

« This is the way the world ends.

This is the way the world ends.

This is the way the world ends.

Not with a whimper but with a bang. »Richard Kelly

13 Comments

C’est un remake du nouveau testament.– Jesus : Boxer santaros, il meurt en passant dans la faille et ressuscité (et au début il dise qu’il a quelqu’un dans le corps en montrant un tatouage de Jésus).– Dieu : Le policier Taverner, il fait passé boxer dans la faille (Dieu envoyant son fils sur terre).– Marie-Madeleine : Bon là c’est facile : la star du porno qui se tape Jésus et Jésus la comprend et la défend : exactement comme avec Marie-Madeleine.– Judas : Le chauve un peu gros qui est avec boxer santaros et qui le trahit vers la fin (je crois qu’il est au compte du scientifique qui invente la machine à mouvement perpétuel mais je ne m’en rappelle plus, il faudrait que je le revois).Et pour les autres, je sais pas il faudrait analyser le film en détail.

Franchement chapeau guillaume pour ton analyse. Je ne sais pas combien de fois tu as maté le film, mais tu m’as éclairé sur beaucoup de choses parce qu’il n’est vraiment pas simplé à décoder ce casse-tête burlesque à la sauce apocalyptique.Merci à toi

!Merci pour cette analyse, un film tres interessant!A part un deni de « realité » je ne comprends pas vraiment pourquoi le film a ete si peu compris par la critique, a moin que Kelly soit trop en avance sur une societe en manque de recul…

Bonsoir, vous citez (fort justement) Dick à un moment, mais n’est-il pas présent à la fin du film avant la scène du Memory Gospel, cet homme barbu sur son fauteuil… ? Peut-être une hallucination propre à tout fan-pour-l’éternité de Dick.Merci pour cette analyse enrichissante et le style limpide.

@Lenonox : oui tout à fait, je suis d’ailleurs persuadé que Richard Kelly a demandé à Kevin Smith de se faire la tête de Philip K. Dick à titre d’hommage. Un clin d’œil très sympathique…

Une critique et une analyse qui confinent à l’omniscience ! ;-) Sans parler de la clarté, de la limpidité de votre style. Chapeau très, très bas… Puisse Richard Kelly vous lire et vous choisir comme son exégète attitré, sincèrement. Car si ce Southland Tales, dont j’achève tout juste le visionnage, conforte l’opinion que je me faisais de l’auteur de Donnie Darko comme étant le plus grand condensateur vivant de sens et d’émotions brutes sur pellicule (avis perso bien sûr ^^), c’est cette incroyable review qui m’a éclairé sur la richesse de certains aspects du film et des personnages, richesse dont je pensais qu’elle allait clapoter au niveau subliminal de mon ptit cerveau pendant encore un bon paquet de visionnages, en attendant quelque décryptage éclairé.

Merci, merci, et surtout bravo !

Superbe analyse vraiment, je suis épaté que vous ayez trouvé des mots si justes pour une oeuvre si riche… Un immense bravo. Petite remarque sur la phrase « les œuvres fonctionnant sur l’excès et le foisonnement ne peuvent susciter rien d’autre que l’accord (au mieux) ou le rejet (au pire) ».

Je ne suis pas d’accord. « Au mieux » c’est la vénération. Dans mon cas tout du moins.

Bonjour,

Un grand merci pour cet article détaillé fourmillant d’explications sur ce chef d’oeuvre.

Merci pour cette analyse ! Par contre, le poème, il me semble que c’est « The Hollow men », de T.S Eliott, pas « The Road not taken ».

Vous avez tout à fait raison, merci pour votre alerte. Nous avons du coup corrigé cette petite erreur sur notre article.

Je vais résumer le film en moins de mots : c’est une grosse daube !

Je vais resumer en autant de mots : c’est un chef d’oeuvre !

Oui c’est un film audacieux qui sort du lot !

Moi j’ai bien aimé !!