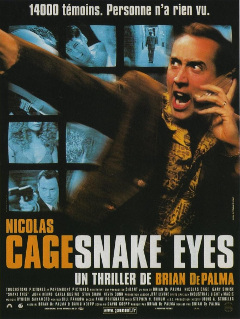

REALISATION : Brian De Palma

PRODUCTION : Paramount Pictures, Touchstone Pictures, DeBart

AVEC : Nicolas Cage, Gary Sinise, John Heard, Luis Guzman…

SCENARIO : David Koepp, Brian De Palma

PHOTOGRAPHIE : Stephen H. Burum

MONTAGE : Bill Pankow

BANDE ORIGINALE : Ryuichi Sakamoto

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Thriller

DATE DE SORTIE : 11 novembre 1998

DUREE : 1h38

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Le palais des sports d’Atlantic City contient à peine la foule venue assister au match du siècle, où s’affrontent deux poids lourds de la boxe. Soudain des coups de feu éclatent à proximité du ring et le secrétaire d’Etat à la Defense s’effondre, mortellement blessé. L’enquête commence sous la direction de l’inspecteur Rick Santoro, policier corrompu. Rick va s’efforcer de sauver sa réputation ainsi que celle de son ami Kevin Dunne, chargé de la sécurité du secrétaire d’Etat, et qui s’était malencontreusement absenté au moment du drame…

Quoi que l’on puisse en penser, le cinéma de Brian De Palma reste taraudé par une seule et même obsession : jusqu’où le regard peut-il être manipulable ? Celui du protagoniste de ses films, bien sûr, mais aussi celui du spectateur, double involontaire du cinéaste, voyeur autant que complice, qui voit ses réactions anticipées une par une au cours d’une manipulation savamment orchestrée. Avec, en guise de cerise métatextuelle sur un gâteau garni de chausse-trappes, une propension parfois intéressante à jouer sur les composantes du support filmique, sur les paradoxes que l’image filmée peut amener, sur les passerelles entre vérité et simulacre. Le concept est connu, les étapes de la recette sont variables, mais il est clair que tout ceci aura plus ou moins marqué une page de l’histoire du thriller américain, surtout depuis la disparition d’Hitchcock et la pauvreté récurrente des suspenses hollywoodiens. Toutefois, on se permettra ici de jeter un soupçon de rejet sur un cinéaste largement estimé et célébré par les cinéphiles du monde entier, mais sur lequel l’auteur de cette critique présente de sérieux doutes quant à ce statut. Non pas qu’il faille considérer De Palma comme le dernier des tâcherons, loin de là, mais on s’autorisera quelques courtes réflexions sur ce qu’il est convenu d’appeler « l’originalité » au sein de sa propre filmographie. A ce stade, bien sûr, on ne peut passer sous silence ces quelques soupçons de « copieur » qui auront longtemps flotté au-dessus de sa tête, certains ne voyant dans sa filmo qu’un trop-plein hitchcockien, des idées de plans volés à d’autres cinéastes (L’esprit de Caïn reprenait le célèbre plan final du Ténèbres de Dario Argento) ou une tendance à la répétition de figures stylistiques pas toujours justifiées. Il y aura sans doute de quoi alimenter un débat dans ces quelques reproches adressés à De Palma, mais s’il est bien une chose que l’on ne puisse lui reprocher, c’est la virtuosité du filmage. C’est là que Snake eyes peut s’imposer comme la suite logique de sa filmo, toujours à cheval entre la reprise de codes usités (avec une mise en scène virtuose qui aide à la redynamiser) et la réflexion sur le point de vue (une idée sans cesse retravaillée). Cette fois, il pénètre son sujet de plein fouet, oublie ses maîtres et perfectionne son style.

Les fameux « yeux de serpent » indiqués par le titre ne sont d’ailleurs pas un détail textuel à laisser de côté dès le début du film. Qui est le serpent ? Répondre De Palma ne serait pas une surprise en soi, et il sera intéressant de voir en détail ce qui peut mener à cette hypothèse prévisible. Mais le serpent, ici, bien plus que le réalisateur ou le protagoniste, n’est autre que la caméra elle-même, serpentant au gré d’un décor qu’elle va parcourir sous tous les angles jusqu’à se jeter brutalement sur sa proie : la vérité. Au début, rien de tel qu’un appât pour que la chasse se fasse en toute discrétion, presque de façon insidieuse : histoire de ne pas tourner autour du pot et de ne pas fausser les attentes des néophytes, on précisera que l’intrigue n’a aucun intérêt, que sa résolution n’est qu’un prétexte, que l’identité du coupable est révélée avant même la moitié du film et que ses enjeux ne constituent en rien une thématique propice à on ne sait quelle réflexion politique. Non, Snake eyes va bien plus loin qu’un simple canevas de thriller à twists : en se réclamant une fois de plus du simple défi formel, le cinéaste élabore une mise en scène auto-analytique, où le processus établi dès le départ se voit sans cesse redéfini et retravaillé jusqu’à l’épuisement. Bref, un film où la mise en scène est elle-même son propre sujet de réflexion. Et comme De Palma n’est pas du genre à démarrer un suspense de façon tiède, son statut de virtuose est une fois de plus transcendé le temps d’un étourdissant plan-séquence de quinze minutes, à travers lequel le spectateur se retrouve avec toutes les cartes en main. Une fois le décor planté (en gros, une salle de sports d’Atlantic City où va se dérouler un match de boxe exceptionnel), on voit tout à coup surgir Rick Santoro, inspecteur à l’attitude tapageuse qui investit les lieux de façon très surexcitée. Une fois le type attrapé, la caméra ne le lâche plus d’une semelle et capte tous ses faits et gestes : passage éclair dans les dédales d’escalier du décor, conversation téléphonique avec sa femme, petit bonjour à un ami journaliste, serrage de main par-ci par-là, baston avec un magouilleur, apparition furtive du champion Lincoln Tyler, séance de drague avec une jolie bimbo, entrée dans l’arène de combat, regards sur le ring, familiarisation avec le public déchaîné, retrouvailles avec un vieil ami militaire (Gary Sinise) chargé de la sécurité d’un ministre présent dans la salle, bavardages amicaux, apparition d’une belle rousse à gauche et d’un spectateur gueulard à droite, coup de fil de l’épouse, début du combat, surgissement d’une belle blonde auprès du ministre, nouveau coup de fil… et soudain, c’est le choc ! Le ministre vient d’être abattu. Le combat est stoppé. Le public est paniqué. Le jeu peut commencer.

Une fois la panique maîtrisée et le décor verrouillé, De Palma fait de son intrigue un retour permanent sur l’action dont le spectateur a été le témoin privilégié durant ces vingt premières minutes scotchantes. Dès lors, le décor devient une prison dorée dont la caméra va triturer chaque recoin sans se préoccuper des lois de la physique, et où le spectateur, tout comme le héros, va voir ses certitudes tomber à plat une par une. Le héros du film, parlons-en justement, puisqu’il semble très éloigné de ce à quoi sa fonction devrait le cantonner : supposément regard subjectif du spectateur plongé dans une intrigue/enquête aux enjeux qui le dépassent, Rick Santoro est avant tout un véritable antihéros, flic corrompu jusqu’à la moelle, dévoré par une irrépressible envie de pouvoir et de célébrité, et dont la seule optique de contrôle réside dans la manifestation de soi-même. Pas étonnant que le côté « cabotin » d’un acteur comme Nicolas Cage fasse ici des merveilles : Santoro fait sa première apparition sur un écran de télévision où se profile l’imminence d’une émission en direct (il semble debout devant un public survolté, mais il est juste un guignol qui gesticule devant un fond vert), il capte le regard et l’attention de ses semblables et de ses témoins dès que ses facultés de manipulateur (de comédien ?) s’intensifient, et sa faculté à tout contrôler (le plan-séquence d’ouverture en donne une idée très précise) lui donnerait presque l’allure d’un démiurge possédant les clés de son propre univers. Pas de chance pour lui : cette soirée de pur spectacle sera l’occasion d’abattre ce château de cartes a priori indestructible, d’orchestrer une authentique tentative de rédemption en direct-live. Et comme la vérité se dérobe sans cesse dans cette enquête dont il va devoir être le meneur malgré lui, il va patauger, tenter d’orienter son raisonnement vers d’autres pistes, explorer chaque recoin et chaque possibilité. Sauf qu’il se trompe sans arrêt : même si son enquête le mènera au final vers la mise en lumière d’un complot et l’identification finale du tueur, il n’aura de cesse que de rester sur une piste criminelle qu’il impose aux autres et à lui-même, sans savoir que la vraie « vérité », si inavouable qu’elle ne peut être dans son champ d’action, est toujours à portée de vue. Le spectateur, lui, aura toujours un temps d’avance sur lui. Pour autant, la vérité ne pourra éclater que par l’intermédiaire d’un seul médium, détenteur absolu de l’événement immortalisé : l’image.

Même si l’enquête progresse plus vite grâce aux perspectives offertes au spectateur par la caméra du cinéaste (on saura très vite ce qui se cache derrière toute cette histoire), Snake eyes ne perd jamais en intérêt. On le répète : Brian De Palma n’est jamais autant meilleur que quand il se concentre sur son propre style, sur la dimension externe du processus narratif et stylistique qu’il se plait à mettre en place. En cela, ne pas s’inquiéter si le film s’avère loin de l’intrigue en trompe-l’œil que l’on pouvait attendre : le film est lui-même un trompe-l’œil qui joue avec les attentes de son public. Grâce à une caméra qui serpente dans le décor et abolit les frontières murales (notons un sidérant travelling en vision astrale qui traverse les murs de plusieurs pièces), Brian De Palma place le spectateur au centre du film en lui conférant (a priori) tous les pouvoirs pour résoudre l’affaire. En outre, le thème du « regard » est clairement posé comme une donnée primordiale dans l’intégralité du film, et le cinéaste n’hésite pas à élaborer, sous différentes formes, un véritable champ lexical de ce thème : l’œil est incrusté dans divers éléments du décor (dessin d’un œil sur un ballon gonflable surplombant la salle de boxe, omniprésence des caméras de surveillance et de télévision, etc…), la caméra multiplie les techniques de filmage pour capter un détail ou un mouvement (plan-séquence, split-screen, caméra subjective, jeu sur la profondeur de champ, etc…), la plupart des scènes reposent sur des interactions en face-à-face entre les personnages (les discussions entre Cage et Sinise) ou sur l’isolation d’un détail visuel (notons une paire de lunettes brisée), et même le montage du film, combinant le déroulement de l’enquête avec d’incessants retours en arrière sur la situation aperçue dans le plan-séquence d’ouverture, élabore une multiplicité des points de vue sur une même situation, mettant ainsi le spectateur dans la situation d’un détective chargé de démêler le vrai du faux entre ce que le regard des personnages laisse entendre et ce que son propre regard laisse supposer de tout cela. De Palma est ici un maître du simulacre, et le monde qu’il met en scène est si fluctuant qu’on en arrive à la conclusion fatale : pour le spectateur, démêler les différents fils du complot revient à décortiquer les ficelles d’un film, et identifier le coupable revient à identifier le metteur en scène. On ne dira jamais assez que l’un des délices du 7ème Art est de le voir se questionner lui-même à travers son média. Ici, tout est faux, tout est truqué, y compris le plan-séquence du début (composé, en réalité, de trois plans-séquences reliés par des raccords quasi invisibles). Et on devine aisément que la vraie conspiration à démêler réside davantage dans ce jeu cinématographique que dans celle dissimulée dans l’intrigue policière.

L’audace du cinéaste à sacrifier les enjeux politiques de son intrigue n’est ainsi jamais à remettre en cause ou à dénigrer, puisque son talent de cinéaste-démiurge ne se mesure plus à cette simple grammaire du thriller hollywoodien. Son monde est celui d’un artiste qui s’intéresse clairement aux paradoxes du regard, au cinéma comme « art du mensonge » autant que comme jeu sur le voyeurisme. Il est aussi intéressant de constater que, pour Brian De Palma, le simulacre se dessine ici sur tous les domaines (enjeux sportifs, pouvoir politique, industrie militaire…) jusqu’à les contaminer dans leur intégralité, dessinant ainsi une cartographie inquiétante du monde où tout n’est que pur spectacle, où les images télévisuelles semblent défiler sur une surface indistincte. Ce n’est donc pas un hasard si le film débute, juste avant le fameux plan-séquence, par une succession de trois morceaux d’émission télévisées (un reportage télé par une journaliste, un direct rapide sur le boxeur, une émission en préparation) qui dessinent à eux seuls une rapide radioscopie de quelques regards extérieurs au huis clos dont il va être question. Même l’image filmée en deviendra le seul réceptacle absolu pour retrouver la vérité finale, ce qui ne sera pas sans conséquences tragiques (la vérité n’est jamais agréable à révéler, quelle qu’elle soit). Et comment ne pas voir aussi une suprême audace, de la part du cinéaste, dans cette mise en place d’un déluge orageux (lequel deviendra par la suite un ouragan dévastateur) qui isole totalement et endommage quelque peu le décor où se déroule l’enquête : pour le héros, dès que la vérité aura surgi de l’intérieur, la sortie sera pour lui une forme de rédemption, histoire d’affronter le monde extérieur et se révéler à lui tel qu’il n’aurait jamais souhaité l’être, à savoir blessé, plutôt amoché, mais enfin réconcilié avec lui-même. Aucun doute là-dessus : plus qu’un thriller, Snake eyes était bel et bien l’histoire d’un rachat en direct. Celui du héros, mais aussi celui du cinéphile, contraint de délaisser son appréhension des vieilles formules galvaudées pour plonger tête la première dans le fonctionnement de ce médium dont il fut trop longtemps le témoin passif.

La vérité à travers l’image en tant que thématique moderne, l’appréhension du langage filmique en tant que manipulation à part entière, le point de vue en tant que trompe-l’œil métatextuel : ces trois composantes fournissent à Snake eyes une dimension cinématographique hors du commun, d’autant plus jouissive que le film épuise plusieurs visions sans jamais perdre une seule pincée de l’immense plaisir qu’il suscite. Mais au bout du compte, à travers cette œuvre majeure où tout est truqué, où tout semble se dérober, le vrai plaisir sera celui d’une délicieuse incertitude, tout comme l’impression d’avoir découvert, au premier visionnage, un film trop simple où la vérité semblait trop facile à dénicher. Grosse erreur : De Palma multiplie les fausses pistes et les lignes de fuite dans chaque coin de cadre, afin de continuer à entretenir le mystère. On ne saura même pas quoi penser, d’ailleurs, de cet énigmatique plan final qui clôt le générique : une fois le décor de la salle de sports détruit et reconstruit pour être transformé en casino luxueux, la caméra se focalise sur une bague qui ressort du béton. Ultime pied de nez ou porte ouverte à un retour de l’enquête ? On ne saura pas, mais on pourra tout envisager, le pouvoir de l’imagination étant au-dessus de tout. Au-delà du statut de cinéaste brillant dont il est souvent affublé (parfois à tort, on insiste), Brian De Palma est un authentique serpent au regard malin et au pouvoir omniscient. Dans ses meilleurs moments, en scrutant le monde sous tous ses aspects, son regard est de ceux qui redéfinissent le champ des possibles au cinéma.